「伝統工芸品」を考える(後編) 「本場大島紬」に見る現状と未来

「2040年には、この国の自治体の半分が消滅する」という「衝撃的」な試算が発表された。「日本創成会議・人口減少問題検討分科会」により、20~39歳までの若年女性が、各自治体ごとにどのくらいの比率で減少するか、割り出された結果だ。

「結婚、子育て世代」といえる女性が、今の半分以下の比率になる自治体は、実に896市町村、全体の49.8%というから、ほぼ半分である。

秋田96%、青森87.5%、島根84.2%、我が山梨県でも59.2%の市町村で「若い女性達」が消える。この世代の女性が存在しないことは、「子どもが存在しない」ことに繋がり、残るは「高齢者」ばかりということになる。そして、将来人口が増えることはなく、消滅の道を辿る他ないことは、誰にでも想像が付く。

数年前、北海道の夕張市が財政破綻したことが、大きく取り上げられたが、「町がつぶれる」どころではなく、「人が消える」のだ。それは、「地方」での「生活が成り立たず、人が生きていけない」証拠である。

考えてみれば、地方の若年者の流出は、女性ばかりでなく、男性も同様だろう。東京にはほど近い山梨でも、地元で「働く場」が少ない。「何もない」というのではなく、安定して賃金を得られるような企業が足りないということだ。高校を卒業して、都会の大学に進学したものが、身に付けたスキルを生かして就職しようにも、受け入れる事業所が限られている。だから「Uターン就職」しようにも、出来ない。誰もが目指すのは、「県」や「市町村」の公務員か教員、数少ない地元企業だが、かなりの狭き門だ。

「長男」が、「家を受け継ぐために」、地元で働くことを望んでいても、果たせない。一度東京で就職し、のちに結婚しても、戻って来れない。それは、地元に「子どもを育てるために必要とする、充分な賃金」を得られる場がないからだ。そして残されるのは「親」であり、その親が亡くなれば、「家」は放って置かれる。山梨県の「空き家率」は全国一である。

これは山梨ばかりではなく、多くの地方都市も同じことであろう。県庁所在地のような主要都市ならまだしも、農山村になれば、この状態はもっと顕著であり、先の試算ではないが、2040年を待たずして消滅の危機に陥るような、「限界集落ならぬ限界町村」が顕在化することは、自明の理である。

「伝統工芸品」が作られているのは、ほとんどが「限界化の恐れがある場所」である。前回に続いて、この話を進めるにあたり、最大の課題は「受け継ぐ人・若い世代」ということになる。

黙っていても「若い人」が地方から消える時代、「工芸品」という独自の「産業」を持っている町にとって、この「伝統の力や技術」をどのように残すかが最大の課題になる。若い担い手を育成し、生活基盤を作ることが、伝統品を守ること、ひいては人口流出から町を守り、将来へつなげていく道となる。それは、「限界自治体」として、機能不全に陥るか否かの瀬戸際とも言えようか。

様々なことを含めて、工芸品産地の現状から見える課題がどこにあるのか、その将来像を本場大島紬の産地である奄美地方を例に取って探ってみたい。

(泥染・地空き飛び柄本場大島紬 奄美平田絹織物 伝統工芸品指定 1975・昭和50年)

キモノについて何も知らない方でも、「大島紬」と「結城紬」が高級品だという認識はある。これだけ、日常のものとしてキモノが意識されなくなっている今でも、この二つが日本の織物を代表するもの、と位置付けられている証でもあろう。

本場大島紬が高級な品と位置づけられるのは、手間をかけた糸染めと、精緻に施された絣の美しさ、そして独特な風合いを持った着心地などからである。一つ一つの工程が、すべて人の手だけで成されている。

例えば、あの大島独特の黒褐色の色が生み出される工程を考えても、その手間がどれ程のものかわかる。糸を染めるには、まず、ティーチ木(車輪梅)を細かくチップ状にして染液を作り、そこに糸を入れ、糸もみをする。回数は30回以上である。糸は、その液に含まれるタンニン酸により「茶褐色」に染まる。こうして染められた糸は、「泥田」に持って行き、浸けられる。この泥の中に鉄分が多く含まれているため、糸のタンニン酸と化合して、「黒褐色」に変化する。

この糸染めの前には、絣を作るためだけの織物を作る、大島独特の「絣締め」という工程もある。原図から、模様を一つ一つの絣に表す図案書きの後、糸は本数を揃えて糊付けされる。この糸を緯糸とし、経糸には綿糸を使い、「絣締機」という特殊な機により、図案に即した「絣」が織られる。この絣は「筵(むしろ)」と呼ばれる。

そして、前述した、泥染めを経て、「絣解き」がなされる。これは、「絣締め」の工程で、防染のため締められた綿糸を解く作業である。こうして、ようやく機織の作業に入ることができる。

(モダンな幾何学模様、「地空き飛び柄」と呼ばれる、模様付け)

(つゆ芝に止まる蝶の絣模様 上の品物のように柄が独立しておらず、総模様になっている)

大島紬のくわしい工程や絣の内容などは、様々なところで述べられているので、ここでは上記のように簡単にしか触れない。ここからは、どういう流通過程を辿って製造、販売されているか述べていくと同時に、「奄美」という地域が、この紬生産という地場産業とどのように関っていたのか、時間を追って話してみよう。この辺りのことは、一般消費者にはあまり知られていないことと思われる。

まず大島を受注するのはどこか、ということだ。需要が多く、生産量が増えていた時代(1980年代まで)は、東京や京都の集散地問屋(いわゆる紬などの織物を中心に扱う問屋や大手総合問屋)が、奄美にある機屋に図案を発注して織らせていた。

染め問屋が、染匠・悉皆屋の親方に図案を持って行き、品物を発注するのと同じ構図である。問屋は、自分の所で提示した図案のものを奄美の機屋で織らせ、それは全部買い取られる。こうして、発注した問屋だけのオリジナル柄の大島紬ができる。この品物は、いわゆる「誂品(あつらえひん)」であり、「留め柄」と呼ばれる。

1970代(昭和45年頃)までは、品物の70%が、この方式で受注、納品されていた。このことは、発注問屋と、奄美の機屋の関係が、従属的なものだったことの表れであり、現場の機屋の自主性が失われ、市場の動きから遮断された状態になっていたことになる。

品物を発注された側の機屋では、モノ作りの工程がそれぞれ分業で行われるために、工程ごとに職人に仕事が廻される。先ほど、雑駁に工程のことをお話したが、大島紬の職人は、絣を作る「絣締工」、糸を染める「染工」、糊付けや絣解きなどそれぞれの工程を担当する「加工工」、そして機織を担当する「織工」などである。

それぞれが人の手による仕事だけに、生産量が増えてくると、それぞれの工程に人が必要になる。生産量と従事者の関係はリンクしており、需要が高まれば高まるほど、地域の地場産業の「働き場」として、大きな位置を占めることになる。1972(昭和47)年、本場大島紬の年間生産量は284278反、1978(昭和53)年、奄美の機屋は2733軒、機屋組合員(職人)は16852人に達した。ここが、大島生産のピークであった。

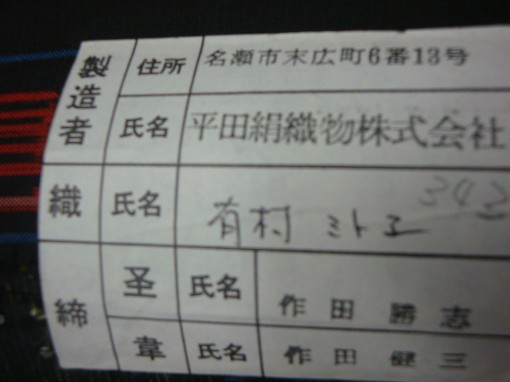

品物に表示された、機屋名と、仕事に関った職人名。製作会社は「平田絹織物」。機織をした職人は「有村ミトエさん」。「締」というのは、「絣締め」という大島独特の織り出しに依る絣作りを担当した職人である。経は「作田勝志さん」、緯は「作田健三さん」。「絣締め」の工程は、防染をくっきり仕上げるために強い力が必要になるので、男性の仕事になっている。

1990年以降、平成に入るとキモノ需要は低下の一途を辿る。特に紬などのカジュアル品は、日常生活からキモノが消えるに従い、一気に売れなくなっていった。中でも、本場大島紬は、「高額品」であることが、なお需要低下に拍車をかけたのである。

需要が落ち出したとき、流通の場ではどのようなことが起こるか。それはまず、問屋が機屋へ出していた発注量が減るところから始まる。最盛期には、生産の7割がこの「誂品・留め柄」方式で成されていたものであり、作った品物は必ず問屋が買い上げていたのだ。この事態は、機屋経営の根幹を成す部分を壊していくことに繋がる。

消費者が大島を欲しがらなければ、小売屋は仕入れを控える。そうすると「買い上げた留め柄の大島」は問屋の中に残る。だから、自己防衛のために、機屋への発注の量が少なく押さえられる。そして、もっと「売れない状態」が続くと、問屋オリジナルの「留め柄大島紬」の扱いを止めてしまう。こうなると、機屋への発注そのものが無くなる。

こうして、問屋から「完全買取方式」の受注が止まった。問屋はこれ以後、大島紬を扱う時には、機屋の品を買い上げた「買継ぎ問屋」から品物を入れる方式に変わった。つまり、それまでの生産現場の機屋から直接入っていたものが、もう一軒「買い継ぎ屋」という問屋を経由することにより、「仕入れ調整」が出来ることを意味する。それまでの「作らせたからには、全部買わなければならない」というリスクから、開放されたのである。

こうなると奄美の機屋は、自分の手で品物を捌いていかなければ経営が成り立たない。今までの生産は、ある意味「問屋次第」だったが、販路の開拓を自らの手で見つけなければ、いくら作っても売り上げにはならない。まず、考えた売り先は、「買継ぎ問屋」である。いままで発注していた問屋も、ここから商品を仕入れるため、当然ここにどれくらい売れるかということになる。

買継ぎ問屋も、その先の問屋が買ってくれる量により、機屋から買い入れる量を調整する。全ては、市場の需要に左右され、誰もが「商品が売れ残るリスク」は避けたいと考える。そうすると最後にリスクを取らなければならないのは、生産現場の「機屋」になってしまう。

機屋でも、その最終リスクを少しでも軽減しようと試みる。市場の需要や取引先の仕入れ高を検討した上、「見込み生産」をする。しかし、平成以後「地すべり的」に減り続ける需要量は、その「見込み」さえ毎年下回るものであった。

先にお話したように、売れていた時代に、「問屋依存」で仕事をしてきた機屋は、生産の自主性が失われていた。それは、図案があらかじめ問屋によって示され、自らが「柄」を考案することがなかったことからもわかる。また、保守的体質が、独自の流通ルートの開拓を難しくさせてもいた。これもまた、取引先を集散地問屋に限定してきた長年の慣習の弊害である。

何とか生き残りにかける機屋は、様々な試みをする。以前、小売屋が「大島紬キャンペーン」などと銘打って、消費者の家に訪問販売したり、展示会を催したりしていたことを覚えている方も多いだろう。この場に機屋の主人や、職人が出向いていき、直接販売に関わり、売り上げを作ろうとした。これは、もちろん関係の深い問屋を介してである。

また、ある機屋は、大手のNCと直接取引きをすることで販路拡大を目指し、昨今では、HPを持ち、直接消費者と取引するようなところも見られている。また、大島のモノ作りの工程、例えば「泥染め」の技術を使い、布や皮革製品を染めることなど、「アパレル業界」でのモノ作りに転進するところもある。

こうして、奄美の人たちは、本場大島紬の生産やその技術を守ることに懸命に努力を続けてきたのであるが、現状は憂慮すべきものと言わざるを得ない。2013(平成25)年、昨年の生産量はわずかに5886反。約40年前の生産量28万反余りからすると2.1%まで落ち込んだ。そして、機屋所属の組合員(職人)は900人、最盛期の5%しか従事者がいない。

「人の手」による仕事だけに、需要の落ち込みは、即ち仕事のない職人の増加、ひいては従事者の減少に繋がる。「織り工賃」は、以前の半分以下に下がり、これだけで現実に生計を立てるのは不可能になっている。地元には、若い技術者を養成する、「本場奄美大島技術専門学院」という専門学校が設立されているが、ここを卒業しても、現実に職人として現場に入っていく者がほとんどいない。つまり、将来「大島」で食べていくのは不可能だと、自己判断するのだ。

昨年、本場大島紬協同組合がおこなった調査は、このことを裏付け、「奄美」という生産地の危機を顕在化させている。これは、組合員(職人)の構成を年齢別に調べたものである。

「機織工」は、全部で764人、そのうち40歳以下の職人15人。以下「染色工」18人、40歳以下1人。「絣締め工」50人、40歳以下3人。「図案工」10人、40歳以下0人。「その他加工工」58人、40歳以下4人。全体で900人いる大島紬の職人のうち、40歳以下はわずか23人に過ぎない。そして、20歳以下の職人は一人もいない。一方職人全体に占める60歳以上は、772人にのぼり、85%余りの数である。

この結果、何が見えてくるか。例えば、20年後を考えれば、それは「生産する」ということがどれほど難しいものになるか、が容易に想像出来ることである。「職人」の枯渇は、産地と商品の消滅に直結してしまう。これから、いかに「本場大島紬」を残すかという課題と向き合う時、このような人的状況の下でどうするか、というあまりにも厳しい条件が課せられていることになっている。

現状の呉服業界を見渡して考えれば、大島需要の伸びは見込みにくく、生産量の低下は、おそらくまだ下げ止まらない。そして、下がるだけ下がって、1000反以下になってくれば、需要とのバランスが保たれてくるだろう。いわゆる「縮小均衡」という現象である。

ここまで、奄美という産地が耐えられれば、「大島」という伝統品を残すことが出来るかもしれない。それは、それまでに「職人」を枯渇させないでいられるか、どうかに関ってくる。今、残る「機屋」を合併させて、職人を集約して生産をするか、または、わずかに今残る40歳以下の職人自らが、「大同団結」し(新たに生産組合のような組織を作っても良い)、図案から絣締め、染色、加工、機織まで一貫して生産し、販路を開拓したり、直接消費者に販売できるようなルート作りができれば、その可能性はあるように思える。

今ある、機屋中心の生産、販売から、職人達たち自身が中心になるものへと、大胆に流通を変えていかない限り、将来への展望は見えてこない気がする。それは、大島紬という伝統品が残るか否か、ということに留まらず、奄美という土地が「限界化」するか否かの瀬戸際の問題、と同義であろう。

「日本創世会議」による試算で、「2040年の奄美市」を見ると、64.73%の減少率、つまり20~40歳以下の女性は、現在の三分の一に減ると予測されています。大島紬の生産の現状を見ると、この人口流出の数字は、空論ではなく、現実に近い結論と位置付けられてしまいます。

これは、「奄美」に限った問題ではなく、どこの「伝統工芸品」産地にも同様に見られることなのです。呉服に関して言えば、どこの伝産品の地域でも、それぞれの市場が、「縮小均衡」になるまで、辛抱しなければなりません。品物によれば、「縮小均衡」という状態にもならず、そのまま消滅するものも出てくると思います。

「伝統工芸品」の産地という観点から、地方の産業を見ただけでも、それぞれの地域が抱える問題が山積し、容易に「人口流出」を止めることのできない現状がわかります。これが、農林水産業など、第一次産業を主産業にしているような自治体では、もっと事態は深刻なものになるのかも知れません。

「地方」での生活が出来ず自治体が消滅し、大都市の集中、特に東京一極集中の果てに待っているものは、どんな事態なのでしょう。この国の社会をどのように形作るのか、そのビジョンを示す役割を誰に求めたらよいのか、私にはわかりません。

もしかしたら、この国の誰にもわからず、このまま「羅針盤」がないまま時が流れ、日本という国そのものが、「限界国家」となってしまうような危機が来るのではないか、という危惧の念すら、拭い去ることが出来ません。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。