国立博物館・特別展 「きもの KIMONO」を見に行く(後編)

その昔盂蘭盆会(お盆)は、太陰暦の7月15日だった。明治になって新暦・太陽暦が採用されたのだが、陰暦と陽暦の間にはひと月以上のずれがある。盆の暦をそのまま移すと、農家が作業で忙しい時期と重なってしまう。そこで、陰暦からひと月遅れた8月15日を、盆と定めたのである。東京や関東近郊では、今も月遅れではなく、7月にお盆行事を執り行うところが多いが、それは都市では農家が少なく、あえて盆の日をずらす必要が無かったことに由来している。

さて、お盆の楽しい催しと言えば盆踊りだが、何故この行事が盆に組み込まれるようになったのだろうか。源流を探ると、平安期の踊り念仏に行き着く。これは、太鼓や鐘を打ち鳴らしつつ、踊りながら念仏を唱えること。発祥者は、浄土信仰の先駆者とされる平安中期の僧・空也(阿弥陀聖)である。この踊り念仏と祖先の霊を供養する盂蘭盆会が結びついて、盆踊りが始まったとされている。

各地で演じられる盆踊りは、夏を彩る風物詩にもなっているが、コロナ禍の今年は事情が全く異なる。櫓の周りに大勢の人が集まり、踊りの輪を作ることは「三密の原則」に反するので、どうしても避けなくてはならない。だから今年、ほとんどの盆踊りは実施されていない。けれども地域によっては、住民の親睦を図る大きなイベントとなっており、中止するには忍びないという意見も出ている。そこで考えたのが、「リモート盆踊り」だ。これは、例年実施している会場の様子をそのまま配信し、それを見ながら「家踊り」をしてもらおうというもの。

これでは、みんなで楽しんで踊るという訳にはいかないが、そもそも盆踊りは、死者の霊を供養するのが目的であり、それぞれの家で踊れば、ご先祖さまや父母の霊は慰められる。だからリモート踊りと言えども、本来の意味からはあまり外れていない。

そこで提案なのだが、一人踊りであっても、ぜひ浴衣を着用して頂ければと思う。もちろん、ご家族揃って浴衣姿で踊れば、なお楽しいだろう。気分も盛り上がり、リモートの寂しさも解消される。いつもと違う盆踊りが、夏の思い出にもなる。祭りや花火大会が尽く中止された今、浴衣を着る唯一の機会になるかも知れない。

寂しい夏になっているが、今日も前回に引き続いて、国立博物館で開催されている特別展についてお話してみたい。キモノと縁遠くなっている今、皆様に改めて伝統衣装の奥深さを実感して頂けると嬉しい。

(東京国立博物館蔵 白縮緬地 衝立に鷹文様小袖・大彦復元品 1970年代)

前回は桃山期から慶長、寛永期に至る、いわば江戸黎明期にあたる小袖について、ご紹介してきた。加飾の中心は、繍箔と絞り。この組み合わせが、時代を経る中で融合と分離を繰り返し、模様は変化を遂げていく。豪華さや華やかさを主眼として描かれる図案、あるいは、のびやかで瑞々しい美しさを表現する図案。時代ごとに、それぞれの小袖の意匠に従って、加飾技法も工夫を凝らし、相応しいあしらいが考えられていった。

江戸期に入ると、厳格な身分制度が制定され、それに伴って服装にも様式の違いがはっきり生じるようになった。例えば、摺箔と繍を用いて地を埋め尽くすように模様が施された慶長小袖は、武家女性以外にはほとんど着用されなかった。一方町人の小袖は、絞りと描絵が使われ、それは桃山期の辻が花染に連なる様式であった。

この二つの流れは、互いに影響し合いながら接近し、寛文期になると新しい小袖の様式を生み出す。これが寛文小袖である。その特徴は豪華な武家小袖を、絞り技法中心の町人小袖が取り込んだ、どちらかと言えば「町人の意識」を強く反映したものだった。

では、特別展に展示された寛文小袖をご紹介しながら、改めて特徴を探ってみよう。

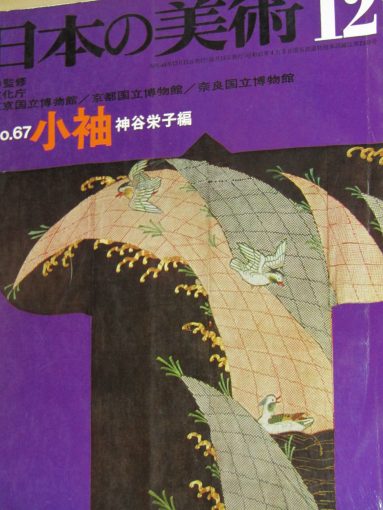

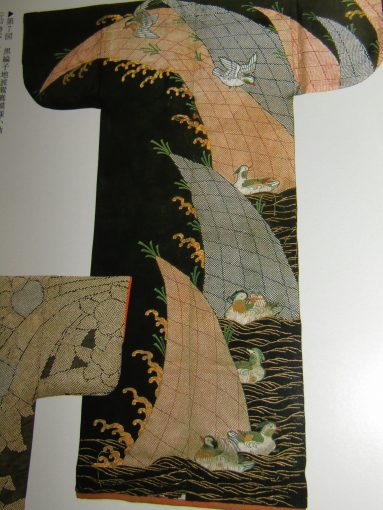

(黒綸子地 波に鴛鴦模様 至文堂版 日本の美術67・小袖表紙 昭和46年)

前回も画像でご紹介したが、会場に置いてある朝日新聞(主催者でもあるが)の記念号外の表紙を飾っているのが、この「黒綸子地波鴛鴦模様・小袖」である。これは国立博物館所蔵で、重文指定されている。

上の画像は、日ごろ私がブログ原稿を書く参考資料として使っている冊子・日本の美術。この作品は、寛文を代表するだけでなく、小袖というジャンルを通して、特徴的な技で模様を表現した逸品と位置付けられている。

(至文堂版 日本の美術435 平成14年掲載)

この作品の図案構成を見ると、肩から片身頃、裾まで大胆な模様取りをしている。こうしたダイナミックな意匠が寛文小袖の大きな特徴の一つ。この時代の模様配置は、この小袖のように、左肩から右腰を経て右裾まで「円弧」を描くように表現するものと、右肩を起点に左肩と右裾の二つの方向へ模様を展開するものに分かれた。そして、この作品の「網干(あぼし)波模様」のように、自由で伸び伸びと大胆に表現される模様が多く、ユニークで動きに富んだデザインがみられるのも、寛文小袖ならではである。

この作品の加飾は、摺疋田と色とりどりの刺繍だが、中でも「筍のような網干波文」は、鹿の子絞りに見立てた摺疋田を使っている。本来なら、ここは絞りであしらうはずだが、この時代すでに天和の奢侈禁止令(1683・天和3年)が出されており、鹿の子絞りはご法度になっていた。そこで、型紙で絞り模様を摺りだすことで、まるで「鹿の子」で絞ったように見せかけることが可能な、この技法に頼ったのである。

展覧会の順路では、この作品の傍らに「新撰御ひいながた」を展示している。ご承知の通り「ひいながた」は、小袖模様のデザインブックであるが、1666、7(寛文6、7年)に発刊された新撰御ひいながたは、雛形本としては最も古い。

先述したような模様構成や加飾の特徴が、このひいながたに収められた小袖の多くに等しく認められたことで、この様式がこの時代に流行していたことが判り、模様は寛文模様となり、そのあしらいをした小袖が寛文小袖となったのである。

この黒留袖は、かなり以前うちの店で扱った品物(北秀商事)だが、染疋田であしらわれた大胆な波文様には、寛文模様への意識が強く感じられる。こうして現代の良質なキモノには、必ずと言って良いほど、それぞれの時代の構図や加飾の特徴が垣間見えて、まさに小袖からキモノへと、脈々と伝統が受け継がれていることが理解出来よう。

寛文期以降は、度重なる奢侈禁止令により、絞りや繍のような贅沢な加飾技法が禁じられ、それは必然的に新しい技法への呼び水となる。天和禁令の翌年(1684・天和4)年、菱川師宣が描いた雛形「当世早流雛形(とうせいはやるひながた)」の序文を読むと、禁制となった鹿の子絞りや金糸刺繍が姿を消して、新たに多彩な文様染が現れていたことが見て取れる。そしてそれは、一人の扇絵師・宮崎友禅斎の出現で、小袖は新たなステージを迎える。

この「衝立鷹模様・小袖」は、大彦・野口彦兵衛の蒐集品の一つで、現在は国立博物館所蔵の重文。友禅染を加飾に取り入れた江戸中期の小袖を代表する逸品。昭和40年代後半、彦兵衛から大彦を受け継いだ息子・野口真造の手で再現された。鷹の羽一枚から、衝立の梅花刺繍まで、ほぼ完ぺきに当時の技法を踏襲している。作品からは、あしらいを復元した大彦の職人たちの技術の高さが伺える。

糊防染や部分彩色を基本とする友禅染は、1687(貞享4)年に刊行された「源氏ひながた」の中で、数多く紹介されているが、翌年の「友禅ひいながた」に掲載された小袖雛形が、友禅模様の集大成である。序文では、友禅の模様に相応しい加飾技法を紹介しているが、すでにこの当時、糸目糊置きと色挿しの技法を用いた友禅模様の染めモノを、「友禅染」と呼んでいたことが判っている。

精緻な糸目糊置きと色挿しであしらわれた鷹。友禅染の真骨頂を見る。

友禅染出現以降、小袖の生地は、それまでの綸子から縮緬へと変わる。その理由は、友禅染で表現される細かな彩色や絵画的図案は、生地から地紋が浮き上がって見える綸子より、細かいシボでつやが消される縮緬の方が、より美しく効果的に模様を見せることが出来るため。今も、箔や繍を使わず、染だけであしらわれる加賀友禅では、そのほとんどが縮緬や一越系の生地を使う。

初期の友禅染では挿し色も少なく、単純で平板なものが多かった。けれども技法が習熟されるにつれ、色挿しの細密化や多色化が進み、「暈し」も併用されてくる。この鷹の姿を見ると、当時の友禅技術の限界に挑むかの如く、細密かつ華やかに描かれている。

衝立に描かれた雪持梅樹の花は、ほぼ全て繍。刺し繍、駒繍、割繍など、様々な繍の技法を駆使して、あしらっている。技法は、原作品に忠実。

奢侈禁止令により、一旦は姿を消した繍だったが、友禅染が確立した18世紀前半には、摺疋田とともに多くの作品にあしらいが見える。特に武家女性は、この二つの技法を綸子生地の上で使い、寛文模様に連なる伝統的な意匠を好んだ。特に、右半身寄りに橘や梅、桜、松などの立ち木を大きく描いた図案が用いられ、これがは次第に町人の間にも浸透して、小袖模様として定着した。展示品の中では、「淡黄縮緬地桜樹文字模様・小袖(女子美術大学美術館蔵)」の意匠に、この立木模様が見える。

また、丁度友禅染が技法として完成を見た江戸中期、「光琳模様」と呼ばれる模様が市中で大流行した。言うまでもなく、この図案は尾形光琳の画風を写し取ったもので、享保から元文(1716~1741)の25年ほどが、絶頂期であった。町人読者を多数有する江戸の服飾雑誌・小袖模様雛形本にも、光琳模様を特集したものが多数出版されており、その人気ぶりが判る。

光琳模様の特徴は、花の形状が写実的ではなく、球状や楕円状に省略した姿に描いており、色も彩りを極力抑え込んだ質素な姿。繍や疋田などで加飾に満ちた品物と正対する、限りなく簡略な意匠である。

展示品として、光琳が実際に筆を尽くした作品・「白綾地秋草模様・小袖(国立博物館蔵)」が置かれているが、光琳という人物は蒔絵や陶磁器には、関りのある作品が多く見受けられるが、染織品は極めて少ない。この小袖は、光琳が逗留していた江戸深川の材木商・冬木家の夫人に請われて描いたもので、大変貴重な品物と言えよう。

そして多くの小袖とともに、友禅染が出現した時代に活躍した浮世絵師の作品も展示されている。切手としても有名な「見返り美人図」。筆者はご存じ、菱川師宣である。

この美人図を見ると、描かれた女性は小袖の後姿を見せながら、振り返って顔を見せている。この姿から当時の小袖は、前ではなく、後の模様が表現の中心であった。それは、小袖模様雛形本では、小袖の背中側だけを描いた模様図が圧倒的に多かったことで、裏付けられる。

小袖は、正面よりも後姿を重視した。だが現代のキモノでは、前から見た姿を重視する。だがキモノの本質を考えると、やはり見返り美人図のように後姿で装う人を想像し、振り返らせて納得するという「見せ方」を、より重視するべきかも知れない。

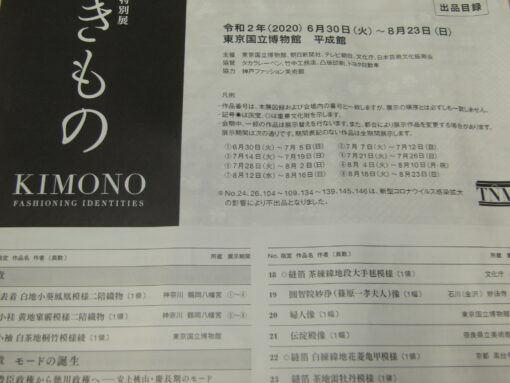

今回の特別展に出品された目録。展示品は全部で300点あまり。期間途中で、何点かの作品を入れ替える。期間は8月24日までなので、残すところあと10日ほど。

最後はかなり駆け足になり、尻切れトンボの感は否めないが、桃山から元禄までの小袖について、今回の特別展に出品された作品を通して、話を進めてきた。

江戸後期以降、全体に模様を配置する「総模様」と、位置の低い裾回りのみに模様を置く「裾模様」に意匠の傾向が分れたこと、あるいは「御所解模様」が流行したことなどには触れられなかったので、いつか取り上げる機会を持ちたい。小袖からキモノへと続く変遷を、加飾技法や意匠の変化を踏まえて説明することは、私のつたない知識と文章能力では到底難しかった。判り難い点も多々あったと思うが、どうかお許し願いたい。

読まれた皆様には、今のキモノに続く技法や図案の原点・小袖に関して、少しでも興味を持って頂けたなら、それで充分である。こうして源泉を探っていけば、思わぬことが理解できる。この伝統衣装に関して、まだまだ知らないことが、私にも多い。

今回の特別展では、時代を追って変化を遂げてきた小袖の変遷が、一目で理解出来るように展示され、しかも作品は、普段目にすることが出来ない貴重なものばかりでした。ですので、キモノ愛好者にとっても、また私のように仕事として携わっている者にとっても、有意義な展覧会だったと思います。

ただ少し残念に思えたのが、明治以降の展示に、友禅の継承者たちの作品が少なかったこと。もちろん、銘仙や大正期のモダンなキモノを紹介することも良いのですが、せっかく江戸期までの小袖として、特徴ある加飾をほどこした逸品を数多く展示していたので、「友禅の変遷」として、その技術を受け継ぐ作家の作品を、もっと見たかった。

例えば、京友禅なら田畑喜八や上野為二、加賀友禅は木村雨山、そして江戸友禅では中村勝馬、山田貢など、いわゆる無形文化財保持者の作品を同時に閲覧できれば、技術の繋がりがより理解されたことでしょう。ただ、こうした作品を集めて展示することには、相当に困難が伴うはずなので、これは「無いモノねだり」なのかも知れませんね。

なお、8月12日(水)~20日(木)まで、今年は少し長い夏休みを頂きます。従いまして、頂いたメールの御返事も少し遅れますが、何卒お許し下さい。次回のブログ更新は、休み中の18日頃を予定しています。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。