今に伝わる、琉球王家の優美な織物 首里織・後編 花倉織とロートン織

先日新聞を広げていたら、来月から始まる夏の甲子園大会・県予選の記事が目に留まった。読むと、我が母校はBシード校になるらしい。もう何年も、予選の一回戦すら勝つことが難しかったというのに、シード校とは、一体どういう風の吹き回しだろうか。

とは言え、私学の強豪がひしめく中では、残念ながら甲子園出場など夢のまた夢であろう。戦前の昭和10年、戦後の昭和36年と41年に甲子園の土を踏んでいる母校の野球部だが、以来55年間縁が無い。果たして私が生きている間に、KOFUと胸に名前が入った伝統のユニホームを、彼の地で見ることが出来るだろうか。

さて、甲子園を目指す予選が最も早く始まるのは、沖縄県。今年も次の土曜日・18日から熱戦が繰り広げられる。その沖縄の高校が初めて甲子園にやってきたのは、戦後13年が経った1958(昭和33)年のこと。この時は第40回の記念大会で、46都道府県から代表が選ばれ、アメリカ統治下の沖縄からも参加が許されていたのである。

この年の予選を勝ち抜き、戦前・戦後を通じて初めて甲子園出場を果たした沖縄のチームは、県立(この時は琉球政府立)首里高校。この高校は、1798(寛政10)年に、当時の琉球王国15代国王・尚温王(しょうおんおう)が、王国の最高学府・国学として設立した流れを汲む、沖縄随一の伝統校。今に続く校訓「海邦養秀」は、海に囲まれた国から、優秀な人材を輩出するとした尚温王の言葉を、そのまま掲げている。

首里高校は、初戦で福井代表の県立敦賀高校と対戦し、0対3で敗れたものの、パスポートを持ってはるばるやって来た沖縄の高校生には、健闘を称える万雷の拍手が送られた。そして選手たちは、憧れの甲子園の土をポケットに入れて、晴れやかに帰郷の途に付いた。だが、那覇港に着いた船から降りたところで、事件が起こる。それは、持ち帰った甲子園の土が「外国の土」であり、アメリカ統治下で決められた植物防疫法に抵触するとして、海に捨てられてしまったのである。

このことは、当時の沖縄が置かれた立場が如何なるものかを、改めて認識させられた悲劇であった。だが、この悲しい出来事を聞いた日本航空の客室乗務員たちが、甲子園の石を拾い集めて首里高校へ送り、選手たちの心の慰めとしたという美談も残る。当時の石は、甲子園初出場を記念した建てられた碑と共に、今も校内の一角に残されている。

琉球王府の手で設立され、戦後の沖縄を象徴する出来事に遭遇した首里高校。この高校には、琉球の伝統を守るための、特筆すべき一つの試みがなされている。それは、甲子園初出場を遂げた同じ年・1959年に、染織デザイン科を設置したこと。これが王府以来の伝統に培われた、沖縄の染織文化の継承者を育成する教育機関となったのだ。戦禍を越え、苦労して技を繋いだ人たちは、アメリカ統治下にあっても、沖縄の染織工芸の未来を見据えていたのである。

この首里高校・染織デザイン科では、三年生になると染色・織物と専攻が分れ、各々専門技術を磨くようにカリキュラムが組まれている。そして現在までに卒業生は2千名を数え、染織の仕事場では、着実に若い人へと技の伝承が行われている。もちろん、中から伝統工芸士も数多く生まれているが、本土復帰以前から後継者育成を考えてきた成果が、今も上質な品物を生み出す大きな下地になっている。そんな王府以来の伝統織物の一つ・首里織について、前回に引き続き、今日も話を進めることにしよう。

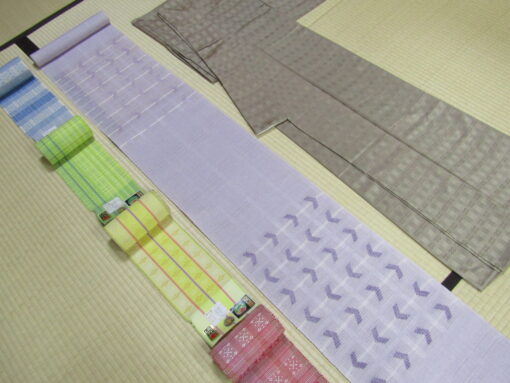

木蘭色 花倉織単衣キモノ(画像に写っている箇所は、剣先の下、上前衽と身頃)

日本で最初に制定された位階制度は、言うまでもなく、聖徳太子や蘇我馬子によって制定された冠位十二階。603(推古天皇11)年のことである。これは中国・隋の衣冠制度を参考にしており、儒教に関わる六つの徳目(徳・仁・礼・信・義・智)を、上下(大小)二分割して合計十二の階級に分けてある。そして冠と衣服の色を、階級ごとに決めることで、一目で地位が判るようにした。ちなみに十二階の色は、上位から紫・青・赤・黄・白・黒の順である。

琉球王府でも、これと同様に、色による官位の識別がなされていた。琉球における身分の序列が確立したのは、14世紀後半の三代国王・尚真王の時代。1524年には、六色に分けた冠の色で官位の等級を区別したが、それは後に、九品十八階に地位が細分化される。そして王族の位置は、十八階の上に置かれたのである。

まず琉球の王族は、国王(オージ)とそれ以外の親族・按司(アンジ)に分れる。その時の冠は、国王は、赤い地に金が入った浮織の冠・赤地金入五色浮織冠で、按司が金の入らない赤あるいは黄地の五色浮織冠。そして使う簪(かんざし・ジーファー)の色は、金色と決まっていた。

王族以外の官位は、九品十八階(九段階を上下二つに分けて、合計十八段階)だが、上級とされたのが、親方(ウェーカタ)と親雲上(ぺーチン)の二つ。特に親方は官位の最上階で、簪は王族と同じ金色を使い、冠は紫地の五色浮織。その下の親雲上は、簪は金銀併用で冠は青地になっていた。この下の一般士族は、七品十四段階に分かれていたが、簪はいずれも銀で、冠は浮織を使わず赤・青・緑の三色を地位により使い分けた。

こうした簪や冠と同様に、衣服の製織方法や使う図案にも、当然のように制限が加わる。そもそも首里花織は、前述した九品十八階に属する士族以上でなければ、使用は認められず、この下に位置する一般平民では着用が許されなかった。そして花織の中でも、道屯(ロートン)は官人上位の男子衣装、そして花倉織は妃や王女の衣装として、特別なものと位置付けられていた。今日お話するのは、ごく限られた者だけが身にまとった花倉織と道屯織について。ではまず、花倉織から始めてみたい。

つい先ごろ、県外のお客様から誂え直しのために預かった首里・花倉織。色は、黄土と薄茶の中間色・木蘭(もくらん)。元々は仏教の僧侶が装う袈裟に使う色とされ、それは決して華やかではなく、木の実や樹皮を煮出したような渋みのある色の気配。この花倉織の生地は上質で軽く、光の当たり方で、地の木蘭色に陰影が付いている。

誂える前、洗い張りして反物の状態に戻した状態の花倉織・キモノ。首里織は、色糸を使わない紋(模様)表現になっているので、キモノ全体は木蘭色・ひと色に包まれる。遠目の画像からも、織組織の変化が、模様の表情として表れていることを見て取れる。

井戸枠のような井桁模様であしらわれた花織と、正方形の絽織が互い違い・市松模様となって並ぶ。花倉織は、このように浮織と絽織を併用していることが、大きな特徴。二つの織組織が混成出来るのは、花織部分には、花綜絖で緯糸を浮かせて地の模様を表し、絽織部分は、絽綜絖で捩り組織を作り地を透けさせているから。生地の小さな穴となって表れる捩り部分が、風通しが良く、涼感溢れる独特の花倉織の着心地を生み出しているのだ。

ただ、このような着尺の場合、一反で3丈4尺以上の長さ。地綜絖、花綜絖、絽綜絖と各綜絖を足で踏みかえながら、緯糸を挟み込んで織り込んでいく作業は、織手にとっては、気の遠くなるような手間と根気が必要になる。そして、図案起こしから始まって、糸染め、整経、筬通し、綜絖通しなど作業全てを一人で完結している織職人にしてみれば、二つの技法を併用する花倉織は、究極の首里花織と言えるのかも知れない。

たった一色を、二つの織で表現する花倉織。だが、その特殊な織技術には、琉球王室の妃たちの日常を、心地よく過ごすための工夫が施されている。シンプルな模様姿の中に、これだけ精緻な技が隠されているとは、誰も思うまい。だがその技の困難さを知れば、何故この織物が王族の妃や娘に着用を限定していたのかを、理解出来よう。

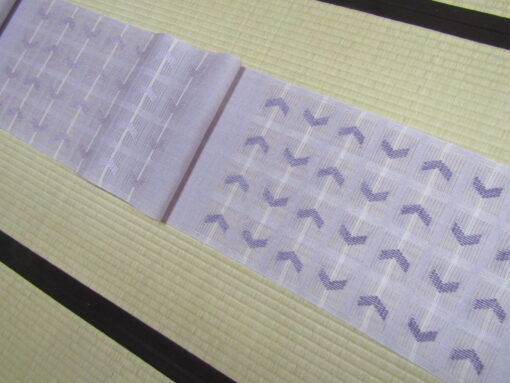

こちらは、数年前の夏にブログのコーデネートでとりあげた花倉織の名古屋帯。天然染料のコチニール(カイガラムシの色素を抽出したもの)を糸染めに使用して、優しい藤袴色を表現している。数学の不等号記号のような矢印を、浮織で表現している。絽織の上に手花織を重ねている珍しい花倉織。

裏から見ると糸が飛び出しているが、これが一見縫い取りのように見える手花織の特徴。経糸を開口させて緯糸を通すことで模様を織りなすために、こうした糸の出方になる。最初の花倉織のキモノは、両面浮織の花織と絽織で市松模様を構成していたが、こちらは併用している織り方が違う。なので当然ながら、表現されている模様姿も違っている。

浮織の矢印模様は、お太鼓と前模様で色を僅かに変えている。本来の花倉織は一色だが、これは二色。多色の糸を組み入れて織ることが多い手花織なので、こうした色の気配になる。ただ、絽織が併用されているので、やはり花倉織の範疇に入ると考えられるだろう。まだこの品物は店にあるが、仕入れ先はこれを首里花倉織として扱っていた。

首里道屯(ロートン)織 経浮織 木綿半巾帯・織手 宮国文愛

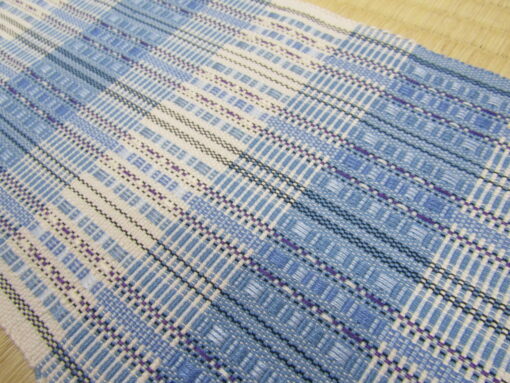

首里織の最後にご紹介するのが、この道屯織。花倉織同様、王家の衣装を中心に用いられたが、そのルーツは、17世紀半ばに中国・明から伝えられた紋織物。道屯は両緞とも字が当てられるが、文献にはいつから琉球で織られているのか、記載が無い。この半巾帯は木綿だが、絹生地を使う場合には、織り上げた後で白い木綿に包み、万遍なく砧で生地を打つ。そうすると、生地の表面には独特の冴えた光沢が表れてくる。このあたりは、同様に生地を叩いて風合いを出す久米島紬の工程と同じ。

地色と違う経糸二色を一つとして、そこに四本の緯糸を挿しこむことで、経糸がくっきりと浮かび上がり、道屯特有の模様姿となる。生地の両面が同じ紋姿となるので、当然両面使い(リバーシブル)の帯になる。道屯は伝統的工芸品の告示においても、4枚以上の綜絖を使って紋を表すことが求められている。

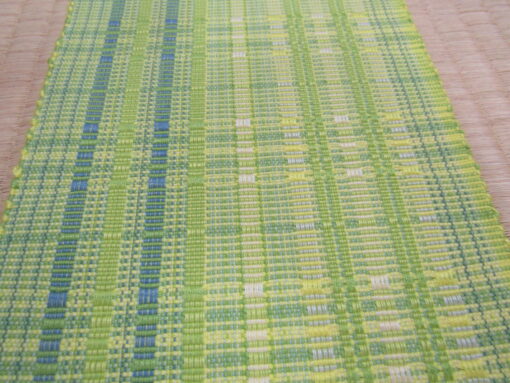

表裏一体のロートン模様には、様々なものがあるが、気軽な木綿の半巾帯には、このような同系色の濃淡で縞を表現したものが多い。それが絹の名古屋帯になると、色の工夫が見られ、単純ながらも極めて上品ですっきりとした意匠の品物も見られるようになる。絹モノは高価で手が出し難いが、半巾帯は手ごろ。とりあえず道屯を試すなら、このような浴衣の帯としてが良いのかもしれない。

二回にわたってご紹介してきた、琉球王府の時代に愛用された高貴な織物・首里織。一口に花織と言っても、技法は様々で、それにより表される模様姿も、色の雰囲気も違う。そして幾つかの織技法を併用し、そこに絣も組み合わせながら、図案を形作る。皆様には、琉球王家のプライドや気品を感じさせる首里織を一度手に取られて、どこかの機会でぜひ装って頂きたい。

沖縄染織の未来を見据え、今も若い高校生たちが、技術を継承しようと頑張っている。その心意気に対して、そしてこれまで技術を繋いできた多くの職人たちの努力に対して、呉服専門店として品物を扱うことで、微力ながら答えたいと思う。 最後に、今日お話してきた品物を、もう一度ご覧頂こう。

かつての甲子園では、観客は挙って沖縄のチームを応援していました。いわゆる判官びいきですね。見る者が、力の劣る方に肩入れするのは、スポーツの試合ではよくあること。けれども、沖縄の高校野球のレベルは飛躍的に上がり、今は強豪県の一つに数えられます。そしていつしか、沖縄の代表に対して、観客の偏った応援は見られなくなりました。それはもう「判官ひいき」には当たらないほど、力を付けた証なのでしょう。

高校野球では、沖縄と本土は対等になったのですが、基地問題を始めとして、戦後からずっと沖縄が置かれている立場を考えれば、決して対等とは言えず、まだまだ弱いと考えなければなりません。だからこそ政府は、例えば基地の移転問題でも、一方的に我を通すのではなく、少しでも沖縄県民に寄り添った行動を取るべきと思うのです。

判官びいきを冷静に考えれば、客観的な視点を欠く、ある種の同情なのかも知れません。けれども、これまでの沖縄の人々の苦労に報いるという感情は、持ち続けるべきと考えます。きな臭さの漂う今だからこそ、もう一度、戦後の歴史や国際関係に目を向けてみたいと思っています。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。