キモノと長襦袢。双方の袖丈と裄の間にある、寸法の違いとは

バイク呉服屋は、小学生の頃から太っていた。いわゆる肥満児というヤツだ。この体型は、中学・高校と進むにつれても変わることはなく、高校3年の時には104キロを記録し、この時がこれまでの人生の中で、最重量であった。

しかし、東京で大学生活を始め、後に北海道を往復するようになると、みるみる体重は減り、一時は68キロまで落ちた。原因は、とにもかくにも食糧事情の悪さからである。早く言えば、餌を買う金が無かったということだ。学生時代を通して、75キロを越えることはなく、この頃の体型が一番バランスがとれていたように思う。

結婚して、餌に恵まれるようになると、再び体重は増加に転じ、現在は93キロ前後で固まってしまった。身長が176センチなので、これは十分太りすぎであり、当然メタボ確定。奥さんからは、「私はデブは嫌いです」と常に蔑まれてはいるが、水を飲んでも太る体質故に、どうにもならない。その上、運動不足ときているから、先日のような腰痛も引き起こす。太っていて良いことは一つも無いことは、当事者でも理解出来る。

小学生の頃には、太っている子どもが、口の悪い友達から「百貫デブ」と揶揄されることが多いが、百貫がどれくらいの重さなのか、知っている者はほとんどいない。

それもそのはずで、重さの単位に貫を用いた尺貫法は、1958(昭和33)年を限りとして廃止されているので、誰も知りようが無い。重さの単位・一貫は、3.75㎏。ということは、百貫は375キロにもなる。いくらデブでも、こんな体重はあり得ない。けれども、「100キロデブ」と罵るより、「百貫デブ」の方が、何となく口にしやすいために、この言葉が後々まで、慣用句のように残ったのであろう。

戦後になって、長さや重さ、面積や体積・距離など、いわゆる計量法の全てが変わってしまったが、呉服屋の世界では、未だに尺が生き続けている。

久しぶりに今日は、寸法のことをお話しようと思うが、その中で、キモノの長さ単位として、鯨尺の寸・尺を使うことをお許し頂きたい。そこで最初に、簡単にメートル法との比較を述べておくので、参考にされたい。

1尺=37.8cm、1寸=3.78cm。1分=0.378cm。鯨尺単位は10進法で、小さい単位から、厘・分・寸・尺・丈の順。

キモノと長襦袢は、それぞれの寸法を合わせて仕立をするが、お客様からは、手持ちの品物の中で、双方の寸法が合っていないという話をよく伺う。キモノと襦袢を同時に誂えている場合には、寸法が狂うことは無いのだが、それぞれを違う店で別々に誂えたり、どちらかが譲り受けたような品物だと、齟齬が生じる。

バイク呉服屋では、初めて品物を求められ、誂えを依頼されたお客様には、その方がすでに使っている長襦袢を、借り受けることがよくある。それは、確実にキモノと襦袢の寸法を合わせるためだ。

キモノと違い、長襦袢はおはしょりをせずに対丈(ついたけ、あるいはつったけ)で使う。なので、襦袢の着丈は採寸すれば、その人に合った寸法になる。身巾もキモノの寸法を知らせて置くと、和裁士が割り出して正しい巾に出来る。

問題は、袖丈と裄だ。この箇所は、使用する長襦袢に合わせないと、着姿に不具合が出ることがある。袖丈は、襦袢の方がキモノより長ければ、キモノ袖の中で生地が余る。逆に短すぎると、袖から外に飛び出す。裄も寸法が合っていなければ、袖口やみやつ口から襦袢が覗いてしまう。

つまり、キモノと長襦袢の袖丈・裄の間には、寸法において適正な差が存在することになる。今日は、この点に注目して話を進めてみる。細かいことだが、知っておくとキモノを誂える時、店側に正しい寸法を伝えることが出来ると同時に、手持ちの品物の寸法を揃えておくという意識が、自然に生まれてくる。では、各々の箇所を見ていこう。

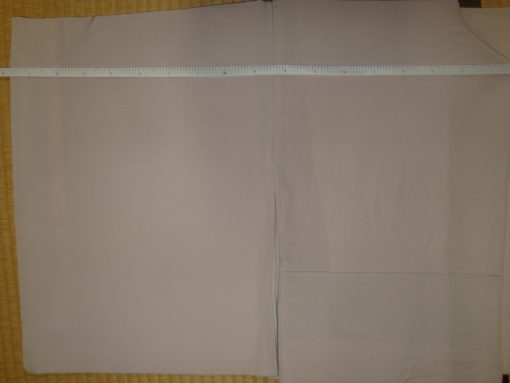

上の画像は、キモノと襦袢の袖部分を重ね、尺メジャーで測ったところ。このキモノの袖丈寸法は、1尺2寸9分。これに対して襦袢は、1尺2寸7分になっていて、2分の差が付いている。

2分ということは、0.75cm。1cmにも満たない寸法差だが、これで、襦袢袖はキモノ袖の内側でピタリと納まる。キモノと襦袢を全く同じ寸法にせず、ほんの少しだけキモノ生地に余白を残すと、襦袢が自然に袖の中で落ち着く。

家内の着姿で、袖の状態を見てみた。藤色の襦袢が、キモノ袖の中でほぼピッタリ収まっている。これだと襦袢の袖下が動くことは無いだろう。もちろん、このキモノと襦袢の差は2分付いているが、もしこれが5分に広がると、襦袢は外へ飛び出す。そして、襦袢袖丈の方が長ければ、キモノ袖の中で襦袢生地が余り、丸まってしまう。

ほんの数ミリ程度の違いが、着姿に影響を及ぼしてくる。袖は目立つ箇所なので、ぜひこの寸法差には留意されたい。

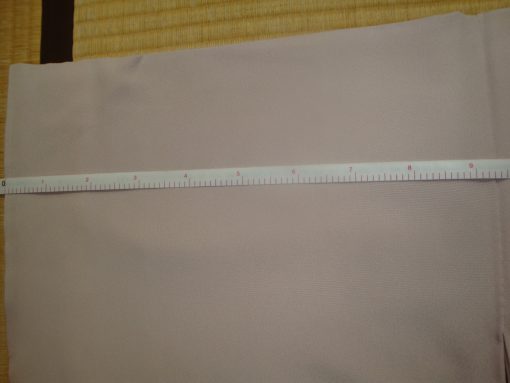

さて次は、裄を見てみよう。初歩的なことだが、キモノの裄とは、衿のツボ(背縫の中心)から片袖口までの長さになる。また、背中心から袖付までが肩巾で、袖付から袖口までが袖巾となることから、肩幅と袖巾を足した長さが裄となる。上の画像でメジャーを置いたところが、裄にあたる箇所。

まず、このキモノの肩巾を測ってみると、8寸4分と判る。

次に、袖巾を測ってみると、9寸3分と判る。これで、このキモノの裄が1尺7寸7分であることが理解頂けたと思う。以前男性並寸法は、1尺7寸5分であったが、このキモノはそれよりも2分長い。女性の身長が大きくなるとともに、裄が長い人も多くなり、今では1尺8寸を越えるような寸法も、珍しくはなくなった。

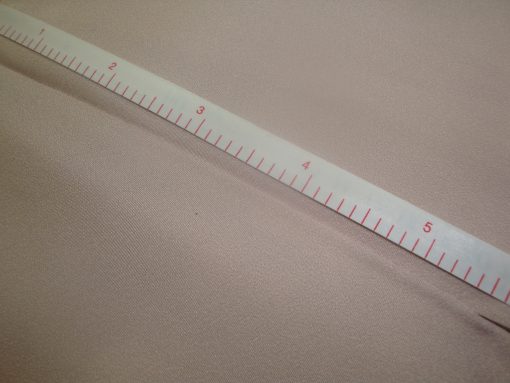

さて、この1尺7寸7分のキモノ裄に対応する、襦袢の長さを見てみよう。

襦袢の肩幅を測ってみると、8寸4分で、キモノの肩幅と同寸になっている。

袖巾はというと、9寸1分。キモノの袖巾より2分短い。これで裄の寸法が、キモノ1尺7寸7分に対し、襦袢は1尺7寸5分となり、袖丈同様に2分の差が付いていることが判る。

この裄の差はやはり袖丈同様に、キモノ袖の中で襦袢をきちんと収めるために必要なものである。もし、襦袢の裄がキモノより長くなれば、袖口から飛び出してしまい、不恰好になってしまう。

家内の着姿から、袖口を確認してみた。黄色の袖口八掛の内側に、きちんと襦袢が収まっている。良く見れば、キモノとの寸法差は僅か。

また、キモノと襦袢の裄寸法の関わりの中で、注意するべき点がある。それは、肩巾と袖巾の寸法比についてだ。先ほど、双方それぞれの肩巾と袖巾を測ったところ、肩巾は同寸で、袖巾に2分の差が付いていた。このように、原則として、キモノと襦袢で寸法差を付ける箇所は、袖巾であり、肩巾では寸法を変えない。

キモノと襦袢の肩巾を同寸にするのは、理由がある。それは、みやつ口から襦袢を外に出さないための工夫である。もし、襦袢の肩巾がキモノより長くなっていると、キモノの中で襦袢は行き場をなくし、みやつ口から生地が覗いてしまう。これを防ぐためには、肩巾は同じにしなければならない。ということで必然的に、2分の寸法差を付けるのは袖巾で、となるのだ。

だから、裄寸法で注意しなければならないのは、キモノと襦袢の間に2分の差があって正しいものでも、そこにおける袖巾と肩巾の寸法割合が、きちんと保たれているか否かということになる。裄の寸法だけを測って、キモノと襦袢が合っていると判断せずに、袖巾と肩巾それぞれの寸法は、きちんと確認しなければならない。

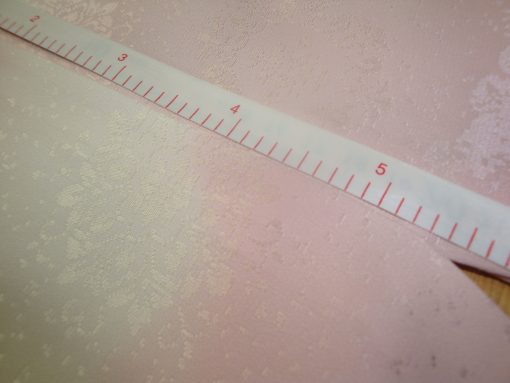

最後に、袖付の寸法について。画像は、このキモノの袖付をメジャーで測ったところだが、5寸5分になっている。大概袖付は、5寸5分~6寸の範囲内である。

一方、襦袢の袖付だが、5寸4分。たった1分だが、キモノよりも短くなっている。この部分も、キモノより襦袢を少しだけ、短くしておく必要がある。だいたい1~2分程度差を付けることが多い。もし、襦袢の袖付の方が長くなっていると、みやつ口や振り八つ口から、襦袢生地が外に出る可能性があるからだ。

袖丈と裄は、最も寸法直しをする箇所である。譲り受けたキモノを、自分の寸法に合わせて直そうとすると、短い袖や裄丈を長くするケースが多い。

無論、寸法直しをする場合には、袖丈なら袖下の、裄ならば肩付・袖付の縫込みがどのくらい入っているかで、出せる長さが変わる。その際に、縫込みを使って、自分の寸法通りに直すことが肝要だが、同時に、使っている襦袢の寸法に合わせることにも、留意して頂きたい。

今日は、キモノと襦袢の袖丈や裄に関わる寸法差という、地味なテーマで話を進めてきた。寸法に関わることは、これまでも何回かブログの中で書いてはいるが、バイク呉服屋に説明力が無いために、判り難い点がいつも残る。

ただ皆様には、襦袢とキモノの間に存在する僅かな隙間が、着姿の中で大切な役割を果たしていることを、知っておいて頂ければ、それで十分かと思う。そして、自分のキモノや襦袢の寸法を、自分で理解し周知しておくことは、自分の体型に馴染む、より良い着姿を形作ることへの第一歩となる。

ぜひ皆様には、鯨尺ではなくセンチ単位でよいので、ご自分の寸法を覚えて頂ければ、と思う。

バイク呉服屋が小学生だった頃、友達と喧嘩をすると、「百貫デブ」と罵られることがよくありました。そんな時、言葉に対抗する手段として、デブ力を駆使した相撲の「張り手」や「のど輪」をかましたり、当時ジャイアント馬場が得意としていた、「脳天唐竹割り」というチョップをお見舞いしたりしていました。

悪ガキたちは、「力技をかまされては大変」とばかり、蜘蛛の子を散らすように、逃げていきます。こうなると、喧嘩と言っても、ある種の遊びですね。

子どものいさかいが、今あるような陰湿なイジメではなく、喧嘩だった昭和の時代。そこには明るさと濃密なコミニケーションが、あったように思えます。いま放課後、学校の校庭で遊ぶ子どもの声が聞こえないことに、私は一抹の寂しさを覚えます。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。