8月のコーディネート(前編) 「縞×縞」を試す アイスコットン編

呉服屋では、欠かすことの出来ない道具として、数種類の帳面が用意してある。それが、紋を確認する紋帳であり、キモノの地色や八掛を染める時に使う色見本帳である。さらに小紋の注文を受けた時には、染メーカーから、柄の見本帳を借り入れることもある。そして浴衣を仕入れる時などは、現品では無く、メーカーが持参する柄の見本帳の中から選んで、その年の染め出しを依頼している。

留袖類や色無地など、紋入れを必要とするフォーマルモノの誂え依頼が、すっかり少なくなったとはいえ、それでも紋帳を持たない訳にはいかない。近頃は、自分の家紋を理解されていないお客様もおられるので、きちんと紋を確かめるまでは、誂えの仕事には掛れない。紋帳は、そんな時に大いに役立つ。

そして色見本帳は、普段の仕事に一番密接な帳面と言っても良いだろう。特に、袷の誂えには欠かせない八掛については、以前は有力な染メーカー問屋が、自ら色を決めて染め出しをしており、その色見本帳を取引先に送って、注文を受けていた。キモノが多く売れた時代には、当然裏地である八掛の需要も多く、問屋としてはある程度の色数を染めて、在庫として抱えていても、十分ペイ出来た。

だが、需要が低迷するに従い、八掛を染めるメーカーは少なくなり、その会社自体無くなってしまう事態にもなる。うちに残る八掛見本帳・秀美と芳美は、北秀と菱一がそれぞれ制作したものだが、今でも時折、この両社の見本帳から色を選び、近藤染工さんに染め出し依頼をする。会社は無いが、見本帳は仕事の上で生きているのだ。

型紙を使って染めている小紋や浴衣は、型紙が破損しない限り、品物を作り続けることが出来る。そして、地色や配色替えも自由に出来る。なので幾つかの染メーカーでは、小売屋が注文を受けた時のことを考えて、過去に染めた柄の一部を切り取って、見本帳にしている。この帳面があれば、お客様の品物選びがスムーズに行くばかりか、現品に無い品物も注文を受けることが出来る。つまり、メーカーにとっても、小売屋にとっても、依頼するお客様にとっても、実に便利な道具なのである。

こうした「柄の見本帳」は、染モノばかりではなく織物にもある。その代表的なものが、「縞帳(しまちょう)」だ。これは、織り終えた縞文様の端切れを、紙に貼りつけて作った、縞柄の見本帳である。江戸中期から明治あたりまで、農村では女性たちが自家用の綿織物を織ったが、彼女らは、自ら織った柄を覚え置くために、縞帳を作った。

しかし、明治から大正、そして昭和の初期と綿織物の需要が高まると、この縞帳は商いの道具として使われるようになる。流通業者がこの帳面を使って客から注文を取り、それを職人に織らせて売り捌いたのである。室町時代、南蛮貿易によって南の島からもたらされた「島モノ=縞モノ」は、庶民の日常着・木綿の代名詞でもある。だからこそ、多種多様の「名も知れぬ縞文様」が生まれたともいえよう。

単純でありながら、バリエーションに富む縞モノ。そこで今日から二回に分け、夏終わりのコーディネートとして、縞のキモノと縞の帯の組み合わせを考えてみたい。普通、同じ文様をキモノと帯に重ねて装うのは、くどさが際立ってしまうので、ほとんど奨めることは無いのだが、果たして「縞×縞」だと、どうなるのか。このコーデで、縞という文様の不思議な魅力を、上手く引き出せると良いのだが。

縞を楽しむ、夏の気軽なカジュアル。左の二点が小千谷縮、右がアイスコットン。

夏に装いたくなる街着の大きな条件は、自分で手入れが出来るか否か。着用すれば、どうしたって汗をかくことは避けられない。しかし着用のたびに、外部に汗洗いやしみ抜きを依頼するとなると、それはとても面倒で、おそらく頻繁に手を通すことは、躊躇されるだろう。だが、家で簡単に自分で洗うことが可能な品物なら話は全く別で、着用の自由度は格段にあがる。そう、着たい時にいつでも、着れるようになるのだ。

そこで洗える素材で、着心地に関わる通気性や速乾性に優れるとなれば、やはり第一に麻、そして次に木綿となる。単純に洗えるだけなら化繊もそうだが、如何せんパフォーマンスが良くない。また夏の普段着と言えば、まず浴衣が思い浮かぶが、これは街着になりそうなものと、そうでないものとがありそうだ。例えば絹紅梅や綿紅梅、さらに中型小紋あたりだと、カジュアル着として考えられるが、コーマ地だと、外出先はせいぜいお祭りや花火見物くらいで、どうしても湯上り着のイメージから離れていかない。

となると、やはり気軽に夏キモノを楽しむのであれば、麻あるいは、浴衣以外の木綿や綿麻混紡になりそう。そして着用条件として、求めやすさを考慮に入れるとすれば、価格の安い無地や縞、格子などの幾何学模様が真っ先に挙げられる。その中でも縞モノは、模様も配色も豊富なバリエーションを持つので、選ぶ楽しさがある。今日はまず、綿麻混紡・アイスコットンの縞キモノで、縞合わせを考えてみよう。

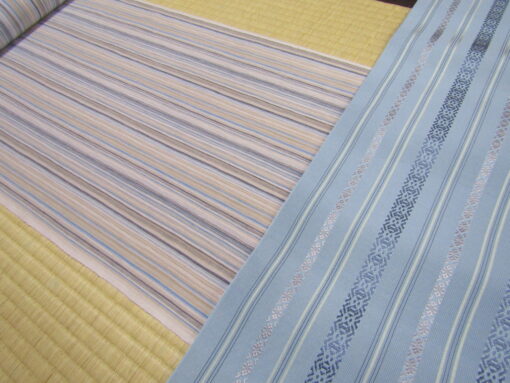

涼し気な着姿を演出する白と水色の「縞×縞」。キモノは、接触冷感を持つ綿麻のアイスコットン。帯は紗の博多献上。これなら、着る本人はもちろんのこと、着姿を見た人にも、夏の和装の爽やかさが印象付けられるだろう。

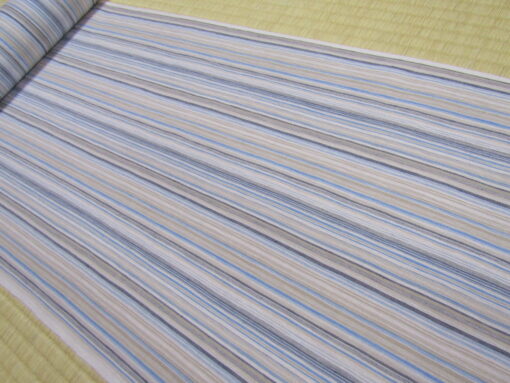

(白地 矢鱈縞 綿麻アイスコットン・近江川口織物)

緯糸にスイス・スポエリー社が開発した特殊紡績糸・アイスコットン糸を使っているので、布に触れた時にヒヤッとした冷たさを感じる。これが、アイスコットン特有の心地良さ。素材の比率は、麻15%・綿85%。生地のシボ感と綿のしなやかさが融合して、独特の風合いを生み出している。

縞の太さは各々に違い、縞の間隔もバラバラ。このような不規則な縞柄を、矢鱈(やたら)縞とか勝手縞と呼ぶ。これはやたらに、あるいは勝手に付けてしまった「いい加減な縞模様」なのである。配色は水色の濃淡、グレーの濃淡、そして白とベージュ。この矢鱈な縞を眺めていると、川の清流が思い浮かぶ。素材にも模様にも、涼感が溢れ出る綿麻混紡のキモノ。

(水色地 五献立紗献上 博多八寸名古屋帯・西村織物)

浴衣やカジュアルな夏薄物に合わせる帯として、最もポピュラーな博多献上帯。密度の高い経糸に太い緯糸を強く打ち込んで織りあげるため、他の帯と比べれば、明らかに硬い生地質を持つ。だが、この硬さがあるゆえに、締め込んだ時に形が崩れず、ピタリと収まる。

献上帯は、菩薩を表す密教の法具・独鈷文と、仏を供養する時に用いる皿・華皿文を融合した「独鈷華皿文」に、縞を二筋以上組み合わせて、模様が構成されている。独鈷華皿が三筋あれば三献立、五筋あれば五献立。この帯は、独鈷が二筋に華皿が三筋なので、双方を合わせて五献立となる。

帯表面に隙間があるので、これは紗。隙間の無い平献上なら、一年を通して締められるが、紗献上は薄物や単衣モノに使用が限られる。献上の帯文様には、二筋以上の縞が必要とされるが、この帯にも、異なる二つの縞模様が見られる。太い縞を真ん中に細い縞が二本並ぶのが、両子持(孝行縞)で、太縞二本の中に、細縞二本が入るのが、中子持(親子縞)。献上の縞は、必ずこの二つの模様で構成されている。

1600(慶長5)年、筑前の領主となった黒田長政が、この織物を幕府への献上品としたことから、「献上博多織」の名前が付いた。図案は、独鈷と華皿。そして色は赤・紫・黄色・紺・青の五色と決まっていて、「五色献上」とも呼ばれた。黒田藩では、献上織の品質や価値を維持するために、藩外への販売ばかりか、織職人の移住も禁じた。それでは、矢鱈縞のアイスコットンと、五献立の献上縞帯を合わせるとどうなるのか。

まさしく縞×縞のコーディネートなのだが、画像から見る限りでは、重なった縞の違和感がなく、すっきりと伸びやかな印象を受ける。そして、キモノ縞の水色と帯地色がリンクしているために、涼やかさが前に出て、見た目にも爽やかな縞合わせになった。

前の合わせは、キモノの矢鱈縞が縦、帯の献上縞が横になる。縞の方向が変わるだけで、きちんとアクセントが付く。豊かなデザイン性を持つ縞だからこそ、縞×縞を可能にする。そして、あしらわれた縞の配色が、キモノと帯双方にリンクされていれば、より以上に着姿がピタリとハマる。

帯〆と帯揚げも、ブルーを基調としたものを使い、全体を統一した色でまとめる。冷たい手触りのアイスコットンと、風が通り抜ける紗の博多献上帯。双方の素材を生かすように、白と青の二色が縞の中で効果的に使われている。(レース畝打組帯〆・メッシュ銀彩帯揚げ 共に渡敬)

今日は縞×縞をテーマに、夏カジュアルのコーディネートを考えてみた。縞は、文様の中で最も単純なデザイン。それだけに多種多様な姿となって、キモノや帯の上で表現される。一つのモチーフだけでデザインブックが作られているのは、縞をおいて他には無い。色も構成も、自由自在。だからこそ奥が深く、楽しい。ぜひ皆様も、一度は「縞モノ」に手を通して頂きたい。次回は続きとして、麻素材の小千谷縮を使った縞コーデを試すことにしよう。最後に、今日ご紹介した品物を、もう一度どうぞ。

ある図案を織った時、また染めた時に、その端切れを帳面に張り付けて、見本として残す。こんな資料の残し方は、それこそ時代掛った「アナログの極み」と言えましょう。しかしながら、実際に仕事を施した生地でなければ、本当の模様姿や色の出具合は判りません。単純にパソコンに画像を残しておいても、それは何の役にも立たないのです。

縞帳に残されたデザインをヒントに、縞の色、縞の幅、縞の配列を考え、また新しい縞模様が生まれる。先人たちのセンスは、今も受け継がれています。ホンモノに勝る見本は無い、ということですね。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。