2021年 丑の年終わりにあたり

月の末日や年の末日にあたる晦日、大晦日には、つごもり、大つもごりの別名がある。「みそか」ではなく「つもごり」と読ませる理由は、明治以前に採用されていた太陰暦だと、月の末は月の光が全く見えない「新月」に当たるから。

この光を放たない月の様子は、月が籠(こも)ること。これが転じて、つごもりとなる。そこで、月末をつもごり、年末を大つもごりと呼ぶようになったのである。新暦・太陽暦が採用されている現在、月末に必ず月隠れの新月が現れることは無いが、みそかよりもつもごりと呼ぶ方が、何となく情緒がある。

江戸の昔、年の末日・大つもごりは、商いをする者にとっては、一年のうちで最も大切な掛け取りの日。元禄期の浮世草子作家・井原西鶴は、代表作「世間胸算用」の中で、品物の代金回収に走る商人と、何とか支払いを逃れようとする町人の姿を、豊かな筆致で描いている。

この時代の一般的な商慣習は、掛け売り。客は先に品物を受け取って、代金は後でまとめて支払う。店は、購入者の名前と金額を帳簿(大福帳)に記載しておいて、決まった日に集金する。これは、相手を信用することが前提の商い。勘定日は品物によって異なり、日用品や食品など小口商いなら、月ごとの支払いとなり、高額品では、盆と暮れを目途に集金の約束をすることが多かった。これが、「盆暮れ勘定」である。

だから、盆と暮れの掛け売り回収で、予定通りの金額が入金されるか否かは、店の経営を左右する一大事。万が一、暮れに支払ってもらえなければ、次の集金の機会は半年先のお盆。これだけ回収が遅れると、店は立ち行かなくなってしまう。だから、取り立てに必死になるのも無理はない。だが、もう少し期日を区切って、先に客に支払いを求めても良かったのではないか。そう考えるのが普通だが、おそらく当時は、支払いを待ってくれる商人がいたからこそ、庶民は買い物が出来たのだろう。

時代は移り、現代ではもう「掛け売り」は死語だ。現金は持たずとも、スマホさえ持っていれば、買ったその場で店への支払いが終わる「モバイル決済」が当たり前になり、電子マネーもすっかり人々の生活に定着した。消費者は財布を持たずに買い物が出来、店側は回収に頭を悩ませることも無くなった。そして高額品でも、カード払いやローン払いが日常化したために、以前に比べて、買い物へのハードルは低くなっている。

消費に対する利便性と効率化は、モバイル機器が日常化して進化するにつれ、限りなく促進される。そしてこの二年の間、街に出かけることや店を訪ねることが制限される中で、簡単購入・簡単決済のシステムは加速し、すっかり商いの中心になってしまった。

けれども、そんな世間の商いに背を向け、江戸時代の掛け売り方式を続けるバイク呉服屋は、現代の化石のようなものだ。毎年師走に入ると、掛け売りをしたお客様からお支払いを頂くが、それもほぼ終わり、おかげさまで今年も何とか年を越せそうである。

「早く売って、早く支払ってもらう」。そんな現代の商売とは対照的に、「じっくりと選んでもらい、ゆっくりと支払ってもらう」のが、私の商い。それはまるで、今年の干支・牛の歩みのようでもある。そんな辛丑の年もあとわずかとなったが、今日は牛にちなむ文様をご覧頂いて、今年の稿納めとしよう。

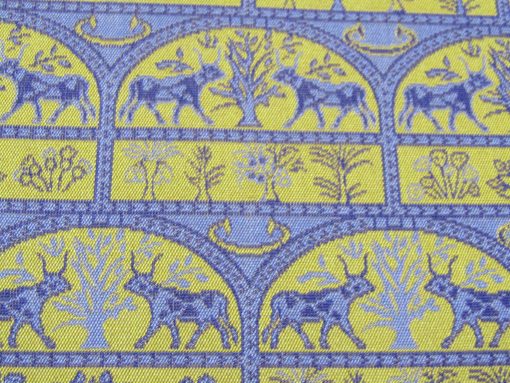

(イアルの牛 光波帯・龍村美術織物)

牛は動物の中でも、最も古くから人間と関りがある。私には中学や高校の歴史教科書の冒頭に掲載されていた、スペイン・アルタミラやフランス・ラスコー洞窟に描かれた牛の絵が思い起こされるが、これは、今から約2万年前の後期旧石器時代にクロマニヨン人が描いたもの。壁画からは、人と牛が原始生活で密接につながっていたと判る。

古来より牛は、実用的な労働力として役割を果たすだけでなく、多くの地域で神聖視されていた動物であった。例えば、ヒンドゥー教では崇拝の対象であり、古代中国では、神への捧げものとして尊重されていたように。

そうした中で、古代エジプトにおいても、特別に神聖視され、信仰の対象となった雄牛が存在した。その名を「アピス」と言う。アピスに選ばれた牛は、29もの際立った特徴が必要とされていた。それは、眉間に三角の斑点を持つこととか、背中には翼を広げた鳥のような模様があることなど、およそ考えられない条件ばかりであった。

ただ、そうしてアピスに認定された牛は、神として扱われる。生きているうちは、体には金銀宝石を飾り付け、聖なる場所で神官が手厚く保護する。そして亡くなると、神殿でミイラ化される。エジプトでは人間だけでなく、動物もミイラ保存されていたのだ。

この帯のモチーフになっている二頭の牛は、前述した古代エジプトの神聖な牛。そして製織した龍村では、この帯図案の牛を、「イアルの」と限定してネーミングしている。では、イアルとは何か。端的に言えば、これは「来世の楽園」とされる場所のこと。

古代エジプトの信仰では、人は亡くなっても、来世で復活出来ると信じられていた。その復活のための条件が、肉体を残すこと。ミイラとして長期間、人の原型を留めることは、来世で蘇るためにどうしても必要だったのである。

この復活信仰は、エジプト神話で「豊穣の神」と位置付けられているオシリスが、ミイラとなった後、「冥界の王」すなわち「来世の王」となって蘇ったことに端を発する。そして、このオシリスが住んでいる国こそが、「イアルの野」あるいは、「アアルの野、エジプトの葦の原野」などと呼ばれていた場所なのだ。

イアルとされる場所は、東のナイル川三角州。そこは、葦の原野が広がり、狩や漁で豊潤な獲物が捕れて、永久に暮らし続けることが出来るところ。当時の人々は、現世同様に来世も幸せに暮らすことを望んだ。イアルはまさに、そんな理想の霊界であった。そして人だけでなく、同じように動物も、来世に復活して永遠を生きることが望まれた。動物もミイラ化されたのは、そんな訳である。

図案を見ると、大きな樹の下に二頭の牛が向かい合って並んでいる。この構図は、ササン朝ペルシャの「樹下動物文」の系統。モチーフはエジプトだが、デザインとしては、ペルシャ的な文様が融合されている。

ということで、この「イアルの牛」とは、来世の理想郷と、そこで人と共にある神聖な動物・牛の姿を描いたものと理解出来る。龍村が光波帯に用いるモチーフは、正倉院伝来の図案ばかりでなく、西アジアやペルシャ辺りの遺跡から発掘された出土品の文様や、歴史に裏付けられた様々な民族の装飾模様を採り入れ、アレンジすることが多い。

龍村の光波帯のあしらいは、日本に伝来した文様は如何なるものだったのか。そして日本のみならず、先史以来世界各地で表現された図案は如何なるものだったのか。そのデザインのルーツや、装飾されてきた理由を理解するヒントになる。それほど多彩で多様であり、そこに龍村という織屋の、文様に対する洞察力や豊富な知識がかいま見える。

牛をモチーフにしたキモノや帯は、なかなかお目に掛からないが、こうして図案を目にしてみると、古代オリエントの装飾品を彷彿とさせる美しさとモダンさがそこにある。おそらくそれは、柔らかいレモン色と鮮やかな青だけを使った、配色の妙も大きく影響しており、帯として使うことを前提とした、龍村のセンスの良さが感じられる。

最後にもう一度、帯全体をご覧頂いて、今年最後の稿・牛文様の締めとしよう。

疫病流行下の二年目の年も、もう終わろうとしています。この一年は、流行と寛解を繰り返し、政府が発する緊急事態宣言も長期化し、人々の生活は我慢と忍従を強いられました。人と会うこと、集まることどころか、そもそも外に向かうことを極端に制限されたため、働き方や生活様式も大きく変わりました。

普通の生活に戻ることは、まるで牛の歩みのように、遅々として進みません。秋以降、急速に感染が収まっていましたが、ここにきて新たな変異種の流行が懸念されます。おそらく来年も、「一歩前進、二歩後退」のような毎日を送ることになるのでしょう。

どんな仕事でも、多かれ少なかれ疫病の影響を受けています。もちろん呉服屋も同じで、和の装いなど、世の中が平穏でなければ、なかなか関心を寄せてはもらえません。その意味では、まだまだ耐える時間は長いと見なければなりません。

しかし焦ったところで、どうにかなるものではありません。ですので、ここは「鈍牛」のように、慌てずじっくりと収束の時を待つ。そして、ゆっくりと一歩ずつ、確実に前に進んでいく。丑の年は終わってしまいますが、牛のような鷹揚さを持ちつつ、来年も仕事を続けていきたいと思います。そして来年の今頃は、明るい空気が少しでも、社会に広がっていることを願いたいものです。

今年困難な状況の中にありながら、仕事を申し付けて頂いた多くのお客様、また感染を見極めつつ、わざわざご来店して頂いた方々、そしてこのつたないブログをお読み頂いた方々、すべての皆様に感謝しつつ、今年の稿を終わりにします。どうか来年も、よろしくお願い致します。

なお来年は、1月8日・土曜日より営業を始めます。ブログの更新も、その辺りを予定しています。なお、休み中に頂いたメールの返事が少し遅れてしまいますが、何卒お許し下さい。

今年も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。