異なる三点の品物を、別誂・色紋付のキモノに作り直す(後編)

先日、久しぶりに相撲の中継を見ていて、気付いたことがある。それは、力士の廻しの色が、以前にも増してカラフルになったことだ。茶色や紫、グレーなどはおとなしい方で、金銀、黄色、コバルトブルー、臙脂、緑、赤と、色の系統も多岐にわたっている。

廻し(締め込みとも言う)には、稽古用と本場所の取組用、そして十両以上の関取が土俵入り用に使う豪華な「化粧廻し」の三種類がある。稽古用の素材は帆布木綿で、色は一人前と認められる関取が白、幕下以下の取的(とりてき・番付下位にいる修行中の力士)が黒と決まっている。取組用の素材は、関取が絹で、取的は木綿。

相撲協会では関取の取組廻しの色を、黒あるいは紺と規定しているが、現状ではそんな原則が、ほとんど守られていないようだ。カラー廻しの先駆者は、昭和30年代前半に関脇を張った・玉乃海代太郎。1957(昭和32)年、「荒法師」の異名を持ち、怪力の四つ相撲力士として大関目前だった玉乃海は、マラリアを発症。休場を数場所繰り返すうちに、幕内の下位にまで番付を落としてしまう。

この年の11月・九州場所。この場所を最後と決めて土俵に上がった玉乃海に、出身地・大分の後援会の人々は、金色の廻しを送り、激励した。この当時、黒や茄子紺色以外の廻しは認められていなかったが、玉乃海は協会理事長の時津風親方(元双葉山)に、「この場所で引退するので」と話し、特別に取組で使用する許可をもらった。

そして、金の締込み姿で久しぶりに土俵に上った玉乃海は、初日から連戦連勝。ついに千秋楽まで一度も負けることなく、十五戦全勝優勝を飾ってしまう。当時NHKの大相撲中継は、すでに始まっていた(1953・昭和28年夏場所から)が、当然白黒でカラー化されていない。金の廻しで奮闘する玉乃海の姿は、視覚的には人々の目には映らなかったが、この逸話は相撲ファンの間で、長く語り継がれている。

その後、テレビがカラー化するとともに、カラー廻しも徐々に普及し始める。やはり、鮮やかな色の廻しを付けて躍動する力士の姿は、テレビ映えするということだろうか。外国人力士の先駆け・ハワイ出身の高見山が、生まれ故郷・マウイ島に降り注ぐ灼熱の太陽をイメージするような、オレンジ色の廻しを締めた姿は、今も印象に残る。

現代のお相撲さんたちは、廻しの色も一つの個性としてこだわりを持ち、工夫を凝らす。それは、土俵上で組み合う姿を彩る、パフォーマンスの一つなのであろう。キモノも、地の色に着る人の個性が表れる点では同じだ。特に、色そのものをまとう無地モノには、色の好みが着姿の前面に出てくる。

今日は前回の続きとして、お客様から依頼を受けた三点の古い品物が、どのような色に染まり、新しく生まれ変わったのか、その姿を見て頂くことにしよう。

新しく生まれ変わった、三点の色紋付無地キモノ。

前回は、お客様から預った品物の現状を確認し、この三点を御破算にする、つまり白生地の状態に戻すためには、それぞれにどのような施しを必要とするのかを考えてみた。これはいわば、新しく誂えるための準備作業に当たる。では、どのようになって職人から店に戻ってきたのか。そこから話を再開しよう。

キモノや八千代掛けだった二点は、解いて洗張りをし、古い反物は、汚れやカビ落し、さらにヤケ直しといった補正作業を終えて、店に戻ってきた。洗張りでは落ちなかった箇所も、補正が施されていて、かなり良い状態になっている。パロットグリーンの無地に付いていた胴裏・八掛、また八千代掛けに付いていた胴裏も、洗張りできれいになっている。これなら、これまでの裏地を、新しく替える必要は無いだろう。

では、これをどのような色に染めるのか。色見本帳と突合せながら、一点ずつ見ていくことにする。

まず最初は、光琳流水模様の無地キモノを染め替える色から。藤色に青と鼠を忍ばせて、薄くした感じの色だが、日本の伝統色の中からは、相応しい色名が見つからない。ブルーサルビアやルピナスの花を連想させる色、とでも言おうか。

この状態は、洗張りをしただけで、元の鮮やかなパロットグリーン色は抜けていない。色染職人の近藤染工さんは、まずこの色を抜いて白生地に戻した後、新しい色に染め替える作業をする。近藤さんが、「この色が思うように抜けきらない」と判断した場合は連絡があり、仕事が一時止まる。

前回もお話したが、色染職人は色抜きと色染めの双方を受け持つ。しかし、色抜きが色染め職人の手に余る場合には、他の色抜き職人に依頼をしなければならない。そして、そこでも色抜き不能、または元の色が残ってしまうとなると、ここでこの仕事は中止になる。染替の場合、色を完全に抜くことが、新たな色を誂える上で、大変重要な前提になるのだ。

八千代掛けだった生地は、裁ちを入れていないために、一反の白生地に戻った。新しく染める色は、いわゆる青磁色の系統。この色は、無地に限らず、訪問着や付下げ、色留袖などのフォーマルモノに、幅広く地色として使われている。抹茶色は、上品で優しいだけでなく、深みも感じられる。元を正せば、緑と青は自然を意識する色。空と樹木に囲まれて生活している人間にとって、もっとも身近な色である。

八千代掛けには、胴裏が付いているが八掛は無い。通常、色無地を誂えで染める場合、生地は四丈モノを使う。この長さだと、表生地と八掛分を一枚で一緒に取ることが出来る。だから当然、表生地と八掛は、全く同じ色に染まる。つまり色の齟齬が無くなる。

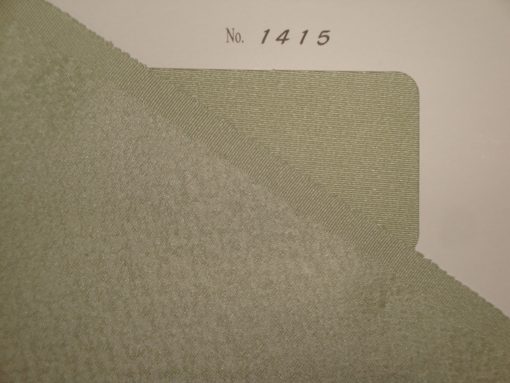

八掛用の白生地。長さは一丈ほどで、紬生地とチェニー生地とがある。

けれども、この八千代掛けは三丈モノで、八掛は別に用意しなければならない。このような場合、すでに染まっている八掛けを使うのではなく、八掛用の白生地を用意し、表生地と一緒に染屋に渡す。こうすると、表裏一体の色として、間違いなく染め上がる。

色無地の八掛は、表裏が共色でなければならず、八掛見本帳からだと、表の別染色と同色のものを探すことが難しい。だから、裏地も一緒に染めてしまうのが、理想的だ。なお八掛けは、表が薄い色の場合には、裏地が透けてしまわないように、暈かし染めにしておく。また、表との生地目を揃えるために、染モノの時はチェニーを、織物の時には紬生地を使う。

最後の品物は、家の箪笥で眠っていた古い白生地だが、カビ汚れと思われる黄色い変色に関しては、補正でほぼきれいになった。ただ、生地表面の色は、全くの白ではなく、どことなくベージュが掛かっている。経年による影響だが、この変化を直す手段はなく、これは致し方ない。

この生地の染色は、柿色を淡くして少し赤みを抜いたような、とても柔らかな色にする。これだと、ベージュに変化してしまった生地色であっても、色の系統が同じなので、上手く染まってくれる。この反物も三丈モノなので、八掛用の白生地を添付して、同時に同じ色でぼかし染めを施す。

近藤染工さんへ、生地と見本帳を一緒に付けて一ヶ月ほどが経った頃、染め上がった三点が、同時に送られてきた。この間、パロットグリーンの色が抜けないとの連絡が無かったので、順調に仕事が進んでいるものと思っていたが、それでも意外と早く仕上がってきた。では、どのような染姿になったのか、見て頂こう。

(光琳流水紋織・パロットグリーン色無地→同ブルーサルビア色無地)

(花筏地紋織・白地八千代掛→同抹茶色無地)

(小花散し紋織・白生地三丈反物→同薄柿色無地)

三点とも、希望した見本染色のイメージに添うものとして、仕上がっているように思う。色染めの仕事は、「見本帳の色と寸分違わずに」ということは不可能である。大切なのは、色の雰囲気を違えないことだ。その意味では、十分上手く出来ている。

新しい白生地を使って、表地と同色に染めた青磁色と薄柿色の八掛。どちらも、表裏遜色のない共色になっていることが、画像からも判る。ブルーサルビア色無地の八掛は、表地と同様、最初にもとのパロットグリーン色を抜き、一度白生地に戻してから、改めて色を掛けたもの。

こうして三点とも、新たな無地反物として甦ってきた。なお、左のブルーサルビア色の八掛けは、反物の中に巻き込んである。

この後は、それぞれに紋入れを施す。ブルーサルビア色の品物は、すでにキモノとして使っていて、裁ちが入っているため、当然紋位置は決まっている。以前の紋は、色抜きの際に消してあるので、新たな紋を入れれば良い。

また、このような紋付無地の色替えにおいて、元の紋をそのまま使う場合があるが、その時は、色抜きの前に紋の部分を糊で伏せて、消えないようにしておく。こうしておいて、新たな色を掛けた終えた後に紋糊を落とせば、以前の紋がそのままの姿で、生地上に再び表れてくる。

そして、裁ちが入っていない二点の品物(抹茶色と薄柿色)は、着用する方の寸法に合わせて紋位置を決める「紋積り」をし、紋章職人へと渡す。予め紋を入れる位置が染め抜かれている(上絵になっている)黒留袖や、絵羽になっていて、すでに裁ち位置が決まっている色留袖や訪問着、付下げなどとは異なり、無地や江戸小紋では、反物のどこに紋を施すのか、最初に決めておく必要が生じる。これは仕事の工程として、和裁士が鋏を入れる前に、紋入れをするがためである。

紋入れが終わると、和裁士に品物を渡して、着用される方の寸法通りに誂えられていく。こうして出来上がったものを、最初の画像でご紹介した。

二回にわたり、違う形状の三点の品物で、誂無地を製作する仕事の過程をお話した。

新たに着用する方のために、元の品物を御破算にして、品物を再生する。一言で言ってしまえば簡単に思えるが、一枚のキモノとして生まれ変わるまでには、何人もの職人の手が必要となる。それぞれの持ち場で技術が生かされ、集大成として品物が甦るのだ。

呉服屋は、再生を望むお客様に対して、元の品物の状態を的確に判断し、もっとも効率良く、費用が掛からない方法を探りながら、仕事を運ぶ手順を考える必要がある。すでにある裏地類で、使えるものはそのまま使い、生かせる紋は、そのまま使えるような方策を採る。ディレクターとして、的確な判断が求められるのは、言うまでも無い。

お客様にとって、最初から全く新しい品物を誂えることも楽しいことだが、キモノには、再生できるシナリオも、沢山用意されている。皆様にも、これをぜひ知っておいて頂き、ご自身のキモノライフに生かして欲しい。

調べてみると、相撲廻しを製作する会社は、全国に数軒しかありません。その中で、両国国技館にほど近い墨田区で、80年にわたって廻し製作に携っているのが、三福商事という会社です。ここは稽古用(アマチュア相撲用)・木綿廻しのトップメーカーですが、テントやトラックシートの製造メーカーでもあります。

稽古廻しは、硬くて厚みのあるものが求められるため、木綿糸は10番手の太糸を使い、50年も前に作られた年代モノの織機で、製作されています。古い織機なので、1時間に3mほどしか織ることが出来ず、大変手間のかかる仕事になっているようです。織機には代替機が無く、織職人の高齢化も進んでいることなど、これからの廻し作りには難しさも窺えます。

もう一つ、関取が使う絹製の本場所取組廻しを製作している会社が、京都にあります。会社と言うより織屋なのですが、ここは、我々呉服屋にとっても、大変馴染みのある帯メーカーです。その名前は、「おび弘」。

現在おび弘は、織場を西陣から琵琶湖の畔・長浜に移して仕事を進めていますが、デザインと手織にこだわる、高級帯メーカーであることに変わりはありません。バイク呉服屋の棚にも、一本だけおび弘の帯があるので、画像でご紹介しましょう。

(白銀地 七宝花菱文様・手織唐織袋帯)

この高級帯メーカー・おび弘が織る絹の廻しは、3万本の経糸に、糸質の違う4種類の糸を20本ずつ撚り合わせた緯糸を打ち込むという、気の遠くなるような作業の下で、製作されています。力が必要な仕事なので、織り手は男性なのですが、それでも1時間に8寸ほどしか織ることが出来ません。

廻しは、巾が2尺(約75cm)で、長さは、力士の体格によっても変わりますが、1丈6尺(約6m)以上は必要になります。こう考えると、織り手間だけでも相当な労力が求められると、理解できます。

観戦する側は、テレビに映る廻しの色だけが目に付きますが、力士にとっては、どのように織られているのか、その質が重要であり、それは勝負そのものにも、関わっています。廻しも帯も、製作される工程で質が異なるというのは、同じですね。

将来、廻しを作る貴重な織屋の技術が絶えないことを、祈りたいと思います。力士達が、国技館の土俵にパンツで上がる姿は、想像できませんので。

今日は後書きが、ついぞ長くなってしまいました。次回からは、三回にわたって、毎年この時期にご紹介している「浴衣コーディネート」の稿を予定しています。関心のある方は、ぜひご参考になさって下さい。今日も、長い話にお付き合いを頂き、ありがとうございました。