大彦・野口真造 枯山水庭園模様 江戸染繍友禅訪問着

日曜夕方のテレビ番組の定番といえば、笑点とサザエさんだろう。お馴染みのテーマ曲が流れ始めると、明日から始まる仕事や学校のことを考えて、憂鬱な気分になる人達が大勢いるようだ。こんな日曜のうつっぽい気分のことを、「サザエさん症候群」と呼んでいる。

バイク呉服屋のような、50代以上の人たちが思い浮かべる日曜日の番組は、何といっても「シャボン玉ホリデー」である。夕方6時半から始まるこの30分番組は、他愛も無いコントと歌で構成されている単純なものだった。

「モ~」という牛の鳴き声で、番組は始まるが、これは、スポンサーが「牛乳石鹸」という会社だったからだ。ここにレギュラーとして出演していたのが、クレージーキャッツとザ・ピーナッツ。平成生まれの方々には、全く馴染みは無いだろうが、我々昭和世代にとっては、懐かしい人達。

病に伏せる父親役のハナ肇と、看病する娘役のピーナッツ。そこに乱入して訳のわからないことを言う植木等。毎回同じパターンのコントで、最後のオチのセリフが決まって「お呼びでない、こりゃまた失礼致しました。」今の若い方だと、これを見たところで何が面白いのか意味不明かも知れないが、昭和を風靡したコメディアン・植木等の演技は、絶妙の笑いを誘った。番組から生まれた「お呼びでない」や、谷啓の「ガチョーン」は、当時の流行語だったことを、小学生だった私もよく覚えている。

シャボン玉ホリデーは、1961(昭和36)年から、1972(昭和47)年まで、足掛け12年も続いた人気番組だったが、この間は、ちょうど高度経済成長時代にあたる。「昭和元禄」とも呼ばれ、収入が増えて生活が安定した日本人が、豊かさを実感し始めていた時代である。この頃の購買意欲は旺盛で、人々は旅行を楽しみ、新たなファッションにも目覚め、若者を中心とした文化も数多く生まれた。

経済成長の始まりは、1960(昭和35)年7月に就任した首相・池田勇人が打ち出した「所得倍増計画」が端緒だった。池田は、前任首相・岸信介が強行した日米安保改定問題で荒廃・分断してしまった民心を、経済で取り戻すべく、この政策を打ち出したのである。

その結果、日本人は日々の生活に汲々とすることなく、余暇を楽しみ、平和を謳歌する時代を迎える。だが反面では、人々は物質至上主義となり、無責任、無気力が充満する社会の空気も生まれた。この世相が、町人文化が花開いた江戸・元禄期と重なり、「昭和元禄」という言葉となった。なお、最初にこの喩えを用いたのは、福田赳夫(のちの首相)。当時福田は、池田のライバル・佐藤栄作派に所属する経済通のタカ派議員。池田による経済成長政策がもたらした弊害を批判し、豊かになった日本人が、民族としての矜持を失っていると憂いたのだった。

元禄時代は、1688年~1707年の20年間。17世紀末から18世紀初頭で、江戸時代のほぼ中間点にあたる。この時代は、経済的に力を付けた町人が台頭するとともに、新しい文化や学問、芸術が生まれ、「天下泰平」の空気が横溢していた。

元禄に花開いた文化は、人間らしく生きる庶民の営みを題材にした井原西鶴の小説や、近松門左衛門の浄瑠璃がもてはやされ、同じ頃、俳人・松尾芭蕉はおくの細道へ旅立っている。また、「紅白梅図」や「燕図」など、金箔を用いた豪華絢爛たる装飾画を描いた尾形光琳や、「見返り美人」で知られる美人画の浮世絵師・菱川師宣が多くの作品を生み出した。

そして元禄期は、文様染の新しい技法として、「友禅染」が出現した時代でもあった。以来300年以上、キモノの染技法として主体的な役割を果たしてきた。今や、職人枯渇の危機に瀕しているとはいえ、この技法が、日本の染色工芸に大きな影響を持ってきたことは、言うまでも無い。

今日は、糸目糊置きの技法を駆使し、同時に蠟染や刺繍といった精緻な友禅の仕事が一枚のキモノに凝縮された、価値の高い大彦・野口真造の訪問着を御紹介してみよう。

(枯山水・庭園模様 江戸染繍友禅訪問着 大彦・野口真造 甲斐市 A様所有)

以前ブログの中で、友禅染の出発点が、扇にあしらわれた絵であったことを御紹介した。だが、これが文様染の技法となったことには、理由がある。それは、元禄という時代が始まる直前の、1683(天和2)年に発布された、「町中之者共衣服之儀御触書」と、翌天和3年の「女衣類制禁之品々」の両法令が端緒であった。

法度の名前で判るように、これは人々の衣服を制限する「奢侈禁止令」である。幕府は、それまでにも度々、この手の禁令を出していたが、この天和法度の内容は、より具体的に贅沢品を制限するものであった。「女衣類の禁」では、金紗・繍・鹿の子をほどこした品物を身にまとうことを禁じている。そしてまた同時に、作ることさえも厳しく制限されてしまったため、当時、文様技法の根幹をなしていた刺繍や絞りが、使い難くなってしまったのである。

そこで求められたのが、極端に制限された刺繍や絞りに代わる、「新たな技法」の開発である。何とか禁令に触れることなく、美しい模様が描けないものかと、誰もが考えたのは当然であろう。そして現われたものが、扇絵で評判となっていた絵師がデザインした衣装ということになる。

友禅のデザインは、扇絵師が衣装界へ進出する以前、すでに先駆けとも言える気配があった。1685(貞亨2)年に刊行された井原西鶴の「椀久一世の物語」の中に、大阪堺筋の椀久という男が、ちりめんの長羽織に「京の幽禅」を描いたとの記述が見える。また翌貞亨3年の「諸国御ひいながた」には、「此頃都にはやりしもやう(模様)遊ふぜん(友禅)ふう」などとある。

友禅を描く扇絵師が、どんな人物であったのか、確固としたことはわかっていない。これを宮崎友禅斎とする理由は、1688(貞亨5・元禄元)年に刊行された「都今様友禅ひいながた」の序文に、「宮崎氏友禅といふ人ありて・・・」と書かれていたことかと思われる。またこの人物が、京都・知恩院の門前に住み、扇デザインの製作に当たっていた事も、当時の幾つかの書物に記されている。

また、前置きが長くなってしまった。では品物を見て頂くことにしよう。

この訪問着のテーマは、枯山水様式の庭園。水の流れを砂で表現し、その間に岩と樹木を配した、室町期以降の禅寺に見られる日本庭園の一つの様式。

画像で判るように、キモノ全体を庭に見立て、渦巻き状の流水模様を真ん中に大きく取り、袖と上前のおくみ、さらに後身頃に大小様々の岩を配している。そして間は、緑を基調とする色で樹木が表現されている。

キモノを一枚のキャンバスとして、枯山水を描く。これほど斬新で大胆な構図は、そうあるものではない。そして、中にほどこされた一つ一つの模様には、最高水準の友禅技法が惜しげもなく使われている。野口真造がこのキモノを発案した時、どこにどのような色を配し、そこにどのような技を使えば、思い通りの姿に仕上がるのか、全て計算し尽した上で、職人それぞれに仕事を任せたと考えられる。この訪問着は、そんな製作者の思いと、技術者の技が結実した品物と言えよう。では、模様の細部を見ながら、技を検証してみよう。

キモノを横にして写してみた。通常だと、こんな画像の撮り方をすれば、きちんとしたキモノの模様には見えないのだが、この訪問着は縦にしようと横にしようと、違和感がない。全体に広がる枯山水は、正面から見るのと横から眺めるのでは、見え方が異なり印象も違う。そんな不思議な面白さもある図案である。

模様の中心、上前おくみ・身頃の裾から図案を写してみた。庭が立体的に見えてくる。

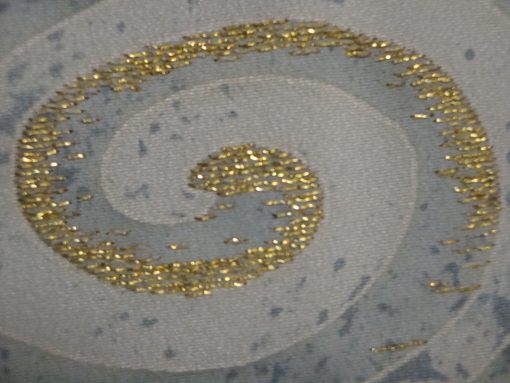

渦巻き状の流水模様は、幾つかの技法を複合して表現している。

まず、渦巻きの線には糸目を引いて色挿しし、渦の所々には金糸で刺繍をほどこす。そして斑状の不規則な点は、蠟叩きという蝋染めの技法が使われている。これは、溶かした蠟を刷毛などの叩き道具に付け、生地に押すと、このような斑点模様となって表れる。

枯山水では、水の流れを砂で表す。この斑状の点々は、あたかも砂が飛び散るような姿になっていて、この図案の写実性を、より高める役割を果たしている。

渦巻きの一部に見える平縫い刺繍。金糸の針足を長短様々にすると、水の色に僅かなアクセントが付く。そしてこの模様を遠目から見ると、流れに動きが出てくる。この繍は、流水の所々に何ヶ所も付けられているが、こんな小さな工夫でも、全体の模様を見たときには、一定の役割を果たしていることが判る。

流水の中に散る紅葉と松葉。いずれも刺繍。色づいた楓が川面に浮かぶ姿は、竜田川文様を思わせる演出である。紅葉などの花弁を表現する時、よく使われる割り縫技法が、ここでも用いられている。これは、平面を縫い詰める技法の一つで、動物の毛や羽、花弁や木の葉などに立体感を持たせる時に使われる。

松葉は、線を表現するまつい繍。下絵に沿って、針足が「ノの字」になるように、刺していく。この技法は古くから使われ、飛鳥時代に作られた中宮寺の「天寿国曼荼羅繍帳」の中にも、その姿が見えている。

紅葉や松葉、それに小さな葉は、キモノ全体に散らされているが、その全てが繍で表現されている。しかも、色や形は所々で変えられており、手を尽くされたほどこしであることが判る。

岩の一つを拡大してみた。模様をより写実的に見せるため、茶の色に自然な濃淡を付けるほどこしが見られる。ここは、点描か半防染の技法を使っていると考えられるが、残念ながら私の知識では、具体的な事がわからない。

ゾウリムシを思わせる模様は、おそらくコケを表現したものだろう。図案の一部には、平縫と相良繍が見える。

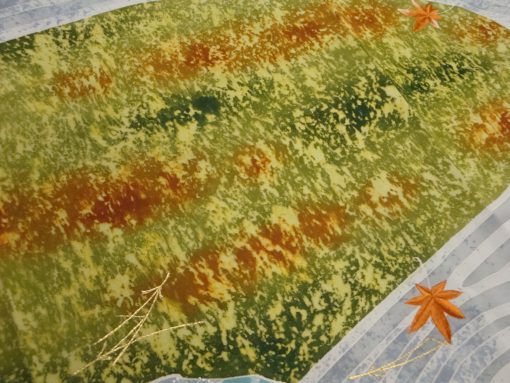

樹木を表現したところ。先ほど、流水のあしらいの中に見られた不規則な斑が、ここにも見える。やはり、蠟染めの技法が使われたと思われる。おそらく蠟叩き、あるいは蒔き蠟によるものだろう。また、地の色は濃緑と若草色、そして所々に茶が見えるが、これは、「重ね暈し」と呼ぶぼかしの技法かと思われるが、どうなのだろうか。

樹木の上に落ちる紅葉と松葉。割り繍であしらわれた紅葉の先端は、糸の色を替えることにより濃淡がつく。刺繍による文様の色ぼかしは、より自然な姿を表現するテクニックの一つであろう。

地の斑状に脱色した緑色といい、この紅葉の姿といい、どんな友禅の技法を駆使すれば、模様をより写実的にみせることが出来るのか、そのことが考え抜かれて仕上がった品物と言えよう。

友禅という文様技法は、青花(露草)液で下絵を描き、そこに糊を置いて糸目を作る。そして模様を彩色をした後に糊で伏せ、地色を引き、最後は生地を蒸して染料を定着させるというのが、基本的な流れである。けれども、この一連の仕事はあくまで基礎であり、それぞれの工程で様々な技法を応用することにより、より個性的で精緻な模様が生まれる。

今日の品物でも、蠟叩きや蒔き蠟などの蝋染め技法が駆使され、刺繍にも多様な技術が組み込まれている。これまで作り手が開発した技法は、一体どれくらいあるのだろうか。手描きの工程でほどこされる数々の技だけでなく、蝋染めに関わること、ぼかし染めで工夫されること、絞りのあしらいで為される様々な工夫・・・。

私が持つ友禅の知識など、基本的なことだけを少し理解しているに過ぎず、実際の技法内容については、ほぼ無知に等しい。だから、この訪問着のような、幾つもの技を複合させて模様を生み出している品物に向き合うと、具体的にどんな技を使って描いているものなのか、悩んでしまう。

キモノとして完成した模様の姿から、ほどこされた技を類推することは大変難しい。今日のような品物に向き合うことは、改めて呉服屋として「勉強する機会」を与えてもらうことにもなった。今回私が説明した模様の技法が、正しいものかどうかわからない。読者の方には申し訳ないが、お許し頂きたい。

最後に、今日の訪問着をもう一度ご覧頂こう。このブログで、大彦の品物を御紹介するのは二度目。ついでなので、前回の「梅樹衝立鷹模様(2014.6.29と7.4の稿)」の画像もお目にかけるので、興味のある方は、こちらもお読み頂ければと思う。

ひいながた(雛形)とは、江戸期の模様見本帳のことを言います。これはさしずめ、今で言う所のファッションブックのような存在でしょうか。木版で刷られたこのデザイン見本を見れば、当時流行った模様や、加工技術の進展を知ることが出来、現代に繋がる貴重な資料と言えましょう。

上の画像は、うちに置いてある「ひいながた」の複製。こんな御所車と桜花の組み合わせは、現代の品物にもありそうですね。

現在、存在が確認されているひいながたは、100冊以上。一冊に納められている模様は、100柄程度と考えれば、万を越えるデザインが、今に残されていることになります。現代に生きる図案家は、こんな資料を丹念に手繰りながら、新たな品物を製作しているのでしょう。

この、伝統に裏打ちされた友禅の技術を、何とか後世に繋げて欲しいと切に願います。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。