縞にも色々ありまして(1) ヤマト王権の倭文と正倉院の長斑

バイク呉服屋が使うシャツには、ストライプが多い。スーツの柄もごく細い縞で、ほとんど無地にしか見えないようなものばかりである。

なぜ縞にこだわるのかと言えば、それは自分の体型のせい。ストライプは伸びやかな模様なので、太い体を細く見せる効果があると、勝手に信じ込んでいるからだ。しかし最近、ストライプならどんな模様でも「着やせ」して見えることはない、と気付いた。

先日、薄いピンク地に少し太めの縞のYシャツを着てみたところ、細く見えるどころか、逆により以上に太って見えてしまった。ピンクという色にも原因があるだろうが、それ以上に間隔の空いた太い縞柄が、太い体型をより強調してしまっている。

すでに何を着ても、似合うモノはない自分の体型ではあるが、今までのささやかな努力が水の泡である。縞という模様を間違えて扱うと、大変なことになる。

縞模様ほど、キモノの文様として、多種多彩に使われているものはない。江戸小紋や浴衣地に見られる万筋は、小粋さを演出し、唐桟(とうざん)に代表される綿織物の縞には、素朴な味わいがある。また、室町期に伝わった、名物裂の中の間道(かんとう)と呼ばれる縞は、今に繋がるキモノの文様に、大きな影響を与えている。

という訳で、これから三回ほどにわたり、「縞」という文様についてお話してみたい。

そもそも縞という名前は、江戸時代の享保年間あたりから付けられたもので、それ以前は「筋」と呼ばれていた。江戸小紋の極細縞が万筋と呼ばれているのは、その名残である。では、この筋はいつ頃から日本に入ってきたのだろうか。今日は、今に続く縞文様のルーツを探ってみよう。

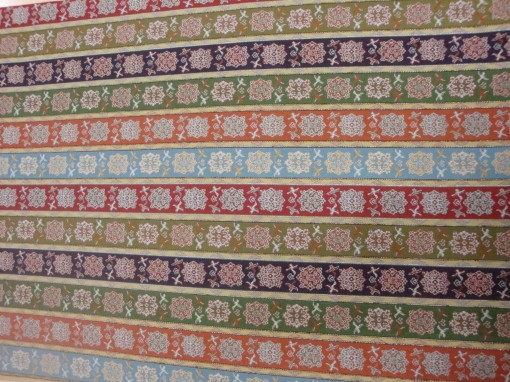

(獅噛文長斑錦 龍村美術織物・光波帯)

縞が最初描かれていたのは、土偶や埴輪である。もともと縞という文様は、古代インドあたりで発生したものであり、それが西アジアから中国へ広がり、日本へ渡ってきたと考えられている。

埴輪に縞が見られたこの古墳時代には、すでに縞模様の織物が作られていたことがわかっている。1996(平成8)年、奈良県の下池山古墳から出土した鏡の周囲に、縞模様の織物が付着していた。この古墳は4世紀前半に作られたと推測されているため、同時代に織物があったことが認められる。

少し時代が下がり、日本書紀巻16・武烈天皇紀には、「おほ君のみ帯の、之都波陀、結び垂れ」という記載が見られる。武烈天皇というのは、第22代で5世紀末から6世紀初頭に即位していた王である。「之都波陀」は「しづはた」と読ませる。記述によれば、天皇はしづはた織の帯を結んでいたとあるが、このしづはたこそが、縞模様の原点とされる織物である。

しづはたについては、古代の文献には数多く見られていて、大体が「倭文桟」或いは「倭文」と記されている。読み方は同じ「しづはた」「しづ」である。

例えば、万葉集巻5の山上憶良の歌に、「倭文手纏 数にも在らぬ身には在れど 千年にもがと 思ほゆるかも」とある。倭文手纏(しづてまき)とは、手に巻きつけられる倭文織の飾りのことだが、憶良は、自分の命のことを倭文手纏に例え、「しづおりの手巻きのように、大して価値のない命だが、千年でも生きたいと思う」と詠んでいる。この歌は天平5(733)年に作られたものだが、この年憶良は亡くなったとされているので、辞世の歌のようにも思える。

少し話が逸れてしまったが、倭文というのは、楮(こうぞ)や麻、芋麻(からむし)などを使い、緯糸を赤や青などの原色に染め、縞模様に織り出された古代布。

この布は、3世紀後半、弥生期に海の上で活動していた「海人族(あまぞく)」が織っていたものとされ、のちにこの集団は大和王権に従属して、職工集団・倭文部民(しとりべ)を形成する。そして後に、倭文・しづの名前で、社会に流通していったと考えられている。

最初にお話した、4世紀前半の古墳から出土した縞模様の織布が、倭文だった可能性を伺わせるのは、こんな理由からである。なお、縞模様の「しづ」と言う言葉は、その後「すじ」に転化し、縞は筋となったと言われている。

(唐花雙鳥長斑錦 龍村美術織物・光波帯)

初めて遣隋使が派遣されたのは、600(推古天皇8)年。大陸との本格的な交流が始まったことで、社会は大きく変化を遂げる。染織品からみても、この時代は大きなターニングポイントであった。

正倉院や法隆寺には、裂(きれ)として、膨大な染織品が残されているが、これらは、中国や西アジア・ペルシャなどの遺跡から発掘された品々と多くが共通している。

正倉院裂に見られる、獅噛文長斑錦や双鳥長斑錦、鴛鴦唐草文錦、また法隆寺裂に見られる獅猟文や蜀紅錦、それに太子間道のようなインド系の絣文様の錦などを見ると、それぞれの文様や織技法がそのまま踏襲されて、持ち込まれたものとわかる。

この時代にもたらされた代表的な錦には、主に二つの技法が使われて織られていた。「経錦(たてにしき)」と「緯錦(よこにしき)」である。飛鳥から奈良朝前半にかけては経錦のものが多く、奈良中期以降の天平の時代には、緯錦が主流を占めている。

経錦と緯錦、技法が難しいのは経錦である。錦という織物を単純に言えば、先に染められた織糸を二色以上を用い、模様を織り出したもの。経錦は経糸で、緯錦は緯糸で文様を表現する。

経糸で模様を形作ろうとすれば、使うだけの色糸を経糸として準備しなければならない。つまり、三色なら三本、四色ならば四本である。これをひと組の経糸として使う。経錦のほとんどは、三本一組(三十経と言う)にされた糸を使うが、色の本数を増やせば増やすほど、経糸そのものの本数が増え、糸を開口させることだけでも難しくなる。

経糸に対して、色を表に出すための緯糸(母緯糸・おもぬきいと)と、表に出ない色糸を沈めるための緯糸(陰緯糸・かげぬきいと)とを交互に通しながら、模様を織り出していく。

経錦は、経糸として使われる色が、模様の色の全てであり、どうしても模様が小さくなってしまう。その点、織の工程の中で、緯糸を自由に何色でも色を変えることが出来る緯錦では、模様の大きさも彩りも自在であり、たやすく変化を付けることが出来る。

飛鳥・天平期の錦が、時代を追うごとに緯錦が増え、経錦のものが見られなくなってしまったのも、この二つの技法の自由度の違いを考えれば、当然のことであろう。現在、錦帯として流通している品物のほとんどが、緯錦であるが、北村武資氏により、この難しい経錦が復元されたのは、よく知られているところである。

最初の画像で御紹介した、獅噛文様を拡大したところ。龍村では、1922(大正13)年より正倉院御物裂の復元を委嘱されていたが、1928(昭和3)年に一通りの成果を出している。

この獅噛文長斑錦も、その一つに当たる。この裂は、三本の経糸・三重経で織り出されている経錦である。ということは、獣の顔のような、不思議な獅子の顔に使われている色は三色になる。

けれども、四色に区分けされた縞模様の上に置かれた獅噛文を見ると、色鮮やかである。これは、四色縞との相乗効果により、多彩な色の模様として見せかけているのだ。

唐花雙鳥長斑錦を拡大したところ。六色縞で構成されている長斑錦。

正倉院裂の中には、縦に数色に区分けされ、縞状の地になったものが見られる。この縞のことを長斑(ちょうはん)といい、錦でこのような配色がなされているものは長斑錦(ちょうはんにしき)と呼ばれている。

長斑は、経錦という色の変化の少ない織物を、彩り良く見せるためのものであり、この時代を象徴する縞模様とも言えよう。

今日は、古代における縞模様を見てきた。古墳時代からヤマト王権にかけて織られていた倭文と、その後の飛鳥・天平期の長斑。今に続く縞という文様が、どのようにして生まれてきたものなのか、調べてみると奥が深い。

この後時代が進み、室町期には日宋・日明貿易により名物裂がもたらされ、「間道(かんとう)」と呼ばれる縞が入ってきた。また、桃山期の南蛮貿易により、南の島々から数多くの縞柄・綿織物が運び込まれ、近世から近代にかけて、日本各地に様々な個性豊かな織物が生まれる契機となる。

次回は、室町以降の縞について、綿織物のことを中心に話を進めてみたい。

日本各地には、「倭文神社」という社があります。祀られているのは、天羽槌雄神(あめのはづちのかみ)という機織の神様。倭文神(しどりのかみ・しずのかみ)という名前で呼ばれているようです。

倭文に見られる縞模様は、日本の文様の原点なのかも知れませんね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。