11月のコーディネート 街着で自由に楽しむ、秋冬の小紋羽織姿

「原色染織大辞典(淡交社刊・1977年)」は、このブログ稿を書くに当たり、難しい専門用語や技法について調べたり、その意味を探る時に扉を開く。この辞典に収められた項目は、約1万4千。1200ページ以上ある分厚な辞典はズシリと重いが、常に作業机の傍らに鎮座する。人と染織との関りをあらゆる角度から解明しようと試みた辞典だけあって、大概のことは、ここで答えやヒントが提示されている。

人と染織との関りでは、歴史や文化、技術、産業といった幾つもの分野が錯綜する。そのため、辞典を編纂する上では、指標の置き方により内容が変わる。歴史にウェイトを置けば、生活文化史や有職故実の辞典になり、技術や産業に重点を置けば、染織技術辞典となる。そして伝統的な染織だけでなく、近代的な化学繊維や化学染料に関わる記述も欠かす訳にはいかない。さらには人間の意匠性の観点に立ち、デザインやファッションを中心にした服飾辞典という側面も持たせたい。この多角的な関りを、いかに包括して概念とするか。それがこの辞典の生命であったと、あとがき・跋に記されている。

また序では、日本人固有の意匠感覚と生産技法を、構造的・体系的に網羅し、これを染織世界の多彩な展開に役立たせることにこそ、この辞典刊行の大きな意味があると述べている。今から半世紀も前、当時の専門家や研究者によって執筆されたこの辞典には、文字通り、色と物と形と技術が綾なして作る「染織の全て」が網羅されている。だから私は、辞典や資料を使い、疑問点を丹念に探りながら記事を書く。AIを使えば簡単だろうが、それでは知識として自分の身に付かず、結果として納得の行く稿にならない。

この染織辞典で「文様」と引いてみると、略して「文」と言い、模様あるいは紋様とも書くとある。そして、柄・図案・意匠・デザインと同じ領域とも書かれている。つまりどれも、工芸の中で表現される美的形象には変わりなく、類似の意味を持つということになるのだろう。

けれども私は、同じような意味を持つが、少しずつニュアンスが違うような気がする。その違いはと問われれば、背景を持つ柄の重さと答えるだろうか。文様となれば、用いてきた歴史的意味や、モチーフに含まれる意味が各々にあると考察されるが、模様と呼んでしまうと、バックボーンのない「単なる図案」になってしまいそうだ。

これは私の勝手な思い込みかも知れないが、キモノや帯の上で「装飾として表現されている柄」には、どんなものにも裏付けがあると思う。即ちそれが、文様である。植物文や動物文、あるいは他の自然現象をモチーフとする文様は、日本の四季の移ろいを染織品の中で表現しようとする、日本人の美意識を反映したものと見ることが出来よう。また「めでたさ」を象徴する吉祥文様には、その文様の基となるモチーフ各々に、使われる意味と歴史的経緯をはらんでいるだろう。だからこそ文様は、一定の様式となって定型化し、長い間衣装の中で使い続けられてきたのである。

またまた前置きが長くなってしまったが、今回のコーディネートでは、四季を彩る文様とめでたさを象徴する文様をあしらった小紋を使って、個性的な羽織姿を考えることにしたい。このところ一気に冷え込んできて、ようやく羽織を装う季節が到来した。キモノや帯だけではなく、羽織にも季節ごと、場面ごとに相応しいお洒落なモノがある。どのような文様がそれに当たるのか、対照的な小紋を二点用意してみた。

(紫苑色 楓文様・飛び柄小紋 媚茶色 変わり松竹梅文様・総柄小紋)

カジュアルの装いでは、キモノや帯に使われている材質や地色、あるいはあしらわれている文様や基となるモチーフによって、旬を表現することが出来る。例えば材質を考えれば、夏の装いに使うのは麻や綿縮であり、地色で考えれば、単衣向きの色はやはり薄色が中心になる。また柄行きとなれば、各々の季節ごとに相応しい植物や自然事象があり、それを表現することで、旬が前面に出る。このあしらわれる模様に季節感があることが、最もわかりやすい季節の装いである。

装いの中心となるのはキモノと帯なので、その意匠を工夫することに目が向くのは当然だが、一定の季節だけ、この二つ以外で旬を表現することが出来る。それが、羽織だ。羽織は防寒の役割を果たすと同時に、カジュアルな装いの中で個性を演出出来る特別なアイテム。室内に入っても脱ぐ必要は無く、羽織姿はそのままその人の着姿となる。

寒く無ければ使わない、いわば季節限定の装いだけに、羽織そのものに旬を感じる施しがあれば、その姿はよりインパクトのあるものとして、印象付けられる。羽織を着てしまえば、キモノや帯の色や模様が、一定の範囲しか前に出てこない。だからこそ、羽織の色柄がポイントになるのだ。

以前では、羽織や道行コート専用の反物・羽尺があり、それを使って誂えを施したが、昨今では小紋を使うことが一般的。もちろん小紋はキモノ用なので、3丈4尺以上の長さを持ち、長い羽織丈にも十分対応できる。そして模様配置に飛び柄や総柄があり、その大きさも様々で、地色や挿し色にも個性が表れている。品物として、最も豊富なバリエーションを持つアイテムと言えよう。そこで今日、羽織コーディネートで考えたのが、上の画像の二点。文様で言えば、楓文と松竹梅文になるが、各々に合わせるキモノも選んでみたので、装いがどのような雰囲気になるのか、ご覧頂くとしよう。

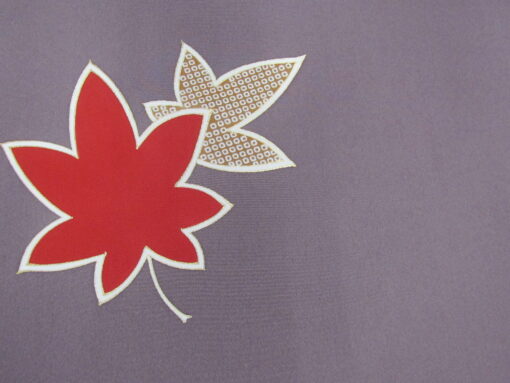

(一越地 紫苑色 楓文様 飛び柄小紋・千切屋)

小紋には、その模様の大きさや配置により、キモノよりも羽織に向く品物がある。この楓小紋はまさにそれにあたり、羽織に誂えることを前提にして仕入れをした。モチーフは楓の葉だけ。しかも形はかなり大きく、スペースを空けてあしらわれている。意匠の大胆さが際立ち、キモノに誂えると、かなり個性的な姿になることは間違いない。そして楓だけの柄なので、どうしても装う季節が気になる。

けれどもキモノでは着用を躊躇しても、羽織であれば使いたくなる模様もある。いや、羽織だからこそ使える柄が存在するのだ。色とりどりの楓の葉が不規則に散らされて、吹き寄せのような姿になっている。おそらくこの小紋の羽織姿を見た人は、否応なく秋の深まりを感じることだろう。これこそが、一撃で旬を表わす装いだ。

試しに、羽織の竪衿を作ってみた。大きく模様が飛んでいる小紋だけに、どこにどの柄を出して誂えるか決めることは、なかなか難しい。上の画像では、竪衿に大きな赤い楓葉を使っているが、これはあくまでも一例で、いくらでも別の考え方が出来る。どのような模様配置にするか、呉服屋のセンスが問われる品物で、それが誂えの成否を決めてしまう。飛び柄小紋は、最も悩ましい仕立仕事になるが、キモノでなく羽織となると、なお難しくなる。これは、どのような羽織姿にしたいのか、誂えるお客様の希望を聞いた上で、呉服屋と和裁士が綿密に相談して、鋏を入れなければならない。

地色の少し淡い紫色は、秋の野に咲く小菊・紫苑(しおん)の花色に近い。楓葉のあしらいは、赤、深緑、芥子の三色で、大きさは様々。上の画像でも判るように、所々に染疋田を使って葉姿にアクセントを付けている。楓だけの意匠だが、単調にはなっていない。けれども、季節感は明らかに前に出ている。

(合わせたキモノ トンボ絣泥大島・伊集院リキ商店)

秋らしく、赤とんぼに似せた方数小絣・泥大島のキモノを合わせてみた。どう考えても、着姿の主役は大胆な羽織になるので、キモノの柄行きは目立ないモノの方が良さそう。紬で考えれば、大きな絣柄よりも、無地や小さな絣、細い縞柄などが向く。もちろん小紋を合わせても良いが、より街着的に使うのならば、中には織物を着たいところ。

深い泥黒の中に、ぼんやりと浮かぶトンボ絣。実はこの柄のモチーフは椿らしいのだが、私にはトンボにしか見えない。この大島の色も模様も、秋を感じさせるもので、そこに楓の羽織が加われば、それこそ旬に寄り添う装いとなる。昨今では夏が長くなり、秋は急に訪れて、すぐに遠のく。本州の平地では、今が紅葉の盛り。短い秋の彩を着姿に映すには、絶好の組み合わせとなるだろうか。

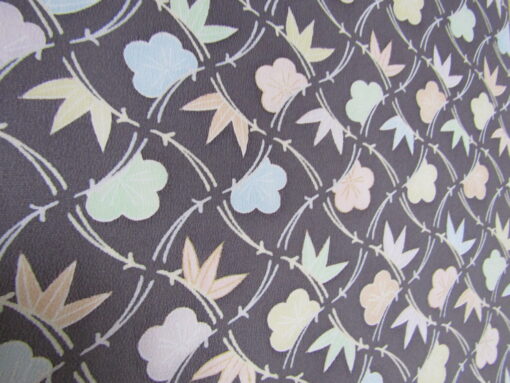

(ちりめん地 媚茶色 変わり松竹梅文様 総柄小紋・千切屋)

こちらは楓小紋とは対照的な、反幅一杯に模様が重なる総柄小紋。楓小紋は羽織目的の品物だが、こちらは模様の表情からしても、キモノに誂えても良さそう。意匠は同じパターンの羅列だが、図案にある程度の大きさがあるので、無地っぽくはならず、いかにも小紋らしい小紋と言える。最近は、こうした総模様の小紋が少なくなったので、面白い意匠を見かけると、つい仕入れたくなる。

図案のモチーフは、松竹梅。竹(笹)と梅は、淡いパステル色の花弁で判りやすいが、松は葉が模様の区切りになっているので、それと気付き難い。松竹梅文は代表的な吉祥文で、フォーマルモノの意匠にもよく使われるが、こんな「変わり松竹梅」なら、全然堅苦しくない。むしろ斬新で面白く、作り手の豊かなデザイン性を感じさせ、遊び心が必要な小紋に相応しい意匠と言えよう。

こちらも、竪衿を作って羽織に見せかけてみた。この小紋は総柄なので、羽織でもキモノにしても、模様位置をどうするかで悩まなくて済む。竹と梅を中に収めた菱形松葉は、少しよろけてあしらわれているが、上前と衽、あるいは肩と袖などでは、この松葉ラインを揃えて仕立をすると、模様に統一感が出て来て恰好が良くなる。それでも誂えの難しさは、飛び柄楓小紋に比べればどうと言うことは無い。

楓小紋がほぼフラットな一越なら、松竹梅小紋は少しシボが目立つちりめん地を使う。こうした生地で誂えた羽織は、重みで自然に下に垂れるような感じに仕上がる。そのぽってりとした生地感は、着姿に柔らかみを生む。地色の媚茶(こびちゃ)色は、昆布茶色が転用したもの。この地色は昆布の茶色より薄く、あまり暗くなっていないので、竹や梅に挿されている淡い色が、優しい表情となって浮かび上がっている。

(合わせたキモノ 白茶色 七宝文様 飛び柄小紋・千切屋)

洒落た羽織の松竹梅文を生かすために、大人しい白茶色の七宝小紋を選んでみた。羽織柄が密な模様なので、キモノは無地っぽい方が着姿のバランスが良くなる。こちらは羽織の生地や模様に柔らかみを感じるので、下のキモノにも「柔らかモノ=小紋」を使い、ほんの少しだけ「よそ行き感」を出してみた。

松竹梅も七宝も、吉祥的な文様のモチーフとして頻繁に使われるもの。これを小紋という気軽なカジュアル着の意匠とするには、そこに仰々しさを感じさせない「デザイン」が必要になる。この小紋キモノと小紋羽織の合わせには、文様の硬さは感じられず、軽やかなカジュアル感が漂っている。ただお目出度い雰囲気は残っているので、お正月のお出かけや気の置けない新年の集まりなどが、タイムリーな装いの場となりそうだ。

今日は、秋から冬にかけてカジュアルの場面で楽しめる「小紋羽織」を使って、各々に相応しい装いを考えてみた。夏が長引いている昨今、羽織を装う季節がどんどん後ずさりし、着用期間も短くなっている。だが羽織というアイテムそのものが、すでに旬を持ち、重ねてその色や意匠に季節感や特別感が出せれば、それこそ個性的な装いとなる。

皆様にはぜひ、こんな羽織姿で、街行く人に季節の深まりを、そして新たな年の始まりを感じさせて頂きたいと思う。今回は秋から冬に装う羽織をご紹介したが、いずれどこかの機会で「春向き羽織コーディネート」を試してみたい。最後に、今日ご紹介した二点の羽織小紋の合わせを、もう一度ご覧頂こう。

物書きをするという行為では、いかに物事を正しく、かつ分かりやすく伝えるかということが、最も大切になります。話したいことがあっても、読み手にその情報がすんなりと入らなければ、ハナから読んでもらうことが出来ず、結局書いている意味がなくなってしまいます。

けれども「わかりやすく書く」と言うのは、書き手に書く力が無くてはならず、それは並大抵のことではありません。そんな時に頼りになるのが、AIの力です。コンピューターの発展で生まれた新たな人工知能は、どんな質問にも簡潔に答えてくれます。だからついと、AIの仰せの通りに稿を書き進めたくなるのですが、この模範解答をそのまま写すのであれば、それこそ個々が情報発信をする意味が無くなります。そしてそもそもAIの答えは、どのような過程を踏まえて出されているのか、その出処が判然としません。

根拠を正せない答えなど、答にはならない。つまり、過程を踏まえずに出された解答を、鵜呑みにすることは出来ないということです。自分のブログですから、自分で物事を調べ上げ、自分の言葉で伝える。そうでなければ、伝えたい気持ちが読み手に伝わるはずもありません。そして、自分の能力が足りていないのだから、時には間違ったことを話す時もあるし、いくら調べても判らないことも出てきます。そんな時には、素直に過ちを認め、判らなかったと正直に話すことが大切です。

書いているのが生身の人間ですから、失敗は仕方がありません。けれども人間が書くから、時には面白い記事になり、リアルな情報として読者の心に響くことがあるのです。AIなんて、くそくらえと思わなければ、毎回こんな長々しい文章など書けはしません。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。