紋織帯の研究 唐織編 手織か機械織かを見極める

全国に792ある市の中で、最も人口が少ないのが、北海道の歌志内市。その数、僅か2500人で、最も人口が多い村・沖縄県読谷村4万1千人の16%でしかない。しかも、65歳以上の高齢者が半数以上を占める限界自治体であることから、市は常に厳しい財政運営を強いられている。北海道の中央部・空知地方には、夕張を始めとして、石炭採掘で栄えた「産炭都市」が幾つも数えられるが、何れも炭鉱の閉山以降は、急速な人口減少に見舞われている。

そんな歌志内市の中心部に広がる「歌志内公園」の一角に、有名な詩碑が建てられている。それは、「山林に自由存す」で始まる国木田独歩の詩。1895(明治28)年、北海道へ新天地を求めるため渡道した独歩は、歌志内に近い空知川の川辺を歩いている。後に著名な随筆「武蔵野」で、東京の郊外に広がる里山の雑木林を描写して一世を風靡したこの作家は、それより前に、北の大自然に憧れ、そこに自身の自由をも求めていたのである。

独歩は、詩人や随筆家として知られていたが、海軍の従軍記者であったことからジャーナリストとしての一面を持つ。そしてそれは後に、数々の雑誌を発刊して、編集者としての並々ならぬ才覚を発揮することに繋がる。最初は、日露戦争のグラフ誌・戦時画報や社会騒擾画報など、社会的な硬派雑誌が主だったが、日清戦争終結後には、少年少女雑誌や娯楽雑誌を手掛けるようになる。

その一つが、1905(明治38)年に創刊された婦人向け雑誌・婦人画報である。この雑誌は、日本初の女性向け生活情報誌であり、記事の中では、様々な女性のライフスタイルも取り上げて、この当時の女性の意識向上に大きな役割を果たした。婦人画報は、現在もなお刊行され続け、今年で創刊120年を迎えた。最も良く知られたキモノ雑誌・美しいキモノも、同じ婦人画報社(現在はハースト婦人画報社)から刊行されており、創刊は1953(昭和28)年である。

明治女性の衣・食・住に関わる記事が掲載された婦人画報には、当時流行していた服飾・キモノや帯に関わる記載も数多く散見される。例えば、日露戦争の勝利により資本主義的傾向が高まり、百貨店の主導により、模様も色彩も派手なモノが流行したこと。戦争が終わった明治38年には、三越が売り出した華美で大胆な「元禄模様」が「戦勝気分に乗って大流行した」と伝えられている。

さらに、翌年・明治39年2月号の婦人画報には、当時の帯生地に関する記載があり、「昔時から廃れないのは、繻珍・厚板・緞子・綾錦・唐織・繻子・博多・綴錦だが、貴婦人令嬢用として、最も流行する帯地は、繻珍・唐織・琥珀・厚板・博多の五種」などとある。これは、この時代どのような帯生地が主に用いられていたのか、それを知ることの出来る貴重な資料と言えよう。

さてまた前置きが長くなったが、帯の幅は、江戸・寛政年間から徐々に広くなり、それに伴って帯生地の種類も加飾方法も多様化した。これが明治になり洋装化が進んだこともあって、帯質にも少しずつ変化が生まれる。しかしそこには、前述した家庭画報の記事にもあるように、流行に偏らない帯が存在していた。

この帯の普遍性というものは、120年が経過した現在でも変わることは無い。そこでスタンダードな帯とは如何なるものかを、これから時々、この稿の中でご紹介していこうと思う。今日はまず、最も華麗な紋織物として能衣装や礼装帯に用いられている「唐織」を取り上げることにする。織りの特徴と共に、それが手機によるものか、あるいは機械機によるものかの見極め方法も、少しお教えすることにしよう。

(銀地 七宝花菱文様 唐織手機袋帯・おび弘 西陣番号607)

西陣の織物は、大きく分けて二つある。それは、紋織と綴織だ。紋織の中で、緯糸に金銀糸や色糸を用いて模様を表わす絵緯(えぬき)は、錦織や唐織、繻珍織などに使われ、綾織や紋羽二重、綸子などは、織組織の変化で模様を表現する。一方の綴織は、経糸の下に図案を置き、その図案通りに杼で緯糸を通し、さらに文様部分には小さい杼や爪先を使って、色糸を部分的に織り込んでいく。

紋織も綴織も、文様を織り出すことに違いはないが、紋織は模様の設計図・紋紙を機械的に操作することで経糸が上下に動き、動いて空間の出来たところに緯糸を通して、文様を織り出す。綴織の文様は緯糸だけで表現するので、紋織のように織幅全体に文様が織り出されることは無いが、表裏に同じ文様が表れることが大きな特徴になる。複雑な紋織に対し、綴織は原始的な織技法と言えよう。

古くは、中国から輸入された綾織物や紋織物は、総じて「唐織」と呼ばれており、その技術を踏まえて日本国内で織られた錦や金襴、綾織、綸子、緞子類にも、この名前が被せられていた。中国渡来の織物と言う意味で用いられた唐織は、室町中期以降には、一定の技法を使って織りなした品物について、この名前を付けるようになった。

これが、刺繍を施したように模様が浮き立って見える、華麗で豪華な表情の織物・唐織である。発端は、室町後期に中国・明から伝わった緯錦の技法で、これを西陣の職人が取り入れたことにより、優美な唐織が生まれた。ちなみに、この織りが始まったのは天正年間(1573~1591)と言われているが、その雅やかな織姿は瞬く間に上流階級の目に留まり、早速将軍家や武家の重要な儀式装束に取り入れられた。

唐織の地に使うのは、経糸が緯糸二越に浮き、一越は沈みながら斜文を作る「三枚綾」で、これに絵緯と呼ぶ緯糸を一本ずつ丹念に織り込んでいく。この絵緯糸が浮き上がって、刺繍のような表情の模様が帯の上に表れる。絵緯は、図案に応じて必要な色糸を縫い取るように織り込むので、杼の数は文様の色数だけ必要になる。

この杼を、文様に応じて一つ一つ経糸に潜らせ、地緯に通して初めて一越織り進んだことになる。この場合、絵緯糸を帯幅いっぱいに通さず、文様の部分だけに二本の地緯糸を間に置いて、往復させる。この技法を考える時、唐織は使う色数が多いほど手間が掛かると言えるが、裏を返せば、手間を惜しまないことで多彩で華やかな織物が生まれるとも言えよう。そして模様は、撚りのない絵緯糸が浮き上がることで、まるで刺繍をしたような表情となる。

それでは、室町期から脈々と受け継がれている唐織技法は、どんな姿となって現代の帯に表れているのか。これから具体的に品物で見ていくことにしよう。

七宝の連続文の中に、二種類の花菱図案を入れ込んだ意匠。七宝は金銀糸で花菱は色糸を使用している。淡い色だけを使い、ふんわりとした印象を持たせている。控えめではあるが、唐織の優しい華やかさが帯面から伺える。帯生地は薄手だがしっかりしており、鮮やかに模様を浮かせている。

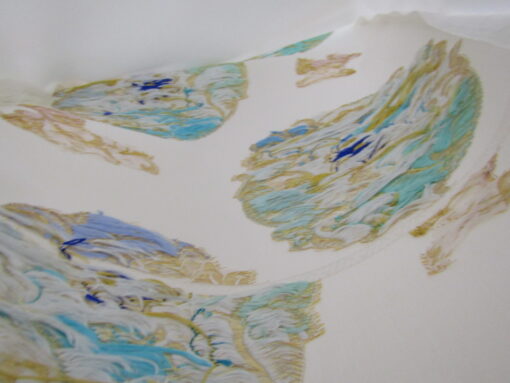

菊菱図案を拡大すると、模様を織りなす絵緯糸が帯地からしっかりと浮き上がり、立体的な表情を見せている。また傍目では細い線に見える七宝の輪郭も、近接してみると表面から浮いていることが判る。

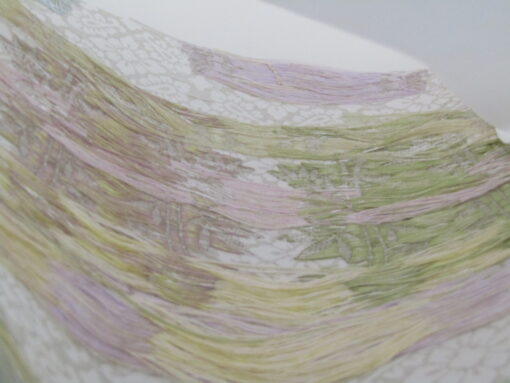

模様を帯の裏から覗いてみると、縫い取られた絵緯糸は模様の全幅に渡らずに、各々の模様のところで止まっている。そして折り返されたところは、きちんと糸を止めて始末してある。このように、模様の部分だけに糸が入っている唐織帯は、どうしても人の手を使って仕事をしなければ、このような姿にはならない。必要なところにだけ絵緯糸を通しているので、決して帯が重くならず、刺繍のような華やかさを持ちながらも、しなやかで締め心地の良い風合いとなる。

唐織袋帯の場合、袋の裏から織姿を覗いて糸の渡り方を確認すると、手で織った帯なのか、力織機によるものか判別できる。上の帯のように、糸が止まっているものは手機で、糸が帯の織り幅いっぱいに渡っているのは、機械によって製織されたものである。

機械機による唐織帯は、一定程度の数を製織することが前提になっており、人の手間が掛からない分だけ、価格も安い。これに比較すると手機の唐織帯はコストが掛かり、当然値段も高い。けれども最初に述べたように、手機では使う杼の数を制限されないため、色数豊富な豪華な模様を織りなすことが可能で、意匠も個性的な凝った図案を使うことが出来る。現在、手機唐織の製織数は、機械製織のそれと比べて十分の一以下と考えられ、もはや希少品と呼べる存在になりつつある。

(白地 唐草唐花の丸 唐織手機袋帯・鈴木 西陣番号1237)

最初の有職七宝文は、ややフォーマル感の強い姿で織り上がっているが、この唐花唐草の丸文は、いかにも正倉院的図案で、堅苦しさを消した動きのある図案になっている。配色はほぼ青系だけを使い、同系色の濃淡で模様にアクセントを付ける。模様の立体感と巧みな色使いにより、華やかさと爽やかさを併せ持つ帯姿に仕上がっている。

模様を拡大すると、絵緯糸の浮き加減が良く判る。糸は図案に寄り添うようにして、ふんわりと地から浮き上がっている。唐織帯の場合には、このような織姿にするために、絵緯糸に太くて光沢のある糸を使うことがよくある。この糸は「だるま糸」と呼ばれており、滋賀県北部の長浜市や木之本町(江州地方)に限って生産されているもの。通常の生糸よりも太いこの糸が、唐織帯の模様姿に、特別な輝きと立体感を生み出す。

最初の七宝帯同様に裏から覗いてみると、この帯の絵緯糸も各々の模様だけに止まっており、全体に渡らず、帯の裏がすっきりとしている。これも手機によるものと、確信出来る。模様を織りなす絵緯糸にも太糸を使う工夫があるが、地を形成する地緯糸にも、少し工夫が施されている。それは湿り気を持たせた糸で織っていること。濡れ糸で織ると生地がよく締り、しっとりとした風合いになる。これは唐織に限らず、特に絽や紗などの夏帯では、基本的に濡らした糸を使って織り進められている。

(白地 四季花の丸文様 唐織手機丈二帯・奥田織物 西陣番号359)

丈二帯とは、帯の長さが1丈2尺(約4m55cm)あることに由来する。以前は、この帯に裏を張って幅を7寸にして仕上げ、七歳用の祝帯として使っていた。この帯は、従来の丈二帯よりも1寸5分ほど丈長で、舞妓さんのだらり帯として使えるもの。だらり帯は、その名前の通り後ろでだらりと垂らした帯姿になるため、どうしても長い帯丈が必要になる。こうした上質な丈二帯は、需要の減少によって市場からは姿を消しつつあり、この帯を製織した奥田織物も、先ごろ機を止めてしまった。

菊の丸、桜の丸、楓の丸と日本の季節を彩る代表的な花を、円形に図案化した「四季花の丸」は配色も鮮やか。ふっくらと織り上がった唐織の模様姿で、女の子の装い姿はより愛らしさが増す。そしてボリュームのある花の姿は、着姿に華やかさをもたらす。

裏を張っていないので、ひっくり返すと糸の渡り方が目に入る。模様の色は、赤・黄・緑・鶸・紫の五色と少ないが、糸の渡りが模様に止まり、手機であることが判る。手機で織られている唐織帯の図案は、地空きの部分があり、模様に動きのある意匠が多い。つまりそれは、単調に模様を繰り返すだけの図案ではないということだ。

おそらく、一定のパターンを繰り返す総柄的な模様であれば、織る度にいちいち絵緯糸を始末せずに、模様に無いところでは、そのまま糸を通しっぱなしにしておいた方が、面倒がない。絵緯糸は表では模様の役割を果たすが、模様がない部分になると渡り糸になってしまう。だから、ワンパターンの模様は、機械機で織る方が効率的で、これを手機で行うとなれば、膨大な手間が掛かり、相当な価格になってしまう。つまり唐織では、あしわれている模様によって、手機か機械機なのか、ある程度類推出来ることになる。無論、精緻で密な図案を手機で織ることもあり得るが、それは例外的なこと。おそらく、能衣装など一部の高価な織物に限られると思う。

と、ここまで書いたところで、この地の表面に規則的な花菱文様が浮き上がっていることに気づいた。このように、地文様の上に色糸を使った浮織の文様が重なっている織物は、確か二陪(ふたえ)織物と呼ぶはず。とすれば、単純に「唐織」と仕訳けて良いのか否か、わからなくなってしまった。通常の唐織帯の地には、地紋が入らないのが常なのだが、とは言え、模様のあしらい方は、縫い取り織の技法を踏襲しているので、唐織には違いない。二陪織物なのか、唐織なのか、どうもはっきりしない。

二陪織物の定義は、地紋のある綾織の上に、別の糸で違う文様を織り出したもの。古くは平安貴族の装束として、袍や狩衣、唐衣、袿などに用いられた。鎌倉・鶴岡八幡宮に所蔵されている「鳳凰文袿」は、白地の小葵地文の上に、色糸でふんわりと鳳凰の姿が浮き上がっている。これが典型的な二陪織物だが、これは絵緯を浮かせて文様を表現したものではなく、地を組織する経または緯糸の一部を浮かせて模様を出したもの。こうした織技法は、「地上げ(じあげ)」と呼んで浮織と区別されているが、二陪織物の技法は、その歴史的な経緯から、有職文様をあしらう時に使われることが多い。ここまで書き散らしてしまって申し訳ないが、この帯の織技法については、答が出せなかった。何年呉服屋を営んでいても、判らないことにぶつかる。全く厄介で難しい商売である。

(白地 桐竹鳳凰文様 機械機唐織袋帯・山口美術織物 西陣番号176)

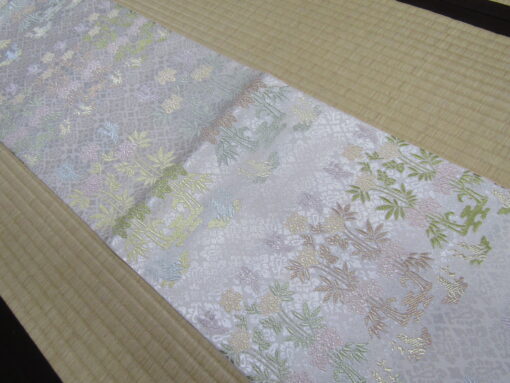

最後に、参考までに機械で織った唐織帯をご紹介しておこう。文様は天皇の御袍にあしらわれている高貴な桐竹鳳凰文。白い地の上に、淡いパステル色の浮柄が表れている。なお製織した山口美術織物は、紫紘の創業者・山口伊太郎氏の弟、山口安次郎氏が創業した山口織物(西陣番号79)とは別の織屋。安次郎氏の山口織物は、主に能衣装を製織していた高級唐織メーカーだったが、現在は機を止めてしまっている。

この帯模様を見ると、同じパターンを繰り返していて、横に並ぶ図案の色も同じ色になっている。上の画像を見れば、鳳凰の水色、桐の薄ピンク、竹の黄色が同色同位置で連なっていることが見て取れる。こうなると模様を表現する絵緯糸は、模様ごとに括らずに、帯の端まで渡しっぱなしにする方が、簡単に織り上がる。まさに、機械機に真向きな文様であり、その上桐竹鳳凰文という良く知られた高貴な図案であることから、手掛ける織屋としては、求めやすい価格で提供できる機械織を普通に選択するはずだ。

袋帯の中を覗くと、各々の糸が模様を通り越して、帯の端まで渡っていることが見て取れる。手機の唐織とは、明らかに裏の糸姿が違うことが判ると思う。手機と機械機では、価格に雲泥の差があるので、唐織をお求めの際には、ぜひ帯の中を確認して頂きたい。但し、機械織の唐織帯が駄目な品物と決めつけている訳ではない。この機械織の桐竹鳳凰文帯も、十分軽くてしなやかな風合いに仕上がっている。飽きの来ないスタンダードな文様で、色合いも上品なことから、十分に使い勝手の良い帯であり、価格も手機とは比較にならないほど廉価になっている。

唐織は、その織姿が豪華なことから、上流階級の衣裳や能の舞台装束、また大名の打掛などに用いられてきた。その伝統は今も受け継がれ、帯類はもちろん、能の女役の上着や几帳、打掛、相撲の行司装束などに、華麗で美しい模様姿を見ることが出来る。

是非皆様には、この麗しい織物を一度手に取ってご覧頂きたい。その際には、帯裏の糸の通り方も忘れずに見て欲しい。今後また機会を見ながら、他の紋織帯の織姿や織仕事の内容をご紹介することにしよう。

国木田独歩は、北海道で新たな生活を始めようと考え、開墾する土地を探すために、空知へやってきました。その時の顛末は、「空知川の岸辺」という短編の中に描かれていますが、それは、「理想の大地を探す旅」でもありました。では何故に、北海道へ。その時独歩には、新しく生きる場所を探さなくてはならない事情があったのです。

当時独歩には、信子という恋人がいたのですが、彼女は両親から酷く交際を咎められ、挙句には母親から監禁されてしまう始末。そんな事情なので、独歩が信子と結婚するためには、これまでの生活場所を捨てるより他に方法が無かったのです。結局は、空知の原野を開拓することは無く、その後、信子が実家から勘当されたことで、ゴールに辿り着くことが出来たのですが、僅か半年後に信子が家を出て行き、結婚生活は破綻。独歩は途方に暮れることになるのです。もしも、そのまま空知の開拓に突き進んでいたとしても、病弱な彼の体は厳しい労働に耐えようもなく、彼女との生活は長くは続かなかったように思います。

北海道という場所には、人を惹きつけてやまない、そして人に何かを始めさせようとする、不思議な開拓スピリッツが宿っています。私も若い頃、この土地で生きることを夢見ていた時期がありました。もしそのまま歩みを進めていたなら、今の仕事に就くことは絶対に無く、おそらく結婚も出来なかったでしょう。きっと、マトモな人生は歩めなかったに違いありません。でも、それで良かったのかどうかは、未だに分かりません。 今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。