8月のコーディネート 明石縮で、夏の延長戦を凌ぐ

ひと昔前までは、お盆が終わると朝夕は涼風立って、少しは凌ぎやすくなったもの。けれども、ここ数年はまったくそんな気配がなく、暦の上の立秋などどこ吹く風。甲府では今夏、過去最高を更新した昨年の猛暑日数・43日をすでに上回っている。本来なら今頃は晩夏のはずだが、ずっと盛夏のままで、暑さが引く気配は全く見えない。

出来ればクーラーの効く場所で、一日中じっとしていたいものだが、働いていればそんな訳にも行かず、どこかで外へ出ていく必要が生じる。数分歩けば汗が噴き出す酷い暑さの中で、どうしても欠かせないのがハンカチやタオル。これを忘れると、本当に困る。最近では、「弁当忘れても、タオル忘れるな」の毎日である。

ハンカチの標準サイズは縦横25cmの正方形だが、近ごろはもう少し大きめの縦横35cmハンドタオルや、縦35cm・横80cmのフェイスタオルを持ち歩く人も増えた。暑くなればなるほど汗をかき、その分使うタオルの寸法も大きくなる。大きすぎれば持ち歩きに不便だが、滝のように流れる大量の汗に対処するためには、どうにも仕方がない。

今や、夏の日常に欠かせないハンカチやタオルだが、こうした「拭いモノ」を持つ習慣は江戸時代から。木綿が普及したことが契機となり、庶民は手拭を持つようになった。当時の標準サイズは、縦が1尺(約37cm)で横が3尺1寸(約117cm)とかなり横長で、時として4尺(150cm)や5尺(225cm)と、今のバスタオルやタオルケット並みの大きさのものも使っていた。

江戸の手拭には、現代と同じく汗拭きや入浴時の体拭きとして使う以外に、いわゆる「被りモノ」としての役割もあった。手拭を頭に乗せて頭巾にする「置手拭」は、帽子を被ることと同じお洒落な習慣であり、白い布を被ることは、日除けや雨除けのような実用目的以外に、魔除けや他人への気遣いの意味もあった。今は日除けといえば傘の出番になるが、当時は手拭を被ることが一般的だった。

さて、手拭も日傘も手放せない現代の酷暑は、まだ当分終わりそうもない。おそらく来月のお彼岸を越えて、10月の体育の日辺りまでは夏の気配が残りそう。そこで今日は、そんな「夏の延長戦」に備えて、風通し抜群の縮を使ったコーディネートを考えてみる。但しこれから秋に向かうので、素材は盛夏用の麻ではなく絹。装う人も装い姿を見る人も、どこかに秋の気配が感じられるような「夏の装い」にしてみたいと思う。

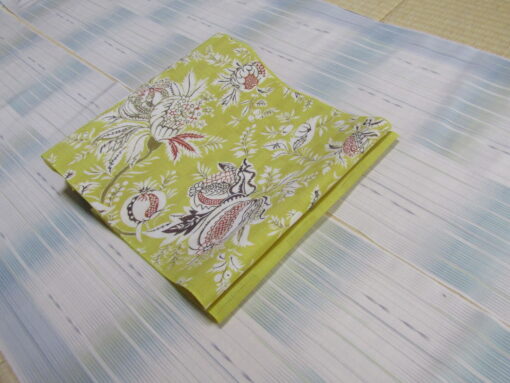

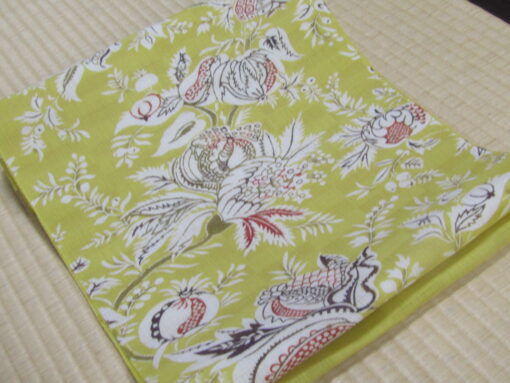

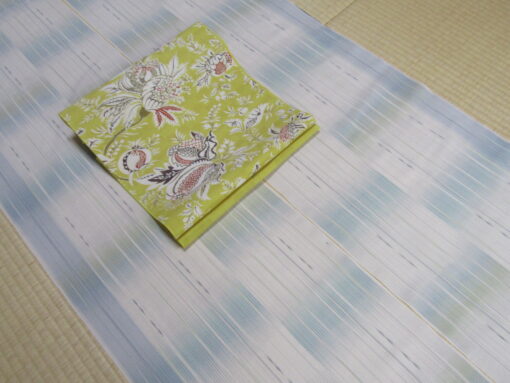

(白地 よろけ縞市松絣・明石縮 刈安色 柘榴模様・型絵麻名古屋帯)

一般的に「縮(ちぢみ)」とは、布全体に細かな皺(シボ)を持つ織物を指すが、この凹凸は緯糸に強く撚りをかけた強撚糸を使い、織り上がった後で加工することにより生まれる。使う素材には麻・木綿・絹があり、各々の代表的な品物は、小千谷縮(麻)であり、阿波しじら織(木綿)であり、縮緬(絹)生地であった。この中で最も古くから製織されていたのが、越後縮と呼ばれていた小千谷縮である。

そもそも小千谷縮は、それまで製織されていた越後上布の改良型とも呼べるもので、緯糸に撚糸を使い、製織後の仕上げ工程で布に皺を出していた。素材は、越後布と同様に麻である。この小千谷縮の開発に一役買ったのが、当時すでに製織されていた明石織だった。この織物は、その名前の通り兵庫県・明石で製織されていた絹織物で、織組織は経糸に生糸、緯糸に強撚糸を使った片皺の平織。この経緯糸の構成を、小千谷縮に応用したのである。播州から越後へとこの技術を伝えたのが、明石出身の浪士・堀次郎将俊(後の明石次郎)。没後は、小千谷市内の極楽寺に葬られたが、境内には「明石堂」と名付けられた祠が建てられ、今も小千谷縮の祖として市民に偲ばれている。

小千谷縮に応用された明石織は、後年京都の西陣に技術が移ったが、1890年代(明治20年頃)に、新潟・柏崎の越後縮問屋の商人が西陣から明石の見本裂を入手し、これを十日町の機屋・佐藤善次郎に示したことを契機に、十日町での明石織の歴史が幕を開けることになった。

十日町で研究された明石織は、経糸に生糸を精練してセリシンを除いた・練糸(ねりいと)を使い、緯糸には生糸を使用。もちろんこの緯糸には、強い撚りをかけたものを使うが、右撚りと左撚りの糸を交互に打ち込んだことで、それまでの片皺に代わり、均一で細かい凹凸が生地に生まれる「両皺」の織物が生まれた。これが、江戸の文政年間(1820年頃)に、経糸に生糸・緯糸に苧麻糸を用いた夏用の薄モノ・透綾(すきや)織に似ていることから、当時十日町製織の明石は、透綾縮緬と名付けられていた。

当初は「濡れると縮む」ことが懸念された十日町明石だが、防水加工が発明されたこと等により、欠点を克復。その結果、両皺によって生まれたサラリとした肌離れの良い風合い、流れるように涼やかな模様の表情、そして絹織物が放つ高級な光沢と、「蝉の羽」に例えられる軽やかさが複合し、夏を代表する織物となった。なお十日町明石縮の伝統工芸品指定は、1982(昭和57)年11月である。では、抜群の着心地を誇る明石縮を使い、長く続く夏でも、思わず装いたくなるような涼し姿を演出してみよう。

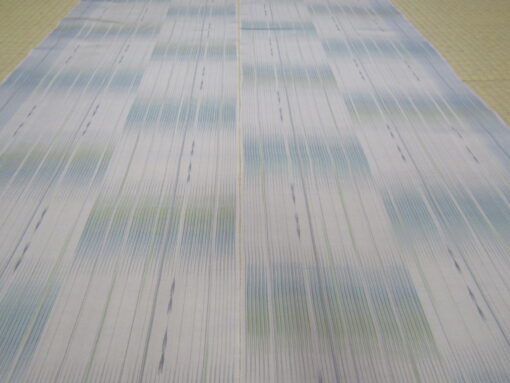

(白地 筬波よろけ縞市松取り 十日町明石縮・吉澤織物)

明石縮の一般的な図案は、矢絣に段暈し、そしてこの品物のような市松割付など。その模様は画像からも判るように、経絣だけで表現されている。この品物に関しては、白とグレー、青磁色、若草色を使っているが、絣色のグラデーションの美しさが際立っている。これは染めた糸を機に取り付ける際、少しずつずらすことで生まれた色の暈し。

反物の中で経絣の暈しが、短い巾と長い巾に分けて付けられ、それがおよそ3:7の割合になっている。しかも模様位置が互い違いになっているので、誂えると全体の姿が市松模様で統一される。こうした模様配置は、紬やお召などで度々使われている。

絣を拡大してみると、その縞の筋が真っ直ぐではなく、左右に少しよろけている。こうした模様姿は、機の筬の形に変化を付けることで、経糸の動作が波のような動きとなることで生まれる。なお筬とは、経糸を所定の密度に配列し、杼の口を通した緯糸を織前に押し付ける道具のこと。経糸が上下に開き、出来た杼の道に緯糸を通した時、経と緯の糸が正しい位置で交差して織組織が形成するよう緯糸を前に打ち付ける。これを筬打ちと言う。

この織り方を「筬波織(おさなみおり)」と呼ぶが、手織りの紬やお召では、生地全体や模様の一部で使われるものがある。この明石縮では、スタンダードな技法として頻繁に品物の中で採用されている。

伝統工芸品マークが付いているので、この品物は、指定された技術・告示をきちんと踏襲していると認められている。当然のことだが、明石縮の中で最も特徴的なのが、「縮(ちぢみ)」の基となる皺。なので、これを形作るための緯糸に関する決まりが、しっかりと告示の中でも定義されている。

肌離れが良く軽やかな明石の風合い、その最大の要因は緯糸にある。皺を生み出すためには、強い撚りを掛ける必要があるが、その撚り方がきちんと決められている。しかも緯糸に使う生糸は、大正期の14デニールに対して、現在は27デニールとほぼ倍の細さの糸を使用している。なお「デニール」とは、JIS・日本産業規格に基づいた糸の太さを表わす単位。絹糸では、長さ450m・重量0.05gの糸の太さが1デニールとなる。この一定の重さに対して、どれくらいの糸の長さになるかで糸の太さを表わす方式を「恒重式番手」と呼ぶが、これに当てはめると、デニールの数字が大きくなるほどに糸が細くなることになる。この糸の細さそのものも、しなやかな風合いを呼び込む一つの要因なのである。

そして問題の「撚り方」であるが、これも規定で「ハ丁式撚糸機」を使うことが義務付けられている。これは、水を掛けながら糸に撚りを作る機械で、水分を含ませることにより、撚りが固定される。この機械を使い、1mあたり4000回転もの撚りを掛けて、細い糸をなお細くさせている。こうして生産された糸を「明石緯(あかしぬき)」と呼ぶ。そしてこの強撚糸・明石緯を使って織り上げた反物を湯に浸し、手で満遍なく揉む「湯もみ」工程を経ることで、生地表面に細かな皺が生まれる。これこそが、明石縮の爽やかな着心地を生み出す礎となっている。

誂える時は、互い違いによろけ絣が入り、この画像のような市松模様を形成するはず。ここまでは、明石縮を構成する糸に関して長々と説明をしたので、あまり面白味の無い稿になっているように思う。ただ、この夏織物の心地良さがどこから来ているかを、ぜひ皆様に知って頂きたいことから、こうした小難しい内容になってしまった。何卒お許し頂きたい。では、装う人も装いを見る人も、涼やかな心持にさせてくれる明石縮には、どのような帯を合わせて、なおその姿を強調させるか。試すことにしたい。

(刈安色 柘榴模様 型絵麻九寸帯・竺仙)

小千谷縮や絹紅梅・綿紅梅、あるいは綿絽や綿紬浴衣に合わせる帯として、定番になっている竺仙の型絵帯。麻や綿素材の品物を「夏キモノ」として装う時には、こうした明るい色の染帯が重宝する。夏のカジュアル帯は、博多の紗献上に代表されるように、幾何学系図案の品物が多い。なので装いに変化を付ける時には、植物図案や更紗模様をモチーフにした帯を使うと、華やかさや可愛さが演出出来る。

この帯の地色・刈安色は、黄色の中でも澄んだ明度の高い色合いで、どんなキモノの地色にもうまく対応し、着姿のポイントを作る。特に白や青系、緑系の地色と相性が良く、夏薄物の爽やかさを印象付ける役割を果たす。

モチーフとする柘榴(ざくろ)は、初夏に朱赤色の花を付け、9~10月にかけて実が熟す。この時の実の色が赤みのある黄色で、それを柘榴色と称する。この帯にあしらわれた実や種子は、かなりデザイン化されており、その葉模様も唐草っぽく描かれていることから、モダンな印象を残す。但しモチーフの旬やその色合いを考えた時、麻生地の品物だが、どことなく秋の気配を感じさせるものになっている。

通し柄なので、お太鼓の柄をある程度自由に変えることが出来る。帯全体に広がる模様だが、挿し色が少なく白場も多いことから、あまりごちゃついた感じにはならない。地の刈安色は派手過ぎず地味過ぎず、明るく模様を浮き立たせている気がする。では、爽やかな明石縮とのコーデを試してみよう。

誂えると単純な市松模様となるキモノを、帯の柘榴で着姿にアクセントを付ける。明石縮らしい涼やかさと軽やかさはそのまま印象に残るが、帯の刈安地色が、どことなく季節の進みを感じさせてくれる。「未だ夏なのに、何となく秋の風情」があるように思われるが、如何だろうか。コーディネートを考える際、キモノと帯どちらかが幾何学図案なら、もう一方に写実的な図案や文様を使うとバランスのとれた装いになるが、今日の組み合わせもその法則が当てはまる。

刈安色は暖色に入るが、柔らかみのある色調。なので、白と青磁を基調とする明石縮の上に乗せても、爽やかな印象は変わらない。だが淡さは残しつつも、しっかりと着姿を引き締める役割を担う。そして柘榴の実にあしらわれた赤茶色が、前姿のポイントになっている。

小物には、少し落ち着いた深緑色を使い、渋めにまとめてみた。ただ使っているのは、帯〆も帯揚げもまだ夏モノ。キモノから帯、さらに小物と合わせる色が段々と濃くなる。それはさながら、季節の進みを反映させた色合わせと言えるかもしれない。 (内記組小田巻夏帯〆・伊賀井上工房 横段暈し絽帯揚げ・加藤萬)

まだまだ終わらない夏を、どのように過ごすか。特にキモノの装いを考えた時、この先何をいつどのように使えば良いのか、大変悩ましい。着心地を考えれば、まだまだ薄物を手放す訳にはいかない。かと言って9月の声を聞けば、どことなく「秋らしさ」を着姿の中に取り入れたくもなる。装う人の心持ちも、夏と秋がせめぎ合っている。

これからのひと月あまりは、その日の天候や温度、湿度によって、かなり体感が変わる。夏と秋の狭間の季節は、その時々で薄物と単衣モノを使い分ければ良く、それは装う人に委ねられる。難しい季節だが、装う品物の範囲が最も広がるこの時期を、迷いながらも存分に楽しんで頂ければと思う。最後に、今日ご紹介した品物を、もう一度ご覧頂こう。

江戸の人々は、手拭を浴衣と同様に、最後の最後まで無駄なく使い倒していました。汗拭きや風呂上りに使ったり、被りモノにするのは当たり前。寸法の長いものは、掛け衿や襷としても利用していました。また下駄の花緒が切れた時には、手拭を切り裂いて急場を凌いだり、傷の手当の際は包帯の代わりにもなったのです。

そして手拭は、宣伝の道具にもなりました。昭和の頃までは、自分の店名や屋号を染め抜いた日本手拭を別誂する店も多く、うちの店にも祖父の代には「オリジナル手拭」がありました。江戸の昔から、役者や力士、さらに芸者衆から三味線のお師匠さんまで、芸事に携わる人たちの多くが、自分の名前や家紋を染め抜いた手拭を誂え、ご贔屓への配りモノにするのが習わしだったのです。

面白いのは、そんな配りモノの手拭を繋ぎ合わせて、浴衣を作っていた人がいたこと。色も模様もバラバラの手拭をパッチワークのように縫い合わせ、仕立ててしまったのです。片袖に店の屋号の印があったり、身頃の上前には芸者の名前が染め抜かれていたりと、何とユニークな浴衣なのでしょう。こんな江戸庶民のバイタリティには、本当に驚かされるばかりです。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。