5月のコーディネート 初夏を彩る蔓花で、単衣を楽しむ

一年の内で、呉服屋の仕事が一番暇なのは夏というのが、従来からの習わしであった。この季節は、成人式や七五三のような通過儀礼が無く、また入学式や卒業式のような節目の行事も無い。そして婚礼は暑い夏を避けて、気候の良い春や秋に行われることが多い。茶道のお茶事・お茶会も、盛夏に開かれることは少ない。

フォーマルモノを装う場は少なく、かといってカジュアルモノも、厳しい暑さの中で着用することは、なかなか勇気が必要。単衣なら何とか大丈夫だが、本格的な夏薄物となるとやはり難しい。ということで夏の呉服屋の用事は、せいぜいお祭りや花火大会で気軽に着られる浴衣くらいと考えるのが普通だろう。しかしながら、専門店として暖簾を下げているのであれば、需要の有無に関わらず、店先で夏を演出する必要がある。私は、装う方が限られる夏の商いにこそ、呉服屋としての力が試されると思っている。

連休が終わって、店内を夏バージョンに衣替えすると、入り口の自動ドアの電源を切って開け放つ。そしてそれまで下げていたウインドの御簾を上げて、中の様子も覗きやすくする。こうしておけば、店の敷居が下がるからだ。消費者にとって、呉服屋は最も店に入り難い業種の一つと言われ、たとえ関心があっても、なかなかドアを開けることが出来ない。そして何かを相談したくても、また品物について尋ねたくても、気軽に声は掛けることが難しい。

夏のカジュアルモノや浴衣類は、気軽に装うことが出来る上、素材も綿や麻、そして絹と様々なモノがあり、その価格もバリエーションに富んでいる。つまり、和装の入り口となるアイテムが揃っていることになる。キモノに関心がない方でも、いかにも涼し気な夏の品物は見るだけでも楽しいと思う。これは、きちんとした呉服屋本来の姿を知って頂く良い機会にもなる。だから暑さが残る10月の半ばまで、ドアは開けておく。そして当然のことだが、店の主は商いを前に出さない。その時に店内でイニシアティブがあるのは、あくまでお客様なので、必要以上に声を掛けることはしない。

そんな私の思いが通じたのかは分からないが、このところ暇なはずの夏が結構忙しい。4月半ばから単衣モノや薄物依頼が始まり、連休が明けると、ポツポツと浴衣を見に来る方もおられる。最近では、小千谷縮や高級浴衣の絹紅梅や綿紅梅などを仕入れる店が少ないせいか、わざわざ遠方からも来て頂ける。私の体感だが、夏薄物や単衣モノへの関心は、以前より高くなっている気がする。

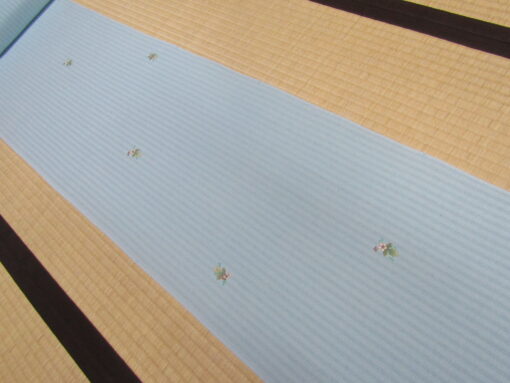

ということで、今月のコーディネートは涼し気な色の小紋と名古屋帯を使って、初夏らしい単衣姿を考えてみたい。選んだ品物から爽やかさを感じ取って頂き、より夏の装いに関心を持って頂けると良いのだが。

(ちりめん水色地 ヘチマ模様・飛び柄小紋 白地 モリス図案・九寸織名古屋帯)

単衣の装いに相応しいモチーフは、何だろうか。植物で考えれば、5月から6月にかけて花の盛りを迎えるものや、初夏をイメージさせるものになるだろう。藤や桐、葵は晩春・5月の代表花で、菖蒲や杜若、沢潟、紫陽花は初夏・6月の代表花。一般的にはこの辺りが、単衣モノを連想させる素材となる。

そして、涼し気な水辺をイメージする意匠も、軽やかな着姿を映すにはお誂え向き。千鳥に流水や柳に燕のような組み合わせは、今の季節を象徴する単衣向きの文様である。温度と湿度が上がり、鬱陶しさを感じるこの時期の装いには、やはり見た目の爽やかさや清涼感を前に出したくなる。

梅雨入りを間近に控える今は、夏の日差しや紫外線を防ぐ準備を始める。対策としては、家の軒先にシェードやタープのような布を取り付けるのだが、今やこんな施しにも「サマーオーニング」などと、洒落た名前が付いている。だがひと昔前にその役割を果たしたのは、水辺に生える葦草で作る「葦簀(よしず)」や、細切り竹で作る「簾(すだれ)」だった。

また今は、植物を建物の外側に這わせることにより、日差しを遮る試みもされている。これが「緑のカーテン」と呼ぶもので、窓際にネットやフェンスを設置し、そこに植物を巻き付かせることで日よけを作る。使われるのは当然、伸びやすくて材料にも巻き付きやすい「蔓性植物」である。

そこで今日は、そんな軒先カーテンの素材となる蔓植物の一つをモチーフにした、珍しい小紋を使ってみた。上手く夏の初めらしい装いに出来たか、ご覧頂くことにしよう。

(変わりちりめん 水色地 ヘチマ模様 飛び柄小紋・千切屋治兵衛)

緑のカーテンに使う蔓性植物で思い浮かぶのが、朝顔とゴーヤー。朝顔は気温の上昇と共に蔓が一気に伸びて、生育もしやすく、その上色とりどりの花が咲き、鑑賞も楽しめる。ニガウリの別名が付くゴーヤーは、頑丈な蔓を持ち乾燥にも強い。また沖縄料理・ゴーヤーチャンプルに代表されるように、その実は食材としても有効利用出来る。

そして、古くから栽培されてきたのがヘチマ。実はタワシやスポンジに使い、樹液はヘチマ水として化粧水や薬品に加工し、糸瓜の名前で食用としても利用されてきたが、最近は、細長い巻きひげを絡ませながら生育する特徴を使い、日よけのカーテンとして栽培されている。種まきは5月の上旬で、気温の上昇と適度な降雨により生育が早まる。

ヘチマは夏までに蔓を伸ばし、花を咲かせて実を付ける。そうした意味では、夏の扉を開ける今の季節が旬と言えるが、どちらかと言えば「実用的」な植物のため、ほとんど目立つことは無かった。なので、こうしてキモノのモチーフとして使われることは、かなり珍しいと言えよう。

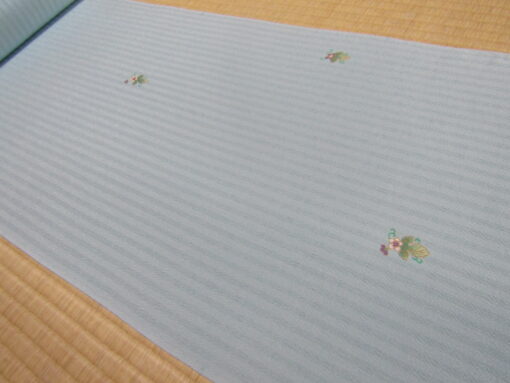

最初の画像と少し地色が違って見えるが、地色は鮮やかな水色。涼やかさを感じさせる色で、ヘチマの持つ季節感を後押ししている。やはり単衣を考える場合には、地色の明るさや爽やかさも、誂え選択のポイントとなる。

この生地はちりめんだが、生地全体に縦の筋が入っている面白いもの。ヘチマ図案そのものは小さく、それほど目立たない。その上に、かなり地を空けてあしらわれているので、これでは遠目から模様が判らず、地の水色だけが前に出てくる。そしてその時には、生地の織筋が浮き上がり、それが着姿のアクセントになるはず。つまりこの小紋は、ヘチマの模様そのものより、地色と生地の柄にポイントが置かれていると思える。

本来のヘチマの花は黄色。そして飛び柄小紋としてあしらわれているため、蔓が伸びる特徴が、ほとんど図案として生かされていない。なのでこの花模様は、ヘチマらしからぬヘチマである。けれども縦横無尽に蔓を伸ばす姿では、なおキモノの意匠として使うのは難しい。だからこうして、挿し色も花姿もアレンジして模様付けしたのであろう。千切屋治兵衛の小紋には、珍しいモチーフをわざわざ選んで使ったり、模様を切り取って面白く図案化したものがあり、他のメーカーとは違う視点で、意匠作りを考えていることが判る。

それでは、清々しい水の色が印象的なヘチマ小紋に、どんな帯を合わせれば、より単衣らしい爽やかな姿を演出出来るのか、考えてみよう。

(白地 ウイリアムモリス図案 メイドオブオナー 織名古屋帯・紫紘)

確か先月の黄色無地コーディネートの時も、紫紘のモリス帯(アイブライト・コゴメ草図案)を選んで使ってみたが、今月もまたモリス帯の登場である。モダンで可愛い印象を与えるモリス図案は、どうもバイク呉服屋のツボに入るようで、ちょっと気になる柄があると思わず仕入れてしまう。このメイドオブオナーもその一つ。

メイドオブオナーとは、元々は王女や王妃の身の回りの世話をする女官を指す。そしてこの女官に採用されるのも、高貴な家に生まれた令嬢。彼女らが王室のしきたりを伝授し、伝統を守ることに一役買っている。ところが最近では、花嫁の介添人という意味を持つ。式を執り行う教会の会堂で、新婦のドレスの裾を整えたり、交わす指輪の準備をするなど、主役の花嫁に寄り添いながら、式での大切な役割を果たしている。こんなメイドオブオナーに選ばれるのは、新婦に最も近しい未婚の友人や親族である。

6月に結婚する花嫁は「ジューンブライド」と呼ばれ、古くからヨーロッパでは、幸せになれると言い伝えられている。なのでこの「メイドオブオナー」は、そんな意味でも、この季節に使うに相応しい模様かも知れない。こじつけになるかもしれないが、それは日本の単衣の装いに向く図案にもなる、という訳だ。

薔薇と思しき蔓を伸ばした植物が、図案の中心に置かれている。モリスデザインの特徴である花と茎を絡ませた構図で、それをリースのように模って帯模様にしている。

周囲を取り巻く花の輪には、デイジー(西洋スミレ)を使う。花の色は、あくまで優しく淡い。このように、白地とパステルの挿し色を組み合わせて図案を構成すると、極めて上品でさわやかな帯姿になる。

この図案はあくまで、紫紘がモリスデザインの特徴を理解した上で、アレンジして作ったもの。その高貴で上品な雰囲気から「メイドオブオナー」と名付けた。それでは、この気品のある帯をヘチマ小紋と合わせるとどうなるのか。互いのモチーフの出自を考えれば異色の組み合わせだが、試すことにしよう。

すっきりした水色の地に、気品のある優しいフラワーリースが鮮やかに映る。ヘチマ図案もかなりアレンジされているため、モリスデザインと合わせても、全く違和感は無い。小紋だが、どちらかと言えば無地に近く、帯模様で装いの印象が変わるキモノ。その分、メイドオブオナーの図案が着姿から引き立つ。

キモノの地色と帯の配色がリンクしており、どちらも同じように爽やかさが前に出る色合い。こうして並べてみると、単衣として装うには、真向きな組み合わせと思える。

前模様には、デイジーの枝葉を二つ置いただけ。極めておとなしい図案だが、そのあっさりした模様付けが、この飛び小紋には似合っている。着姿全体に楚々とした印象を持たせたいのなら、やはり前の模様はあまり強調されるべきではないだろう。

帯〆には、ヘチマの葉とデイジーの葉に挿されている緑色を使い、ふわりとした全体の色を引き締めてみた。必要以上に帯〆を目立たせる必要は無いが、少しアクセントを付けて装いのポイントとすると、結果としてキモノと帯双方を引き立たせることになる。(マラカイトグリーン 細冠組帯〆・龍工房 薄水色 暈し唐草地紋帯揚げ・加藤萬)

今日は、其処らの庭で見かけるヘチマと、英国王室を思わせる蔓花リース・メイドオブオナーという「異色の蔓草合わせ」を試みてみたが、如何だっただろうか。初夏の装いでは、爽快さや涼やかさ、あるいは軽やかさをテーマにして、キモノや帯にあしらわれるモチーフや地色、そして挿し色を考えることになる。季節ごとに「らしさ」を装うことは、とても贅沢なことで、それこそが和装でしか経験できないこと。皆様にもぜひ、自分らしいモチーフを見つけて、単衣の装いを楽しんで頂きたいと思う。

最後に、今日ご紹介した品物を、もう一度どうぞ。

うちの店のある甲府市の中心商店街も、ご多分にもれず、シャッターを下ろした店舗が目につき、閑散とした寂しい雰囲気が漂っています。どこの地方都市もそうですが、郊外の幹線道路沿いにモール型ショッピングセンターや大型ロードサイド店が出来てしまうと、どうしても旧来の商店街は廃れていきます。

けれども、それで個人商店の商いは終わってしまうかと言えば、そうではありません。ここだけにしかない品物や、他では出来ないサービスがあれば、場所は関係なく店は残れると思います。そして商圏を狭い地域に限定せず、日本中どこからでもとすれば、仕事は無限に広がります。ネットで情報発信の出来る良い時代なのですから、それを上手く活用しない手はありません。幸いにして呉服屋の扱う商品には、店の個性を前に出すことが出来る良い品物が沢山あります。

誰も通らなくても、誰も見ていなくとも、店の中にはいつも、その季節らしい雰囲気を漂わせておく。それが出来なくなったら、それこそお終いですから。今日も店のドアを開け放って、どなたかがお見えになるのをお待ちしております。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。