展示会商法を検証する(3) モノを買わせる商い、広く蔓延る

ロスジェネ世代とは、バブル崩壊後の1993(平成5)年~2004(平成16)年辺りに高校や大学を卒業し、就職活動を余儀なくされた人々を指す。この時代、日本経済は一挙に後退局面となり、企業は一斉に新卒採用を控えた。そのため多くの若者は、希望する職に就くどころか、正社員として採用されることもままならなくなる。こんな厳しい「就職氷河期」に対峙してしまったために、本来なら享受できたはずの多くのことを喪失する。「失なわれた世代」と呼ばれているのは、そんな訳だ。

この時代の大学新卒者の就職率は、70%に満たぬ年が続き、2003(平成15)年には、最低の55%にまで落ちてしまう。結果として、現在ロスジェネ世代全体で、400万人もの非正規雇用労働者が存在するが、その人達にもひたひたと老後が迫っている。その多くが国民年金のみの受給となることから、生活困窮者が続出する懸念が示されている。国が負担する生活保護費は、現在の3.5兆から9.2兆に跳ね上がるという試算もあり、今の130兆にも及ぶ社会保障給付費は、この先青天井で膨らむことになる。果たしてこの国は、どこへ行ってしまうのだろうか。

バブル経済の頂点は、1989(平成2)年で、この年末に付けた38915円が株価のピークであり、地価の上昇は、91年の初頭まで続いていた。そして、不動産融資の総量規制直後に始まった、崖を一気に滑り落ちるような凋落ぶりは、周知の通りである。97~98年には、拓銀や長銀、山一證券などが破綻。そして個人向け住宅ローンを扱う住専(住宅金融専門会社)は、地価の暴落に伴って貸金回収不能となり倒産。この焦げ付いた融資の穴埋めには、税金が投入される羽目になる。そして不良債権を抱えた銀行も公的資金を使って助けたために、金融機関の経営モラルは総崩れとなった。

モラルハザードとは、倫理観の欠如とか責任感の低下という意味を持つが、道義や道徳心が疎かにされたという点においては、バブル崩壊以降の呉服屋の商いも同じだった。景気の後退と冠婚葬祭を始めとする儀礼の変化に伴い、キモノ離れが急速に進行する。この需要の減退を何とか食い止め、無理にでも売り上げを作ろうとした商いの場が、展示会だった。

普通需要の後退は、魅力ある品物の提示や、装いの場を広げる努力などで補うのが、真っ当な考え方かと思うが、業界では「いかに、展示会という場所で消費者に品物を購入させるか」という、いわば手管を駆使する商いに、糸口を見出そうとした。このことが、キモノと言う歴史と文化に彩られた品物を、利益を上げるためだけの道具に貶めることになってしまう。展示会のあり方を検証する稿。三回目の今日は、バブル崩壊以降に劣化した呉服屋の商いが、どのように展示会で反映されていたのか、その倫理観を失わせた背景を、改めて振り返る。

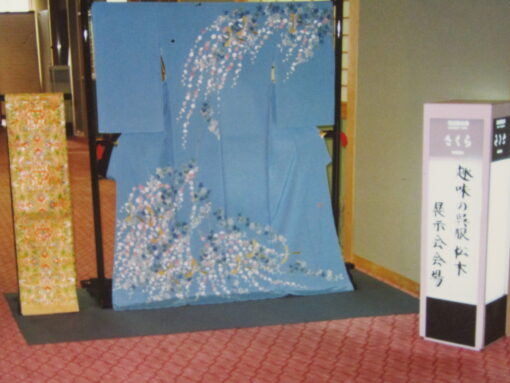

(老舗ホテルの大広間を借りて、盛大に行われていた展示会 1991・平成2年)

呉服業の業態は、ロスジェネ世代が就活に苦しんでいた時期を同じくして、急速に悪化する。バブル末期の1991(平成2)年に1.5兆円あった市場規模は、2001(平成12)年には7千億にまで落ち込んでしまった。つまりこの10年間で、売り上げが半減したことになる。これはうちの店でも同じで、毎年1割ずつ売り上げが落ち、90年代から2000年代にかけて、一挙に経営が苦しくなった。つまりこの時代、どこの呉服店も急速にモノが捌けなくなって、苦境に立たされていたのだ。

70年代の終わりから、日常の中のキモノは姿を消したものの、フォーマルモノの需要は根強く、どこの家庭でも「必要な品物」と理解されていた。そのため呉服屋の商いは、あまり先行きに危機感はなく、フォーマル品の高額化に伴って、市場規模は拡大していった。規模のピークが1982(昭和57)年の1.8兆円であることを考えても、それがよく判る。昭和の時代までは、呉服屋が社会の中で「無くてはならぬ存在」だったのだ。

しかしバブル崩壊後、社会全体が委縮したような雰囲気に包まれると、出来るだけ生活を質素にして、余計な出費を抑えるような傾向が生まれる。そしてそれは、これまで当たり前に行われてきた冠婚葬祭や通過儀礼が見直され、簡素化されることに繋がった。無論、不景気が呉服屋の売り上げに大きな影響を及ぼしたのだが、同時に「キモノを装う場」の縮小が著しく進行する。この二つの要因がダブルパンチとなって、呉服屋の商いを大きく揺るがしたのである。

ゆったりとスペースを取って、展示されている品物。そのほとんどは、選び抜かれたフォーマル品。うちの店の場合、需要の落ち込みを、上質な品物扱いに特化することで補っていた。それは、祖父の代から、顧客の中心が旧家や事業主だったこともあり、この方々の間では着用の場が残り、キモノに対する関心は簡単に消えることがないと考えたからである。要するに、商う相手と品物を絞り込むことに活路を見出そうとしたのだ。この目論見が功を奏した一面もあったが、それでも階段を一歩ずつ下がるように、確実に売り上げは下がっていった。

呉服屋商いの後退が如実に表われたのが、展示会での売り上げ減少であった。昭和が終わる頃には、百貨店や専門店、そして大手NCに至るまで、商いの多くが展示会という場で作られており、どこの店もこの「催し」に依存していた。だがバブル崩壊以降では、展示会にやってくる客は急速に減少する。つまりそれは、「キモノが必要」と認識する消費者がいなくなり始めたということであり、ここでフォーマル需要の後退がはっきりと表面化した。

けれども、売り上げの大半をフォーマルモノで作り、しかも売る場を展示会に依存していた呉服屋にとって、この状況は「八方塞がり」とも呼べる苦境であり、これを何とか打破しない限り、経営は成り立たなくなる。そこで多くの店は、消費者を展示会へ呼び込み、品物を買わせるようとする手段を考えたのである。それは端的に言えば、不要な品物を、必要と思いこませる商いだ。この時から展示会は、消費者のための商いの場ではなく、店が生き残るための手段に成り下がったのである。

それまでの展示会は、曲がりなりにも、消費者の購買機会を助ける役割を果たしてきたが、この時を境にして、「買って頂く場」から「買わせる場」へと変容することになる。それは、呉服屋商いの劣化の始まりであり、これが現在まで続く呉服業界の凋落と大きく関わることは否めない。では、苦境を乗り越えるために、どのような「なりふり構わぬ展示会」を開いてきたのか。この「アンタッチャブルぶり」をお話する前に、展示会を側面から支えてきた問屋が、売れなくなった時代の展示会にどのような役割を果たしたのか、説明しておこう。この展示会を巡る問屋と小売屋の関係を顧みると、何故呉服屋が専門性を失ったのか、そしてマトモな商いが出来なくなったのかが、よく判るように思う。

うちの展示会に出品される品物は、普段は店の棚に置いてある仕入れ商品と、メーカーや問屋が展示会の期間だけ貸し出す商品(浮貸品)で構成されていた。来場したお客様には、普段店頭に置いていない品物を見ることが出来ると同時に、選択肢を広げることに繋がる。広い会場を使い、沢山の品物を一堂に集めることで、消費者の購入意欲は高まることになるはず。こうした展示会草創期の理念だけは、バブル崩壊以降も変わりは無かったように思えるが、商いの成果は明らかに翳りが見えていた。

問屋やメーカーとしては、展示会に出品した品物が売れれば、それだけ売り上げが増えることになるが、一方小売屋側とすれば、すでに仕入れてある「店の商品」を売りたい。問屋の浮貸品を売ってしまうと、それだけ支払いが増えてしまうので、当然である。この時代、問屋の社員たちも商品持参で手伝いに来ていたが、私の祖父も父も、販売員を連れてくることを拒んだ。現在ほとんどの展示会では、その期間だけの販売員=マネキンが待機していて、来場者の相手をしているが、うちは一度足りとて、商いを他人任せにすることは無かった。その理由は、自分の顧客の品物選びは、店の者がしなければ、責任を果たしたことにならないというのが、商いの基本姿勢だったことと同時に、店の者なら当然、仕入済みの品物を優先して販売するという「実利的な目的」があったからである。

店の既存の品物が展示会で売れれば、またその分を仕入れることになる。結果として取引先へ向かうことにもなるので、遠回りなようだが、いずれ問屋にも恩恵が出てくる。この考えが基本にあるため、たとえ売り上げが落ち始めて厳しい経営状態になっても、仕入れを完全に止めてしまうようなことはしなかった。こうした問屋との取引姿勢と、店頭でも展示会でも、自分で仕入れた品物を自分で売り切るという、いわば「自己完結の商い」を傍らで見ていたことが、今の私の呉服屋としての仕事の向き合い方の原点になっている。

自分の目で品物を仕入れることと、自分で売ること。これは呉服屋に限らず、どんな商いでも当然やって然るべきことで、この二つが欠けてしまえば、店など開けるはずがない。常識的に考えれば、当たり前のことなのだが、苦境に立った呉服屋は、仕入れることと自分で売ることを、自ら手放した。それこそが「人任せ展示会、あるいは手汚さず展示会」の始まりである。

仕入をするというのは、当然売れ残るリスクと背中合わせであり、最も呉服屋としての力量が試されることだ。けれども売れた分だけ支払いをすれば良いとなると、無駄な出費を出さずに済む。そこで考えたのが、仕入の停止と展示会商品の完全なる問屋依存であった。この頃すでに多くの小売屋では、店頭商いの機会は少なく、店の棚にそれほど品物が必要ではなかった。だから仕入れを止め、ほとんどの売り上げを作る展示会の品物を「借り物」にすれば、経営効率が上がることになる。

店とパートナーを組む問屋も、仕入を止められれば、死活問題になるが、店に協力して展示会に出品して売れれば、そこで凌ぐことが出来る。店側は品物を持たずに展示会を開くことが出来、一方問屋側は売り上げを作る機会となる。双方の思惑が一致して、「宙に浮いた品物=浮貸品」だけの展示会が始まった。そして、唯一無二の商いの場と考えた呉服屋は、この展示会で何としてでも売り上げを作らなければならなくなった。つまり、何とか会場まできてもらい、そこで何がしかの品物を買ってもらわなければ、経営が行き詰るということ。こうして展示会は、呉服屋の生命線となったのである。

店が生きるか死ぬかの岐路に立たされる今、安穏と消費者が来るのを待っている訳には行かない。出来る限りの手段を弄して展示会に呼び込み、そこでは、買って頂くなどと悠長なことは言っておられず、「買わせずには帰せない」のである。そして呉服屋が考えたのが、「数々の買わせる仕掛け」であった。この仕掛けこそが、呉服屋の質を極端にまで低下させ、消費者の不信を招く元凶となったのである。

次回は、呉服屋の展示会に仕掛けられた「悪仕掛け」を紹介すると同時に、それがどのような弊害をもたらし、今に続く小売商いの劣化に繋がるのか、探ってみる。そして商いの裏側には、小売屋の言いなりになる問屋の姿があり、そのねじ曲がった関係が、ますます展示会の質を貶めていくことになる。話はいよいよ「悪弊」の本丸に入っていくことになるが、その内容は辟易することばかり。ただ、こうした負の歴史を振り返ってお話することは、消費者の方々が、この先きちんと店を見分けるヒントになるはず。そう信じて、書き進めたいと思う。

普通に考えれば、不必要と考える品物は、どんなに上手い話をされても、必要にはならないはず。けれども切羽詰まった呉服屋は、そんなことはお構いなしに、品物を押し付け、売りつけようとする。平成初めのバブル崩壊以降、今に至るまで、こんな摩訶不思議な、そして理不尽な商いがまかり通ってきました。

呉服業界にとってこの30年は、まさに失われた時代・ロストジェネレーションと言って良いでしょう。私が呉服屋の仕事に就いて、今年でちょうど40年。下がりに下がり続けた需要は、まだ下げ止まりません。まさに私は、呉服業界の「ロスジェネ世代」です。けれども、悪いことばかりではありませんでした。

自分で仕入れて、自分で売り、自分で直す。そしてお客様が求めることだけを、仕事とする。この当たり前のことを再認識したのも、喪失した時代を経験したからこそ。失った時間は、糧になることもあるのです。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。