展示会商法を検証する(2) 呉服需要の翳りがもたらしたもの

今年2025年は、太平洋戦争が終わって80年目の節目を迎える。そして、昭和という年号で言えば100年目にあたる。昭和は1926年の12月25日に始まり、1989年の1月7日に終わるが、昭和天皇は、実に足かけ64年の長きにわたって在位された。即位の時は、この世に人間の姿として現れた神・現人神(あらひとがみ)として神格化され、終戦後には人間天皇を宣言する。大日本帝国憲法下では主権者、日本国憲法下では象徴という、全く異なる立場でこの国を統治してきた唯一の元首である。

言うまでもなく、昭和は終戦を境にドラスティックに国の体制が変わり、それまでの価値観は180度転換してしまった。歴史というものは、最初はほんの些細な事であっても、そこに様々な要因が重なり合うことで、思いもよらない現象に発展し、それが社会を大きく動かしていくことになる。いわゆるこれが、「バタフライ・エフェクト」だ。日本が悲惨な敗戦に追い込まれた原因を遥かに遡って探れば、もしかしたらほんの小さな出来事が、その引き金を引いていたのかも知れない。

それにしても、終戦時に焼野原となってしまった日本が、これほど早く復興するとは、誰も思わなかっただろう。繊維産業では、朝鮮戦争(1950・昭和25年)の勃発により、日本がアメリカを始めとする国連軍の物資調達を担ったことで、飛躍的な需要の拡大がもたらされた。これが結果として、朝鮮特需という景気拡大の起爆剤になった。当時、織機を一度ガチャンと動かせば万と儲かると言われ、世間ではこの繊維業界の活況ぶりを「ガチャマン景気」などと呼んだ。

この朝鮮特需を契機に、昭和30年代初頭には戦前の経済指数を上回り、1956(昭和31)年の経済白書には、「もはや、戦後ではない」と記される。こうして、戦後復興に一区切りがついたことで、日本経済は新たなステージへと向かう。それが高度経済成長の始まりである。国の経済力の発展と共に国民の所得も上がり、誰もが豊かさを感じられる時代が始まろうとしていた。

生活水準が上昇すれば、国民の消費意欲は否応にも高くなる。その恩恵は様々な場面で広がっていったが、呉服屋の商売もその端くれにあった。そんな時代の中で始まった新たな商いの方式・展示会は、消費者の旺盛な需要を高める場となり、小売店の商いは一層活発化して、問屋やメーカーとの取引拡大にも繋がることとなる。それはまぎれもなく、消費者・店・取引先の全てが恩恵を受ける「三方良し」の商いであり、呉服の市場規模は売り上げを伴って、飛躍的な広がりを見せた。年に10%前後成長が続く1973(昭和48)年までが、呉服業にとっても黄金期と呼べる時代であった。

前回のこの稿では、展示会が「正しい商いの場」として機能していた「良き時代」の話をしたが、いつまでもそんな時代が続くはずはない。高度経済成長は終わりを告げ、日本の経済が曲がり角を迎えるのと時を同じくして、日本の家族形態や人々の働き方に変化が生じ始める。こうした生活様式の変貌が、人々の和装への意識を変え、それに伴って徐々に需要は縮小過程に入っていく。

今日は、社会の変化によって新たな局面を迎えた呉服商いの上で、展示会がどのように変容していったのか、そのことを中心に話を進めてみたい。この時代、三方良しの展示会は明らかに変化し、それは後に、呉服屋のあり方を変えてしまう遠因ともなるのだ。

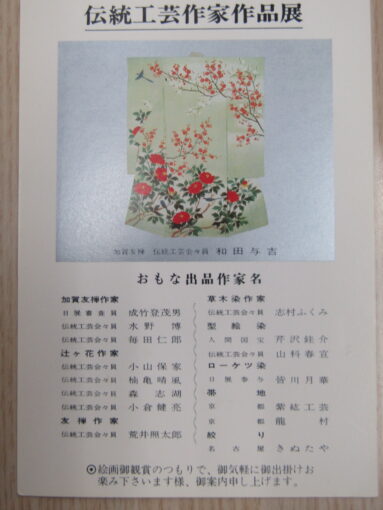

1977(昭和52)年頃にうちで開催した展示会・伝統工芸作家展の案内葉書。

1973(昭和48)年10月に始まった中東戦争は、原油価格の高騰と極端な供給不足を生み、それが世界へと波及した結果、原油を中東からの輸入に依存していた各国の経済は、大混乱となった。石油製品は大幅な値上げとなり、それに伴うモノ不足も深刻となる。トイレットペーパーが店頭からなくなり、それを求める客でスーパーは大混乱する。1974(昭和49)年の消費者物価は一年で23%も跳ね上がり、それはまさに「狂乱物価」であった。そしてこの年の経済成長率はマイナス1.2%となり、ここに高度経済成長時代の幕は下ろされた。

そしてこの頃から、家族のあり方や女性の働き方にも変化の兆しが生まれていた。戦後専業主婦所帯が共働き世帯を大きく上回り、70年代半ばにはその差がピークを迎えるが、即ちそれは高度経済成長期には、夫ひとりの給料で妻子を養うことが可能だったことを意味している。しかし産業構造の変化に伴って核家族化は進行し、女性の高学歴化と結婚観の変化も重なって、家庭から社会へと女性の目が向き始める。これによりこれまでの家族制度は、大きく揺らぎ始める。この時代を端緒として、未婚率は上昇、出生率は低下に転じている。今から半世紀も前に、少子高齢化の問題は始まっていたのだ。

当然呉服屋の商いも、オイルショックの影響を少なからず受けていたものの、経営の屋台骨を揺るがすことまでには至らない。昭和40年代までは、ウールのキモノの上に白い割烹着を着て家事を行うというのが、専業主婦の日常の姿として記憶されているが、徐々に洋装が一般化し始めると、和装を普段着に使う女性は少なくなり、それに伴ってカジュアルモノの需要は落ち始めていた。

しかしながら、この時代まだ多くの人は、キモノを冠婚葬祭に装う大切な道具と捉えており、どうしも必要なモノという意識があった。事実、結婚式の黒留袖と葬式の喪服の需要はほとんど落ちておらず、嫁ぐ時には多くの家庭で「嫁入り道具」としてキモノを用意した。留袖や喪服以外に、色紋付無地や訪問着、付下げ、そして各々に合わせる帯、さらに道行コートなど、将来予想されるフォーマルの場で困らないようにと準備したのである。そして産着から七五三祝着、振袖に至るまで、いわゆる子どもの通過儀礼で装う品物は、まだこの時代レンタルではなく、購入する家がほとんどであった。

こうしたことから、呉服屋の商いの主流は日常の装いから、特別な場の装いとなり、いかにフォーマルモノを売っていくかが、仕事の大きな課題となる。そこで展示会のあり方も、どのように魅力的な品物を集めて、その場で効率よく商いを成立させるかを問うようになる。その結果として、それまで店頭売りと屋敷売りに付随する商いだった展示会商いは、呉服屋商売の主流になり、これなしでは店が成り立たないほど、重要な位置を占めるようになっていく。

昭和50年代に入ると、うちの展示会はフォーマルモノが中心となり、とりわけグレードの高い品物の扱いに特化するようになった。それまでも質を重視する商いだったが、当時多くの顧客がうちの店に求めていたのは、飽きのこない上物を、特別な装いとして長く使うことであった。従って仕入れる品物、そして展示会に出品される品物は、必然的にその道の第一人者と言われる作家の作品や、良く知られた織屋の上質な帯が中心になっていった。

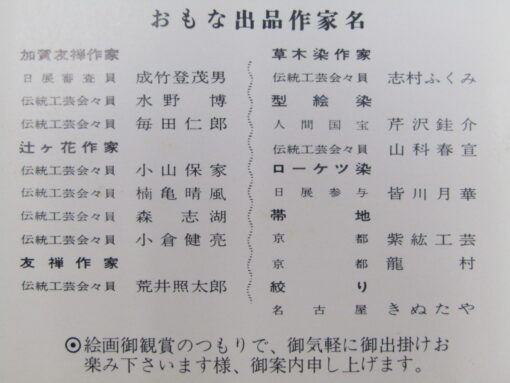

最初に掲げた展示会の案内葉書でも、当時何を商いの目的としていたのか、よく判る。「伝統作家作品展」と銘打たれた会の出品作家の顔ぶれは、今改めて見ても、かなりのもの。というより、驚くべき質の高さである。地方の小さな呉服屋が、よくここまでの品物を集められたと感心してしまう。この頃私は高校生くらいだったと思うが、当時は全く呉服屋の仕事に関心がなく、また後を継ぐことなど考えもしなかったので、こうした展示会の様子は直接見ていない。今になれば、何と勿体ないことをしたのかと思う。

加賀友禅の成竹登茂男・水野博・毎田仁郎はいずれも、すでにこの昭和50年代には、作家としての地位を固めていたが、特にこの3人はうちの店の扱いが多かった。これまでにこのブログのノスタルジアの稿でも、成竹登茂男の振袖や毎田仁郎の留袖を紹介してきたが、何れも昭和50年代から平成初期の作品である。

またこの頃は、辻が花染がブームだったことから、四人の作家作品が集められている。小山保家は芹沢鮭介門下で木版染の第一人者。小倉健亮は、辻が花を現代に復元したことで知られる。そして楠亀晴風や森志湖は、当時若手の作家として数多く品物を手掛けていた。さらに荒井照太郎は東京友禅の巨匠で、戦前から三越の品物を手掛け、中には皇族方着用の誂え品もあった。

驚くのは、志村ふくみの品物を展示していたこと。後に人間国宝に認定され、草木染織の第一人者として世間に知られることになるこの作家も、まだこの時代はそれほど目立つ存在ではなく、その技量を高く評価していたのは、一部の専門店に限られていた。展示会に出品されているところを見ると、この頃は、決して手の届かない価格では無かったのだろう。

そして芹沢銈介、である。今店に残る「いろは文様訪問着」も、この時代の前後に仕入れた品物。特殊な柄行きなので、誰かに売ることを前提にしていなかった可能性もある。芹沢の代表的な意匠であることが、私の父の蒐集欲をくすぐったのかも知れない。また、山科春宣と皆川月華は日本画を基礎とする友禅作家で、特に皆川月華は昭和初頭に帝展に入選し、この時代は日展の参与となり活躍していた。なお紫紘と龍村の帯は、今もフォーマル帯の中心であり、藤娘きぬたやの絞りは、この時代振袖の主力売れ筋商品であった。

この葉書の下部には、「絵画鑑賞のつもりで、気軽にお出かけ下さい」と記されているが、確かにこの品物のラインナップでは、商売の場というよりも、鑑賞という位置付けの方が相応しいだろう。しかしこの展示会は、甲府市内にある老舗ホテルの宴会場を借り切って開かれている。案内状の送付代や会場費もあり、それなりに経費をかけているので、ある程度求めて頂くことを期待し、当然商売をすることが念頭にある。

この時代は、他の呉服店もフォーマル需要を念頭にして経営を考えており、その商いの中心となる展示会には、店ごとに様々な創意工夫を凝らしていた。その中でうちの店は、他店との差別化を図る柱として、高品質な高額品へと商いを傾斜させた。そして展示会は、以前のような「三方良し」の商いの場から、いかに求めてもらうようにするのか、呉服屋が頭を巡らせて考える催しとなり、次第にここが最も売り上げを作る場所と重要視していく。それは裏を返せば、それだけ店売りや屋敷売りの割合が減ることになり、従来の「呉服屋らしさ」を失っていく大きな要因となったのである。

1981(昭和56)年、呉服の市場規模は1兆8千億とピークを迎える。実際には5年ほど前から需要は下降気味であったにも関わらず、売り上げは上がっている。これは、単価の高いフォーマルモノが商いの主力になったことに起因しているが、まだこの時代は、多くの消費者が和装フォーマルは必需と認識していたので、需要はそれほど落ちずにいた。そして「品物の良し悪し」がきちんとわかり、それを見極めた上で購入を考える消費者が一定数存在していたので、上質さを主眼とするうちの店では、まだ商いの将来に対して、あまり不安は持っていなかった。

呉服小売の現場では、フォーマルモノを商いの主力とし、展示会中心に店を経営する状態が、この先ずっと続いていくことになる。そして、昭和61(1986)年から始まるバブル景気は、今考えればあまりに非常識でやみくもな価格設定を可能にし、消費者の意識の中に、「キモノは高価な品物、和装は贅沢なファッション」であることを、決定的に植え付けたのである。それは後に、「強烈なキモノ離れ」となって呉服業界を襲う大きな要因となるが、その時には誰も気が付いていない。バブル時代の商いは、まさに地に足がつかない「空疎な活況」であり、それが呉服屋商い最後の残照であった。

今日は、オイルショックを契機に呉服全体の需要が翳り、昭和50年代以降は、フォーマルモノに偏った商いに転じていく姿を、当時のうちの店の様子も踏まえながら、お話してきた。そしてこの後のバブル崩壊以降、日本経済は失われた20年とも呼ばれた長い低迷期に入る。同時に、人々の冠婚葬祭や通過儀礼に対する考え方は全く変わり、フォーマルモノに依存してきた呉服屋の商いは、経験したことがない苦境に立たされる。

相変わらず商いの場は展示会であったが、需要が無くなったために、来場客数は減り、当然のことながら売り上げは年ごとに落ちていく。1997(平成9)年頃までには、バブル崩壊の象徴として、拓銀や山一証券を始めとする多くの金融機関や保険会社が破綻していったが、呉服業界も同様で、北秀商事のような有力なメーカー問屋が幾つも倒産や廃業に追い込まれ、経営統合して苦境を逃れようとする会社も相次いだ。

次回のこのテーマの稿では、右肩下がりに下がり続ける需要の中で、呉服屋はどのようにして生き残ろうとしたのか。それに伴い、最大の商いの場・展示会はどのように変容していったのか。お話することにしよう。この展示会の姿には、今に続く呉服屋の劣化の源が凝縮されており、そこに「振袖屋」という特殊な呉服屋が現れた背景を知ることも出来よう。次稿の内容は、バイク呉服屋自身が、あまり口にもしたくないことが多く含まれると思うが、これもこの仕事に長く携わっている「歴史の証人」と心得て、重い筆を進めることにする。

終戦後、宮内庁長官として昭和天皇に600回も拝謁した田島道治は、その会話の内容を「拝謁記」という記録に残しています。これを紐解くと、昭和天皇は軍部(とりわけ陸軍)の暴走を「下剋上」と呼び、これを止められなかったことが、日本を破滅の道に追い込んだと語って後悔しています。では、下剋上に至る原点はどこにあるのか。それは、1928(昭和3)年に中国・奉天で満州の軍閥・張作霖を爆殺した事件と、天皇は認識していました。

この事件は、満州に進出していた関東軍が、独断で起こしたもので、後に起こる満州事変の端緒となりました。しかしこの時の首相・田中義一は事件を曖昧にし、首謀者は厳罰に処されることも無かったのです。この事件の処し方が不徹底だったことが、陸軍を思い上がらせることになり、それが陸軍のクーデター・昭和7年の5.15事件、11年の2.26事件に繋がっていくと天皇は語っています。そして究極的に陸軍という組織は、天皇の意に反して暴走する「下剋上状態」となり、最後には自らが望まない太平洋戦争を起こしてしまったと。

張作霖爆殺事件が、太平洋戦争へと繋がり、それが悲劇的な敗戦の端緒・バタフライエフェクトになっていたとは、その当時誰も予想が付かないことだったでしょう。これは元首・昭和天皇だから判ることですね。どんな事象も、歴史を検証してみれば、取るに足らないことが契機になる。これは先人の遺した重要な教訓であり、いつの時代でも起こりうることです。戦後80年、戦争の恐ろしさを体感した人は、本当に少なくなりました。戦争を知らない世代は、やはり歴史の淵を丹念に辿る必要がありそうです。

今日も、長い話にお付き合い頂き、ありがとうございました。