10月のコーディネート 大島と久米島で楽しむ、秋のオシャレ着

このところ、ブログ読者の方が店にやってくることが多い。それも連絡なしに、突然である。先週の土曜日にも、都内在住の30代の女性が一人でやって来られた。定休日以外にも、用事があれば店を閉めて出かけてしまうので、折角いらしてくれたのに、お会いできないこともありえる。もしそうなってしまったら、本当に申し訳ないのだが。

来店されるのは、多くが都内かその近郊にお住いの方で、山梨へ旅行に来たついでに、バイク呉服屋を訪ねられている。おそらく店に来ることが、観光目的の一つになっているのだろう。ただ旅行は、事前の計画通りに予定が進まないこともあり、来店時間が特定出来ない。だから、ついぞ連絡なしになってしまうのである。

お会いして驚くことは、皆さんこのブログを本当に丁寧に読み込まれていることで、執筆者としては恐縮するばかり。先週来られた方も、何か判らないことがあれば、まずブログ内検索をかけて関連する稿を探すという。「和装に関するほとんどのことは、ここで解決するので、辞書代わりに使っています」と話される。確かに長く書き続けているが、そこまで言われると、何だか面映ゆくなる。私とすれば、大して有用なことは書いておらず、ただ長いだけと思えるが、評価を頂けることはやはり嬉しく、しかもわざわざ店まで会いに来て頂けると言うのは、本当に呉服屋冥利、ブロガー冥利に尽きる。

私はつい最近まで、一般的なブログアクセス数がどのくらいなのかを、全く知らなかった。それはもともと、このブログを「商売の道具」とする意識がないので、pv(ページビュー)の数を意識する必要が無いから。つまり店として、とりわけ多くの消費者から認知されなくても構わず、売り上げに繋げる必要も無いと。そもそも私自身、ブログの原稿を書いたくらいで、商いの機会が増えるとは到底思えなかった。最初の目的として、「いかに呉服屋の仕事を伝えるか」ということだけに重点を置いたので、読者が増えようと減ろうと頓着せず、自分勝手に書きたいことだけを綴って来れたのである。

ブログ初心者は、一日に30~50pvを目標にするらしい。そして月に1000pvに達すると、一定数が、グーグルなどの検索エンジンを使って来訪したと考えられる。だから購読者を増やすためには、検索エンジンで上位に表示させるための対策・SEO対策なるものを立てる必要が出てくる。つまり、グーグルに「ためになる良いブログですよ」と認めてもらわなければならないのだ。

このSEO対策なるもの、知識の乏しいバイク呉服屋には、何をどうしていいのかさっぱりわからず、SEOどころかSOS状態=まるでお手上げである。けれども商売のため、利益のためと考えてブログを書くことは、何と大変なことだろうかと思う。私には到底できない相談だが、そんな算盤勘定から離れて、「仕事を伝える」ことだけに集中すれば、書くという行為はとても楽しくなる。

月3回と稿を起こす頻度は減ったが、その中で毎月欠かさずご紹介するのが、「今月のコーディネート」である。読者の方からは、「四季折々の品物が登場するこの稿が楽しみ」とのお話もよく頂戴する。いつもにも増して前置きが長くなったが、今月も大島紬と久米島紬を使い、秋らしいカジュアル姿をご紹介することにしよう。

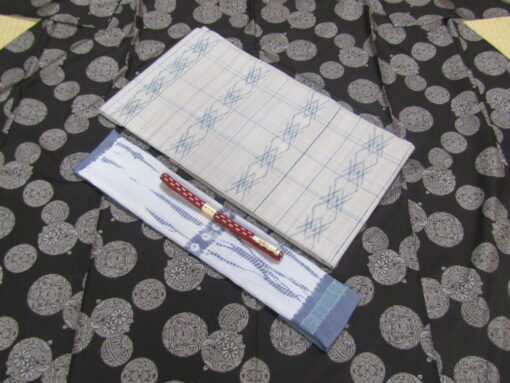

(鈴模様 割込み絣・泥大島紬 二重結び菱文 ユウナ染・久米島紬帯)

大島紬の起源については諸説があり、未だに定かでは無い。一つは千数百年前に、中国から伝来した古代染織が基礎となっているという説があるが、これは天蚕糸(山繭)を用い、更紗のような文様を織り出した斜文の綾織物で、糸染には鬱金(うこん)や櫨(はぜ)などの植物染料を使ったとするもの。そしてもう一つは、時代は江戸時代に下がって、久米島から伝来したという説である。

文献などから、この久米島伝来説が有力と考えられ、その年代は、薩摩藩における享保年間(1720年頃)の租税徴収記録に、クワの木一株につき、夏綿(夏の繭から採取した真綿)三匁ずつを課すとの記載があることから、奄美の養蚕業と機織はそれ以前に確立されていたと考えられる。そして、1619年に越前から招いた坂本宗味によって、久米島紬の製法が格段に改良されたことを考慮すれば、奄美への伝来は、それ以降の元和年間(1620年代)から延宝年間(1680年代)頃とするのが妥当だろう。

こうした久米島から奄美への紬織の技術由来については、1949(昭和24)年に、奄美群島・加計呂麻島出身のロシア文学者、昇曙夢(のぼりしょむ)が記した、奄美諸島初の本格的民俗通史・大奄美史の中で詳しく述べられている。

大島も久米島も、グール(サルトリイバラ)やテカチ(テーチ木・車輪梅)を用いた植物染、泥染によって糸染をし、基本色である黒を生み出している。そしてその絣図案も、源流はインドネシアのイカット絣であり、そのルーツは同じ。大島紬は、日本の紬の原型ともいわれる久米島紬から、多くの技法を継承して今に至っており、双方の紬の関係性は極めて深いものがある。

という訳で今回は、日本の絣紬を代表する大島紬と久米島紬をキモノと帯に使って、深まる秋を感じさせるコーディネートを考えてみた。各々どのような品物を選んだのか、これからご覧頂くことにしよう。

(鈴と手鞠尽し模様 割込み絣 泥大島紬・鹿児島 木邑織物)

大島の図案としては珍しい、鈴と手鞠だけの「玩具文」を散らした意匠。鈴は楽器文のモチーフでもあるが、神社の拝殿の前に吊るされている(本坪鈴・ほんつぼすず)ことでも判るように、古来からその音色は、厄除けや神の霊を呼び起こすものとされてきた。そのため鈴文は、縁起モノとも捉えられ、子どもモノを中心にあしらわれてきた。

紐を通す取っ手のない丸い模様のモチーフは、手鞠。綿を芯にして糸を巻き付け、色糸で可愛い模様をかがり合わせた細工モノ・手鞠は、小さい子の遊び道具であり、またその美しさから部屋の飾りにもされている。鈴と手鞠の丸い形を散らすこの大島は、優しい雰囲気を持ち、それが泥染の渋さを和ませることにも繋がっている。

この大島は図案の可愛さもさることながら、模様の根幹を成す絣の構成の複雑さに、大きな特徴がある。そもそも絣は、経緯の絣糸を一本一本正確に合わせて模様を作り上げる。この糸と糸の交点が絣となる訳で、それこそが模様の根幹であり、意匠を表現する基点でもある。

この絣を成す交点の作り方は、大きく二つの方法に分かれる。一つは、経糸二本と緯糸二本を組み合わせた一元(ひともと)絣。これは、四本の糸で絣を合わせなければならず、かなり高度な技術を必要とする。この絣は井桁のように組みあがり、糸調節の後に風車のような絣模様となって、生地面に表れる。もう一つは、経糸一本と緯糸二本を組み合わせた方数(かたす)絣。これは一元絣に比べれば、経の絣糸が一本少ないだけに楽に織れる。一元の絣交点が四か所に対して、方数は三か所。こちらはキの字に組みあがり、それが後にTの字型の絣となる。

大概の大島では、一元か方数のどちらかで絣を作り出している。昨今では、絣合わせの難しい一元絣大島の製織数はかなり少なくなっており、その多くが方数絣である。絣糸が二本連続していると、当然絣の構成面積が広くなり、その分模様が地糸からしっかりと浮かび上がる。やはり一元絣と比較すると、方数絣にはどこか力強さが欠ける。

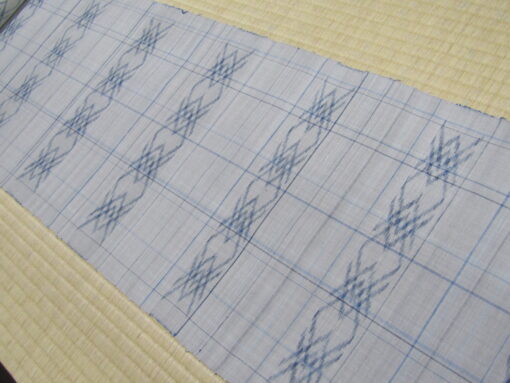

さて、この大島の手鞠模様で表現されている絣模様を見てみると、風車型の一元でもなく、T字型の方数でもない複雑な形の絣で構成されている。実はこの絣は、一元式と方数式を交互に使って織り込まれたもので、これを「割込み式」と呼んでいる。そのため絣の形も、風車とTの字を混ぜ合わせたような、見慣れないものになっているのだ。

絣を拡大してみると、割込み式の構造がよく判る。この方式は、経絣糸二本と緯絣糸二本・経地糸二本と緯地糸二本・経絣糸二本と緯絣糸一本・経地糸一本と緯地糸一本の四つの工程を繰り返して織りなすもので、それはいわば、一元式と方数式の配列を交互に繰り返すものと言える。そのため絣に、アルファベットのIやEに似た模様が現れる。

割込み絣は、絣糸を作る絣締めの際に、また製織の時の絣合わせの際にも、異なる数の絣糸を組合わせているだけに難しく、職人には高度な技術が求められる。しかし、そうして生まれた複雑な絣模様は、他の方式では見られない立体感が垣間見える。この鈴と手鞠の図案にも十分にそれが表れており、鞠柄の特徴である糸かがりの模様姿が、精緻な絣によって映し出されている。

泥染め糸と複雑な絣を用いて製織された玩具模様の大島紬は、渋さと可愛さが同居する珍しい雰囲気の品物と言えるだろう。この特徴を生かし、深まる秋の装いとして相応しい姿とするには、どうしたらよいのか。帯だけではなく、小物や八掛けの色にも工夫を凝らしながら、考えることにしよう。

(フタイビーマ 二重結び菱模様 ユウナ草木染 久米島紬帯・毛利玲子)

久米島紬と言えば、大島同様に、まずはグールやテカチで染めた褐色地色を思い起こすのだが、こうした泥染による品物を「黒物」と呼んでいる。これに対して、「色物」と呼ぶ草木染の品物があり、その原料は福木やクルボー、山楊梅(ヤマモモ)、ユウナなど。泥染が鉄媒染なのに対して、こちらは明礬(みょうばん)を用いたアルミ媒染。

色物の中でも、この帯に用いられているユウナ染は、最も明るく澄んだ色が生地に表れる。優しく柔らかさを感じさせる、明るい白鼠色。見ようによれば、銀色っぽくも感じられる色目は、久米島草木紬の中で、清々しさが強調される唯一の染色と言えよう。

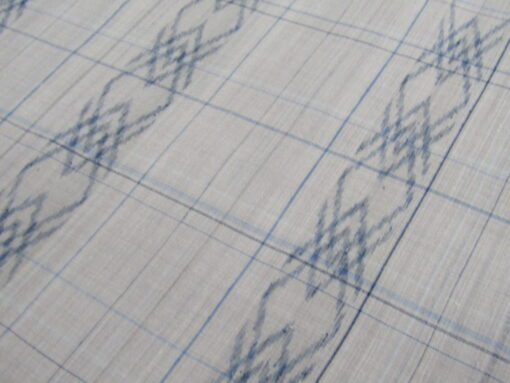

模様は、菱文を二重に重ねた幾何学的な不思議な図案。この絣模様は、久米島紬によくあしらわれている図案で、「フタイ(二重)ビーマ(結び)」と名前が付いている。そして横に繋いだ菱重ねの中には、松皮菱のような形も見えている。この図案を花に見立れば、「ファナ(花)ビーマ」という別の模様になる。

久米島紬の多くは着尺で、帯の製織は多くない。しかも染料がユウナである点を考えると、この帯はかなり珍しい品物の部類に入る。地をユウナで染、絣には藍。淡い鼠とすっきりした青の組み合わせは、爽やかで明るい印象をもたらしている。

お太鼓の形を作ると、横並びのフタイビーマ絣が、縦横の細いスジで囲んだ格子の中に入り、より規則性の高い、面白い幾何学図案を構成している。無地場が多いので、ユウナの淡いグレー色が前に出る帯姿になりそうだ。では、この明度の高い久米島紬帯を、先の玩具文・泥染大島に合わせるとどのようになるだろうか。

かなり密集しているキモノの鈴と手鞠の丸文を、帯の横段絣ですっきりとまとめ上げている。挿し色の無い渋い泥大島も、明るいユウナの帯色によって、着姿の雰囲気が変わる。手の込んだ絣で表現されている鈴と手鞠の図案は、これでより印象付けられる。

フタイビーマ絣が、横並びから縦並びに変わった前姿。同じ模様をあしらっても、前とお太鼓でまったく図案の見え方が違ってくるのは、幾何学文ならではの面白さだろう。キモノも帯も、色の気配はほぼ単色であるが、合わせてみても、それほど着姿に寂しさを感じさせない。むしろシックで大人の装いとなっているような気がする。こうして改めて画像を見ると、大島と久米島双方の紬絣の面白さが、存分に表れていると思う。

単色同士のキモノと帯に、帯〆の色でアクセントを付けてみる。明るい茶色の中に濃茶と白を組み込んだ冠組。これだけで、かなりメリハリの付いた着姿になる。こうした組み合わせでは、帯〆の色がポイントになりやすいが、裏を返せば、どんな色を選んだとしても、それなりの姿になるということだ。そして、この色の帯〆を使った理由は他にあるので、下で説明しよう。なお帯揚げには、ユウナの帯色に寄り添うように、グレイの模様絞りを使ってみた。(二色市松冠組帯〆・龍工房 模様絞り帯揚げ・加藤萬)

帯〆の赤みのある茶色を、八掛の色としても使っている。この色は、温かみのある秋の装いをもイメージさせる。そして渋い大島が、裾と袖口から僅かに覗く赤により、少しだけ印象が変わる。帯〆や八掛のような脇役でも、十分に装いのポイントとなり得る。それこそが、バリエーション豊かに楽しめるオシャレ着の真骨頂ではないだろうか。 最後に、今日ご紹介した品物を、誂え終えた姿で、もう一度ご覧頂くことにしよう。

このブログの一日のpv数は、その日の訪問者数で変わり、600~1200とかなり幅があります。ひと月では、2万5千pv程度になるでしょうか。但しその中には、最初の2、3行を読んですぐに出て行ってしまう方もおられれば、一言一句最後まで丁寧に読まれる方もおられるので、単純にpvや訪問者の数だけでは、ブログがどれほどの支持を得ているのかは、判りません。

私はこの稿を読んで頂いた方が、少しでも面白く感じて頂ければ、それで良いのです。これからも、訪問者数やpv数に頓着することなく、自分勝手に書き続けて行くだけ。最も私の筆力では、自分のブログ稿が飯のタネになるとは到底思えませんので、この先も一切の広告を排除して、このサイトを運営して行きたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。