バイク呉服屋女房の仕事着(13) 母の茶席付下げを、仕事着にする

昨年の秋、家内の父が亡くなったことで、我々夫婦は両親の看取りを終えた。十年前までは四人とも割と元気だったのだが、気が付いた時には、もう誰もいない。家内は両親を介護するため、甲府と自分の実家を往復する日々が何年も続き、特にここ二年ほどは実家に留まる時間の方が長かった。義父は最後までしっかりした人で、いつも私に「迷惑をかけてすまないね」などと頭を下げてくれたが、家内は大変だったと思う。

そして、いつ終わるとも分からない介護の日々は、突然終わりを迎える。それは急に、ぽっかりと心に穴が開いたような感じなのだろう。家内は実家にいると、未だにどこかで父の声が聞こえるような気がすると言うが、一年近く経っても、まだ亡くなった実感が湧かないのだろう。

そんな訳なので、まだ遺品にほとんど手が付いておらず、月に数日はその整理のために家に帰る。家内には兄弟がいないので、相続関係のことを一人で処理しなければならず、これまではそれに掛かりきりで、とても品物にまで手が及ばなかったのだ。父の主な遺品は書籍類や洋服なのだが、十年前に亡くなった母の品物もまだ少し残っている。これまでは整理する時間も取れなかったので、それもやむを得まい。

故人の品物を、縁のある人に分ける「形見分け」は、四十九日法要を終えて、喪が明けた後に行う。日常に身に付けていた愛用品や、趣味として使った品物を、家族や知人で分けて亡き人を偲ぶ。そんな遺品の中で、大切に分けられてきたのがキモノや帯である。特に家族の節目で装われたフォーマルモノは、故人が生きた証として、次世代へと受け継がれるのが常であった。

しかし時代は移り、和装を必要としない家が増えた。その結果として、形見分けのキモノや帯は受け取る人も無く、箪笥の中に残り続けることも珍しくない。昨今ではそんな事情を見計らたように、買い取りサービスを行う会社が増えて、処分に困った人たちの手助けをしている。

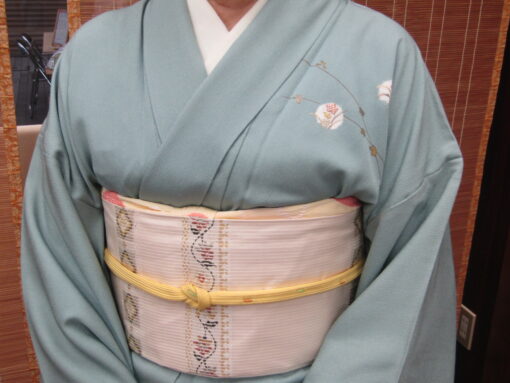

たださすがに、呉服を生業としている我が家では、親が遺したキモノや帯は大切に受け継ぎ、毎日の仕事の中で使っている。そこで今日は、久しぶりに書く「女房の仕事着シリーズ」として、私の母が遺した品物を着用した家内の装い姿を、ご紹介しよう。介護を終えて、店に復帰した彼女は、久しぶりの仕事着キモノを楽しんでいる。

(水色地 小丸飛絞り模様・単衣付下げ 生成色地 横段更紗模様・名古屋帯)

家内が店の仕事着として使うのは、ほとんどが織物。袷や単衣の時期は、紬が中心になる。これまで、この女房の仕事着の稿でもご紹介してきたように、その多くは、私の母や自分の母が着ていた結城や大島を、自分の寸法に仕立直しをしたもの。新しく自分用として誂えたものは、夏場に使う浴衣や絹紅梅、アイスコットンなどの木綿類。

合わせる帯も、なるべく双方の母親が遺した品物で間に合わせているが、たまにどうしても欲しい品物がある時は、思い切って自腹で買い求めている。仕事で使う「ユニフォーム」なので、私としても、タダにしてやりたい気持ちは十分にあるのだが、経営的にそれほどの余裕がないので、これは致し方ない。彼女の言によれば、キモノは譲られた品物で十分だが、帯は無性に欲しくなる時があるらしい。

と言うことなので、家内が仕事着として使う店の装いでは、ほとんど「垂れモノ」を使わない。垂れモノとは聞きなれない名称かと思うが、これは、着用した時に垂れるような感じになる生地のことで、織物以外の絹モノを指す時に使う。具体的に言えば、羽二重や一越、あるいは綸子などの白生地を使った染キモノ全般になる。

垂れモノでも、フォーマル着の付下げや無地紋付は、着用の機会が限られる。となると自由に装うことが出来るのは小紋だが、これもたまに外出着として使うくらいで、あまり出番がない。私の母も、店に出る時の装いは紬やお召などの織物類だったが、茶道を嗜んでいたので、それなりに垂れモノも持っていた。ご承知の通り、茶席ではお稽古以外に織物は使えないから、茶会用の小紋や無地、付下げがどうしても必要だったのだ。

家内はこれまで、母の紬類は受け継いで着用しているが、垂れモノにはほとんど手が付けられておらず、箪笥の中に置き去りにされていた。けれども、この先装う機会が無いままというのは、何とも勿体ない。そこでこの度一念発起して、垂れモノでも仰々しくなく、店で着用出来そうな品物は、この際使ってしまおうと考えた。今回の仕事着は、そのような考えから出番を迎えた垂れモノ・単衣の付下げである。それではどんな品物なのか、見ていくことにする。

(ちりめん薄水色地 飛絞り小丸模様 単衣付下げ・菱一?)

茶席での装いとなると、無地紋付や江戸小紋、それに付下げや飛び柄小紋などが考えられるが、いずれにせよ、模様が前に出過ぎる華々しい品物は避けられ、控えめで楚々とした雰囲気を持つものが選ばれる。茶席の格や流派によって、またもてなす側ともてなされる側によって、その時々で相応しい品物は少し変わるが、それでも無難な品物を選ぶとなると、前述したアイテムになる。

この付下げは、私の母が晩年まで茶席用として使っていた単衣。ご覧の通り、付下げと名前が付いていても、模様の嵩は少なく、一見したら小紋に見間違うくらい。一応付下げの形式で模様が配置されているものの、中心となる上前衽・身頃には、小さい輪出し(りんだし)絞りが数個あり、あとは金彩で細い枝が引かれているだけ。どちらかと言えば、模様よりも無地場の水色が目立つキモノになっている。

模様中心となる上前身頃のあしらい。輪出し絞りで白く抜かれた部分には、細かい刺繍で模様が施されている。図案は春秋の小花。金線で描かれているのも、特定できない花の枝。ほとんど色の気配がないだけに、極めて控えめな印象を受ける。

よく見ると、絞りの中には、椿のようなピンクの花と楓のような白い葉の姿が見受けられる。この付下げには、全部で12個の輪出し絞りがあるが、その全てに小さな刺繍あしらいがある。模様に嵩は無いが、きちんと手は尽くされている。かなり以前に誂えた付下げでなので、今となってはどこから仕入れたものか判らない。雰囲気からすれば、菱一あたりの品物か。

左前と右後袖の模様姿も、身頃と同じ。ポツンと一つだけ輪出し絞りを置き、そこに申し訳程度に金の枝が並べてある。こうして畳の上に置いた状態でキモノを見ると、ある意味控えめすぎて、面白味の無い品物に思えるが、不思議なことに装った姿を見ると、その印象が変わる。

装った前姿を写してみると、白い輪出し絞りの位置が絶妙で、きちんと模様が主張している。そして横に伸びる小さな金の柄が流れを作り、しっかりと模様を繋ぐ役割を果たしている。家内は背が高い人だが、その身長に対しても寂しい図案にはなっていない。やはりこれは確かに付下げで、着用するとよく判る。

後身頃にも、きちんと模様が回っており、裾に近い背中心では、枝がきちん合うようになっている。そして、地色の水色と白抜きの輪出し絞りが、涼やかな姿を醸し出す。色は僅かに、刺繍の小花ピンクが覗くくらい。地色も意匠も、単衣での装いを、そして茶席での装いを前提にしたかのような付下げ。これは、「いつどこで、誰が装うのかを見越して作ったキモノ」と言えるのではないか。

(オフホワイト色 横段唐花模様 九寸織名古屋帯・織屋不明)

この単衣を着用したのが、今月初め。袷の季節・10月になっても、日中25℃以上の夏日では、やはり裏の付かない単衣の方が心地良い。単衣にするか袷にするか、その日の気候次第で変わるこの時期だからこそ、この付下げにも出番が回ってきた。帯はさすがに冬帯だが、この単衣のさりげなさや「仕事着」として使うことを考え、袋帯ではなく、名古屋帯を締めている。

真っ白ではなく、ほんの少しベージュが乗ったような、オフホワイト地色。模様は、二種類の唐花模様が、段違いに織り出されている。合わせた付下げ同様に、この帯にも目立つ挿し色がなく、かなりおとなしい印象を残す。この横段唐花を、お太鼓と垂れにうまく組み合わせて締めると、モダンな着姿が演出出来る。茶席ではなく仕事着として使うのだから、堅苦しい帯を使う必要は無い。

お太鼓には均等な間隔で模様が入り、垂れは可愛いピンクの小唐花模様になっている。規則的な模様が横に並ぶ帯姿は、すっきりと着姿をまとめる。そしてモチーフが唐花なので、遊び心もある。これは付下げというより、小紋感覚の帯合わせなのだが、このキモノの雰囲気からすれば、こうした名古屋帯でも十分に対応出来るように思う。

この帯は母親の品物ではなく、家内の持ち物。実はこれ、長い間店で売れずに残っていた品物。とりたてて「売ることが難しい柄行き」とも思えなかったが、あまりに買い手が付かなかったので、仕方なく家内用に誂えた。すでに20年以上経っているので、西陣のどこの織屋が作った帯かは判らない。もしかしたら、すでに廃業しているかも知れないが、価格は当時6、7万円だったはずで、それほど高い帯では無い。呉服屋の女房が仕事着で使う帯など、こうした訳アリの品物がほとんどだ。

単衣の軽やかさもあって、明るい黄色が基調の小物を使っている。帯〆は、山吹色の中に、小さなピンクと若草色が入る冠組。帯揚げは、クリーム地色の中に、少し大きめのピンク輪出し絞りをあしらたもの。こうした、優しく柔らかみのある着姿は、「垂れモノ」でなければ感じることは出来ず、織物ではなかなかこうはいかない。(小田巻冠帯〆・輪出し絞り帯揚げ 共に加藤萬)

今日は、これまで使われずに箪笥に残っていた私の母親の茶席付下げを、家内が仕事着仕様にした装いの姿を紹介した。母親と家内とではかなり身長差があり、身丈も裄も違うことから、一端キモノを解いて、前の縫いスジを消してから、仕立直しをした。幸いなことに、たっぷりと中に上げが施してあったので、家内の寸法に直しても、十分におはしょりを出すことが出来たが、付下げのように模様位置が決まっているアイテムでは、残り布として切り落とすことなく、中に入れ込むことが多い。折角着やすい寸法に誂え直したのに、装う機会が無い。そんなこともあって、今回の仕事着着用となった。

一般的なことを言えば、付下げはフォーマルモノに属すので、なかなか着用の機会は無い。けれども、今回の品物は茶席用であり、その模様姿からすれば、また違う性質を持っているように思える。母が亡くなって8年が経ち、ようやくこのキモノも陽の目を見ることが出来た。こうして仕事着として使うことが、故人への一番の供養になる。きっと店で家内が着ている姿を、母はどこかで、喜んでくれていることだろう。最後にもう一度、家内の着姿をご覧頂きながら、今日の稿を終えることにしたい。

果たして私には、遺す品物があるのだろうかと、ふと考えました。時計や貴金属類、ブランドモノのバッグなど、凡そ価値のありそうな品物は何一つ持っていません。そもそも私は若い頃から、「モノ」に興味が無かったので、どうにも仕方がありません。これではうちの家族は、形見分けの配分に困ることなど全く無いと思いましたが、たった一つだけ、受け継ぐべきモノを見つけました。それは、私にとって最も愛着のある生活の道具です。

何かといえば、このブログのタイトルにもなっている「バイク」です。私の愛車・本田のスーパーカブは、昔から多くのファンがあり、持ち主のことを「カブ主(ぬし)」と呼んだりもします。しかも、現在私が乗っている原付仕様の50ccは、すでに製造が中止されていて、この先世には出てきません。つまりマニアにとっては、とても価値のある品物なのです。

これこそが、名実ともに本当の形見であり、身内の誰かが引き継いで乗って欲しいモノです。けれども、家内はもちろん乗らないだろうし、三人の娘たちも難しいでしょう。とすれば可能性があるのは、昨年生まれた孫になるでしょうか。男の子なので、期待大です。乗れる年齢になるまで、あと17年。スーパーカブの行く末を見なければ、おいそれと永眠する訳には行きませんので、何としてもそれまでは頑張らねばと思います。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。