9月のコーディネート 相半ばする季節の、爽やかなフォーマル着

中庸(ちゅうよう)とは、儒教の中核を担う概念の一つで、考え方に偏りがなく、調和がとれていることを意味する。人物的に考えれば、対立する双方の意見の間に立ち、どちらの立場も尊重し、互いを納得させることが出来る、中立公正な人になるのだろう。対立ではなく、融和によって物事を進めていく。こうした中庸を重んじる政治家は、残念ながら、世界にも、そして日本にも、ほとんどいなくなってしまった。

「間(あいだ)を取る」とか、「落とし所を探る」というのは、互いが歩み寄ることを意味し、それは「妥協」という言葉でも言い換えられるだろう。だが、妥協をもたらすには、中を取り持つ人への信頼が無ければ出来ない話。結局重要になるのが、仲立人の人格となり、それが「中庸」と結びつく。双方が「まぁ仕方ないか」と受け入れられる結果を出すことで、対立は緩和し、人心が穏やかになる。なので仲介者が、己の腕力を背景にして争いを収めようとしても、所詮それは無理な話で、徳の無い者の下では、良い成果が得られるはずもない。

世界的な傾向としても、政治的な公正さが薄れると同時に、社会全体に格差も大きく広がっている。格差が生まれる要因は、賃金や所得の格差、正規非正規の雇用の格差、そして住んでいる地域や就職時の社会情勢による格差など、様々考えられる。けれども不公平感が増すほどに対立は広がり、それが社会の中の澱(よどみ)となって深く沈殿する。そして気づいた時には、妥協点を見いだせないほど、決定的な分断となる。ほとんどの国民に中流意識があった、いわゆる1970年代の一億総中流時代から半世紀。日本の社会も全く違うフェーズに入ったが、未来を危うくする問題の解決点は何も見つからず、ただ右往左往しているだけのように見える。

そして、同時に忘れてはならないのが地球環境の変化で、こちらも年々極端化している。暑いか寒いかの二極に偏り、心地よい時間は本当に少なくなった。もしかしたらこうした気候変動も、人の心持ちに少なからず影響を与えているかも知れない。やはり穏やかな日和が続けば、それだけ人の感情の起伏も少なくなるように思える。だが時間に追われ、片時も情報から逃れることの出来ない現代では、僅かな季節のうつろいを感じ取る心のゆとりは、すでに無くなっている。

そんな生活の中では、「自分の時間」を保つことは、かくの如く難しい。周りの動きに流されれば、知らず知らずに時間だけが流れる。これを止めるためには、日常とは違う世界に身を置くことが必要になる。もしかしたら「キモノを着ること」も、そんな非日常の事象の一つに数えられるだろうか。和を装うことで始まる、特別な時間。それをどのように演出するか、今月もコーディネートの中で考えてみよう。

(青磁色 三越縮緬花寄せ模様・江戸友禅付下げ 白地 菱唐花模様・紗袋帯)

先頃発表されたこの先三か月の気象予報によれば、10、11月の平均気温は高く、特に10月は夏の名残とも呼べる暑さが残るらしい。しかし12月になると、平年より気温が下がる予想が出されているので、いっぺんに冬が訪れるようだ。夏の余韻が長く、過ごしやすい秋はすぐに通り過ぎ、気が付けば凍える寒さになっていた。これから先は、そんな風に季節が動くのだろうか。

和装においても、ここ何年かの夏の長さは、品物の装いの時期を大きく変えてしまった。絽や紗、あるいは麻モノなどの薄物は、従来7、8月の盛夏に装っていた品物だが、6月中旬には着用が始まり、それが9月のお彼岸過ぎまで続く。それに伴って単衣の着用も、夏前の5月と早まり、秋は10月にずれ込んだ。この単衣を考える季節は、その日の天候や気温、湿度によっても、相応しい品物が変わるように思われ、装う人を悩ませる。なのでキモノも帯も、出来るだけ選択肢を広げておく方が良さそうである。

9月から10月にかけての、いわゆる秋単衣の時期は、夏前の単衣時期とは少し異なり、地色も素材も涼やかさだけを追求する訳には行かず、どことなく秋らしい落ち着きを持たせたくなる。とはいえ、暑さはまだ残っているので、肌離れの良さや軽い着心地も求めたい。つまりは、装いの二律背反状態になる訳だ。

これは夏が長く続きすぎることによって生まれた、新たな和装の課題とも言えるが、これを克復するべく、新たな生地も開発されている。それは絽や紗のように透けず、しかも絹の高級感を維持した質感を持ち、心地よい風合いも持つ。薄物としても単衣モノとしても装うことの出来る、使用範囲の広い品物。そこで今日は、この特別な生地を使い、そこに友禅の手仕事を丁寧に施した付下げを使い、爽やかなフォーマル姿を演出してみたいと思う。では、始めてみよう。

(青磁色 三越ちりめん地 花寄せ模様 江戸友禅付下げ・大羊居 千切屋扱い)

単衣に使う肌離れの良い生地となると、染モノ用としてはちりめん、織物としては塩沢やお召などが真っ先に挙げられるが、いずれも軽やかで通気性に富み、さらりとした心地になるのが共通した特徴。ただ従来の単衣生地だと、夏の気配が強く残る初秋の装いでは、まだ暑くてつらい装いになる。絽や紗のように、生地に隙間を作る訳には行かないが、それでも少しでも風を通したい。そんな「暑い秋」を心地よく装うために開発されたのが、いわゆる「さわやかちりめん」と称する生地である。

これは、ちりめん生地でありながらシボ感が少なく、紗生地のようなシャリシャリした風合いを持つ。ちりめんは、経糸に生糸を、緯糸には右に撚った糸と左に撚った糸を使って交互に打ち込み、織り上げ後の精練(不純物除去作業)により、撚糸が収縮することで生まれる生地の凹凸(シボ)が大きな特徴になっている。そして、右撚糸と左撚糸を一回ずつ交互に織り込んだものを、一越ちりめんと呼ぶ。

織物の場合、経糸の数え方は一本二本だが、緯糸では一越二越になる。通常打ち込む緯糸の数が増えるとシボが大きくなる。このさわやかちりめんは三越、つまり右撚糸と左撚糸を交互に三回ずつ織り込んだものだが、これだけでは通常生地の凹凸が大きく出てしまい、とても心地良い生地にはならない。では何故、こんな軽くて涼し気な質感を持つ生地が生まれたのか。少し専門的になるが、考察してみる。

反物の端には、爽やか縮緬の名前が見える。これは今から27年前の1998(平成10)年、滋賀長浜の吉正織物工場が開発した生地で、「さわやかちりめん」の名前は、当工場の登録商標になっている。

爽やかちりめんが開発される以前、変わりちりめんという生地があった。これは、緯糸に通常の強撚糸を用いるのではなく、下撚りした糸を二本以上引き合わせ、最初の方向とは逆方向に上撚りをした糸を使っていた。この手の糸のことを「諸撚糸(もろよりいと)」と呼ぶが、この糸そのものの外観は、シボが見えるように加工されており、精練によるシボ立ちとは生地の成り合いが異なっていた。変わりちりめんでは、従来のちりめん生地が持つ、水にぬれると縮みやすい欠点が克復されており、質感はふっくらした風合いはそのまま保たれるというものであった。

この技術を応用したのが、三越の変わりちりめん・さわやかちりめんである。この強撚糸の緯糸・右撚糸と左撚糸の間には、撚りの少ない諸撚糸が織り込まれ、それにより糸の撚りを戻す力が抑制されている。つまりは、撚りを戻させないことで、生地の凹凸が減らされている。そして経糸に生糸ではなく、八丁撚糸機による撚糸が使う。この要件によって、紗のように軽く、そして良質な絹の風合いを持つ、爽やかな単衣用・白生地が生まれたのである。

「花寄せ」と意匠に題材が付いた、大羊居の手による上質な手描き友禅。

そしてこの品物の上質さは、生地だけではない。そもそもこの爽やかちりめんは、装う人に優しい着心地をもたらすだけでなく、染料の吸いこみにも優れ、発色が鮮やかに映る生地質を持つ。従って、高度な友禅の施しを可能にする良質な白生地とも言える。薄物や単衣モノには、なかなか上質な友禅仕事の品物が少ないが、この爽やかちりめんが生まれたことにより、それが可能になった。

「花寄せ」と名前が付いた付下げの意匠は、上前に菊と菖蒲と萩があしらわれ、後身頃には撫子と桔梗の姿が見える。つまりは、夏前の単衣時期の菖蒲と、夏後の時期の秋草を寄せ合わせた花の図案ということになる。生地の質も模様の内容も、暑さの残る単衣がきちんと意識されている。

上前の菊模様は、丁寧な糸目と精緻な刺繍によりあしらわれている。絵画的に描かれた花は、さりげないが明るく、華やかな印象を残す。

菖蒲の花に施されている刺繍。駒繍と縫い切り技法を併用し、立体感のある美しい花姿を演出している。こうした一つ一つの丁寧な技の積み重ねが、上質で上品な品物を形作る。江戸友禅は、下絵から色挿し、地染め、そして刺繍や箔置きなどの加工が各々分業化されており、その職人たちが一体となることで、品物が完成する。模様の細部からは、そんな職人たちの息遣いが聞こえてくるようだ。

上質な生地に上質な仕事が施された友禅だが、模様はご覧の通り、決して仰々しいフォルムにはなっていない。生地の質と同様に、爽やかで軽やかな雰囲気を持つ付下げである。それでは、この品物のコンセプトを生かす装いとするには、どのような帯合わせをすれば良いか、考えてみよう。

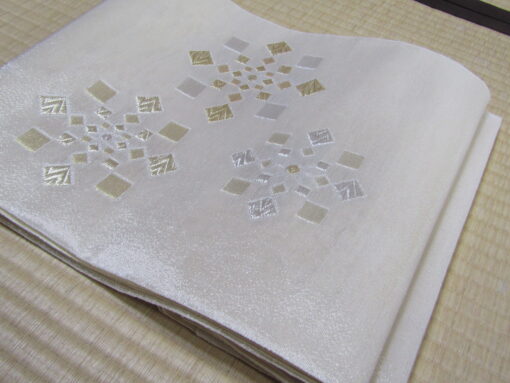

(白地 菱唐花文様 紗袋帯・紫紘)

文様表現の加工技法として、箔を四角や三角、あるいは丸型に切り取り、それを散らしたり組み合わせたりする「截金(きりがね)」があるが、これを組合わせてデザイン化し、唐花文として意匠にしたのが、この紗袋帯。唐花に見えないことも無いが、それよりもっと抽象的で、ある意味西洋的、かつ無機質な感覚を持つ模様姿になっている。

模様の挿し色は無く、ほぼ金と銀糸だけを使って織りなされている。このシンプルさがまた、この抽象デザインに相応しく、モダンさを増長させている。さりげないが都会的で、夏帯の軽やかさも感じさせる。紫紘と言えば、雅やかな平安王朝の文様を思い起こさせるが、こんな帯も作る。ここに老舗織屋の懐の深さが、垣間見える。

金銀の四角い箔を放射状に置いて、花弁を形作る。模様の散らし方でも、截金加工を念頭に置いたデザインということが判る。四角の中に稲妻のような筋が入り、それが図案のアクセントにもなっている。さらに、金銀糸の色に微妙な濃淡を付けることで、模様に立体感が生れている。

前模様は、横並びで二つの唐花図案が付いている。シンプルで、すっきりと涼しそう。夏の軽やかなフォーマルの装いに相応しい帯と思われるが、果たして大羊居の花寄せ模様・付下げに合わせると、どのような表情となるのか。試すことにしよう。

付下げの花寄せ模様も、紗袋帯の截金唐花模様も、それほど嵩が無いシンプルなあしらいで、互いに地空き部分が多い。なので、キモノの青磁色と帯の白が前に出て、それが爽やかな印象を生み出す。まだ今の時期は、見た目の涼やかさも欲しくなる。

キモノ図案は写実的な草花で、帯は幾何学文を組み合わせた唐花。モチーフはどちらも花だが、その模様姿は全く違う。こうした対照的な意匠をコーディネートすると、バランスの取れた着姿を演出することが出来る。写実と写実、幾何学デザインと幾何学デザインでは、どこかに模様が重なるくどさ、あるいは不自然さが残る気がする。

前模様の帯柄は二つ。キモノの菊と菖蒲の姿が放射状の唐花の姿に、すっきりと優しく映る。軽い付下げとはいえフォーマル姿なので、きちんとした佇まいにすることが求められるが、この上品な姿を見れば、十分その条件に適っているように思える。

小物の色は奇をてらうことなく、キモノの地色・青磁色に合わせる。あくまで上品で爽やかな着姿を整えようとするのであれば、こうする他は無いのだろう。帯が紗なので、小物も夏モノを使う。(青磁色内記組帯〆・渡敬 青磁色紋綸子絽帯揚げ・加藤萬)

今日は、長い夏を凌ぐために生まれた爽やか生地を使い、初秋の装いを考えてみた。見た目の涼やかさや軽やかさはあっても、装う本人がそれをリアルに感じていなければ、やはり身のこなしに影響を及ぼし、着姿のどこかに無理を生じる。季節に応じた装いを考える時には、見る人にも装う人にも、納得できる姿を演出することが大切になろう。

単衣モノを装う期間が長くなった昨今、その日の気候によって何を装うか、悩ましさが増したことは否めない。けれどもそれは、装いの選択肢が広がったと捉えることも出来る。皆様も夏の長さを前向きに捉え、多彩なコーディネートを楽しんで頂きたい。 最後に、今日ご紹介した品物をもう一度ご覧頂こう。

中庸であるということは、「バランスがとれている」ということだと思います。バランスとは、つりあいとか調和を意味しますが、完璧ではなくとも、ある程度均衡がとれていれば、多くの人が納得できます。政治を司る者がバランス感覚を失い、偏った側に傾斜すれば、やはり社会は混乱します。今の国際情勢を見れば、完全にバランスを失ったように、いやそもそもバランス感覚が欠如した者によって支配されていると思います。

そして「自分だけが良ければ良い」と考える者の、何と多いことか。バランスを欠いた自国第一主義が秩序を乱し、社会の混乱を招いていることは誰の目にも明らか。それを止められないのですから、もうどうにもなりません。そしてそれは日本の社会にも影を落とし、じわりと「嫌な空気」が漂い始めた気がします。平穏さを欠いた世の中では、思わぬ厄災を呼び起こしてしまいます。気づいた時には、すでに手遅れとならぬよう、願いたいものです。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。