外は灼熱、店先は秋 バイク呉服屋、衣替えの一日

毎年8月末になると必ず行うのが、棚卸。これは店の棚に並ぶ品物が、きちんと帳簿に掲載されている通り実在するか、それを確認する作業。これにより在庫の総額が判り、決算時に算出する損益計算では欠かせない資料となる。バイク呉服屋の決算月は8月なので、棚卸がこの時期の仕事になっているが、そもそも呉服屋にとって、夏は商いの閑散期に当たることから、この暑い盛りに一年の帳尻調べを持ってきたのだ。

品物は棚卸の時、帳簿と照合するだけでなく、同時にその状態も確認する。反物は巻き方がきれいに揃っていなければ、一度全部解いて最初から巻き直す。その時布を送りながら、汚れやヤケが無いかも確認する。店先に飾る機会やお客様に見て頂くことが少ない品物は、棚卸でもなければ細部まで視認することが無い。うちでは、それほど多くの在庫を抱えている訳ではないが、小物に至るまで一点ずつ丁寧に見ていくので、全て終わるまでに三日ほどを要する。

そして今は丁度、夏モノから冬モノへと店内の品物を切り替える時期。もちろん夏モノも棚卸をしてから箱に仕舞い、来年の五月初めまで出番を待つ。9月に入っても真夏日が続き、袷どころか単衣の出番もまだ。なので装いはまだ薄物であるが、店先は季節を先に進めない訳にはいかない。いくら暑くても、浴衣や麻モノはもう置けない。

けれどもここ何年かは、秋になっても夏モノを見たい方が何人か来られる。もちろん着用は来シーズンだが、長い夏に対応出来る品物を、今のうちに用意しておきたいという心理なのだろう。そしてそこには、シーズン終わりなので値段を下げてくれるかもという、お客様側の期待もある。

私としても、来年まで品物を寝かせるより、安くしても今のうちに売ってしまいたい。もちろん、保管していても品質は変わらず、価値も変わらない。だから、ここで安く売らなくても、来夏はまた正価で売れるはず。けれども商いをする者にとって、半年先の100よりも今の50の方が、価値があると考える。売れる機会があれば売っておいて品物を現金に換え、それを元手にまた来夏用の新しい品物を仕入れる。品物の新陳代謝と言う意味と、お金をスムーズに動かす観点から、季節を終える品物の価格は下がる。

という訳で、今年も9月最初の稿は、店先の衣替えの様子をご覧に入れよう。何年か続けてこのブログ稿を読んで頂いている方なら、画像から、どの品物が店の棚に残り続けている「古株」なのか、そしてどれが「ニューフェイス」なのかを、見分けることが出来るはず。こんなヘビーユーザーの方には、ぜひとも来年の棚卸を手伝って頂きたい。それでは、始めることにしよう。

(いずれも淡い地色の大島・小紋・織名古屋帯を置いた、初秋のウインド)

夏の間は上げていたウインド内の御簾を下げて、外から店内の様子を判り難くする。夏は浴衣や小千谷縮、そして木綿や麻の半幅帯など、手軽に装える品物を積んだり飾ったりしていたので、気軽に覗いて頂けるようにと、店内の様子をオープンにしていた。ただ秋になって、素材がほとんど絹に変わったことから、品物は専門性の高いものに変わった。そこでそんな店の雰囲気に合わせ、少し敷居を上げてみた。ただ、表の自動ドアは開けっ放しになっているので、依然として入りやすくはなっている。

本来なら品物は、秋になるとビビッドで落ち着いた地色が多くなるはずだが、バイク呉服屋のウインドは相も変わらず薄く優しい色ばかり。一見「単衣に向くモノを集めた」と理解されるかも知れないが、そうではない。うちでは、袷でも単衣でも薄物でも、商品構成は明るく淡いパステル色が中心。つまりそれが、バイク呉服屋のカラーで、それこそが店の個性である。

と言う風に偉そうに理由付けしているが、本当はただ、自分が好きなように、品物を選んで置いているだけ。ほとんど何も考えていないというのが、正しいところだろう。では、思うままに選び、思うままに飾った秋の店内へとご案内しよう。

正面のウインド。左から、青磁色小十字・絣大島紬(伊集院リキ商店)、オフホワイト地正倉院花文・九寸織名古屋帯(紫紘)、銀鼠色雪輪模様・飛び柄小紋(千切屋) 小物は、リバーシブル綾竹組帯〆・紫と桜色(渡敬)、花文帯揚げ・緑と桜色(渡敬)、鶸色・更紗友禅バック(岡重)

ウインドの三点は、すべて淡いパステル色を基調としており、いかにも「バイク呉服屋らしい」品物。青磁色の小さな十字絣大島は、ポップで都会的な優しい雰囲気を持つ。そもそも私は、精緻な絣の渋い泥大島を好まない(本当は、高すぎて仕入れられないだけ)。雪輪模様の小紋は、単衣にも向く柄で、茶席にも合いそう。

正倉院花文帯は、ひたすら可愛い印象を残す。顔に似合わぬ可愛いモノ好きの私を狙い撃ちした紫紘の策略にまんまと乗せられ、先月思わず買い取ってしまった。そして、同時に仕入れた訳でも無いのに、帯揚げの色模様と帯図案がほぼリンクしている。合わせたバックは、京友禅メーカーの岡重が制作したもの。象をあしらった更紗文を描いているが、カジュアルな装いの中で活躍しそう。今回ウインドに飾った品物は、どれも地色か模様の挿し色に緑系の色が入っている。店の顔となるウインドを考える時、このように一つの色を基軸として、品物を揃えていくことがよくある。

夏の終わりのウインド。左から、薄グレー地横段・夏大島(東郷織物)、生成色団扇千鳥模様・夏紬手描染帯(湯本エリ子)、白地黄色縞・小千谷縮(吉新織物) 小物は、空色小田巻・夏帯〆(翆嵐工房)、黄土色暈し・夏帯揚げ(加藤萬)

木綿の希少品・綿薩摩を製織する東郷織物では、数は少ないがこんな夏大島も作っている。白に近いごく薄い藤色で、色を違えた横縞が入る。小千谷縮は、最もポピュラーな縞柄。今年から仕入価格が跳ね上がり、同時に製織される反数も少なくなった。夏キモノとして、価格的に最も売りやすい品物だけに、この値上がりは痛かった。湯本エリ子さんの手による団扇の染帯は、江戸風情を感じさせてくれる作品。今夏は売れなかったが、構図も挿し色も垢抜けているので、いずれ誰かに目を止めて頂けるだろう。

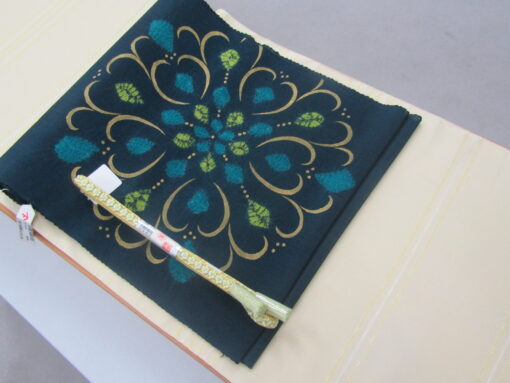

中央の飾り台。栗色・米沢草木紬(野々花工房) 深緑色・花文絞り九寸帯(藤井絞)

栗とヤマモモを使って糸染をした、柔らかい栗色の草木紬。米沢・野々花工房の横段無地紬は、シンプルで様々な帯合わせが楽しめる。合わせた藤井絞の深い緑色地の紬帯は、孔雀の羽を思わせる大胆で美しい花文。桶絞りと巻上げ絞りを用いてあしらわれた模様は、絞り技法ならではの立体感と華やかさが帯の表情に表れている。また上に乗せた帯〆(渡敬)は、小花を表面に織り出した珍しい姿で、これも立体的。

夏の飾り台では、浴衣に向く半幅帯が並んでいた。絹モノの博多帯から、竺仙の麻無地暈しや綿麻。そして首里ロートンや琉球、八重山絣の木綿帯。産地ごとに素材も図案も異なり、個性溢れる帯が並ぶ。撞木にかかった赤い反物は、竺仙の奥州小紋。一応浴衣の範疇に入る品物だが、模様が管の長い乱菊で、色も深くくすみのある赤。なので、秋口に装える木綿キモノとなりそう。

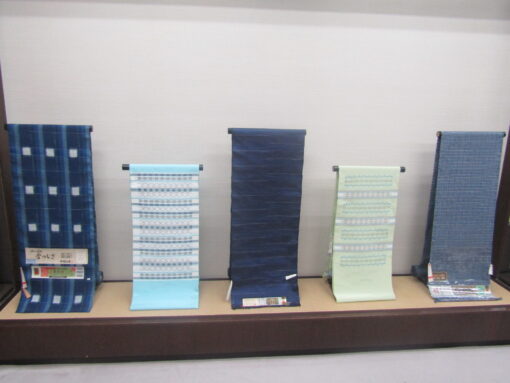

壁側に置いた五脚の撞木。三脚の長めの撞木は左から、紺色・藍染米沢絣紬(野々花工房)、深紺色・横段縞大島(伊集院リキ商店)、藍色・小格子草木伊那紬(久保田織染工業) 小さいニ脚の撞木は、いずれも南風原花織帯(手織工房おおしろ)

キモノは三点とも、紺や藍など青系の紬。米沢、奄美、信州と各々に産地は異なるが、いずれも手織り。糸染に使っている染料も、米沢絣が藍と五倍子、奄美縞大島は一部が泥染、そして伊那格子ではりんごといちい。風合いも色の気配も違う三点の青い紬に対して、水色と鶸色の南風原花織がよく合う。すこし凌ぎやすい気候になると、紬のキモノに袖を通したくなる。

夏の壁際には浴衣が掛けられ、ウインドの後ろの台には、ずらりと浴衣が並んでいた。この品物配置は毎夏同じで、パターン化している。浴衣生地は、コーマや綿絽、綿紬と様々だが、最近は挿し色の少ないシンプルな柄行きの品物が、売れ行きが良い。紺地に白模様、あるいは白地に紺抜き模様のオーソドックスな浴衣は、帯次第で着姿が変わるので、コーディネートの楽しさがある。台に並べた浴衣の嵩は、明らかに減っている。売れた分だけ次の年に仕入れるのが常だが、来年はどうなるだろうか。

もう一方の壁に設えた飾り棚。いずれも小紋と名古屋帯の組み合わせ。キモノは左から、クリーム色・細竹縞(トキワ商事)、薄水色・小唐花の丸飛び柄(菱一)、ベージュ色・小七宝飛び柄(千切屋) 織名古屋帯は同じく左から、薄サーモンピンク色・正倉院唐花文(田村屋)、薄鶸色・花菱文(斉木織物)、白地・横段柘榴文(山田織物)

この三点の小紋も、地色が薄い。特に一番左の細竹縞など、模様が細かく挿し色も淡いので、画像では白生地のように写ってしまっている。三本の帯地色も決して濃くは無いが、キモノ地色より僅かに色の気配があるので、微妙にコントラストが付く。どれも単衣に向きそうな雰囲気だが、単衣を装う期間が以前よりかなり長くなっているので、こうして飾っておけば、目に留めて頂く機会が増えることになる。

夏終わりの飾り棚には、高級浴衣の絹紅梅と綿紅梅が入っていた。三点とも竺仙の品物で、模様は露芝に桔梗・羊歯文・団扇に秋草。紅梅は夏キモノの範疇で、名古屋帯を合わせることがほとんど。盛夏の装いだが、真夏日が続く今月中旬頃までならば、十分に使えるだろう。

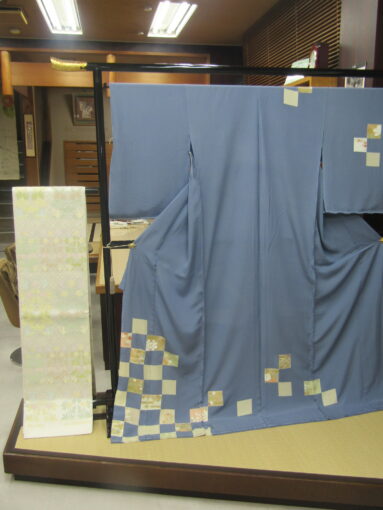

最後は店内唯一の衣桁に飾った品物。縹色 市松取り疋田小花模様・訪問着(トキワ商事) オフホワイト色 桐竹鳳凰文・唐織袋帯(山口美術織物)

市松模様で区切られた中に、染疋田と四季折々の花を描いた図案を交互に入れた訪問着。模様に嵩が無く、控えめで大人しい気配が覗く。訪問着と言えども、こうした仰々しさを除いた意匠ならば、フォーマルの場で前に出過ぎない装いとなり、使いやすくもなる。帯の図案は、高貴な桐竹鳳凰文だが、これも図案が細かく配色も淡いので、重厚さが消えて軽やかな印象を受ける。この帯も出番が多そうで、色無地と合わせてお茶席での装いにも向く。

夏の最後に掛けていたのが、三点の絽付下げ。模様は、左から雪輪に秋草、萩に桔梗、そして珍しいグラジオラス。グラジオラスには、唐菖蒲(とうしょうぶ)とか阿蘭陀菖蒲(オランダあやめ)の別名があり、明治期に輸入された夏花。黄色の紗袋帯は、小さな矢絣を横段に織りなす面白い幾何学図案。昨今では、盛夏にフォーマルを装う機会がかなり少なくなっているので、こうした品物はなかなか動かない。この三点の品物も、店番がかなり長くなっているが、致し方ないだろう。

外はまだ35℃を越える灼熱の暑さが続いているが、今年も店先は、一足も二足も早い秋を迎えた。季節が動く前に品物の季節を動かすことは、呉服屋に限らず、衣料を扱う者の常識。だが素材も色も模様もこれほど変わるのは、呉服屋の店先が白眉であろう。それは和装がいかに、季節感に重きを置いているかと言うことの、裏返しでもある。

まだとても、秋冬の装いに思いを馳せる気にはならないと思われるが、せめて画像だけでもご覧になり、季節のうつろいを楽しんで頂けたなら、幸いである。最後にもう一度、今の店内の様子をご紹介しながら、今年の衣替え稿の締めとしたい。

棚卸をしていると、各々の品物にそれぞれの思い出があることを、改めて思い知らされます。品物によっては、買い入れたメーカーや問屋が廃業したところも多く、その仕入先のことや担当した社員のことなどが蘇るのです。いつどこで、どんなシチュエーションで品物を買い入れたのかと言うことは、案外忘れずに覚えているものです。

そして店にやってきた品物が、これまでどのような経過を辿ったのか。それも各々に違います。商いの中で、一度もお客様の目に留まらなかったというモノは少なく、中には何度も売れそうになった品物もあります。「あの時売れていれば・・・」と思わないこともありませんが、より相応しいお客様に見初めてもらうのを、じっと待っていると前向きに捉えるようにしています。

大げさですが、自分で扱う覚悟を決めて選んだ品物たちには、全てに愛着があります。毎年の棚卸の作業は、店の棚で装う人が現れることを待っている、そんな品物たちに対して、そして仕入れた自分に対しても、もう少し頑張るようにとエールを送る場になっているのかも知れません。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。