いつか来た道、いつか見た空 王滝村・濁川温泉、41年目の鎮魂

旅に出ると、膨大な画像を写す。なので帰ってくると、まずその整理に当たるのだが、最近ではパソコン上で全ての作業が完結するので、時間的にかなり楽になり、その時々の写真記録も簡単に探し出せるようになった。けれども、私がバックパッカーだった昭和の頃は、何もかもがアナログであり、動画で記録を残せる人は限られていた。だから後年、記憶を辿るために必要となるのがその当時の写真だが、紛失すればネガでも見つけない限り、それで終わりになる。

このブログの旅稿を書く時には、自分が所有するアーカイブ画像を度々引っ張り出してくるが、中には、いくら探しても見つからないものがある。私の心の中に強く焼き付いている風景でも、読む人の側にしてみると、説明する文章と共に実際の画像が添えてなければ、その場所のリアル感は伝わらない。

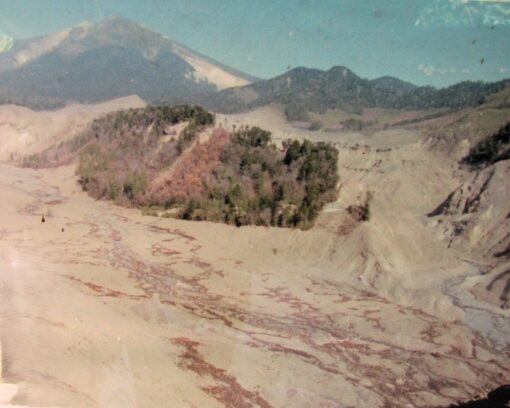

そんな中で最近、長いこと探し続けていたある場所のネガフィルムが、古い書箱の片隅から発見された。それは41年前、地震による土石流で突然姿を消した、木曽御嶽山直下・王滝村にあった濁川温泉を写した画像。そこには温泉の建物や川に架かる吊り橋、大岩が転がる河原の姿などが写し出されている。無論古いモノなので、現像したところで画質は良くないが、それでも、当時の記憶を鮮明に蘇らせるには十分であった。

濁川温泉については、今から12年も前の「むかしたび」の稿(2013.7.14)で書き残している。しかしこの時は、写真が見つからなかったので、文章だけである。今回画像を発見したことで、泥の中に埋もれてしまった濁川温泉について、改めて書きたくなった。そこで新たな記録として残すために、何をすべきか考えてみると、それはともかく、実際に宿があったところまで行き、自分の目で今の姿を確めることだった。

だが調べてみると、濁川温泉跡に繋がる林道は車の通行が出来ず、二輪車さえ入ることが許されていない。なので、頼れるのは自分の足だけ。その距離は往復で約20Kもあるが、これくらいなら十分に歩くことが可能で、体力的に問題はない。いつか見た空の下で、いつか来た道を歩き、未だに亡骸が発見されない宿の方々の慰霊をしてこよう。今回の旅稿は、被災41年目にしてようやく叶った「濁川温泉への鎮魂旅」である。

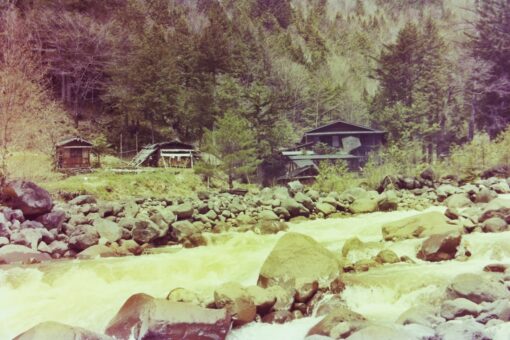

(ありし日の濁川温泉 1982.5.3撮影)

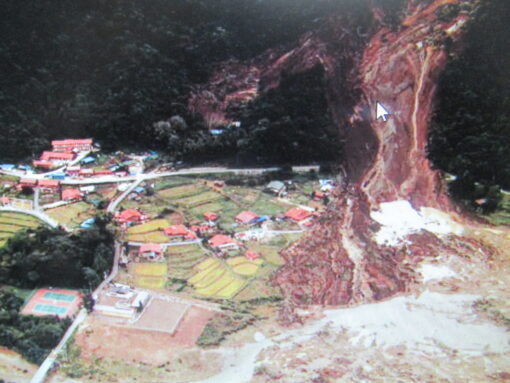

(泥流に埋め尽くされた濁川温泉付近 1984.9.14 長野県土木部撮影)

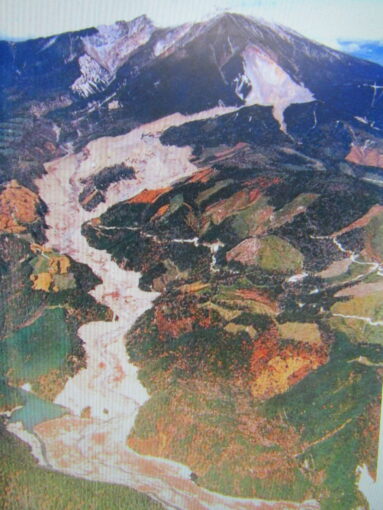

(現在の濁川。遠くに御嶽山の崩壊地が見える。2025.8.27撮影)

今回43年ぶりに訪れた、王滝村濁川流域と温泉跡までの歩程と現状を書く前に、濁川温泉とはどのような場所にあり、どんな宿であったか。そして、一瞬にしてその宿を埋めてしまった長野県西部地震とそれに伴う土石流災害が、いかに激甚なものだったか。12年前の稿と重複する部分があるかと思うが、もう一度説明しておきたい。災害前の宿の姿、災害直後の姿、そして40年の歳月を経て蘇った川の姿。今回は画像を多く用意してあるので、よりリアルな姿を、時系列に沿って見て頂けるかと思う。ではまず、ありし日の濁川温泉について、お話してみよう。

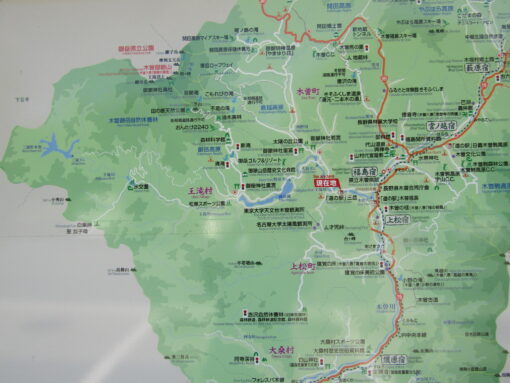

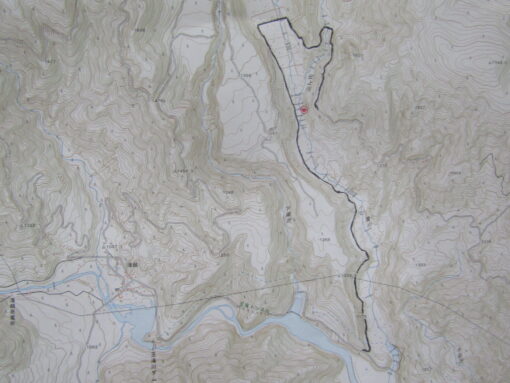

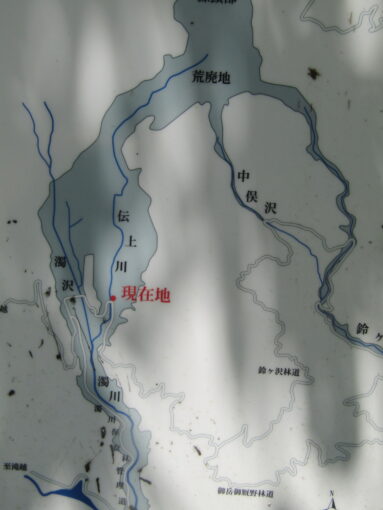

最初に、現在王滝村の隣・三岳村の道の駅に設置されている地図を見ながら、当時の濁川温泉のおおよその位置と経路を確認しておこう。私が宿を訪ねた昭和57年当時は、まず中央西線・木曽福島駅で降りて、おんたけ交通のバスで王滝村中心部まで行く。所要時間は40分。そして役場の前から出る村営バスに約50分揺られて、温泉の入り口に着く。このバスは20人乗りのマイクロで、朝夕2往復。山ひだにそって開削された林道を通り、村の最奥集落・滝越まで行っていた。この林道が出来る以前、滝越の子供たちは、森林鉄道によって通学していたが、王滝では昭和50年代初頭まで、木材を搬出する森林鉄道が住民の足にもなっていた。

バスは、村の北西・鈴ヶ沢集落から林道に入り、途中御岳御厨野林道、王滝林道を経て、滝越集落を目指す。濁川温泉はその経路の中間地点で、出発点からは約10K。林道なのでダートで幅は狭い。車のすれ違いは難しく、所々に退避所が設けられている。道は谷筋にへばりつくように付けられており、砂利と小石が多いかなりの悪路だった。

一応、温泉の入り口には停留所があり、そこに上の画像にある看板が立っている。「これより徒歩で20分」とあるが、宿は林道から下った先の濁川の河原に建つ。宿への道は、鬱蒼としたヒノキ林の中の細道を行く。木の根が飛び出していて歩き難い上、道幅は人が一人やっと通れるくらいの狭さ。そしてかなりの急勾配なので、下りは楽だが林道へ戻る時の上りはきつい。

そうして辿り着いた河原には、意外に大きい宿の母屋と幾つかの小屋が建っていた。ご覧の通り、宿の背後には山が迫り、すぐ前には濁川の流れがある。標高1200mの国有林の中に建つ一軒宿で、営業は4月~11月。この当時、電気や電話、ガスなど基本的なライフラインは何もなく、ランプと薪と囲炉裏に頼る「仙境の宿」であった。確か宿の予約は、往復葉書を使ったと思うが、宿泊したのが5月の連休中だと言うのに、宿泊者は数人だけだった。

河原には壊れかけた丸木橋が掛かり、対岸に渡れるようになっていた。かつてこの木橋の奥には、王滝森林鉄道・濁川支線があり、切り出したヒノキ材を満載した貨車が、下流の王滝川方面に向かって走っていた。

川には大きい石が点在し、所々赤茶色に濁った水が流れる。鉄分の濃い温泉成分が、川へと流出していたのだろう。川の流れは速かったが、水量は多くなく、川幅も狭かった。河原はゴロゴロと石が多く、歩き難かったことを覚えている。泊った日は天気に恵まれ、大きい石の上に寝そべり昼寝をした。まさか、こんな穏やかな谷が2年後に埋め尽くされてしまうとは、その時夢にも思わなかった。

宿の母屋は一段高いところにあり、階段を下りて浴室へと向かう。画像で窓の開いたところが、風呂場。目と鼻の先には、濁川の河原。宿は古く、大正時代に建てられた木造家屋をそのまま使っている。入り口が土間になっていて、玄関脇に「濁川温泉場」と書かれた年季の入った標札が掲げてあったのを思い出す。客間は二階にあり、障子とふすまで仕切られている。長いこと畳を替えていないらしく、湿気で浮き上がっている。夕食は、川魚の焼き物と山菜の天ぷらやおひたし、豆腐みそ。簡素だが、心のこもった料理だった。

宿の別棟に位置していた浴室は一つで、混浴。40℃ほどの炭酸鉄泉が、風呂の底から湧いている。丸太作りの小さい素朴な木製の浴槽に浸かると、プクプクと気泡を立てた源泉が、体にまとわりつく。茶褐色の湯色に、湯船も小屋の板も真っ赤に染まっている。手拭は、何度か浸すうちに赤く染まり、髪の毛も髭も湯の鉄分でゴワゴワになる。せっけんが使えないので、体を洗うのは不自由だが、適温の湯はゆったり浸かっていて、飽きることは無い。窓からは濁川の河原が見渡せ、林の奥から鳥のさえずりが聞こえる。昔は「山吹ノ湯」と称されていたようだが、まさにここは、俗界を離れた現世の仙人境であった。

「御嶽山の斜面から流れ下った土石流が、濁川温泉を飲み込み、その流れは一気に王滝川を埋め尽くして、一部は下流の牧尾ダムにまで達した・・・」 私はこの日朝から仕事に出かけていて、夜8時過ぎになって初めて、西荻窪の定食屋のラジオから流れてくるニュースで、この災害を知った。1984(昭和59)年9月14日・金曜日のことである。「あの濁川温泉が、まさか」。 私には、にわかに信じ難いことであった。

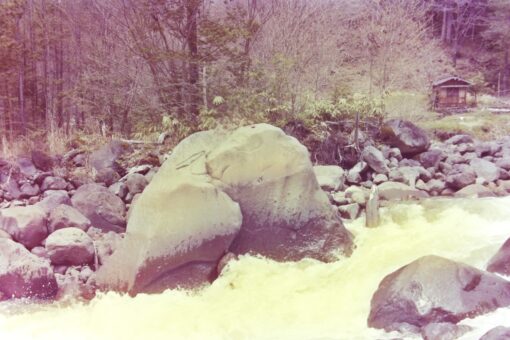

王滝村直下で発生した、震度6・マグニチュード6.8の長野県西部地震により、御嶽山八合目付近から山が崩れ出し(御嶽崩れ)、その土砂が大規模な土石流となって、山の南側に端を発する伝上川と隣り合う濁川へと流入、さらに谷筋を一気に下って王滝川にまで到達した。上の画像には、崩壊地から流れ出たすさまじい量の土石流の経路がそのまま写し出されている。(長野県土木部撮影)

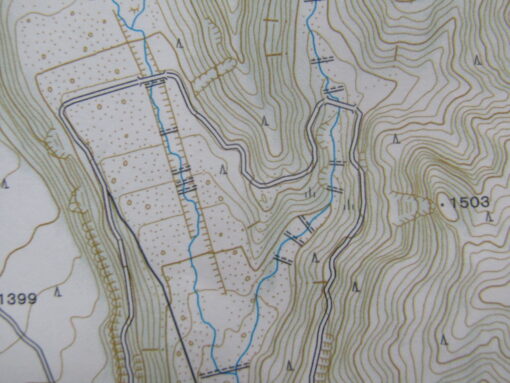

この地図と画像は、林野庁が御嶽御厨野林道の途中に設置した「国民の森・展望台」の案内板に掲げたもの。(この展望台へと続く林道は現在封鎖されており、一般の人がここへ辿り着くことは難しい) これを見ると、崩壊位置や土石流の規模、そして何もかもが消えた被災直後の様子と土砂を撤去した後の川の姿が確認できる。

御嶽山の頂上から南東側へ下った八合目付近が、崩壊の起点。標高2550mから1990mにかけて、幅430m・厚さ160mもの山体が一気に崩落。時速約80Kの速さで、谷を駆け下った。この崩壊により発生したのは、岩屑(がんせつ)なだれとも呼ぶ土砂や岩石流失で、これを伴った土石流が、直下の伝上川へと流入した。

伝上川を駆け下った泥流は、一部は100mも高さがある尾根を乗り越えて、濁川へと流入。そして合流後勢いを増した土砂は、そのまま濁川右岸にあった濁川温泉場を一気に飲み込み、下流へと流れさった。画像は、伝上川と濁川の合流地点。岩屑なだれは、8時48分の地震発生とほぼ同時に発生し、わすか3~4分で濁川温泉を通過、8分後の8時56分には王滝川へ流入したものと、後の国土交通省の調査で割り出された。

30~50mの土砂が堆積した濁川温泉付近。この日宿では、前日からの宿泊者はおらず、宿のおかみさんと息子さん夫婦、そして小さな子の4人がいた。ご主人は、里にある自宅へ帰っていて難を逃れた。地震から数分で襲ってきた黒い流れに抗いようもなく、あっと言う間に巻き込まれてしまったのだろう。尊い4人の命が、70年前の古い建物と共に、泥流の中に消えてしまった。以来41年、亡骸はまだ見つかっていない。

震源に近い松越地区では、大規模な地滑りが発生。道路や橋を押し流し、住宅や生コン会社、森林組合の建物が土砂に吞み込まれ、13人が亡くなられた。

村の最奥にある滝越地区でも地滑りが起こり、一人が亡くなった。この地区では、村の中心に続く村道が崩壊したことで、一時的に孤立状態となった。

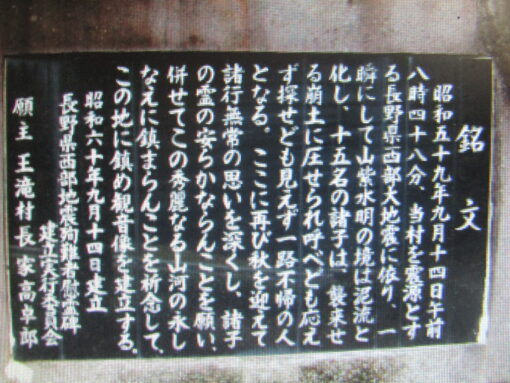

大崩壊のあった松越地区の入り口には、慰霊碑が建立され、亡くなった方14名と未だ地中に眠る15名の方々の氏名が記されている。毎年9月14日には、遺族や関係者が集まり追悼式が執り行われているが、今年も先週の日曜日、村長以下20名が参列して41年目の慰霊が行われた。

王滝村では、毎年この日に防災訓練が行われ、災害への意識を新たにするとともに、41年前の地震と土石流災害を教訓とし、風化させぬように、次世代の住民へと語り継がれている。すでに濁川温泉場のことを知る人は少なく、まして実際に宿泊したことのある者など、皆無に近いだろう。ネット上で探しても、ありし日の濁川温泉についての記載は限られており、画像も少ない。ならば過去を知り、災害を知る者として、今を伝えることも大切なのではないか。そしてそれは、この地に今も眠る宿の方々への慰めになるような気がする。そんな使命感にかられたことが、今回の鎮魂の旅の動機付けとなった。では、43年ぶりに辿った濁川温泉場への道のりを、画像とともにご覧頂こう。

今回出発点となったのが、濁川保安林管理道の入り口。この道は、長野県西部地震の災害復旧の一環として行われた森林復旧や土砂流出の防止など、治山事業全般を円滑に進めるために開削されたもの。1992(平成4)年、濁川左岸に沿って付けられたこの道は、無き宿のことを回想しながら歩くには、またとない道と言えよう。

災害前、バスが運行していた林道は、濁川の河原よりかなり上の崖の淵を走っていた。この道は今も健在だが、あまり整備されておらず、村や林野庁は、そもそも車(二輪も含めて)の通行を許していない。歩くことは出来るが、濁川温泉跡までは、林道起点の鈴ヶ沢からも終点の滝越からも、約10Kほどの距離があり、どちらも出発点としては遠い。それに比べてこの管理道は、王滝川沿いを走る県道からも近く、車を留め置くスペースもあるので入りやすい。但しここも、一般車の通行は不可で、ゲートには厳重にカギが掛かり、往来を制限している。だが、歩くことへの規制はされていないので、ゲートの横をすり抜けて先へ進むことは可能なはずだ。

滝越へ抜ける県道・486号の脇に車を止めて、歩いて濁川保安管理道の入り口に入る。道路の上に設置された青看板には、右折矢印の先に、治山工事施工地・国民の森の表示が見える。展望台の施設も備えた国民の森だが、車の通行が出来ない今は、訪ねる人は全く無い。歩けば8K以上かかるのだから仕方がないが、以前は車が入れたのだろうか。蛇足だが、左に見える青い車が、乗ってきた私の車。この道を直進すると、最奥の集落・滝越に着く。ただ県道と言えども、この道は車のすれ違いができないほど、道幅が狭い。

小さなザックを背負い、坂を上がってゲートの前へ到達してみると、あれま、思い切り門が開いている。みれば、作業員を乗せた車が今にも出るところ。ラッキーなことに、今日はこの道の先で工事があるらしい。なので、太った体を無理矢理よじらせて、閉じた門の横から滑り込ませる必要がない。作業員が道に入る私のことを、不思議そうな目で見ている。おそらくこの濁川沿いの道は、普段誰も歩いていないのだろう。

門の前には、災害復旧工事の概要を記した案内板が立っている。これから歩く道の要所には、被災直後の画像と復旧後の画像を並べた案内板があり、それを見ると、この40年で濁川流域がどのように復興されてきたか手に取るように分かり、今回歩くに当たって、非常に役に立った。

この日は甲府の家を朝6時半に出て、中央高速を伊那で降り、国道361号の権兵衛峠を越えて木曽へ。そして木曽福島の先で国道19号を右折、三岳村を経て王滝の現地に着いたのが、9時半少し前。この林道起点から目的地・濁川温泉跡まで、往復20Kほどの距離を4~5時間で踏破する予定。さあそれでは、43年越しの旅に出発しよう。

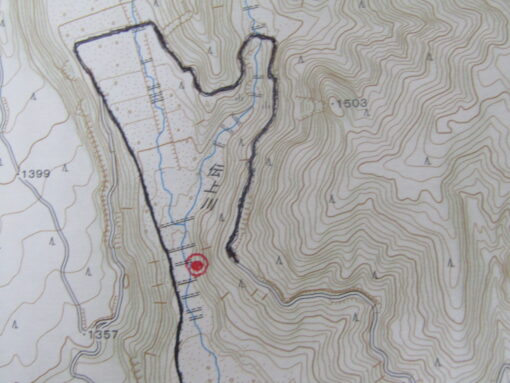

(国土地理院 二万五千分の一地形図・滝越)

黒い線が、今回歩いた経路。赤い丸が、旧濁川温泉場。県道脇から入った濁川保安管理道は、3.8K進んだところで、御嶽御厨野林道と交差する。この道が、以前のバス道である。右折すると、やがて濁川に架けられた橋のような堰堤が現れ、これを渡って濁川の右岸へと歩を進める。そして尾根を一つ越えて、今度は伝上川の左岸へ。ここでも架かる橋を越え、ロックシェイドをくぐって急坂を上ると、伝上川と濁川の合流点を見渡せる高台に出る。この下に、濁川温泉の建物があった。当時のように、林道から濁川の河原へ降りる小道があるかどうか判らない。もしなければ、林道の上からでも祈りを捧げたいと思う。

作業用の保安管理道は、車一台が通れる幅で、ほぼ舗装されている。ここを通るのは、建設関係の車やトラックだけなので、それほど整備されておらず、ご覧の通りガードレールもかなり歪んでいる。周りはうっそうと木が茂り、道はその陰になっていて涼しい。とはいえ8月末のこと、30℃は超えているので、歩けば汗が噴き出す。

しばらくすると、道の右下に濁川が見えてくる。この道は川の左岸に設えられたものだが、災害当時は、想像を超えた大量の土石流によって、谷の山肌を深くえぐり取られていた。今は川幅も狭まり、流れも緩やかになっているが、これは多くの堰堤を作ったり、堆積した土砂を固定することによって、荒廃した川辺を蘇らせたのである。

歩いていると、時折ヘリコプターの爆音が聞こえる。近くに降りたらしいが、どこかは判らない。少し先に行くと、右側の開けたところで、桧の伐採作業を行っている。出発する時、ゲートの前で見かけたトラックが止まっていて、何人も作業員がいる。今日この現場仕事があったから、ゲートが開いていたのだった。何とはなしに見ていると、パタパタと羽を鳴らしてヘリが飛んできて、一本の丸太を持ち上げ、どこかに運んで行った。運搬の効率は悪いような気がするが、ここまでの道が狭くて、大型トラックは入れないのであろう。

道の傍らに立つ、林野庁の木の杭。令和元年度と記されているので、まだ最近施工された工事現場。災害から40年以上も経つのに、未だに復旧工事が続いているとは、濁川流域の荒廃が如何に甚大なものだったのかを物語っている。

道には、所々に落石が見られる。突然左手の森からガサゴソと音が聞こえ、もしやクマかと身構えるが、現れたのは、7、8匹の猿の集団。物珍しそうに人の顔を見て、逃げても行かない。ともあれ、クマでなくて良かった。こんな森の中だから、いつ獣が出没しても不思議ではない。もちろん今日も、北海道の山歩きの時と同様、クマ撃退スプレーを腰に付け、クマ鈴を鳴らし、時折ホイッスルを吹きながら歩いている。そして鉢合わせした時の最終決戦に備え、ナタも持っている。漫然と殺される訳には行かない。

急坂を上って、舗装された道がダートに変わると、濁川の川面がすぐ脇に現れる。川幅いっぱいに設えられたコンクリートの治山ダムが見える。このような土砂災害を防ぐためのダムや堰堤は、この流域だけで137基を数える。

そして上流の堰堤を見ると、コンクリートが赤茶色になっている。そう言えば、確か濁川温泉が建つ河原の石も、こんな色になっていた。温泉成分にも含まれていた鉄分が、今も湧出している証。この色を見て、かつての宿に近づいたことを実感する。

ふと空を見上げると、雲の下に御嶽山の姿が見える。あの山の斜面から、ここまで僅か数分で土砂が流れ下ったとは、今となっては想像もつかない。

ダートが終わり、舗装道路に戻ったところで、復旧工事用の保安管理道が終わる。ここまで約4K・1時間15分ほど。それほど急坂ではないが、だらだらと上りばかり続いたので、予定より時間がかかっている。気温が上がって日差しが強くなったせいか、思っていたよりもキツイ。今回体力の消耗が激しいのは、このところの鍛え方が少し足りていないのかも知れない。画像で右に見えている道が、村の最奥・滝越方面へ向かう林道。温泉跡へは反対側を進む。

地形図画像の左側で、太い黒線と二重線が鋭角に交わっているところが、上の現在地。この先坂を下りて大きく右に曲がり、長い堰堤で濁川を渡る。ここから、御嶽御厨野林道に入る。

急坂を降りて、濁川の堰堤が見え始めると同時に、道の脇に立てられた大看板が目に入ってくる。大看板に一文字ずつ「長野県西部地震災害復旧治山工事施工地・中部森林管理局」と書いてある。そして、作業事務所の案内がある。

これが、大看板の前に置かれている作業事務所。そして、裏の一段積み上げた土の上には、ロボットのような形をしたブロックが沢山並んでいる。これも、川の流れを安定させるために使われるのだろうか。災害から41年が経っても、復旧工事は現在進行形のまま。

そして目の前にあるのが、素朴なコンクリート作りの堰堤。この橋で、道は濁川の左岸から右岸へと移る。堰堤には沢の水を流す管が入っており、小規模ながらも川の水を調節する機能が、しっかりと組み込まれている。画像で判るように、この堰堤には柵が付けられてないので、濁川の上流・下流の景色がはっきりと見通せる。そしてその眺めは、思わず立ち尽くしてしまうほど美しい。

堰堤の上から、川の上流部を見たところ。ここからは御嶽山が遠望できるが、下の画像で見ると、頂上直下に赤茶けて切り込まれた山肌が見える。ここが、崩壊の起点になったところ。地震直後の画像では、土がえぐり取られ、山肌が無残な姿になっているが、こうして40年が経つと、かなり緑が濃くなり、樹木も育ち始めている。自然の復元力を、改めて感じさせてくれる。

川の中を見ると、数メートルおきに石積みの階段があり、川の流れを緩やかにしている。大小の茶色い石が転がる景色は、かつて濁川温泉の風呂場の窓から見た景色と同じ。この辺りは、全てが土砂に埋もれ、小石一つ見えなくなっていたが、よくぞここまで自然の姿に戻ったものだ。空の青と雲の白、そして川の両側に広がる緑の森。川のせせらぎと遠くに鳥の声を聞きながら、ひとり感慨にふける。

こちらは、堰堤の上から見た濁川の下流域。この先の左岸に濁川温泉宿の建物があった。ご覧のように河原の石は鉄分が付着して、真っ赤。これこそが、別名赤川とも呼ばれた濁川本来の姿。

濁川堰堤前の案内板には、復旧過程が画像と共に掲示されている。

これは発災翌年の濁川の姿。川の両側の山肌は、刀で切り落とされたような無残な姿をさらし、川にはほとんど水の流れが無い。これを見ると、今のある姿が奇跡のようだ。

堰堤で濁川の右岸に渡ると、すぐに急坂となり尾根を一つ越える。ここは濁川と伝上川に挟まれた場所だが、この100mもの高さの尾根を、あの土石流は越えてしまったのだ。そのことだけでも、如何にすさまじい勢いで土砂が崩落したのか、判る。上の画像で見えているのが、伝上川に架かる橋。

橋の上から見た、伝上川の上流。御嶽山の崩壊地が見える。あの場所からここまで、僅か数分で流れ下ったとは想像もつかない。今は穏やかな流れとなったこの川だが、地震直後に押し寄せた土砂が、あっと言う間に左側の尾根を越えて、濁川へと流れ込んだのだった。地震当日の朝、この伝上川の近くには、名古屋市からキノコ狩りにやってきた5人の姿があった。この方々も泥流に巻き込まれたまま、未だに見つかってはいない。

橋の上からみた、伝上川の下流。この谷の先に、濁川との合流地点がある。ここから林道は川を離れて、山の中腹の崖にへばりつくように通っている。濁川温泉は、合流点の少し先にあり、この林道脇から20分下ったところに建てられていた。ここまでくれば、あと一息。持ってきた水は全部飲んでしまった。すでに時刻は11時半を回っている。ここまで約7.5K。

この橋のたもとにも、案内板がある。現在地はご覧の通り。

これは被災して数年後の伝上川流域の姿。上の画像で写した現在の川姿と比較すると、これが同じ場所とは到底思えない。樹木が何もなく茶色ひと色の川姿から、緑が溢れんばかりの川姿へ。40年という歳月を経て、ここまで川が元の姿に戻ったのである。

伝上川から、道はいっぺんに高度を上げて、川からかなり高い位置を行く。ご覧に通り山肌は岩が露出し、今にも崩れそうな場所を何か所も通過する。

途中落石防止のロックシェッド(覆道)をくぐり、さらに道は高度を上げる。見通しが悪いので、獣が出てこないかと不安になり、ホイッスルを吹きながら歩く。覆道の中はひんやりして、冷たい風が吹き抜け、所々で水が湧きだしている。

そうこうするうちに、下の景色を見通せる場所に出る。画像の中ほどに白く見えるのは、濁川の堰堤近くに掲げてあった治山工事現場の大看板。こうしてみると、かなりの標高差がある。よくぞこんなところまで、歩いてきたものだと我ながら思う。温泉の跡地は、もう目と鼻の先。

林道の上から後ろを振り返ると、常に御嶽山の姿がある。この日、天気に恵まれたことを感謝する。さてもうすぐ温泉へ下る場所に差し掛かるはずだが、果たして濁川の河原へ降りる道はあるだろうか。

地形図上でここら辺りと言う場所を探したが、見つからない。すでに時刻は昼を過ぎていて、疲労もあることから、これ以上先へ進むことを断念する。実際の温泉跡へは辿り着けなかったが、ここまで来れれば十分だろう。最終案内板のある上の画像の地点で引き返し、川が見える高台で手を合わせることにした。

黒線の止まったところが、現在地。出発点より9.5K。標高1200m。

地形図に照らし合わせると、この谷の狭まったところ辺りに、宿があったと類推される。細くなった濁川の流れを見ながら往時を偲び、宿を営んでいた4人のご家族の冥福を祈る。41年目にして、ようやく弔いが出来た。

来た道を引き返し、濁川に架かる堰堤のところで、道端で摘んだ名も知れぬ黄色と白の野花を水の中に流して、手向けとする。この土石流災害で亡くなった方は29名。抜けるような夏空の下で、改めて鎮魂の祈りを捧げた。

この日の空は、43年前に宿の前の河原で見上げた空と同じように、澄み切っていた。同じ空の下、同じ風を感じながら、同じ道を歩けたことを感謝する。そしてこんな災害が起きなければ、今も、濁川温泉は健在だっただろうかと、ふと思う。電気もガスも電話も通らない、文明に背を向けた宿が、果してこんな時代に残っていられただろうか。

不便さを乗り越えて生きようとする力を、今の社会は持たない。そして、情報を断ち切ることを、容認しようともしない。この40年でこの国の社会は飛躍的に発展したが、人の生き方の自由度は狭まり、閉塞感はむしろ強くなった。そんな気がするのは、私だけだろうか。

あのすさまじい泥流によって荒廃した川は、この40年の間に奇跡的によみがえった。もちろん、復興に当たった方々の努力は並々ならぬものがあり、それはまだ続いている。この先、御嶽の山が平穏でいることを願うばかりだ。とんでもなく長い旅稿を書いてしまったが、私はやり残したことを終えた気がして、満足している。だが自己満足だけの稿なので、読んで頂くことを念頭に置かず、勝手な文章になってしまった。どうかお許し頂きたい。最後に、少しこの付近の観光案内をするので、関心のある方は是非足を向けられたい。

「よみがえる御嶽」と看板が付いた小さな建物の先に、展望スポットがある

御嶽御厨野林道から少し逸れた脇道にあるのが、この、誰も訪ねることのない展望台。ご覧の通り、御嶽山と濁川を見渡せる絶景が広がる。少し遠いが、ハイキングコースとしてもおすすめ出来る。今回の濁川保安管理道の入り口から、約5K。徒歩1時間半。

濁川保安道入り口の少し先、県道486号沿いに、立ち枯れの木が湖面から浮かぶ姿が印象的な湖・自然湖がある。この湖は、長野県西部地震で発生した土石流が濁川から王滝川へと流れ込み、流れをせき止めたことで生まれたもの。自然湖の独特な景観は、痛ましい災害が残した忘れ物と言えるだろうか。夏には、カヌーを使って探索を楽しむ人があり、四季を通じて景色を楽しめる観光スポットになっている。(王滝村中心部から、車で20分)

王滝村最奥の集落・滝越地区。長野県西部地震の際には地滑りが起こり、一人が亡くなり、多数の家が被災した。今は8戸16人が住むだけの小さな集落だが、日本の原風景を見るような、素朴な山里の姿がそこにある。また水交園という食事処があり、とびきり旨い蕎麦が味わえる。(自然湖から2K先)

旧王滝森林鉄道の大鹿淵橋梁跡と王滝川の渓谷。県道486号は狭い道だが、下を流れる王滝川の渓谷美は素晴らしく、思わず車を止めて写真を写したくなる場所が沢山ある。新緑も清々しいが、紅葉の美しさは一際か。(王滝村中心部から、車で15分)

最後に、濁川温泉跡の行き方を簡単に。木曽福島駅より国道19号、県道256号経由で王滝村中心部まで40分。県道486号・村道38号で濁川保安管理道入り口まで20分。この先は徒歩で、保安管理道と御嶽御厨野林道を通り、濁川堰堤まで約6K・1時間40分。濁川温泉跡付近の林道上までは、約9.5K・2時間30分。

毎年秋になると、この道はマウンテンバイク(MTB)のトライアルレース会場として、使われています。今年も明日から、三日間にわたって開催されるようです。それ以外の日には、基本的に二輪車を含む車の立ち入りは出来ません。また林道ゲートには常にカギが掛かっているので、徒歩でここに入る人もほとんどいないと思われます。もし行かれるのであれば、クマの出没にも備えて、万全の準備をしてお出掛け下さい。

ここまで、死ぬほど長い稿にお付き合い頂き、感謝申し上げます。次回はまた、呉服屋の主に戻ります。

- 投稿者:

- 松木 茂

- カテゴリ: