天然染料、その染色方法の違い(後編) 多色性染料・媒染染料

信用調査会社の報告によれば、一昨年・2024年の山梨県内企業における後継者不在率は、50.2%。業種別では、不動産業が66.7%と最も高く、小売業は二番目で62.9%。つまるところ、小売業全体の約三軒に二軒の割合で、商売の跡を継ぐ者がいないことになる。企業の規模により差異はあると思うが、従業員がおらず、家族だけで経営している「個人商店」の場合では、不在の割合はもっと高くなっているだろう。

国全体を見ても、75歳を越えた中小企業・小規模事業の経営者は、245万人に達しており、そのうち半数近い127万人の後継者が決まっていない。こうした現状から、もし多くの事業所が廃業するようなことになると、この先10年間で、650万人の雇用と22兆円ものGNPを喪失するという試算がある。これは廃業する会社の中に、生産性が高く、黒字を維持しているところが数多く含まれているからである。

儲けが出ているにも関わらず、会社や店を閉めてしまうとは何とも勿体ない。特に地方では、その土地に根付いた中小企業が地域経済を担っており、経営者の後継者難で廃業が増えてしまうことは、税収減少だけでなく、人口減にもつながる重大な問題となり、ひいてはその地域の存続如何にも影を落とすことになる。

国はかなり前から、この状況に危機意識を持っており、ここ数年では、各々の県や市町村自治体とその地方の金融機関、さらに商工会議所などがタイアップし、そこに資金融資を担う日本政策金融公庫なども加わって、事業承継のマッチング支援が盛んに行われるようになっている。これは新たな後継者を探したり、仕事を継承する事業所を見つけることで、何とか事業を存続してもらおうとする試み。

これが成功すれば、止めてしまう会社や店の事業を引継ぐと同時に、顧客を守ることにも繋がる。そして後に事業の拡大に成功すれば、雇用も増えて、人が地域に根付くようになる。だが、辞めていく経営者と受け継ぐ会社を上手くマッチングさせることは、容易ではない。会社の経営状態は千差万別であり、業種によっては、簡単に仕事を受け継ぐことは出来ないものも沢山ある。「仲立ち役」を担う自治体や金融機関では、各々の会社の事情をどこまで把握出来るかが成功の可否を握るが、そう簡単なことでは無い。

このように社会の中では、会社と会社を繋ぐだけではなく、人と会社、人とモノ、そして人と人を繋ぐ役割を果たしている「仲立ち役」が、大きな役割を果たしている。おそらく、縁を取り持つ企業や人間がいなければ、何一つ社会が機能しなくなることは間違いない。そして間に入る媒体如何によって、結果は良くも悪くもなるだろう。

そこでだが、呉服屋が扱う生地や織糸でも、その色を染める時には、仲立ちをする材料を必要とする場合がある。無理なこじつけの前振りになってしまったが、今日は天然染料の稿の続きとして、「発色のためのマッチング材・媒染剤」を必要とする植物材料について、お話していこう。媒染剤の性質次第で、様々に色を変える多色性染料とはどのようなものなのか。具体的に幾つかの植物材料を取り上げながら、考えてみたい。

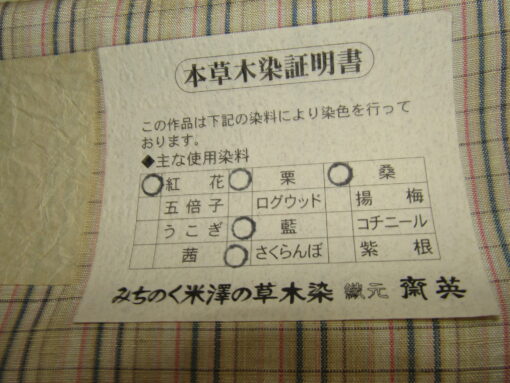

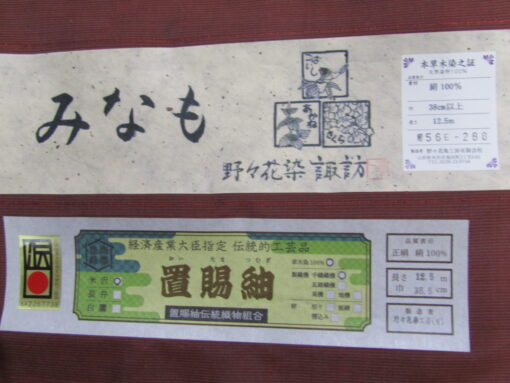

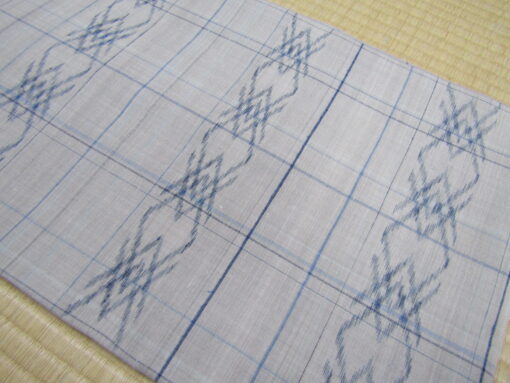

置賜紬の一つ・米沢草木染紬の反物に貼ってある「材料仔細」(米沢・齋英織物)

上の草木紬の材料で、紅花と藍が仲立ちを必要としない、直接色素を取り出して染めることの出来る「単色性染料・直接染料」。残りの栗・桑・さくらんぼが、発色のための仲立ち・媒染剤を必要とする「多色性染料・媒染染料」である。

では、そもそも「媒染(ばいせん)」とは何かという、基礎的なことから話を始めてみよう。媒染は、繊維に色を染めるための仲介者のことで、直接染着出来ない材料の手助けとなるもの。この存在無くしては、多くの植物から色を抽出することは出来ない。多色性染料の場合では、植物材料各々の抽出液の中で生地(繊維)を動かす工程と、媒染剤を溶かした液の中に生地を入れて発色させる工程を繰り返すことにより、色を染付けることが出来るようになる。

この植物と繊維の間を取り持ち、色を発色させる薬剤を媒染剤と呼んでいる。用いられているのが、様々な金属塩(酸の水素原子を金属イオンで置き換えた化合物)で、古くから経験の積み重ねにより、その使用方法が確立されている。

そこで主に使われてきたのが、アルミニウム塩と鉄塩。アルミ塩では、藁やもみ殻の灰汁(あく)や椿などの生木を燃やした白灰(白い灰水)、そして明礬(ミョウバン・土の中に含まれる天然のアルミ成分)などが用いられてきた。また鉄塩は、鉄を酢で腐らせた鉄漿(かね・お歯黒材として使った液体)や、鉄分を含んだ土や泥を使ってきたが、現在ではこれ以外にも、クロムや銅などの水溶性金属塩やタンニン系物質など、多種多様な媒染剤を用いている。

それでは、植物材料と使う媒染剤によって、各々にどのような発色の違いがあるのか。媒染染料を用いて染めた幾つかの品物を見て頂きながら、どのような過程によりその色に至ったのか、具体的に説明していくことにしよう。

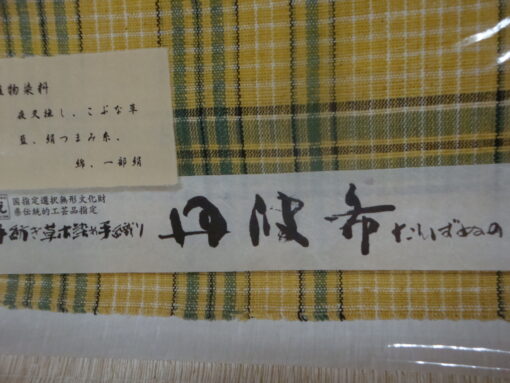

江戸末期、農民が自ら栽培した木綿で手紡糸を作り、近隣の山野から樒(しきみ)やコブナ草、楊桃(やまもも)、丹波栗などを採取し、その煎汁に明礬や灰汁を使い、鉄あるいはアルミ媒染で糸を色染した。丹波布は、その土地の名前から「佐治(さじ)木綿」と呼ばれていたが、従来この地方で織っていた木綿には、藍を使っていた。しかし藍は高価な染料で、この山間僻村の地域で手に入れることが難しい。そうしたことから、身近にある野草に目を付けて、糸染め染料の材料としたのだった。

丹波布の基本色は、黄・茶・緑の三色。この色を多彩に組合わせて、格子や縞柄を織り込んでいる。この帯には使用している植物染料の名前が記載されているが、ヤシャブシとこぶな草が黄と茶の色を、藍が青緑色を、そして絹のつまみ糸が白を表現している。

ヤシャブシは、矢車附子・あるいは矢車五倍子と字が当てられている植物で、カバノキ科の落葉高木。西日本の太平洋側や四国・九州の山地に広く自生している。樹皮は灰褐色で、葉はやや細長い卵形の鋸状。春の芽吹きとともに花を付け、楕円型の実も付ける。この実の姿がインド神話に登場する神・夜叉の姿に似ていることから、この名前が付いた。また五倍子と称されるように、代表的な黒染原料・白膠木(ぬるで・ごばいし)の代用植物にもなっている。

この植物は、樹皮や幹、葉、実までを染色に使うことが出来る。乾燥させて保存した材料は、水に浸して火にかけ、20分ほど沸騰させる。そこで出来た煎汁を染液として染色に使うが、アルミや錫(すず)媒染だと茶色味の強い黄色となり、鉄媒染だと黒に近い茶の色になる。この帯の黒い縞は、おそらくヤシャブシの鉄媒染によるものだろう。

またコブナ草には刈安の別称がある通り、黄色を発色させる代表的な植物材料。秋口に穂をつけるこの草は、刈りやすいことからその名前が付いているが、アルミ媒染で鮮やかな黄色となり、銅媒染では少しくすんだキツネ色になる。なおつまみ糸とは、水の中で屑繭から直接糸を引く「引きずり出し」という方法で作られたもので、これを染めずにそのまま織り込んで、白い地を形成する。この糸の存在が、丹波布の大きな特徴の一つでもある。

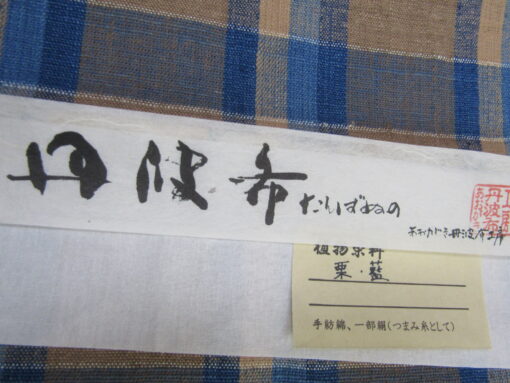

こちらは栗を材料にした丹波布の帯。この地方の栗は、すでに奈良期には朝廷に献上されていたと延喜式に記載があり、古くから良質な栗の産地として知られていた。そんなことで、染材料としても頻繁に使われており、今も栗染の品物を多く見受ける。

栗は、葉と樹皮が染材料となるが、いずれも熱して煎じ液を抽出させる。この液を錫や銅で媒染すると、赤茶色が得られる。錫の方が銅より赤くなる傾向があるので、この帯の栗染はその明るさからして錫媒染の可能性が高い。なお鉄媒染を試みると、茶の色は深くなり、栗皮の色に近くなる。そしてこの帯の横縞にも白い部分が覗くが、使われているのはやはりつまみ糸。

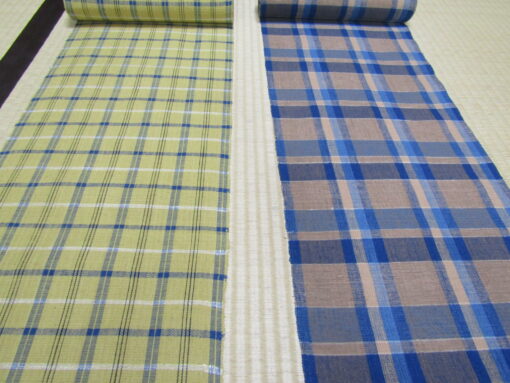

植物染料で赤系の色を抽出し、糸染めをした米沢・野々花工房の手織草木紬。米沢の草木染は紅花に代表されるが、これは単色・直接染料。この工房では、様々な植物材料に多様な媒染剤を用いて、天然染料ならではの優しい色合いの紬を織り出している。

茜は、正倉院の文書にも「赤根」として登場するほど、古くから使われてきた「赤を得るための植物」。推古朝の朝廷位階、その上から三番目に当たる「大礼・小礼」の冠と服の色は、「あけ」と呼ばれた緋色で、これは茜を使って染めた赤の色であった。

日本において、古代より用いられた茜は多年生の蔓草で、本州以南の山地や野に広く分布している。四角形の茎を持ち、下向きの棘が表面を覆い、葉には長い葉脈が走る。根は髭のように細く枝が分かれており、最初の年には黄色味を帯びた褐色だったものが、次の年からは次第に赤みを帯びるようになる。赤根と呼ばれるように、染材料として使うのは根の部分である。

根は、春に新芽が出てきた時に、土を掘り起こして刈り取る。抽出は、一晩水に浸して置いたものを熱で煎じるが、この時水に少量の酢を加えると、染液は赤みの強い色合いとなる。これを、椿灰によるアルミ媒染を行うと、緋色系の鮮やかな赤に発色する。なお鉄媒染を使えば、ややグレーが掛かった灰桜色となる。

この赤紬には、茜の他に桜も使われている。桜は、主に樹皮や枝が材料となるが、他の植物同様に、火をかけて沸騰させた煎じ液が染液となる。これを、灰汁やアルミで媒染すると、優しいピンクの桜色が表れる。但し、銅媒染をすれば桧の樹皮をイメージさせる、深く沈んだ茶褐色となり、ぐっと落ちついた色の表情を醸しだす。この紬の赤色の気配は、かなり複雑で一越ごとに違いがある。それがまた自然の表情となって、品物の価値を高めることに繋がる。

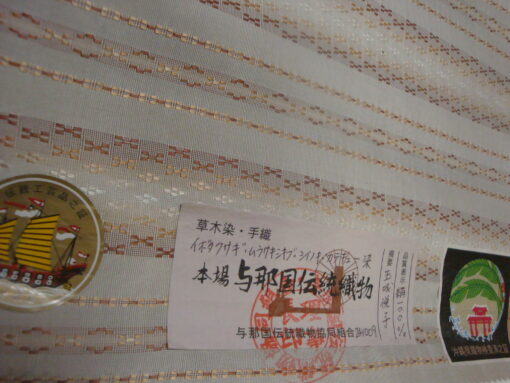

古くは、手巾(テサージ・飾り手拭)に用いていた「板花織」により織り出された、与那国の紋織物。地の表裏が交互に入れ替わり、表と裏が同一の市松模様となる。テサージの模様は、白地に九本の太い横段で構成され、紺、赤、茶、黄、黒など七色ほどの糸が織り込まれていた。そしてこの色糸は全て、草木染料によるものだった。現在織られている着尺も、この伝統的製織方法を忠実に守り、植物材料から抽出された色を使って糸染めされ、一反ずつ丁寧に手で織りなされている。

別名でミトゥフと呼ばれるイボタクサギは、沖縄の海岸に多く自生する蔓状の低木。染料の材料となるのは楕円形の葉で、これを洗った後に30分ほど煎じ染液として使う。この紬糸にみえる黄色や茶系はアルミ媒染によって得られる。ムラサキシキブは、小さな紫色の実を付けるシソ科の植物。この実を煮沸した染液をアルミで媒染すると、やはり茶系の色が得られる。

シイとシャリンバイはいずれも、樹皮に含まれるタンニンが媒染作用を果たす。沖縄や奄美では「テーチキ」と称されるシャリンバイは、皮と根を細かく裂いて乾かし、それを煮だして煎汁を取る。これを、泥田の中の鉄塩と混ぜると黒褐色が得られる。この色で糸染めをして織りなしたものが、泥染大島である。だがこの与那国織では、柔らかい茶系の色が模様に織り出されているので、鉄媒染の黒ではなく、アルミか錫を使った媒染と判断される。

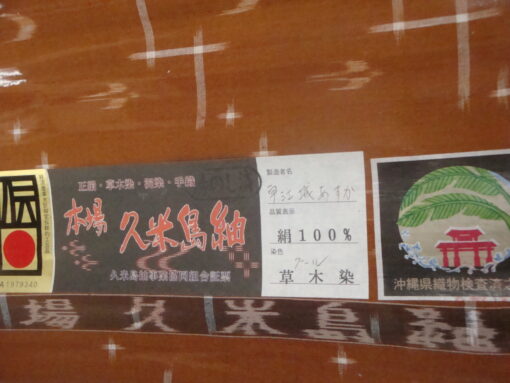

グールを使った、赤茶色地の久米島紬。

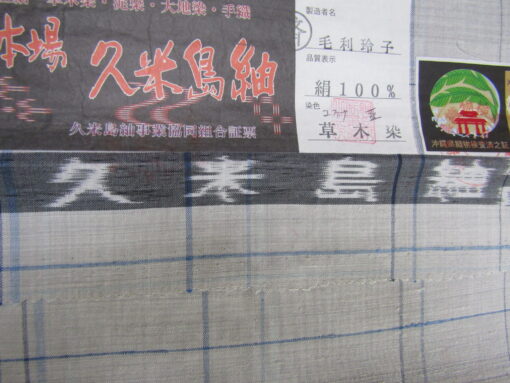

ユウナを使った、淡鼠色地の久米島紬。

経糸に絹糸、緯糸には紬糸を使い、糸染めは全て天然染料で行い、手織されている久米島紬は、紬の原点とも呼ばれている織物で今も人気が高い。製織量も一定に抑えられていることから、価格も崩れることはなく、数少ない安定した織物産地の一つになっている。久米島紬の色は茶系が中心であるが、たまに鼠色の品物も見受けられる。これは、使う植物の染料や媒染剤の違いによる差異。

茶系と言っても、色の濃淡があり、各々に植物材料が違う。この紬に使っている植物は、グール。サルトリイバラの別名があるユリ科の蔓性灌木で、山野に自生している。この植物の茎を細かく刻んで煮だし、染液を作る。これを明礬でアルミ媒染すると、こうした赤茶色が得られる。もっと深い焦茶色を求める時には、シャリンバイの染液を一緒に使って泥染をする。こちらは、鉄媒染になる。

この優しい鼠色の染色は、久米島特有のもの。使っている植物は、亜熱帯の海岸に自生しているアオイ科の常緑樹・オオハマボウで、優しい黄色い花を付ける。染料とするには、まず幹を細かく切って木炭のように焼く。これを臼で粉にし、甕の中に入れて水と豆汁を加えて混ぜる。一週間ほど置くと液体は腐るが、その頃合いを見計らって糸をその中に浸すと、摩訶不思議なことに、こんな美しいグレイの色に染まり着く。これは、グーズミと呼ばれる古い染色方法によるものだが、これだけ優雅な色に染まるとは、その染色過程からは想像もつかない。

媒染剤により、多彩な発色を生み出す植物材料は沢山あり、とても紹介しきれたものではない。そしてその色合いは同じ材料、同じ媒染剤を使ったとしても、染める時の気温や湿度など気候条件によって、微妙に色の気配や濃淡が異なり、一つとして同じ色にはならない。

植物染料は材料を採取するところから始まり、それを裂いたり割ったり乾燥させたりして、煮沸して染液を取り出す。そして植物によっては、数十回も染液に浸しては乾燥させる作業を繰り返し、糸や生地に色を定着させる。それは気の遠くなるような、人の手作業で行われている。各々の色染工程に携わる人々は、自分の経験に基づいた「感覚」を頼りにしながら、求める色を目指して仕事をしている。そこにはマニュアルなどもちろん無く、それはたとえ現代のAIを使ったとしても、その答えを導き出すことは出来ないだろう。何故なら、何が正解なのか判らないからである。答えのない答えなど、どんな知能を駆使しようと見つかるはずはあるまい。

今回ご紹介出来たのは、直接染料では藍だけ、媒染染料でも限られた植物になっている。いずれまた続編として、他の植物材料について話す機会を設けようと考えている。皆様に「天然素材の色」がどんなものなのか、少しでも注目して頂ければと思う。

家父長制が定着していた戦前までは、商家で跡継ぎを設けることは、それほど難しいことではありませんでした。一家の主が威厳を持って後継者を指名すれば、それを拒否することが難しかったからです。けれども、戦後「個人」が尊重されるようになると、自分の将来を自分で選択する自由が生まれました。つまり、後継候補(多くが自分の子)に対する、主の「鶴の一声」が通用しなくなったのです。

そして現在、私も含めた今の経営者が、自分の仕事を子どもに無理強いすることは、ほとんど無いでしょう。進んで親の跡を継ぎたいという子は別ですが、子ども自身が望む他の仕事があるなら、その道を進ませてやりたいと考えるのが親心ですから。人生における子どもの意思は、これまで築いてきた暖簾を継続することより、尊重すべきと私は思っています。後継者難は、親のこんな人生観も背景にありそうな気がしますね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。なお12日(火)~17日(日)までお盆休みを頂きます。その間頂いたメールのお返事も遅くなってしまいますが、何卒お許しください。