7月のコーディネート 凛と咲くアザミを、夏空の下で装う

棘を持つ美しい花と言えば、真っ先に挙げられるのはバラとアザミだろう。この二つはどちらも鮮やかで上品な花を咲かせるが、持つイメージは対照的。バラの多くが観賞用として栽培されているのに対し、アザミは路傍で自由に咲いている野花である。女性に例えるのはあまりよろしくないが、バラはお高く留まるプライドの高い人を、一方のアザミは、安易に接触することを拒む孤高の人を想像させてくれる。

どちらの花も、人を簡単には寄せ付けない雰囲気を漂わせるが、その原因はやはり、茎や枝に付いている鋭い棘である。ではこの棘は、花にとってどのような意味を持つのか。それは蔓性植物の特性として、転倒を防ぐと同時に、棘を足場にしながら蔓を上へと伸ばす役割を担っていること。さらには、動物から容易に食べられないように、わが身を守る武器にもなっているようだ。

バラを国花とする代表国は、やはりイギリス。15世紀半ば、二つの王家が派遣争いをした戦争は、ヨーク家の紋章が白薔薇、ランカスター家の紋章が赤薔薇であったことから、薔薇戦争と呼ばれた。その後両家は和解したことが、赤白を組み合わせた薔薇の花・チューダーローズを国花とする由来にもなっている。

そしてアザミを国花とするのは、ギリシャ。アカンサス(Acanthus)はギリシャ語で棘という意味を持ち、葉アザミという別名を持つ。古代ギリシャ・ローマの宮殿の柱頭装飾のモチーフとして使われ、コリント建築様式の最も大きい特徴にもなっている。唐草図案を形作る植物の一つでもあり、古くから神聖視されてきた花でもあった。

そんなバラやアザミは、近寄り難い花であると同時に、他の花には無い魅力を持つ特別な花と位置付けられる。けれども、日本のキモノや帯の図案として登場することは、それほど多くない。バラが文様の中に登場するのは明治以降で、大正期にモダニズムブームが起こると、洋花模様の流行からバラの花を取り入れる意匠が増え、銘仙などの実用キモノ図案としても使われるようになった。

アザミが模様としてあしらわれるようになったのも、江戸期以降。ただこの花は、夏花としての季節感が前に出ることから、使用頻度はより少ない。けれども、凛として気高い花姿は、夏の装いとして確かに映えるモチーフである。そこで今日のコーディネートでは、アザミのキモノを使って、この花が持つ特別な夏姿を表現してみたい。

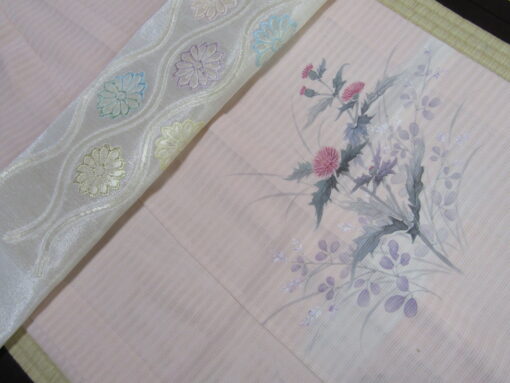

(サーモンピンク色・アザミ模様 絽訪問着 白地・立涌菊模様 紗袋帯)

特定の花だけをキモノや帯のモチーフにすると、往々にして季節が限定されることになる。梅や椿、桜、藤は何れも春の花だが、各々に旬があって、装いとして相応しい時期が微妙にずれる。同様に秋を代表する菊や楓、銀杏にも旬があり、やはり着姿がピタリと決まる時期は異なってくる。もちろん春花、秋花という大まかな括りで考えて、季節をそれほど厳密に捉えなくても構わない。これはあくまで、「旬へのこだわり」が前提になっている。

夏花が春や秋冬の植物と違うのは、その多くが夏素材の上にあしらわれるということ。絹なら絽や紗であり、綿や麻生地のカジュアルモノにも使われる。そして春秋の花と同様、花によって盛りの季節が異り、ある意味ではより厳密に使い分けられているかも知れない。例えば、5~6月の初夏をイメージする花は杜若や菖蒲、紫陽花に沢潟など。それが7~8月の盛夏になると、向日葵や朝顔が主役となり、旧盆を過ぎて晩夏に差し掛かれば、萩や女郎花、撫子など秋草の出番がやって来る。

けれども夏花の中には、狭い時期に旬が限定されずに、6~9月の間ならいつでもOKという、大変使い勝手の良い花もあり、場合によっては、薄物だけでなく単衣のモチーフにもなる。それが百合や鉄線、羊歯、芙蓉などで、今回取り上げるアザミもその一つ。

花のイメージとして、少し取っ付き難いアザミは、図案として使うことにも、少し躊躇がある。それは美しいが、棘があるという植物の形状や性質が、万人受けしないこと。この、誰にも好まれる花ではなさそうと言うのが、この花らしい特徴でもあるが、道端や野原で毅然と咲いているアザミは、「媚びを売ってまで、人に好かれる必要は無い」と言っているかのように見える。

そんな訳で、アザミを主人公とする品物はかなり限定されており、カジュアルな染帯か浴衣の図案になるくらい。フォーマルモノとしては、その花の性質から使い難い面があるのは確かだ。果たして実際にあしらわれると、着姿がどのように印象付けられるか。今日はその辺りにも注目しながら、アザミ模様の訪問着をご紹介していこう。

(サーモンピンク色 アザミに小萩模様 無線友禅絽訪問着・トキワ商事)

夏薄物の地色となると、水や浅葱、あるいは青磁色、生成色など、いかにも涼やかな薄い色を付けることが多い。いずれにしても寒色が中心で、この絽訪問着のような暖色系は珍しい。けれども、こうして画像を見たところで、暑苦しさは感じず、それどころかすっきりした感じを受ける。それはおそらく、模様がシンプルで地空き部分が多いことによるのだろう。

訪問着なので、当然フォーマルな場面で装う品物だが、模様相互に繋がりがないため、仰々しさを感じさせない。アザミと萩だけをさりげなく描いただけの意匠は、極めて単純だが、他ではあまり見られない斬新さをも合わせ持つ。肩の凝らないおよばれ着として重宝しそうな雰囲気が、模様あしらいから滲み出ている。

模様中心の上前衽・身頃と後身頃に小萩を添えたアザミをあしらい、その模様から少し間隔を空けて、楚々とした萩を散らしている。図案は花をそのまま写し取ったような、さりげない姿で描かれている。それがこのキモノのすっきり感を印象付けている。

この絵画的に見える模様は、無線描きという友禅技法によって表現されたもの。これは通常の手描友禅の様に、糊で糸目を引かず、染料を含ませた筆や刷毛を用いて、生地に直接模様を描く技法。端的に言えば、画家(作り手)が生地をキャンバスに見立てて、図案をそのまま描いたもの。なのでどうしても、この訪問着の様に、写実的・絵画的な意匠になりがち。

少し専門的な技法の説明になるが、生地にそのまま模様を付ける無線友禅は、何もしないと染料が滲んでしまって、上手く描けない。そのため、予め生地には「地入れ(じいれ)」という処理を施す。これは、染料をよく浸透させて均一に染めるためのもので、長板中形や引染小紋でも染の前段階として行われる。模様染では染料の滲みを防ぐ効果があることから、無線友禅では必要な重要工程となる。

地入れに使うものは、「豆汁(ごじる)」と呼ぶもので、直接染料液に混ぜて使うこともある。豆汁とは、その名前の通り材料は大豆で、水に浸けて膨らませた豆をすりつぶして作る。この大豆たんぱくの主成分・グリシニンに、凝固しやすい性質があり、それが染料を定着させるための基礎となる。豆汁は生地に刷毛引きされるが、これが染色の下地になり、友禅仕事の手始めとなる。

模様を描いたところは、白く霞の様に暈されており、花姿が強調されている。見たままのアザミの花を、そのまま図案として表現した写実的な意匠で、挿し色も花弁以外は淡い墨色を使って、ふんわりと描かれている。糸目が無いので、枝葉には自然で自由な伸びやかさがあり、そこに描き手の筆力がそのまま表れている。

ピンク色のアザミの花弁をよく見ると、中心に集まる管状の筋一本一本の長さを変え、色にも微妙な濃淡を施しつつ、本来の姿に出来るだけ近づけようと描かれている。こうした写実的な花姿は、無線友禅でなければ表現できず、そこではモチーフに対する描き手の細かい観察力が求められる。

アザミに添えられた萩は、消えそうな墨色と淡い紫で、極力目立たぬように描かれている。これは、あくまでこの訪問着の主役がアザミであることの証で、萩はあくまでも引き立て役。そんな意図が挿し色からも伺える。

繊細な美しい花弁を持ち、凛として夏の野に咲くアザミ。触れることを拒む棘は、この花独特の気高さを象徴している。では、そんな不思議な魅力に溢れるアザミの装いを、より印象付けるにはどのような帯を使えば良いのか、考えてみよう。

(白地 立涌菊模様 紗袋帯・紫紘)

相対する二本の線の中間が膨れ、その両端がすぼまった形の線を並列した文様・立涌文は、平安期以降の公家装束に使われていた織文・有職文の一種。縦に流れる緩やかな曲線を、運気が立つ姿と捉えたことから、この文様の名前が付いた。

この文様は図案の区切りとして使うことが多く、中に様々なモチーフを入れ込む。この帯で使われているのは菊。帯地から波が湧き立つように見えるので、涼やかさも感じられる。有職文でありながら仰々しさを感じさせないのは、淡い配色のせい。

立涌がきっちりと区切りの役割を果たしているので、お太鼓には、思う以上にしっかりと模様が浮き立つ。けれども、地が白で菊の花色にパステル色を使っているので、あくまで上品で優しい帯姿になる。

前姿では、立涌が縦から横に変わって、波に菊の花が漂っているような模様姿になる。立涌文の面白いところは、お太鼓と前とで図案配置が変化するために、二面的な着姿が映し出されること。幾何学文や割付文を駆使すると、模様に無限の広がりが生まれる。では、この立涌文の帯を、アザミキモノにコーディネートすればどうなるだろうか。

写実的なアザミと、図案的な立涌菊。対照的な模様あしらいのキモノと帯の合わせは、各々に主張があり、バランスのとれた着姿を形作る。キモノ地色のサーモンピンクは淡いが、こうした淡さの際立つ白地の帯を合わせれば、しっかり色の差が付いて、ぼやけた着姿にはならない。それどころか、この淡さこそが、さりげない夏姿を演出していると言えるだろう。

前姿を合わせると、リアルなアザミに「横涌の波文」が浮き立ち、爽やかな夏姿となる。アザミのリアルな花姿が際立ち、帯はそれをさりげなく助ける役割を果たしている。夏キモノの軽やかさも、十分に伺えると思う。

帯〆には、キモノ地色より少しだけ濃い目の橙色を使い、アクセントを付けてみた。帯揚げは、優しい色の雪華絞でさりげなく。こうしたコーディネートでは、着姿全体の淡い雰囲気を壊さないよう、小物の色目に留意することが大切。(レース組帯〆・加藤萬 雪華絞帯揚げ・藤井絞)

今日は、個性的な夏の野花・アザミをモチーフにした訪問着を使って、夏の装いを考えてみたが、如何だっただろうか。夏の花々はアザミに限らず、どれも季節の彩を映し出す鏡となる。この先も厳しい暑さが続くので、キモノを装うことは大変難しいことだが、夏でなければ演出できない姿があることを知って頂き、いつかはお試し頂ければと思う。では最後に、今日ご紹介した品物を、もう一度ご覧頂こう。

バラを国花とするイギリスですが、北部・スコットランド地方の国花は、アザミです。9世紀から11世紀頃まで、スカンジナビア半島やバルト海沿岸では海賊・ヴァイキングが跋扈していましたが、その狼藉者たちがスコットランドへ侵入しようと試みたところ、この地方に自生するアザミの棘を踏んだことで、撤退していきました。そこでアザミが、国を救った花として尊重されるようになり、「国の花」となったのです。

ちなみに英国では、イングランドがバラ、スコットランドはアザミ、そしてウェールズが水仙、北アイルランドがシャムロック(シロツメクサ)と各々違います。日本にも県ごとに県の花がありますが、私の住む山梨県ではフジザクラ。皆様各々の地域を象徴する花は、何でしょうかね。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。