昭和の加賀友禅(11) 能川光陽・山水御所解文様 色留袖

西日本ではすでに6月中に梅雨が明け、関東甲信越でも、この週明けには夏の到来が宣言されそう。今年はほとんど雨が降らない空梅雨。各地ではもう、日照りによる米の生育不足が心配されている。地球温暖化が叫ばれて久しいが、すでに日本の気候は温帯ではなく、亜熱帯か熱帯のような状況になっている。

猫の額のような我が家の小さな庭に咲く花々も、水不測のため、まるで肩で息をするように苦し気だ。そんな中、片隅にひっそりと佇む露草だけが、朝露に濡れて、瑞々しく輝く。その澄んだ青色の小さな花弁は、慎ましくも凛としていて、周りに夏の彩を放っている。道端でも畑の片隅でも構わずに咲く逞しい野花だが、楚々とした姿は、毎日見ていても全く飽きが来ない。

世の中の 人の心は花染めの うつろひやすき 色にそありける(古今和歌集795)

ここで「うつろひやすく(変わりやすく)」と詠まれている花染めの色は、露草で染めたもの。露草染は、時間が経つと簡単に色が褪めてしまうので、儚く変わりやすいことの例えとして使われてきた。露草は古来、鴨跖草(おうせきそう)とか、月草・着草(つきくさ)とも呼ばれてきたが、花は早朝に咲き、昼には萎んでしまう。これが朝露にも例えられることから、「露草」の名前が付いたのである。

露草は前述したように、色が落ちやすい。しかしその分、色が着きやすくもある。だから「着草」とも言われたのだが、こんな露草染の特徴が、手描き友禅の仕事の中で生かされている。それが、「青花=露草による下絵描き」である。この下絵は、水を噴霧すると跡形もなく消え失せてしまい、品物の上に全く痕跡を残さない。けれども、作品として模様を生地の上に描く最初の作業であり、絶対に欠かすことは出来ない。それこそ、我々が目にすることの無い、隠された重要な工程なのである。

さてそこで今日はノスタルジアの稿として、そんな青花による丁寧な下絵が施された、加賀友禅の逸品をご紹介してみたい。作者は、昭和戦前期から平成時代にかけて、長く第一線で活躍した能川光陽。描いた意匠は、江戸中期に流行し、後に最もオーソドクスな風景文として人気を博した御所解文様。どのようなモチーフを使い、それをどのようにあしらったのか、見ていくことにしよう。

(白茶裾焦茶暈し 御所解模様 加賀友禅色留袖・能川光陽 相模原市 T様所有)

青花を使った下絵描きとは、具体的にどのような工程を踏んで行われているのか。友禅を描く上で基礎となるこの作業のことは、残念ながらほとんど知られていない。折角なので、今日は作品の解説に移る前に、青花そのもののことや、これをどのように染料化して下絵引きに使うのかを、説明しておきたい。人の手を尽くすことにおいては、こんな隠れた仕事もあるのだ。

下絵染料となる露草は、そこらの野辺に咲いているものではなく、変種にあたる「大帽子花(オオボウシバナ)」を栽培して使う。これは従来の露草より背丈が大きく、花弁も倍以上に成長する。滋賀県草津市を中心とし、古くは栗太(くりた)郡と呼ばれた琵琶湖南岸地域が、栽培の中心地。驚くことに、本格的な友禅製作が少なくなっている現在もなお、数軒の農家の手により、青花原料・大帽子花の栽培は続けられている。

青花の染料は、まず夏の朝露のあるうちに、大帽子の花を摘み取ることから始まる。夏の暑い盛りの作業となることから、その辛さは言うまでもない。そんなことから、一時期草津の栽培農家では、この花のことを「地獄花」と呼んでいたらしい。

そして摘んだ花は食酢を加えた水に浸され、色素が抽出される。だがこの花の汁をそのまま使うのではなく、上質な和紙に刷毛引きされる。そして、汁を吸収させては天日で乾燥させるという作業を繰り返し、「青花紙」と呼ばれる染和紙を完成させる。

下絵を描く時には、この和紙をちぎって皿に入れ、少量の水を足して色を戻す。これを毛筆に付けて、生地の上に模様を線で描いていく。友禅の他の工程では、全く修正することは出来ないが、唯一この下絵描きだけが、消して描き直すことが出来る。作家の草稿を、現実に生地の上で模様とする時には、修正を必要とする時もままある。だから、消すことの出来る青花が、どうしても必要になるのだ。なお、青花は古くなると褐色を帯びてしまい、水洗いをしても消えずに、下絵に痕跡を残してしまうこともあるので、出来るだけ新鮮な花を材料として使う。

それでは、本題の能川光陽作品の方へと、話を進めることにしよう。

春秋の草花を霞や雲取り模様の中に配し、その間に家屋や楼閣を置く。また、所々に水を流して、時には柴垣や網干など水辺文のモチーフも交える。このように、ある程度パターン化された形式を持つ風景模様が、「江戸解(えどげ)」とか「御所解(ごしょどき)」と称される文様。この定義に照らせば、この能川光陽の手による色留袖が、典型的な御所解文を表現した意匠であることが見て取れる。

では、なぜこの風景文を御所解とするのか。そしてこのパターン化された模様配置と模様構成は、どこから生まれたものか。その出自には諸説あり、明確に定義されてはいない。けれども、この文様のルーツに当たると思われる染色方法と、それを用いて模様表現をした品物が、友禅染が発達する以前からあった。これが「茶屋染(ちゃやぞめ)」と言われる染技法で、主に大奥や大名の奥方が盛夏に装う「帷子(かたびら・麻や生絹など夏の単衣モノ)」のあしらいに使っていた。

茶屋染に使う生地は主に麻で、その生地の両面から模様を、筒の先端に付けた口金に糊を入れて線描きする「筒描き」や、竹楊枝の先に糊を付けて伸ばしながら模様を描く「楊枝糊」の技法を使って描く。そして、地の部分を防染糊で伏せ、藍だけを使って染める。こうすると、地は白のままで、両面に付いた模様部分が、すっきりとした藍一色で浮かび上がってくる。友禅では、糊を置いた模様の輪郭や、糸目がそのまま模様となる「白上げ」部分が白く残るが、茶屋染では、それとは真逆の方法を使って、模様を描き出していることになる。

この茶屋染による帷子の文様は、草木や楼閣、そして流水や花鳥などを使い、その情景を細やかに描いた風景文。そしてそれは、後に御所解文様と称される意匠と酷似する。藍一色の茶屋染は、もとより夏の衣裳に用いたものなので、その模様も自然に涼やかで夏らしい、あっさりしたものとなる。だから御所解文様が、控えめな山水図案のあしらいとなっていることに、合点がいく。今も、御所解文のことを「茶屋辻文」と称することがあるが、それはこんな理由からなのだ。

ではこの色留袖には、どのようなモチーフを使って、御所解文が構成されているのか。図案ごとに見て行くと同時に、作者の能川光陽は、この意匠をどのような視点から表現しているのか、考えてみる。

模様の中心、上前の衽と前身頃の図案。庭園の入り口に置かれる簡単な木戸・柴折り戸が、模様のポイントとして描かれている。また霞文や花の枝は、糸目をそのまま使う白上げで表現されている。そして、一つ一つのモチーフは小さく、裾周りをぐるりと囲むようにあしらわれている。

この品物は色留袖なので、当然裾だけにしか模様は付いて無いのだが、こうした模様形式は、18世紀半ばの江戸・宝暦年間に始まり、主に町人女性の小袖に用いられ、後に一般化した。これがいわゆる「島原褄」とか「江戸褄」と呼ばれるもので、それは模様が衿まで達しておらず、褄下、つまり裾周りと褄だけに限定されていたので、その名前が付いた。褄模様では、小さな単位の模様を各々の部分に巧みに配し、それを一つの繋がりにして、意匠としていた。そう考えると御所解は、まさに裾模様だけの「江戸褄」や「色留袖」には、真向きの文様と言うことが出来よう。

上前にあしらわれた柴折り戸の屋根は、茅葺。木の枝や竹を組んで簡単に作る開き戸は、御所解文様には欠かせない道具の一つ。この茅や柴垣には、精緻な糸目を使った模様あしらいが見られる。加賀友禅の場合は特に、糸目がそのまま模様の表情となることが多く、そこに作者の技術の高さが如実に表れる。単純に加賀友禅と言っても、作品に技量の差があり、それはそのまま作家各々の力の差とも言えるだろう。

もう一つの折り戸の周囲には、岩や小さな花を配している。この色留袖は、上前衽の褄下から前身、そして後身頃の裾にかけて、少し濃い茶色で暈されているが、こうした地色の使い方は色留袖によく見られ、着姿で裾模様を強調する効果がある。

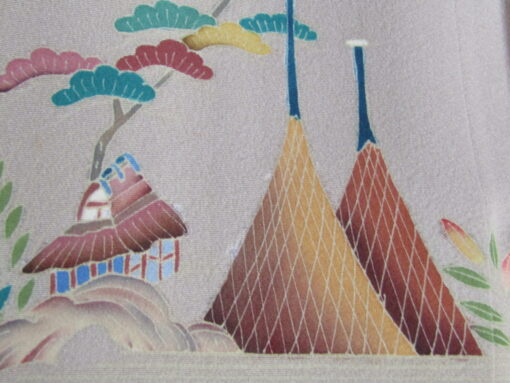

網干に、松を背景にした苫屋(とまや・茅葺の侘しい小屋)の風景は、典型的な水辺文様のパターン。こうした水際の風景も、江戸御殿女中の夏小袖の模様としてよく使われていた。御所解文は、水辺文や網干文を融合させた、いわば複合的な文様なのである。

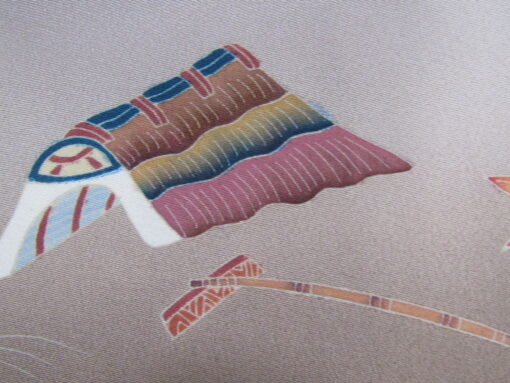

後身頃の模様は、落ちた苫屋の屋根と砂を平らにする熊手の組み合わせで、なかなかユニーク。海辺のあばら家は、風で飛ばされて屋根だけが残ったのだろうか。

落ち着いた配色の桔梗。その色遣いに、秋の侘しさを感じる。挿し色一つで、作者がどの季節を念頭に置いて模様を描いているのかが判る。白上げで表現された流れるような枝ぶりと、花葉の巧みな色暈しに、この作品の豊かな写実性が伺える。

菊も桔梗と同様の配色。どちらの花も小さく描かれ、楚々としている。昭和期の加賀作家の一人は、10円玉より大きい花は描かないと語っていたが、確かにこの時代の作家は、模様を小さく描く傾向が顕著で、やはりその分、絵画的で写実性が高い作品に仕上がっている。

この植物は、葦(よし)。水辺文や海賦文を描く時には、必ずと言って良いほど傍らにあしらわれるイネ科の水辺植物。能に「葦刈(芦刈)」という演目があるが、この色留袖の意匠からは、それを題材としている意識も見て取れる。

能川光陽の落款は、「光」のひと文字を巧みにデザイン化したもので、実に恰好良い。このブログでは二度目の登場で、前回紹介した作品は花の丸図案の訪問着だった。花の丸は、友禅初期の意匠として最も人気が高かった図案であり、今日の御所解は、江戸後期に文様形式が確定した最も雅やかな図案。どちらも江戸以降、明治から今に至るまで、その優美な模様姿を多くの人の着姿の中に見せている。

こうしたオーソドックスな図案を、如何に美しく描くか。多くの作者が手掛ける意匠だけに、ありきたりになりがちで、どうしても作り手の個性が発揮し難い。けれども昭和の加賀友禅レジェンドの一人・能川光陽の作品には、糸目ひと筋、そして挿し色一つにも、御所解特有の優美さが感じられ、この伝統文様の気位の高さが、品物全体から溢れているように思える。では最後にもう一度品物をご覧頂いて、今日の稿を終えよう。

夏の野花と言えば、まず酢漿草(かたばみ)や沢潟(おもだか)が思い浮かびますが、この二つの植物は、キモノや帯の図案の中でもよく見かけますし、家紋のモチーフにもなっていることから、かなり馴染みがあります。けれども、露草を描いた品物というのは、あまり見かけません。

これは5年ほど前に扱った、竺仙の白コーマ浴衣。私が思い浮かぶ露草模様の品物は、これくらいですが、こうして浴衣のモチーフとして使うと、色目のすっきりとした涼やかさに花姿の可愛さも相まって、なかなか良い模様姿になっています。そもそも、庭や道の片隅で咲いているので、目立たないことこの上ない夏植物ですが、図案としてもっと使われても良い花です。

朝咲いて昼には閉じる露草の花を、模様から消されることが前提の青花・下絵描き材料として使う。それは、人に見られることを嫌う、この花らしい仕事の役目のようにも思えます。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。