天然染料、その染色方法の違い(前編) 単色性染料・直接染料

色の雰囲気を理解しなければ、色染職人として一人前になれない。これは、うちで白生地や八掛の色染を依頼している、江戸の伝統工芸士・近藤良治さんから聞いた言葉。どんな色でも、見本帳の色と全く同じにはならない。なので、依頼された色にどれだけ近づけられるか。それが仕事の可否を決める重要なポイントになる。

この時に最も大切なのは、色の気配=色相を見極めること。この色相が同じであれば、少しズレがあっても依頼者は違和感を感じない。色相とは本来、色の様相と言う意味だが、実際に染める職人は、それを「雰囲気」という言葉に言い換える。そして染の作業をしていて、見本色と一番近いと感じる瞬間は、一度だけ。この機会を逃すと、色が段々離れて行ってしまう。染職人としてこの感覚を持つまで、10年は経験を積む必要がある。近藤さんは、そう話しておられた。

かように、生地に色を染め出すということは、難しい。現在染料として使われているものは、ほとんどが化学染料なので、色そのものは変質せずに、均一化されている。これをそのまま使うのであれば、何の苦労も無く、腕利きの染職人の存在も必要でなくなる。けれども、キモノや帯の上で表現される色は単純ではなく、「微に入り細を穿つ」ほど複雑で奥が深い。だから、化学染料使用と言えども、その調合は複雑を極め、その色の見極めには、職人的な技術がどうしても求められるのである。

しかしながら、現在当たり前に使われている化学染料が開発されたのは、19世紀半ばのこと。1856年に、イギリスの科学者・ウイリアム・ヘンリー・パーキンが、マラリアの特効薬キニーネの合成実験中に、思いがけず紫色の染料を生成し、それに「モーブ」と名前を付けた。これが、近代有機化学の発達によって、化学的に合成された染料の第一号で、以後マゼンタ色、黒、人造藍など次々と「人造染料」が開発されていく。

日本に、化学合成されたこれらの染料がもたらされたのは、もちろん明治になってから。そして20世紀の幕が開いた明治30年代を境として、染色材料は天然素材から化学素材へと代わっていった。それまでの染料は、植物や動物、あるいは鉱物などから採取した天然色素を、その素材各々の性質ごとに異なる方法で、抽出していたのである。

天然染料は、色を得るまでに複雑な工程を経なければならず、天候など自然環境によっても発色が左右される。そして何よりも、ほとんどの作業は人の手によって行われるもので、完成までに膨大な時間と手間を要した。だがそうして苦労して染め出された色は、各々に特別な名前を付けて微妙な色をより分けた。それが日本の伝統色である。その名称には、植物の名前をそのまま使ったり、その色味を象徴する事物を当てたりしている。そんな天然素材が生み出す色は、日本の風土がもたらす「自然の恵みそのもの」と言えるだろう。

そこで今日から二回、天然素材を基にして作る染料の話をしてみたい。この天然染料には、直接材料から色素を取り出して染めることの出来る「単色性染料・直接染料」と、繊維に染まりつく色を抽出するために、仲立ち(媒染剤)を必要とする「多色性染料・媒染染料」の二つがある。今回はまず、単色染料について考察する。

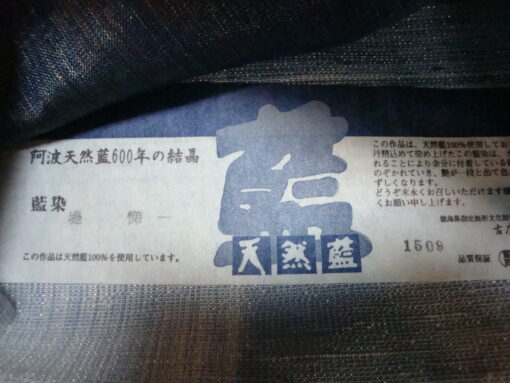

阿波・徳島の天然藍染糸で織った、藍100%の帯。藍は、単色性染料の代表格。

化学的な合成染料が登場する以前、染料と並んで色を表現した材料は、顔料である。これには、土の中に含まれる金属の酸化物や硫化物など、いわゆる金属化合物からなる無機顔料と、生物由来の炭素を含む化合物・有機化合物からなる有機顔料がある。どちらも水にも油にも溶けないので、生地に着色させるための膠着剤を必要とする。それは、古くは膠(にかわ)を溶かした水を使い、現代では合成樹脂系の接着剤を用いている。

顔料で表現される色は、赤ならば無機顔料の弁柄、白ならば同じく無機顔料の胡粉や鉛白などが使われる。一般的に、顔料を用いた色の仕上がりは鮮明で量感がある。そのため、多用されているのは紅型染。上記の弁柄や胡粉の他に、黄土や緑青の無機顔料と生臙脂や藍蝋などの有機顔料とを併用して使っている。紅型模様染のビビッド感は、こうした顔料染の特性を生かすことにより、もたらされたものである。少し話が逸れてしまったので、染料の方に話題を戻そう。

単色性にしろ多色性にしろ、染料として使う材料は、植物の根や葉や茎、そして樹皮や花や実から色素を抽出したもの。これは一般的に、「草木染」と呼んでいる染技法である。中国の史書・魏志倭人伝の中には、243年に邪馬台国の女王・卑弥呼が派遣した使いが、魏の国王に赤や青の絹布を献上したと記述されているが、この赤布には茜を、そして青布では藍を使って染められたものであった。ということは、すでに三世紀の日本で草木染が行われていたことになる。

草木染の材料となる植物は、先述した色素を含む様々な部位を採取し、まずそれを十分に乾燥させるところから始めるのが一般的。この乾燥材料を土鍋やステンレス容器に入れ、そこに水を加えて沸騰させ、30分から1時間程度煮つめて、色素を抽出する。色染にはこの抽出液を濾過して使うが、部位によっては、何回も同じ作業を繰り返して煎汁を採ることもある。

こうして色素を抽出した液を使い、単色染料は求める色になるまで、液の中に布や糸を浸し、それを動かしながら染め付けていく。この作業のことを、「繰る(くる)」と呼ぶ。一方多色染料では、抽出液の中で布や糸を繰る作業と、発色の仲立ちをする媒染剤を溶かした液の中で繰る作業を繰り返し、求める色を発色させる。その名前の通り、単色染料はほぼ抽出液と同じ色に染まり、一つの染料から得られる色相は一つだけ。対照的に多色染料では、媒染剤の種類により、一つの染料から幾つもの色相が得られる。

ではこれから、具体的に単色染料として使われる材料は何か、その抽出方法や得られる色の特徴を探っていくことにする。幾つか材料はあるが、今回は最もポピュラーな藍に絞って、話を進めることにしよう。

加賀友禅を紹介した前回の稿でも取り上げた、江戸・茶屋染を模した夏の訪問着。江戸大奥や大名の奥方の夏の装いは、上質な麻に細い線で糊を置いて防染し、本藍を使って模様染したもの。藍ひと色を使った意匠だけに、格別な涼やかさがあり、その青みはすっきりと澄み切っている。このキモノも、青磁地色に萩と小菊、撫子、葦を楚々と描いた上品な手描き友禅で、当時の江戸女中の夏姿を意識したもの。(田畑喜八・京友禅)

藍染の材料となる藍草は、蓼(たで)藍という種類で、東南アジアの半島地域・インドシナ南部を原産とする。これが飛鳥時代に渡来し、日本でも広く栽培されるようになり、染色材料や薬用として使われた。この草は一年草で、茎の高さは70cmくらいになり、先端が尖った楕円形の葉を付ける。この葉を乾かすと藍色になるので、藍の色素が含まれていることが判る。

藍草は7月末と8月末の二回刈り取りを行い、乾燥させておく。9月に入ると、乾燥藍草を蔵の中に積み上げて水をかけ、これを上下に切りかえしつつ、高さ30cmほどに広げて積む。そして5日おきに水をかけては積み直して、発酵させる。こうして二か月半ほどで仕上がるものが、蒅(すくも)。これが、染液を作る素材になる。

この蒅を藍甕に入れ、灰汁とふすまと石灰を加えて発酵させる。この作業を「藍を建てる」と言う。これは、藍の色素・インディゴが水に溶けないために、そのままでは染色出来ず、アルカリ性の水溶液で還元して、溶ける色素であるインディゴホワイトにする必要があるから。この蒅を作って藍を建てる染色方法は、今も阿波徳島などで行われている。

江戸からの伝統技法を忠実に再現して染めた、長板中形浴衣。長い板を使って型を付け、本藍で染める。型付けをした生地は十分に乾燥させ、伸子を張って折り畳んだ状態で藍甕に沈める。生地を甕から引き上げる度に、空気に触れて藍は酸化して発色する。付け込む藍甕は、薄い色から濃い色へと順番に変えていき、最後に生地を広げて空気にさらす。この空気に当てることを、「風を切る」と言う。この風を切ることは藍染の重要なポイントでもあり、この時少しでも布がくっついていたら、そこは必ず染ムラとして残ってしまう。

藍染の方法は、先述した蒅を使った藍建て以外に、二つの技法が存在する。藍染の始まりは、刈り取った藍の生葉を、そのまま糸や布に摺り込んで染める極めて単純な方法であった。やがてこれが、色素を沈殿させて、取り出すという方法に替わる。それはまず、藍葉を水に浸けて色素を溶解させ、その溶解液に木炭や石灰などアルカリ物質を入れる。そうすると藍の色素は沈殿するが、その泥状になった「沈殿藍」を集めて、染色に使ったのである。

また、刈った藍葉をそのまま甕に入れ、そこに水と石灰を加えて放置し、還元発酵させるという手段を使うこともあった。これらは蒅発酵に比べると原始的な染色手段ではあるが、今なおインドや沖縄など、亜熱帯地方で広く行われている。当初生葉で単純に染めていた藍だが、それでは葉が生育している夏の間しか染めることが出来ないので、葉を保存する方法が考えられ、沈殿藍や蒅のような発酵藍を生成するようになった。

江戸宝暦年間から織り始められた、鳥取の弓浜絣。米子や境港一帯で作られている木綿絣で、海岸近くの町で製織されていたことから、「浜絣」の名前が付いている。この地方はもともと綿(伯州綿)の生産地として知られ、古くから藍染が行われていた。綿を手で紡ぎ、藍で絣糸を染め、それを手で織る。絵絣の図案には、エビや魚、船など海に関わるものや、鶴亀や扇のようなおめでたいユニークなモチーフが多く使われた。

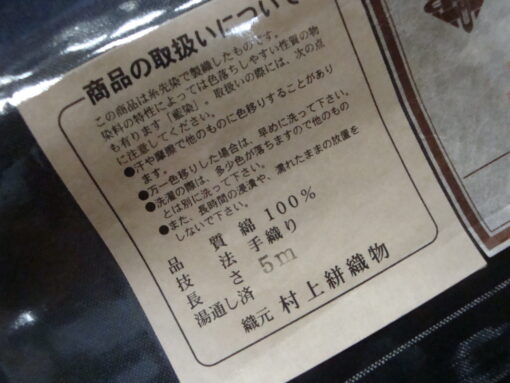

今もわずかながら製織されている弓浜絣は、まだ本藍染の糸が使われている(村上絣織物)。取り扱いの注意書きには、汗や摩擦で色が落ちやすいことや、色が移りやすいので、他のものと一緒に洗わないようにと記されている。天然染料は色が止まり難いので、こうした扱いの難しさは如何ともし難いところ。しかし藍染生地は、摩擦以外の洗濯や日光には堅牢であり、だからこそ庶民農民の普段着や仕事着になったのである。

この弓浜絣に限らず、備後絣、廣瀬絣、倉吉絣、伊予絣、久留米絣など、江戸期の農民が着用した普段着は、いずれも木綿糸を本藍で染めて、手織したもの。最初は、地元農家が地産地消で織っていた綿絣だが、次第に商売として、日本各地に売りさばくことを目的に生産されるようになる。産地絣各々の製織数は、江戸末期から大正初期の間で、年十数万反にも及んだ。

庶民の木綿絣に染められる藍は、かなり濃い。長板中形にしろ各産地の綿絣にしろ、その青の色は、しっかりと主張のある深さを保っている。それに比較して、高貴な女性の夏衣裳・帷子で表現される藍は、柔らかく澄んだ色の気配を感じる。これが、藍という染料に見る「階級の差」なのであろう。

この用途の違う藍は、その作り方からして違うものになっている。高貴な藍は、藍を建てる時に、蒅を溶くアルカリ溶液に厳選した硬い木の灰を使って、薄い品の良い藍色が浮き立つよう作られるが、庶民の藍は、石灰や木炭を使って、藍の日持ちが良いように濃く建てられる。つまりこれが、見栄えを優先させるか、あるいは実用性を求めるかという違いになるのだろう。

現代に山陰の木綿絣を伝承しているのは、青戸柚美江さん。手掛ける出雲絣は、綿花作りに始まり、藍建て、藍染、絣作り、製織とすべての工程を一人でこなしている。町灯りと題したこの木綿の帯は、藍濃淡の絣を町の灯りに見立てて表現している。その発想が、とても現代的で豊かだ。

単色染料の藍は、染める回数や染液の中の生地の繰り方により、発色が変わってくる。濃紺・紺・藍・納戸・縹(はなだ)・甕覗(かめのぞき)など、その色の濃淡や気配によって、様々な伝統色の名前が付いている。その一つ一つの色も、気候や条件によって、微妙に違いがあり、ひと色として同じにはならない。キモノや帯の地や模様の中で、青は最も使用頻度の高い色。そんなジャパンブルーは、日本人に一番馴染みのある自然色であり、高い地位にある将軍や大名から、名も無き庶民まで、全ての日本人が愛した色でもあった。

単色染料は藍の他に、赤発色では紅花、黄色では黄檗(きはだ)や梔子(くちなし)や鬱金(うこん)、紫色では貝紫などがあり、その植物材料には各々違う染め方法がある。いずれにしても、藍と同様に、色を引き出すための媒染剤を必要とせず、得られる色相は一つである。

今日は、他の植物についても少し説明したいと考えていたが、藍だけで話が長くなってしまったので、また続きは次の機会を待ちたいと思う。なおこのテーマの次稿では、使う媒染剤によって、多色の発色が得られる多色性染料・媒染染料について話を進めたいと考えている。

化学染料が定着する明治中期以前、すでに江戸の安政年間(1858)には、黒船によって化学染の原料となる「アニリン」が輸入されていました。この物質は、水にほとんど溶けない油状の物質で、空気中に放置すると、酸化して黒い物質に変化します。この色と形状から、別名コールタール染料などとも呼ばれています。

このアニリンを基にして製造されたのが、アニリン染料で、人造の茜成分=合成アリザリンや人造藍などが、この時代ドイツで製造に成功していました。日本でも、何とかアニリンで人工的に色を出そうと試みましたが、化学物質に知識を持たない染職人が、原料の何たるかを理解しないまま旧来の草木染技法を用いたために、その多くは失敗に終わりました。

出来上がった色は、発色が悪く、褪めやすい粗悪なもの。当時の人々はこれを、化学染あるいは舎密染(せいみぞめ・オランダ語で化学を意味するchemieを音読した言葉)と呼んで、蔑んでいました。今は主流の化学染料も、もたらされた当初は「駄目染料」だったと言うのが、何とも面白いですね。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。