消印だけが、憶えている 「郵便荷物列車」が紡いだ距離

送信した電子メールは、相手にどれほどの速さで届くのだろうか。これはサーバーの状態によっても変わるが、特に問題が無ければ数秒程度で完了するらしい。メールの仕組みは、送信者のサーバーから受信者のサーバーへとリレーされることで届くが、これがラインでのやりとりとなると、インターネット回線を利用しているため、もっと早くなる。送信ボタンを押したその瞬間、すでに相手には届いている。瞬時に伝わるとは、こんなことを指すのだろう。

メールやSNSでは、リアルタイムに情報を伝達すると同時に、互いのコミュニケーションを取ることも容易だ。もちろん、相手とどれほど離れていようが関係無い。大切な人の今を、そして気になることの今を、文章と画像と動画を使って知り得る。人や情報と繋がるということが、これほど急速に平易で便利になるとは、誰も思わなかったはず。私のような昭和世代の者は、ことさらその感が強く、全く流れについて行けてない。

今年は、昭和が続いていれば100年目に当たるが、半世紀前の昭和50年代が、私の青春時代であった。上京して借りた西荻窪の下宿アパートの家賃は1万8千円。当然風呂無しで、蛇口をひねっても水しか出ない。テレビさえ無く、電話など夢のまた夢。当時の地方出身学生ならば、こんな暮らしは当たり前のことで、周りを見回しても皆同じだった。そして人と繋がる手段は限られ、事前に便りを交わし合うか、あるいは留守を覚悟の上、約束なしで直接会いに行くかしか方法が無かった。

当時訳あって仕送りを受けず、貧乏をしていた私は働かない訳には行かず、そのうちに旅に出た先で仕事を見つけて、何か月も下宿を留守にした。そんな無軌道で無計画なバックパッカーの唯一の気がかりは、東京に残した人のことだった。そして離れている二人の間を紡ぐ唯一の手段は、やはり手紙であった。

仕事が休みになると書く「むかしたび」の稿。今回は、あの頃大切な便りを運び続けた、今は無き郵便荷物列車について話そう。長い長い旅の果てに届いた手紙、その遠い道のりを、消印の日に戻って辿ってみる。そこに昭和と言う時代の、「待つ時間のもどかしさ」を感じ取って頂けたら、と思う。

東京・隅田川貨物駅と根室駅を往復していた郵便荷物列車 オユ・10-2555

郵便物を運ぶ手段には、トラックや船舶、あるいは航空機などがあり、送るモノの種類や行先、または送り主が求める時間などに応じて、選択される。だが昨今では、宅急便や民間輸送便の発達に伴い、郵便局のサービスを利用する機会はかなり減っている。けれども昭和の時代にはまだ、それほど荷物の民営輸送が普及していないのと同時に、通信を葉書や封書の郵便に頼っており、その輸送量は今と比較にならないほど多かった。

また当時の国鉄では、依頼人が駅に持参した荷物を、受取人の最寄り駅まで届ける託送手荷物サービスや、乗客の手荷物を預かるサービスもあり、この荷物は、旅客列車とは別の貨車で運ばれていた。この荷物貨車に併結されていたのが、郵便物を運ぶ郵便列車である。これらの貨車は荷物専用列車で運ばれるだけでなく、時には旅客列車に連結されて運ばれた。このような旅客と貨物が一緒になった列車を「混合列車」と呼んだ。

郵便貨物車を併結したのは、上の画像のような古い客車。時には、人を乗せる客車よりも荷物や貨物車の方が多いこともあった。(宗谷線 音威子府駅 1983年)

郵便の流れは、まずポストに投函されたものを最寄りの集配局が集め、宛先の地域ごとに仕分けをして、送付の準備をする。その際に使われるのが、「郵袋(ゆうたい)」という布製の頑丈な袋で、これに手紙や小包を入れ、送付先の郵便局名を記した郵便標札を付ける。郵便は、基本的に郵便局相互の輸送であり、鉄道はその手段として使われる。なので鉄道郵便の路線は、予め決めた起点郵便局と終点郵便局の間となり、その間のどこの途中駅で荷下ろしをするかを決めてから、順次運行されていた。

日本中に張り巡らされた、日本国有鉄道の輸送網。郵便貨物車は、小さな駅にも一つ一つ止まりながら、思いの詰まった手紙や葉書を入れた袋を下していった。北は北海道の果て、稚内や根室まで、南は鹿児島の枕崎まで。そこには、無数の「待つ人」がいた。では、何度も東京と北海道を行き来した手紙のことを、これからお話しよう。

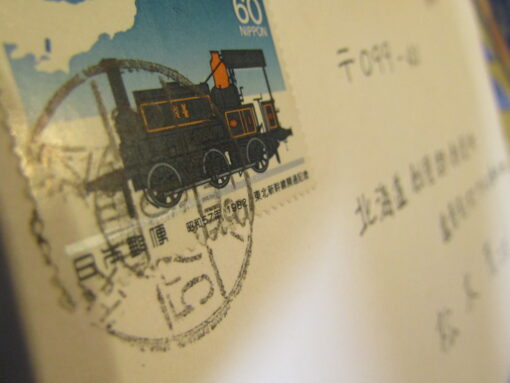

消印に記されているのは、差し出した手紙を受け付けた郵便局名と日付と時刻。

電話の無い私は、普段からよく手紙を書いた。なので、遠く北海道に行っていても、それは変わらず、日常の延長のようなものだった。そんな環境下で付き合っていたので、距離が妨げにならず、そして相手の便りを待ち焦がれるようなことも無かった。「遠くにいて、ふと思う」という感じで、東京のことを少し忘れた頃に、よく便りが届いた。

手紙というのは面白いもので、消印一つからも、相手のことを想像することが出来る。例えば、郵便局の名前。家の近くで投函したか、大学のそばのポストに入れたかが、それで判る。たまに荻窪の消印があると、何かの用事で西荻窪へ行った時に出したと想像が付く。また時刻からも判ることがある。消印に記される差出時刻は、0~8・8~12・12~18・18~24の四区分。早い時間なら通学前、遅い時間なら授業終了後。それが0~8と印字されていると、夜遅くにどこかへ行ったのではと、少し心配にもなった。

そして最も気になったのが、日付け。大概消印の日から三日か四日で、手元に届いた。つまりそれが、東京の真ん中から北海道の果てまで、件の郵便貨物車で運ばれた時間ということになる。ではどのような経路を辿っていたのだろうか。それを類推できる資料があるので、そちらに話を進めてみる。

私が働いていた場所は、知床半島の西海岸の真ん中に位置している宇登呂(ウトロ)。最寄り駅は、網走と釧路を結ぶ釧網(せんもう)本線の斜里駅。郵便列車はこの駅で、斜里郵便局扱いの荷物を下す。宇登呂は斜里町管内の集落だが、斜里局から40㎞以上も離れていたので、郵便物は車で宇登呂の郵便局まで運んだ上で、配達されていた。

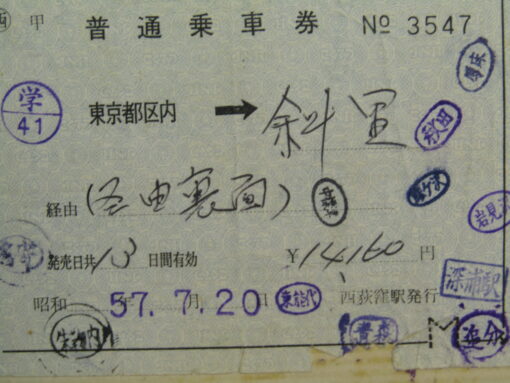

何度も働きに行った宇登呂へは、こんな片道の乗車券を使って出かけた。この切符に記された昭和57年は、夏の間に何度か内地で用事があり、東京と斜里の間を三度も往復したはず。乗車券に幾つか押されているのは、経路の中で下車した駅。鯵ヶ沢や深浦は五能線、名寄と朱鞠内は深名線、厚床や中標津は標津線で、追分や岩見沢は室蘭本線。秋田の下車印があるところを見ると、上野から奥羽本線か羽越本線経由で、青森へと北上したと思われる。仕事先に行くまでに、あっちこっちに寄りつつ、フラフラしていることが判る。一体何をしていたのやらと、今さらながら思う。

今、東京から斜里まで鉄道を使うとすると、新幹線料金や特急料金を含めて36.110円。夜19:10の北海道新幹線を使い、函館で一泊。そして道内で二回乗り換えて、斜里には夕方の16:37に着く。距離は1575.1㎞で、実際に乗車している時間は13時間ほど。しかし半世紀前は、夜行と連絡船の車中二泊を経て、44時間も乗り続けなければ、終着駅に着かなかった。そして運賃は、特急や急行に乗らなくても、14.160円も掛かっている。けれども、便りはたった60円で届けてくれる。では、手紙はどのような旅をしたのだろうか。時刻表と当時の画像で振り返ってみる。

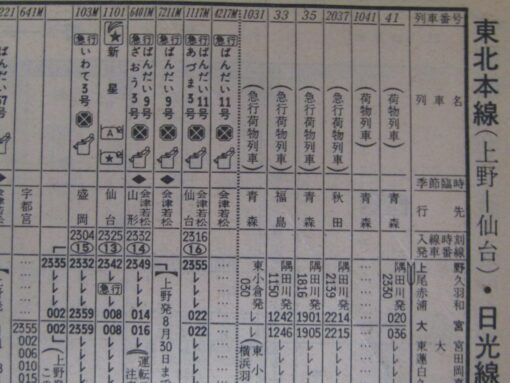

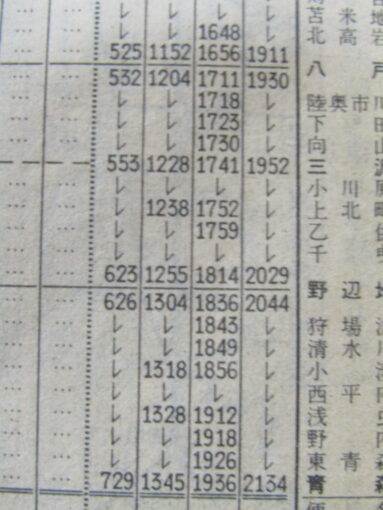

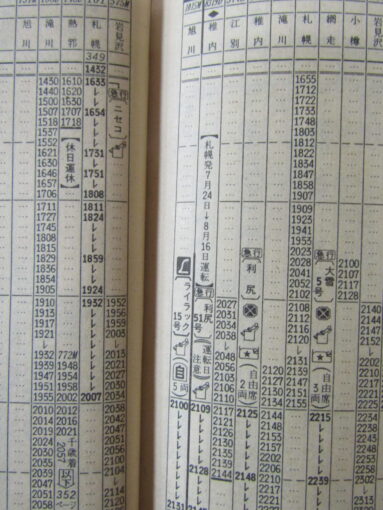

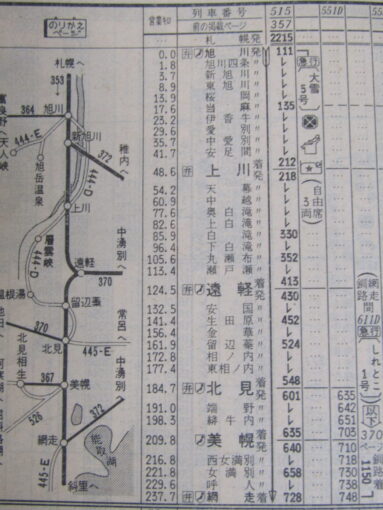

昭和50年代の交通公社発行の大判時刻表には、列車ダイヤの片隅に荷物列車の時刻が掲載されていた。これは、昭和57年8月の東北本線下り・上野ー仙台間のダイヤ。最終夜行列車の横に、6本の荷物列車の時刻が見える。この荷物列車には郵便車が併結されており、記載された列車番号のダイヤを辿ると、手紙が運ばれていく経過が判る。

東京都内から北海道へ向けて運ぶ郵便車は、列車番号の35と41の荷物列車に併結されている。いずれも始発駅は隅田川。この駅は貨物専用駅で、場所は常磐線の南千住駅に隣接しているが、昭和20年代から、東北・北海道方面への貨物ターミナルとして役割を果たしてきた。隅田川駅の発車時刻は、35列車が18:16で、41列車が23:30。朝ポストに投函した手紙なら、おそらくその日の内にこのどちらかの列車に乗せられると思うが、午後ならば、少し駅に留め置かれて、翌日の列車になるだろう。

貨物41列車は、仙台から旅客列車のダイヤと一緒に掲載されている。これは、この列車が仙台で客車を併結し、貨客混合列車になったことを意味する。一方の35列車は、貨物だけを積んで青森まで走っている。41列車の青森到着は、19:36。一方35列車は、朝の7:29と早い時間に着いている。客扱いのある41列車は、仙台からほぼ各駅に停車したために、隅田川から青森までの所要時間は約20時間となり、35列車より9時間も長く掛かっている。

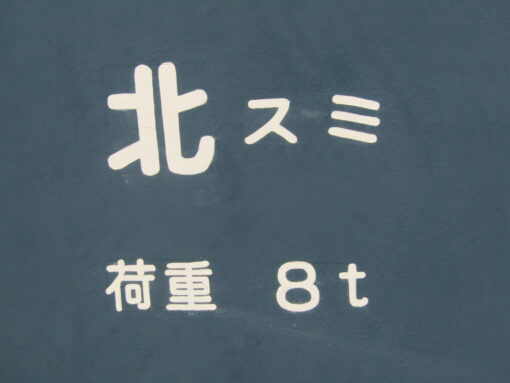

青い郵便車の車体には、「北スミ」と暗号のような文字が書いてある。北とは、この貨車の担当が「東京北鉄道管理局」で、スミは「隅田川駅」に常備されていたことを表記している。北海道へ運ぶ郵便車両は、「北東郵」と名前が付いて運用されており、青森から連絡船に乗せて北海道へ運ぶ荷物については、「北東航」の名前で運用していた。

オユ10・2555は、この郵便車の車両番号。最初のカタカナ二文字・オユは各々に意味があり、オは車体の重量記号(32.5t以上37.5t未満)、ユは用途記号(郵便車のユ)であることを示すもの。このオユ10型郵便車は、昭和32年~46年の間に72両製造されている。昭和61年に郵便輸送が廃止された時点で、ほとんどが廃車となったが、画像の車番2555(国立市・中央郵政研修所保管)と2565(七尾市・のと鉄道能登中島駅構内保管)の二両だけが現存している。

鉄路の途切れた青森からは、青函連絡船で荷物を運ぶ。函館までの所要時間は、3時間50分。昭和57年度の就航便は、津軽丸・八甲田丸・松前丸・大雪丸・摩周丸・羊蹄丸・十和田丸の7隻。運行便は、夜行2便を含め一日9便。どの船も、鉄道車両を貨車ごと積み込むことが出来る、「車両航送方式」が採用されており、隅田川駅から青森駅まで運ばれてきた郵便貨車も、そのまま船倉に中に納められた。

連絡船の船尾には貨車の積み込み口があり、車両甲板のレールと駅から続くレールとが繋がっている。この線路を通ってはるばる東京・隅田川からやってきた貨車が、次々と積み込まれていく。青森に到着した荷物列車には、連絡船の出航まで30分足らずしか時間がない場合もあり、貨車を誘導する操車係と機関士には、慎重かつ迅速に作業を進めることが求められた。

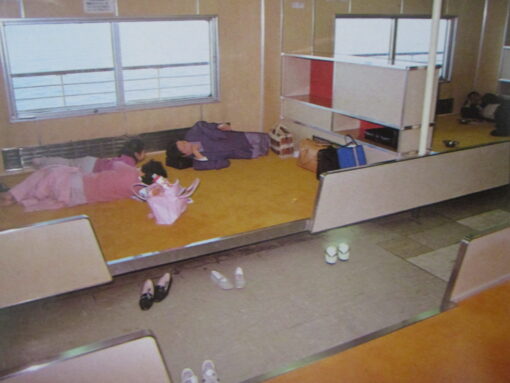

こちらは、青函連絡船の船室。船室は普通船室とグリーン船室に分かれていて、椅子席とカーペット席があった。靴を脱いで寝そべることの出来るカーペット席は、普通船室の一角にあり、夜行便を利用することが多かった私は、大抵この席で横になったまま、函館到着を迎えた。

函館駅も青森駅同様に、連絡船の甲板とレールで繋がる。画像は、早朝に着いた船から、機関車を使って貨車が引っ張り出されたところ。そして郵便車を含めた荷物車は、道内各方面へ行く客車列車に併結されて、それぞれの目的駅へと散っていく。では、東京で投函された私への便りは、どのような経路で斜里駅まで運ばれたのか。再び、時刻表を捲ってみよう。

北海道へ渡る郵便車を併結した、隅田川駅発の荷物列車二本。これからは、7:29に青森駅に到着した第35列車が手紙を運んだと想定し、函館到着以後の経路を辿る。この貨物を積んだ連絡船は、青森駅出航10:15の第7便で、函館到着は14:05。

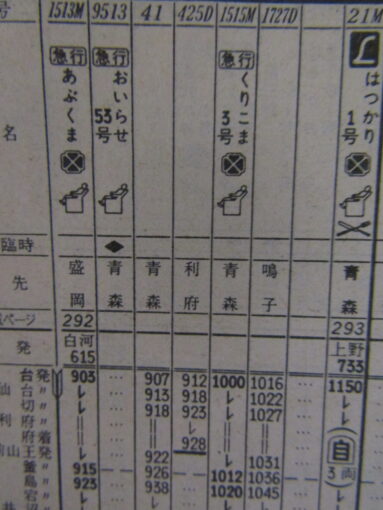

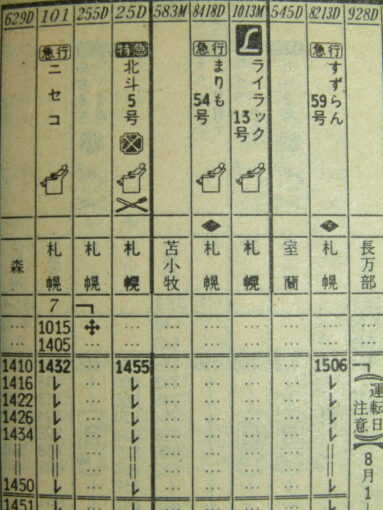

時刻表を見ると、函館14:05着の連絡船に接続する札幌方面の列車は、14:32発の小樽廻り急行・ニセコと、14:55発の東室蘭廻り特急北斗5号の二本。ニセコは機関車が引っ張る客車で、北斗はディーゼル特急。郵便車は客車にしか連結できないので、手紙を運んだのはニセコになる。

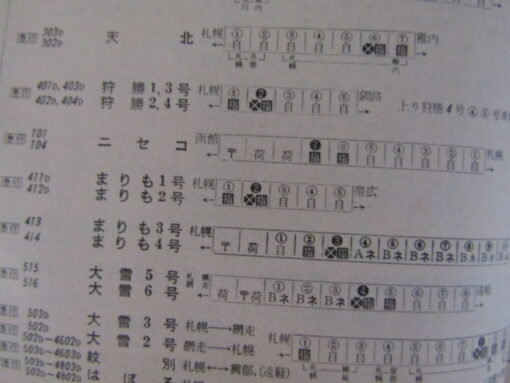

鉄道弘済会発行の道内時刻表に掲載されている、主要列車の編成表。急行ニセコの編成を見ると、下り札幌行101列車の最後尾に、郵便マークが付いた車両が見えている。そのほかに荷物車両が二両。客車は全部で7両で、グリーン車指定席1両と普通指定席1両があり、自由席は5両。このニセコに乗った郵便類は仕分けされて、札幌到着後に行先に分かれて、また別の列車に乗せられる。

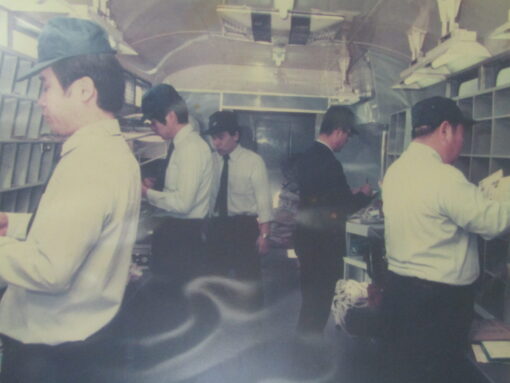

郵便車の内側には、街中にある郵便局と同じように、行先別に手紙や葉書を区分ける棚と作業台、回転椅子が設えられている。この「動く郵便局」の中で仕事をするのが、鉄道郵便職員で、身分は郵便局員と同様の郵政職員。この当時は郵政民営化以前なので、身分は公務員になる。郵便車での作業は、郵便物の仕分けの他に、積み下ろしや管理を担っていた。

実際に車内で仕分け作業をする職員。郵便車両には投函口があり、列車が郵便ポストの役割を果たしていた。そして各々の駅のポストに入った郵便物も、この車内で行先別に分けられた。そして列車内で受け付けた郵便は、専用の消印が押された。

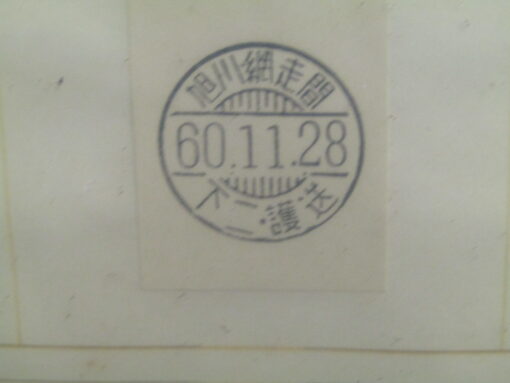

この消印は、旭川ー網走間を走る石北本線の列車内で押されたもの。下二とは、石北線の下り二便・郵便列車のことで、調べてみると、旭川11:51発の網走行き533列車であることが判った。さて少し話が離れてしまったが、手紙の旅に話を戻そう。

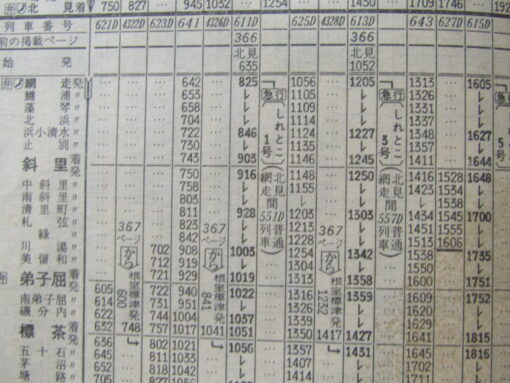

再び時刻表を見ると、手紙を乗せた急行・ニセコの郵便車は、20:07に札幌に到着している。釧路と網走を繋ぐ釧網線の途中駅・斜里へ向かうには、根室石勝線経由釧路行・まりも3号と石北線経由網走行き・大雪5号の二択になるが、時間的には網走経由の方が早い。と言うことで、斜里を目指す手紙は、札幌22:15発の網走行夜行急行に積み込まれたと考えるのが自然。

急行ニセコの車両編成をご紹介した道内時刻表の画像にも、大雪5号の編成が掲載されているが、それを見ると、先頭に荷物車、2両目に郵便車が連結されており、3両目以降に寝台車やグリーン車、普通座席車など8両を繋げ、全部で10両編成で運転されている。

小荷物の積み下ろしをするドアのところには、判りやすく郵便マークが掲げられている。夜行列車に連結される場合、否応なく深夜の停車駅での荷下ろし作業が待っている。郵便車両は長年走り続けて老朽化した車両も多く、特に冬の北海道では厳しい気候条件も相まって、鉄道郵便職員には過酷な勤務を強いることになった。こうして手紙は、多くの鉄道運行者や郵便職員の弛まぬ努力によって、運ばれていたのだ。

停車駅で、手紙や葉書を詰め込んだ「郵袋」を下す作業をしている。この袋は、駅から最寄りの集配郵便局に運ばれ、その局の配達員によって、便りを待つ人のもとへと届けられる。さて、私宛の便りを乗せた大雪5号も、終着駅網走に近づいてきた。目指す斜里駅までは、あと少し。手紙の旅も、いよいよラストスパートである。

大雪5号は、7:48に網走に着いた。札幌からの所要時間は、9時間半。時刻表見れば、旭川を深夜1:11に出た列車は、途中当麻(とうま)、上川、白滝、丸瀬布(まるせっぷ)、遠軽(えんがる)、生田原(いくたはら)、留辺蘂(るべしべ)と止まり、北見着が5:48。これを見ると、およそ30分ごとに停車駅があり、郵便車からはその都度小荷物や郵袋が下ろされていることになる。時刻表に静かに並んでいる到着駅の時刻から、郵便車に勤務する人々の厳しい仕事環境が垣間見える。

7時半前に網走に着いた郵便車だが、斜里方面へ行く釧網本線の列車は、8:25発の急行、10:56発の普通、12:05発の急行と続いている。けれども、この三本の列車はいずれも車両番号に「D」が付くディーゼル気動車で、構造上郵便車を連結することは出来ない。なので、折角朝早いうちに着いた郵便は半日ほど網走駅に留め置かれ、斜里駅への最終ランナーとなったのは、13:13発の釧路行643普通列車である。

釧網線643列車の客車内の様子。ご覧の通り、古色蒼然たる雰囲気を醸し出す車両で、ニスを重ね塗りしたことで、木の壁が煮詰めたような色をしている。戦後まもない頃作られた車両で、こうして走っている方が不思議なくらい。けれども、SLが引く汽車の面影を強く残す列車で、北海道の果てを走るに相応しい。そして斜里駅着が14:11。5分停車の間に、斜里郵便局へ運ぶ荷物や便りが下ろされる。本当に長い長い旅であった。そこで改めて手紙が運ばれた経路を、まとめてみる。

東京の出発駅・隅田川貨物駅発:荷物35列車18:16ー青森駅着7:29 青森駅発:青函連絡船7便10:15ー函館駅着14:05 函館駅発:急行ニセコ14:32ー札幌駅着20:07 札幌駅発:夜行急行大雪5号22:15ー網走駅着7:28 網走駅発:普通643列車13:13ー手紙の終着駅・斜里駅着14:11。

手紙は、東京の隅田川貨物駅で郵便荷物車に乗せられてから、二昼夜・約44時間を経て、北海道の斜里駅に着いた。その距離は、約1550㎞。だが、私の手元に来るまでには、もう少しだけ時間が必要であった。

足掛け4年にわたって働いていた、知床半島・宇登呂の酋長の家。昨年秋、約20年ぶりに訪ねた時には、店を閉めていた。観光客の少ない季節ではあったが、ご覧の通り誰も歩いておらず、昔の賑わいを知る私にとって、寂しい限りだった。3年前の4月に起きた観光船沈没事故の傷が未だに癒えておらず、町全体が沈んでいるように見えた。

さて、40数年前の郵便荷物車が運ぶ手紙の旅は、ここが終点。斜里駅で列車から降ろされた便りは、駅近くにある斜里郵便局に運ばれる。宇登呂地区やさらに奥の岩尾別地区で配る郵便物は、局の赤い車で宇登呂郵便局まで運ぶ。午後2時頃駅に着いた郵便物を、仕分けして宇登呂へ運ぶのは、おそらくその日の夕方か翌日の朝のはず。そして宇登呂郵便局の配達員が、手紙を持ってやってくるのは、早くても翌日の午前中である。

その頃の宇登呂の町は狭く、二週間もすればほとんどの住人と顔見知りとなり、普通に言葉を交わすようになる。宇登呂の郵便局は、酋長の家から歩いても2,3分のところにあり、配達は午前と午後の二回。配達件数など限られているので、配達員はすぐにその家にいる者の顔を覚える。郵便局員は私のこともすぐ覚えて、内地から来た私宛の手紙を渡す時は、いつもニッコリと笑いながら、「シゲルくん、おめでとう」と言った。どうやら、私の相手の文字を覚えているらしい。消印の日からは、4日が過ぎていた。

流氷に埋まる二月の宇登呂港。オロンコ岩と三角岩の間に港の灯台が微かに見える。立っていられないほどの寒さだったが、沈む夕日の橙色の美しさは、今も忘れ難い。

東京からの便りの返事には、日々向き合っている知床の季節のうつろいを、よく記した。流氷のこと、夕焼けのこと、オジロワシやキタキツネに出会ったこと。酋長の家で飼っているアイヌ犬の散歩中に、転んで怪我をしたことや、台風がやってきて、水道管が流されて水が出なくなり、町で働いている若者が総動員されて、沢へ水を引きに行ったこと。こうして振り返ると、ここにいる間にはいろんなことがあった。手紙に書いたのはそんな日常であり、それはただ、自分の日記を呟いただけだったように思う。

そして相手から来た手紙も、東京ではたった2cm雪が降っただけで電車が止まったとか、毎日雨ばかりで梅雨明けが遅いとか、時候に関わることが多かった。そして苦手なドイツ語の試験がギリギリ通ったとか、免許習得のために教習所へ通い始めたが全く進歩がないなど、いつもとりとめのないことが淡々と綴られていた。

長い旅を経て交し合った便りだが、甘い言葉を囁き合うようなことは、全く無かった。けれども、見慣れた文字を見ればやはり嬉しく、いつも心の片隅にポッと灯りが灯ったような気がした。郵便貨物列車は、宅配便の普及や郵便荷物の減少から、1984(昭和59)以降順次減らされ、1986(昭和61)年11月をもって、全廃された。 それと時を同じくするように、二人にも別れの日が来た。

手紙には 愛あふれたり その愛は 消印の日の その時の愛(俵万智)

形として残る手紙に記される相手への感情は、いつか知らぬ間に消えてしまいます。けれども、封筒に残る消印は消えず、おそらくそれは、距離を越えて二人が育んだ時間の「痕跡」のようなものでしょう。もちろん手紙は、もう二度と開くことの無い場所にありますが、その風景は消えません。

相手が見えなくても、相手がそばにいなくても、いや見えないからこそ、そして声が聞こえないからこそ、「手紙を待つ時間」が「心に染み渡る時間」となったのかも知れません。それは、人と繋がることが容易ではない、不便な昭和と言う時代だからこそ生まれた、幸せな時間だったと思います。今回は、一人で思い出に耽るようなつまらない旅の稿になってしまったことを、お許しください。長すぎて最後までお付き合い頂いた方は、いらっしゃらないと思いますが、お読み頂いたことに、深く感謝申し上げます。

今回画像で紹介した郵便荷物車は、国立市にある郵政省の中央郵政研修所の敷地内で、余生を送っています。入り口の守衛室で車両の見学を願い出ると、快く対応してくれます。カギをあけて車両の内部にも案内して頂けたので、貴重な画像を写すことが出来ました。40年ぶりに再会した郵便車は、懐かしさでいっぱいでした。興味のある方は、ぜひ郵便車に会いに出かけてみて下さい。

中央郵政研修所は、JR中央線・国立駅南口下車。駅右手の富士見通りをまっすぐ歩いて、20分ほど。距離は約1.5Kで、車両の見学料は掛かりません。

- 投稿者:

- 松木 茂

- カテゴリ: