作家の個性が際立つ、植物デザイン 湯本エリ子編

初めてブログに原稿を起こしたのが、2013年の5月。今から、12年も前になる。それから数えて、今日は第774回目の稿になる。月の更新回数こそ3回と、初期に比べればかなり少なくなったものの、未だに二週間以上ブランクを開けることなく、何とか書き続けることが出来ている。

主な内容は、もちろん本業の呉服に関わることで、毎回一つのテーマを決めて、様々な視点からお話させて頂いているが、前稿のように、私のライフワークである北海道の旅話も、時々織り込ませて頂いている。ただ、いずれの稿にせよ話の分量が長大であり、とにかく終わらない。テーマによっては、一度の原稿にまとめるには無理があるものも多く、読者の方々にはご迷惑をおかけしている。書いている本人もそれを自覚はしているが、直すことはままならず、本当にどうしようもない。ただそんなことにもめげず、これまで多くの方が、この拙い文章に触れて頂いた。ブログ開設13年目を迎えて、改めて皆様には、感謝申し上げたい。

そんな私のブログの、もっと身近な良き読者と言えば、家内ということになるのだが、そんな彼女でさえ、全部の稿に目を通している訳ではない。旅の稿には関心が無いので、ほとんどパスしているようだし、呉服屋の仕事の話でも、時には途中で投げ出してしまうこともあるらしい。そして、どうしても最後まで読めそうもない時は、画像とその説明箇所だけを抜き出して、「斜め読み」すると言う。つまりどうでも良いところは飛ばし、内容の大枠だけを掴むのである。

考えてみれば、毎回のブログでは本題に入る導入部がかなり長く、時には無理矢理こじつけるような意味のない話をすることも結構ある。だからこのブログに関しては、斜め読みが一番合理的な付き合い方なのかも知れない。私の性格では、効率よく本題だけの稿にするのは難しいので、こうして読み手に「調整」して頂くしか無さそうである。

斜め読みとは、書いてある内容を雑駁に理解する方策だが、同じ「斜」を使った言葉として、「斜(はす)に構える」がある。この慣用句は、物事に対してまともに向き合わず、少し外れたところから見るという意味だが、それは別の視点から皮肉るとネガティブに捉えることが、一般的だ。だが一方では、「柔軟な見方をする」とも捉えられる。

時には正面からではなく、斜めからも見てみる。その方が、本質を理解出来る場合も多く、物事に対して多面的で柔軟な考え方が出来そうだ。こうした「斜めからの捉え方」が、実はキモノや帯にあしらわれるデザインや図案に生かされていることが多い。いやそれは、斜めからモチーフを見ているからこそ生まれる、個性的な意匠と言っても良いだろう。今日は、そんな豊かな発想で描かれる植物のデザインを、一人の女性作家の作品を通して、ご覧頂くことにしたい。

湯本エリ子・手描き友禅染帯 「花菖蒲(しょうぶ)」

写実的とは、対象物を見たままで表現すること。つまり忠実に現実を写し取るということで、そこには描く者の主観は入らない。キモノや帯の模様にも、こうした写実的な図案はよく見られる。例えば加賀友禅の意匠などは、その多くが写実的にモチーフを切り取ったものである。加賀友禅の伝統工芸品指定の条件・告示を見ると、「色彩や図柄は、加賀五彩を基調とした絵画調とする」とある。やはりこうした決めがあるのは、旧来から加賀友禅が、写実的な図案に傾斜していたことに起因するのだろう。

もちろん、主題を写実的に描いた品物を装えば、「動く絵画」的な美しさがあり、そこはかとない気品が漂う。けれどもキモノや帯の意匠としては、それだけではつまらないし、着姿の広がりも生まれない。そこで注目されるのが、「モチーフの図案化」であり「文様化」である。

図案化とは、対象物を作者の主観によって、幾何学的要素などを組み入れて形を変化させ、「デザイン化」すること。なので、その模様各々には、自ずと作り手の個性が表れる。けれどもキモノや帯の「デザイン」の中には、長く使われていく中で一般化するものもある。例えば、桐とか藤とか橘などは、家紋として採用されているデザインが、この植物の最もスタンダードな描き方になっている。こうした「定型化されたモチーフ」の歴史は古く、逆にこの花々は写実的に描く方が少ない。

このような定型デザインであしらわれるキモノや帯は、写実的な意匠とは違う意味で、堅苦しさを感じさせる。それは裏を返せば古典的で、安心感を漂わせる着姿にも繋がるのだが、時と場合によれば「面白さ」に欠けてしまう。それはあまりにオーソドックスで、装い手の個性が見えて来ないからである。

そんな中で、写実的な姿でも定型化された図案でもなく、描く作者の感性によって生み出される「独創的なデザイン」がある。それが意匠となって表現されているキモノと帯を装うことは、作者の個性を着姿の中で具現することになる。もちろんそれは、着る人が作る人の感性、あるいは模様そのものの美しさに共鳴しなければ、実現することは無い。こうした品物こそ、様々な角度からモチーフを考える作者の視点・いわば「斜めからの見方」によって、生まれたものだ。それでは、こんな発想から生まれた植物のデザインはどのように描かれているのか、具体的に作品でご覧頂こう。

如何に自分らしい図案を描きたいと言えども、キモノや帯各々には、描くスペースの制約がある。付下げや絵羽モノと呼ばれる訪問着や色留袖では、模様位置が決まっており、そこにどのような図案を置けばどのような姿になるか、作家は計算した上で模様を施さなければならない。また帯の場合は、着姿に出てくるのは、後ろのお太鼓と前部分だけ。お太鼓の寸法は縦横8寸で、前は縦が4寸~4寸2分で横が5寸程度。この限られた範囲の中で、モチーフを自分らしいデザインに仕上げなければならない。

なので必然的に、絵画作家とは違う視点でモチーフを見ることになる。キモノを装った時、帯を締めた時に模様がどのように映るのか。それを考えずに、図案を起こすことは出来ない。だからそれは、予め友禅と言う仕事に精通する必要が出てくる。下絵を描き、糸目を引き、色を挿し、地を染める。そして付随して、箔置きや絞り、刺繍などの「加飾」を施す。もちろん、基本的な「描き方」や「モノの見方」を備えなければならないことは、言うまでもない。

だから、独創的なデザインを描くことで定評のある現代の作家も、その多くが、日本画家や友禅の既存作家の下で基礎を磨き、時間をかけて「自分らしい視点」を見つけてきた。即ちそれは、描き手としての基礎固めを十分にしておかないと、個性が滲むセンスの良い品物は生まれないということになる。この作品の作者・湯本エリ子も、日本画の流れを汲む日本工芸会会員・初代山科春宣の下で、15年もの修業期間を経た後に独立している。つまり、自分を磨くことに対しては、十分に時間を費やした作家と言える。

菖蒲(しょうぶ)と菖蒲(あやめ)は、同じ漢字を当てながら読み方が異なり、植物として当然種類も異なる。この帯のモチーフが菖蒲(しょうぶ)であることは、描かれた図案で読み取ることが出来る。それは花弁に黄色い筋が入っていることと、水辺に咲く姿として描かれていること。あやめの花弁は網目状で、花は乾いた場所で咲く。さらにもう一つよく似た花・杜若(かきつばた)との違いも判る。こちらの花弁には、黄色ではなく白い筋が入っている。

前模様は、各々手の廻し方で出てくる図案が異なる。一方は、白い花と紫の蕾、もう一方は白・紫の二輪の花。手描き友禅の染帯の場合、前模様はほとんど左右で違う図案が付いている。

たとえデザイン化されていても、きちんとその花の特徴や性質を弁えた上で、あしらわれている。やはり基本は、丁寧に多角的にモチーフを観察すること。この帯のように、題材の花と似た紛らわしい他の花がある場合、図案や挿し色を使って、きちんとモチーフを特定する。それは描き手として、基礎が十分に修練されているから出来ることだ。

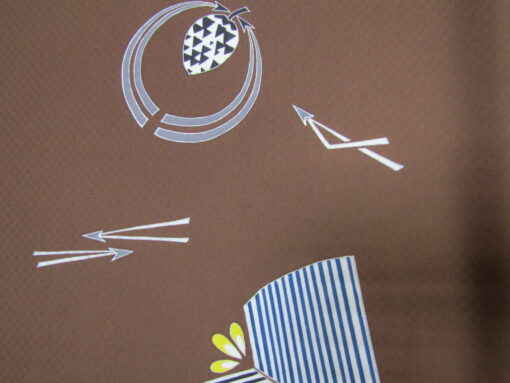

湯本エリ子・手描き友禅染帯 「松」

堅苦しい松の図案も、視点を切り替えると、何ともモダンなデザインに変わってしまう。真ん中の丸は、放射状に開いた松の葉を円形に表現した「車軸(しゃじく)松」という図案を基礎にしている。この松の描き方は、江戸期に多用された、いわば古典的とも言えるあしらいなのだが、これを使っているところで、この作者の文様への造詣の深さを窺い知ることが出来る。こうした図案の流行や変遷も、新しいデザインを描く上で大きなヒントになり得る。

帯の前模様は、記号のような矢印姿にデザインされた松葉を挟んで、一方は丸いリーフに繋いだ松ぼっくり、もう一方はお太鼓で描いた車軸松を扇形に切り取って描いている。不規則で自然な植物の形状を、幾何学的な円や線や角を駆使して、いかにセンス良く美しい姿に表現するか。ここに芸術家としての作者の力が、最も試されている。

湯本エリ子・手描き友禅染帯 「蘭」

湯本作品の挿し色の特徴は、グレーや墨色の使い方。モチーフは問わず、どの品物にも必ず使われている。この地味な色を使うと、品物の雰囲気は沈んでしまうことが多いが、湯本さんが使うと不思議に暗くはならない。そして元々挿し色の種類は多くなく、白い場を生かしながら模様付けしている。この蘭の花も、蕊にピンクと黄色が挿してあるだけで、花弁は白。その他の葉や花弁の輪郭には、いずれもグレー系を使う。けれどもこの太鼓柄からは、落ち着いたの中にも、華やいだ花姿が印象付けられている。

前姿は、花弁の数を変えて描いている。お太鼓は、花弁をリース状に繋げた楕円形で描いているが、一つ一つの蘭の花も、扇を二つ繋いで形作られている。花弁と言うより、どことなく蝶のようにも見える。また、グレーと黒で染め分けた葉の形も、横に細長い円形。この作品は、曲線を繋ぐことで、モダンな蘭の花姿が演出されている。

湯本エリ子・手描き友禅染帯 「秋桜」

こちらの秋桜図案も、円を意識して描かれている。白とピンクに色分けられた7枚の花弁は、等間隔に円形で繋がる。そして面白いのは、隣に重なっている円形の枝。花と枝を分離し、いずれも円形で描くと言うのは、なかなか発想出来ない。けれども、こんな秋桜デザインに違和感を持つかと言えば、それはほとんどない。と言うより、図案の斬新さの方が先立ち、可愛らしさが際立つ。これは作家の「目の付け所」に、感心させられる模様姿である。

前姿は、片方がシンプルに三枚の白い花弁だけ、もう一方は、お太鼓柄を一回り小さくした丸花と丸枝。手を右にも左にも回して帯が結べると、着姿が二倍楽しめる。折角違う模様があしらわれているのに、片方だけしか使わないのは、何とも勿体ない。ぜひ皆様には、帯結びの「スイッチヒッター」を目指して頂きたいと思う。

湯本エリ子・手描き友禅付下げ 「銀杏」

付下げは、染帯と違って模様をあしらう箇所が多く、着姿の全体像を考えながら配置や挿し色を決めることになる。このキモノのモチーフは銀杏だが、傍らにはどんぐりの実を付けたブナの葉も見える。ここでも挿し色のメインはグレー。銀杏の実とどんぐりの実だけに、鮮やかな彩が見られる。この配色パターンは、染帯と同じ。

銀杏の葉は、ほぼ白とグレーだけで描く。形は同じ扇形で揃えてあるが、湯本さんの作品では、モチーフとなる図案の大きさや形状が変わらないので、模様全体に統一感が生まれる。さらにそこにシンプルな色調が加わり、すっきりとした意匠になる。

こちらはどんぐりの実を付けた、ブナの葉。銀杏と同じ挿し色のパターンで、葉っぱには地味なグレーと茶色を使い、葉脈を白い筋で描く。そして実の色だけに明るい青やピンクを使う。こうしたデザイン化された図案では、本来の花や実の色にこだわらず、全体の雰囲気を見て挿し色を自由に決めることが多い。

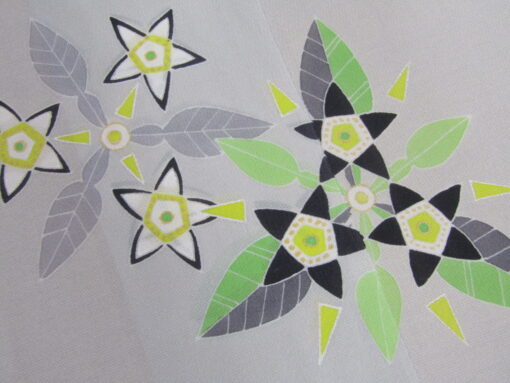

湯本エリ子・手描き友禅付下げ 「水仙」

ここまでの作品の中で、最もモチーフが判り難かったのが、この付下げ。星のような五角の花の形とその挿し色の黄色とで、微かに水仙の気配があるものの、品物に付された渋札に書いてある模様のテーマを見るまでは、正直なところそれと判らなかった。挿し色の主体は、これまでと同じモノトーン。一緒に描かれているやじりのような図案は、沢潟(おもだか)に見える。

沢潟にも星型の花が付いているが、これはモチーフが特定できない、空想の花模様。極端に図案化が進むと、元の植物が判らなくなる。けれども、意匠全体をデザイン化していると考えれば、それを詮索する必要は無い。要するに、作家の感性で描かれた図案の一つと思えば、それで良いと思う。

この二つの図案は、何となく水仙に見える。けれども葉の開き方が、チューリップのようになっているので、本来の形には程遠い。挿し色の優しい若草と黄色が、僅かにリアルな花の特徴を残している。

湯本エリ子・手描き友禅訪問着 「ギボウシ」

寺や神社の階段や橋の欄干に取り付けられる、建築装飾の一種・「擬宝珠(ぎぼうしゅ)」。これに葉の形が似ていることから、「ギボウシ」と名前が付いた植物をモチーフにしている独創的な訪問着。この品物は、2014(平成26年)度・第48日本伝統工芸染織展に「ギボウシの朝」と名付けて出品された作品。

前身頃と後身頃の色を、モノトーンと淡い色で分けて、片身替わりのような姿で模様をあしらっている。裾から肩へと枝が大きく伸びていて、実際のギボウシには見られない、大木のような姿で描かれている。これは、全体の大きな流れをそのまま意匠化出来る、訪問着というアイテムだからこそ付けられた図案。

暗い波頭に漂う水鳥のようにも見える、黒いギボウシ。実際の葉の色は緑色なので、かなりイメージは異なる。こうした色使いは独特なもので、知っている人ならば、一目でこの訪問着が湯本さんの作品と判る。

もう一つのギボウシには、淡いピンクと黄色が挿されている。一見すると、百合のような形状をしている。訪問着の模様全体からすれば、明るい部分は少ないが、これがあることでモノトーン特有の暗さがかなり緩和され、着姿からは優しさが覗く。

ここまで染帯4点、付下げ2点、訪問着1点の品物をご覧頂いてきた。モチーフとする植物は各々に異なるが、デザイン化された図案には共通項があり、どの作品にも湯本エリ子という作家の個性を強く感じることが出来る。特に白と黒とグレーの「モノトーンカラー」を多用する挿し色は、他の作家には見られない施し。けれども不思議なことに、この色使いが暗さを感じさせることはなく、かえって自分が図案化したモチーフを強調するかのような、役割をも果たしている。

このように、どの作品にも「その人らしさ」を感じさせることが出来れば、それは作家としての個性が確立されたことになる。今まで湯本エリ子さんをご存じなかった方でも、今回品物をご覧頂く中で、モチーフに対して彼女が持っている「独自の感性」を理解して頂けたのではないだろうか。染織の世界にはまだ、自分だけの図案、自分だけの挿し色を求めつつ、モノ作りに懸命に励む多くの作家が存在していることを、知って頂きたいと思う。

私自身、このブログに対する評価を求めている訳でも無く、またこれを書くことでモノを余計に売るとか、多くの人に店を認知してもらうことなど、当初から考えておりませんでした。その思いは今も全く変わらず、というより余計に自分勝手になって、書きたいことを書きたいように、書きたいだけ書いており、それは読む人の便宜などほとんど考えない、ワガママなシロモノになっているように思います。

ですので、斜め読みでも何でも良く、適当にお付き合い頂ければ、それで十分なのです。そして文章を読むのが面倒ならば、画像だけをちらりと眺めるだけでも良いのです。ただもちろん、最初から最後まで飛ばさずに読まれる方がおられるのであれば、それは本当に有難いことです。

ブログを公開して丸12年。あと何年続けられるか判りませんが、出来る限り自分の言葉で、つたない情報発信を続けたいと考えております。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。