4月のコーディネート 優しい黄色の無地を、ポップな帯で軽やかに

信号機の赤は止まれ、青は進め、では黄色はとなると、注意しながら進めではないかと思い込んでいる人が多い。実は私もその一人なのだが、この信号が灯った時には、停止線の前で止まれというのが正しい。但し、線を越えて交差点内に進入した時に点灯し、安全に止まれない場合に限り、そのまま進んでもよいことになっている。だから黄色信号では、進めは例外で、基本は止まれなのだ。

だが日常では、停止線の前で黄色に変わったのを目にすると、前の車に続いて急いで曲がってしまうことが多い。事故の原因ともなる行動だが、危ない目にあったことが無ければ、大丈夫だろうという心理で、進んでしまうのである。心にゆとりのある時は、停止することが出来るが、慌てている時は、ついアクセルを踏んでしまう。注意一秒怪我一生とはよく言ったもので、一瞬の判断ミスが人生を台無しにする。こうした何気ない日常の中にこそ、危険が潜んでいると自覚しなければならない。

さて、信号の色をよく見ると、進めの青は実際には緑色である。けれども、道路交通法の中では緑信号ではなく、青信号と表記されている。この理由は様々あるようだが、色の三原色が赤・黄・青であることも影響しているとされる。また止まれの赤に対して、進めは緑ではなく青の方が、対比がはっきりすると言う意味もあるらしい。そして、赤と青の中間・黄色は、注意を喚起する色という訳である。

この赤・黄・青の三原色を歴史に照らし合わせれば、古代中国の五行思想に行き着く。人間が生きていくためには、木・火・土・金・水の五つの元素が必要であり、これが循環することで、人は自然界の中で生活できる。木は火に焼かれて土に還り、土に含まれた金属を潜って水が生まれ、水により再び木が育つ。そして古代人は、木が青、火が赤、土は黄と各々に色を置いた。原色の誕生には、こうした思想を背景とした「色の観念」が含まれている。

さて今月のコーディネートでは、色の三原色の中で、赤と青の間に位置する黄色に注目してみる。この色は信号でも分かるように、注意を引く=人の目が引きつける色の代表格。それは、明るさや暖かさを見る人に印象付ける色でもある。桜が終わり、日に日に陽の光が増す今の季節。晩春に相応しい優しい黄色で、装いを演出してみよう。

(薄黄檗色無地キモノ 黄檗色変り松菱文袋帯・モリス アイブライト名古屋帯)

一概に黄色と言っても、その色質や濃淡、明度の高低によって、様々な色相が生まれる。目にも鮮やかな色、くすみを感じさせる色、落ち着いた色、華やかな色、そして各々の季節に相応しい色。人々はそんな彩を、自然の事象から、あるいは色の基となる染料から、そして伝来してきた中国の名称をそのままに、名前を付けた。これが、今に続く「日本の伝統色」となっている。

菜の花色や山吹色は春、梔子(くちなし)色や柑子(こうじ)色は初夏、女郎花色は秋で、朽葉(くちば)色は晩秋。色に付いた植物名から、その彩には相応しい季節の気配が宿る。そして、刈安色や黄檗(きはだ)色、鬱金(うこん)色、黄橡(きつるばみ)色などは、黄色を生み出す植物染料をそのまま名前としている。さらに明治以降、西洋の文化が流入したことで付いた「カタカナの黄色」もある。クリーム色やカナリヤ色、ミモザ色などがこれに当たる。

今回白生地に染めた色は、淡く優しく、そして柔らかな印象を受ける穏やかな黄色。目立ちがちな黄系の色目でも、この色の気配は控えめ。けれども、過度に落ち着き過ぎず、若さも残っている。今日はこの上品な雰囲気を生かし、しかも無地モノとしてあまり畏まり過ぎないよう、春らしい軽やかな着姿となる帯合わせを考えたい。

実は、このコーディネートの稿で無地キモノを取り上げるのは、初めてのこと。最もポピュラーなアイテムのコーデが、後回しになってしまった感があるが、皆様の参考に少しでもなればと思う。ではまず、白生地選びと色の染め出し方から、話を始める。

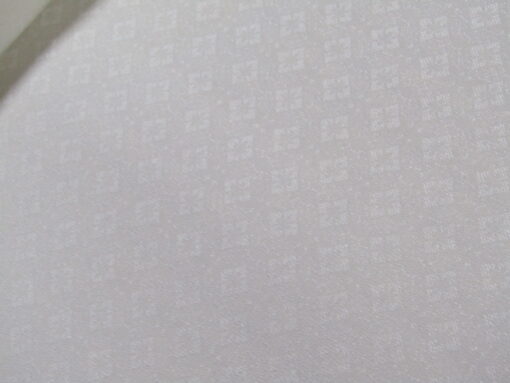

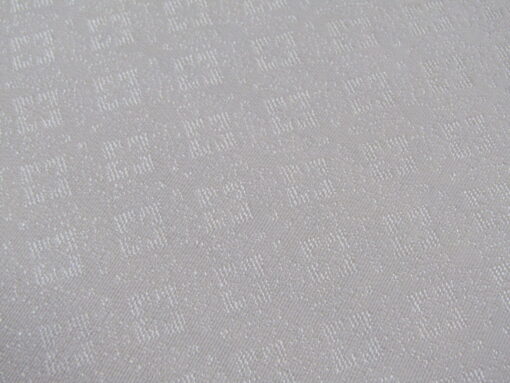

無地染に使用した白生地は、紋綸子・小葵に花菱文。

うちではもう何年も前から、お客様から色無地紋付の依頼が入ると、染める白生地と染める色を自分で選んで誂える・オリジナル無地をお勧めすることが多い。すでに染め上がっている品物の中から選べば楽だが、それが望み通りの品物かと言えば、やはり限界があるだろう。だが、生地と染め色を自分決めて、それが思い通りの仕上がりとなってくれば、それは「自分だけの一枚」となって満足度は飛躍的に高くなる。

今回取り上げた黄色の無地紋付は、茶席で装うことが前提で、しかも単衣として誂えている。依頼された方は40代だが、とても若々しく、いつも溌溂とされている。これまで求めて頂いた小紋や袷の無地などは、ピンク、青磁、水色などパステル系の淡い地色がほとんどで、いつも着姿には優しい印象を残している。お客様自身にも、沈んだ色や深い色を装うイメージはなく、私も似合う色は柔らかみのある色と認識している。

生地の上から浮き出した文様は、小さな葵の葉で作った割菱文を斜めに置いた図案。反物を眺めていると、この小さな菱四つが一組になり、一回り大きな四つ菱文となって見えてくる。平行線が続く連続模様が基本の菱文は、その形状の多様さという点では、幾何学文の中でも群を抜いている。

白生地を選ぶ場合、文様が浮き出る地紋織にするか、あるいはフラットな一越やちりめんにするのかを考えることが、まず最初の選択になる。紋織は光の角度により、生地から文様が浮き上がって見えるので、少し華やかさが表れる。これに対して模様の無い一越やちりめんでは、落ち着いた姿となる。色無地紋付の誂えとしては、どちらを使っても良く、もちろん格に差など無い。

今回お客様は、小さな地紋の連続で、江戸小紋の図案にもある花菱や麻の葉をモチーフとしている生地を希望されたので、これに相応しい紋織白生地を4点提示し、その中から選んで頂いた。こうしてお客様の方から、最初に生地の質や模様に希望があれば、品物を探しやすく、思う生地に行きつきやすくなる。なおこの生地は、江戸時代彦根藩のちりめん織元だったマルシバ(丸太柴田商店)の品物。創業300年のこの問屋は、現在もなお様々な白生地を扱っている。

大人しいけれども、明るく、しかも優しさも感じられる黄色。また、少しだけ洋っぽさを色の気配に含むので、装いにモダンさが生まれそう。おそらくこのような色の無地は、既成の品物の中では見つからないだろう。けれどもこの色に決まるまでには、少し時間が掛かった。それは、何冊もの色見本帳を手繰ったものの、お客様が100%納得できる「黄色」には出会わなかったからだ。元々見本帳に貼ってある見本布が小さいために、反物として染め上がった姿を想像し難いので、無理も無い。

失敗は許されないオリジナルな誂え染は、お客様だけではなく私も慎重になる。これまで何度も無地染の仕事を受けたが、「自信満々」で請け負ったことはない。けれども、何としても満足のいく出来にしなければならないので、「これ」と思える色をどこかで探す必要がある。

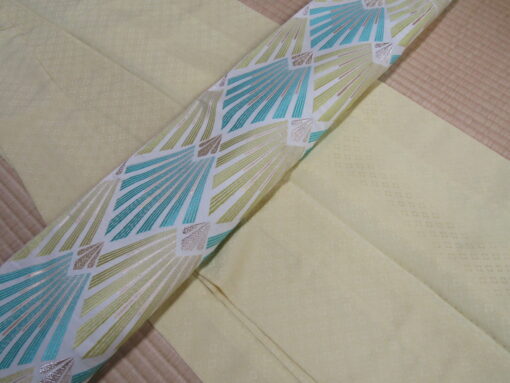

そこで探し当てたのが、上の画像の更紗模様・塩瀬染帯の地色に使われている黄色。これまでも、見本帳で思う色が見つからない時は、店にあるキモノや帯、あるいは帯揚げなどを見て、その地色や模様の色からヒントを得ることがあった。今度もその例に従い、棚の中の「黄色」を探す。そこで見つけたのが、この優しい地色の染帯である。

太鼓柄の帯なので、地の黄色無地部分が長い。これだけ無地場があると、染めた時の仕上がりを想像しやすくなる。帯の色を見た瞬間、お客様は「この色こそ、間違いのない色」と言われる。こうして、この帯の黄色が誂え染に使う色と決まった。

今回選んで頂いた黄色は、その色の気配が「黄檗(きはだ)色」に近いように思われる。本来のこの色は、この帯色よりもう少し濃いのだが、明度が高く、鮮やかな印象を受ける。それが薄くなると、レモン色やミモザ色に近くなり、僅かに緑味も感じる。

黄檗は、深い山に自生するミカン科の喬木で、この樹皮の内側にある黄色のコルク層を、煎じて灰汁を使い染液としてきた。「きはだ」という名前は、内側の皮が黄色くなっていることに由来するが、この植物染料はかなり古くから用いられていたと考えられる。また、この黄染料は虫が嫌うこともあり、大切な写経や文書用の染紙にも使われた。東京大学史料編纂所刊行の「大日本古文書」には、760(天平宝宇4)年正月、東大寺の写経に使用する紙を黄檗で染めた旨が記されている。

生地が決まり、染め色が決まったところで、染職人へと品物と見本に使う染帯を送る。染め方は、刷毛による引き染。帯の地色範囲は、見本帳とは比較にならないほど広いので、これなら職人さんも確実に正しい色の判断が付くはず。納得できる仕上がりになることを祈りつつ、仕事を出した。それでは次に、染を終えて戻ってきた薄黄檗色の無地をご覧頂きながら、帯合わせを考えることにしよう。

画像でも分かるように、ほぼ見本の帯地色の通りに染め上がった。予想していたよりも、小さな小葵菱の連続文様がキモノの表情になっている。本来黄色は目立つ色だが、この薄い黄檗なら「控えめだけど少し気になる」という上品な目立ち方になるだろう。

そこで合わせる帯だが、色無地紋付の場合は、金銀地で畏まった文様の帯を使えば、あっと言う間に格の高い装いへと転じることが出来る。けれども、こんな堅苦しい使い方だけではつまらない。本来ひと色に染めた無地キモノは、帯で格を上下させられるので、装いの場を増やすことが容易いアイテムである。ということで今回は、軽さの残るポップな姿を目指して、袋帯と名古屋帯各々二通りのコーディネートを試してみた。

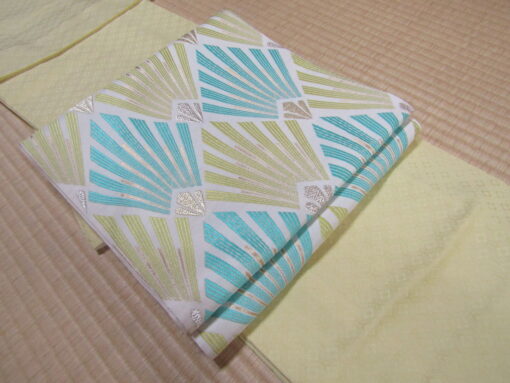

キモノ地色とほぼ同じ、黄檗色を基調とした袋帯。モチーフは松だが、かなりデザイン化されていて、一目でそれとは判り難い。図案は大きく、しかも色が緑がかった水の色・ターコイズブルーを使っているので、かなりインパクトがある。こうした蛍光的な色を模様に使うのは珍しいが、キモノの黄檗色と合わせてみると、ピタリと納まる。見た目でも、明るく軽やかな装いになり、袋帯を使っていながらも、無地コーデにありがちな仰々しさは全くない。

前模様は菱松が横向きに変わって、着姿に立体感が生まれそう。この袋帯は、あまりにも色と模様が目立っていたので、思わず仕入れてしまったもの。なので、そう簡単には合うキモノが見つからないと思っていたが、どうしてどうしてこの優しい黄色には、ピタリと納まっている。

ターコイズブルーの帯〆というのも珍しいが、菱松の帯模様と同色なので、これは間違いない。むしろこの色以外では、合わせようがないくらい。帯揚げは、薄水色の暈しで柔らかくまとめる。軽さだけではなく、鮮やかな印象を残す姿にもなると思う。 (高麗組帯〆・暈し帯揚げ 共に加藤萬)

(袋帯 白地 変わり菱松文様・西陣 帯清)

もう一方の合わせは名古屋帯を使って、さらに装いをカジュアルな姿に近づけてみた。前の袋帯とは違って、名古屋帯の図案は細かい小紋柄。無地なので、帯の文様は大柄でも小柄でも自在に対応できる。さらに、このキモノは単衣で誂えられているので、冬帯だけでなく夏素材の袋帯や名古屋帯を合わせても良い。

帯地色は薄いグレーで、小花を散りばめた細かい図案。花のモチーフは、ヨーロッパ原産の花・アイブライト(日本名でコゴメ草)。原型が、ウイリアムモリスの手によるデザインなので、合わせるとモダンな装いに仕上がる。

地色が白ではなく薄グレー、そして模様は小さく色も抑え気味となれば、前の袋帯よりもかなり落ち着いた印象を受ける。ただおとなしいとは言うものの、小花の色の主体が黄色と緑になっているので、キモノの黄檗色とはよく馴染む。

前模様は、蔓を付けた小さな花が全体に広がっている。キモノの地と帯の黄色小花がリンクして、明るい着姿を映し出す。西洋の花・アイブライトは、「目の輝き」という名前の通り、古くから目の病に効くハーブとして使用されてきたが、このコーディネートは、まさに「目にも優しい装い」と言えるだろうか。

全体がふわりとした印象なので、小物で少しアクセントを付けてみた。帯〆と帯揚げに、黄色と相性の良い緑の濃淡を使うと、全体が上手く引き締まりそうだ。 (細冠組帯〆・龍工房 縫い締絞り帯揚げ・加藤萬)

(薄グレー地 ウイリアムモリス・アイブライト模様 織名古屋帯・紫紘)

今日は、最もポピュラーなキモノ・色無地を使って、春らしい軽やかな姿を演出してみたが、如何だっただろうか。色だけが前に出る無地は、合わせる帯によって、雰囲気も印象も変えることが出来る、実に自由度の高いキモノである。なのでフォーマルだけではなく、もう少し装う場を広げても良さそうな気がする。今日のコーディネートは、そのことを意識して進めてみたが、少しでも皆様の参考になればと思う。

最後に、袋帯と名古屋帯二通りのコーデネートを、もう一度どうぞ。

原色は、混ぜることであらゆる色を生み出す、いわば基の色。そして色には、違う概念を持つ「純色(じゅんしょく)」があります。この色は、白と黒の要素を全く含まない色で、最も鮮明な色。つまり、他色と混ざらない澄み切った色ということですね。この色こそが、いわば「ビビッドカラー」となる訳です。

そして純色に白を足すと、明度は高くなりますが彩度は落ち、黒を加えれば明度も彩度も低くなってしまいます。但し、純色同士の組み合わせは、長く見ていると目がちかちかするような気がして、不快になることがあります。これが「色のハレーション」と言われる現象で、明度に差のない色が隣り合うことで起こります。

「清濁併せ呑む」とは、良いことだけでなく、悪いことも受け入れること。つまり度量が大きいことの例えですが、これは和装のコーディネートにも通じるかも知れません。色の明度や彩度に緩急を付けながら、組み合わせを考えること。とても難しいことですが、ここに装う方の個性が表れるのです。ぜひ皆様には、楽しみながら「色合わせ」をお考え頂ければと思います。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。