モノ作りに隠れた技を覗く(5) 友禅・金箔加工(後編)

品物を着用した訳でもないのに、家の箪笥などで保管中のキモノや帯に、シミ汚れや色ヤケ、あるいは箔の脱落や糸のほつれなど、様々な不具合が出ることがある。その原因は、気温や湿度など保管している室内の環境=外的要因と、品物本体の経年による劣化=内的要因とが考えられる。そして多くは、この二つの要因が相乗することで起こっていると類推出来る。

では、どうして劣化するのか。その根本原因を具体的に特定することは、容易では無い。けれども、模様のあしらい方によって、品物の強さにはかなり違いがある。ただ、どのキモノが劣化に対して優れた耐性を持つのか、表面から判断することは難しい。もっとも消費者の方々は、品物各々で強度に違いを持つこと自体、意外に思えるだろう。

そもそも染織品の多くは、絹製であるが、もとをただせばこの原料は繭が吐いた糸である。この糸の主成分は二種類のタンパク質から出来ており、一つがセリシンで20~30%を占め、残りの七割程度がフィブロインという物質で構成されている。セリシンには粘着性があるので、絹糸を着心地の良い風合いの織物にするためには、これを取り除く必要がある。この作業が、精練(せいれん)である。精練は、糸の状態で行われる先練りと、生糸のまま織上げた生地を後で精練する後練りとがある。

元々タンパク質の繭糸を原料とするキモノや帯は、その成分の特性によって、経年による劣化は避けられない。そして誂える時の縫糸にも絹糸を使っているので、時間の経過と共に、自然に縫い目も脆くなって、不具合を起こしたりする。つまり、絹と言う天然素材を使う限りにおいては、何もしなくとも傷みを生ずることになるのだ。

そして原料の性質だけでなく、そのあしらいに用いられる染料や接着剤の質も、劣化の進行に大きな影響を与える。例えば、天然染料の中では、その種類により紫外線に対する耐性に違いがあり、化学染料でも、材料ごとに堅牢度は異なっている。さらに箔加工に使う接着剤も、天然剤と化学合成剤があり、そこでは油性と水溶性に区分けされる。

キモノの地色や模様に染められている色、そして金色に輝く箔加工を見ただけでは、それがどのくらい耐性を持っているか、全く判らない。そして品物を扱う呉服屋でも、染料や糊や接着剤を特定できず、その情報がメーカーや問屋からもたらされることは、ほとんど無い。以前友禅作家の四ツ井健さんから、自分の作品に使う化学染料は、最も優れた堅牢度5級のもの以外は使わないと聞いたことがあるが、こんなことは稀で、実際に自分で染を手掛ける人だからこそ、出来る情報伝達だろう。耐久性に優れた品物ほど、長く使うに相応しいと言えるのだが、実際にそれを見抜くのは至難なことである。

接着剤の良し悪しが、模様の持続性に直結する金箔加工。しかし、どうしても時間経過による剥がれ落ちを避けることが出来なかったことが、キモノのあしらいとして敬遠された大きな理由であった。そんな理由から、江戸中期に一端廃れた金箔加工だが、明治の代になって息を吹き返し、今もなお友禅の重要なあしらいとして、その優美な姿をキモノの模様上に見せている。と言うことで、今日の稿は箔の話の続きとして、様々な技法を実際にあしらわれている品物の画像を見ながら、ご紹介することにしたい。前置きが長くなってしまったので、早速具体的な技法の話に入ろう。

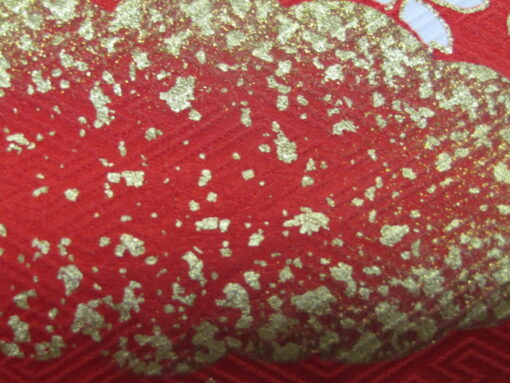

ローケツ染のように、亀裂の入った箔加工・揉み箔(京友禅・黒留袖)

揉み紙のように亀裂の入った箔模様を表現する技法で、画像で判るように、ひび割れた箔の姿が模様上に現れる。これはまず最初に、押し箔用の糊を使って箔を貼った後、生乾きあるいは乾燥させてから手で揉んだもの。亀裂の入り方は、箔が生乾きの時と乾燥した時とで異なる。

また違う方法として、亀裂状の型を使う場合がある。これは、釘を沢山打った額縁のような木の枠に、真綿を蜘蛛の巣のような状態に引っ張り、ゼラチンで糊付けをして固める。この時、真綿の目の間にゼラチンの膜が残らないよう、吹き飛ばしておく。こうして作った型の上に、糊を置いて金箔を貼る。これが生乾きになった時、真綿をそっと剥すと、ある部分だけ金箔が付かず、亀裂模様だけが表れてくる。

図案を彫った型紙を使いながら、金箔で模様加工をする・切箔(京友禅・訪問着)

上の細工に見られる切箔は、まず模様をあしらう場所に透明な薄紙を置き、小刀などで図案を切り抜く。そして生地上に薄紙と彫った型紙を置き、位置がずれないように接着剤を箆で付けて、型紙を固定させる。これが終わったところで、薄紙と型紙を外して金箔を貼っていく。貼り終えた後は、柔らかい布でそっと押さえて乾燥させ、最後に余分な箔を取り除いて、模様姿として完成する。

キリ箔と呼ばれる技法には、もう一つ「截箔(きりはく)」があり、こちらの方は、平家納経にも使われているあしらいなので、歴史的に見れば由緒正しき箔置き方法と言えるだろう。これは、四角や短冊形に截った箔を接着剤の付いた生地面に落とすことで、模様を表現するもの。

金箔を置く箇所に接着剤を塗り、箔用の箸で貼り付ける・押箔(京友禅・訪問着)

四角に割り付けた模様部分だけに、箔を置く。このような変形した四角文を「切金(きりがね)」と呼び、そのほとんどが箔によってあしらわれる。切金という名称も、金箔を使うことによって付けられたもの。

切金文様に限らず、ある特定の模様範囲に金箔を貼る場合には、まず全体が均一になるよう接着剤を塗る。そして余分な剤を取り除いてから、専用の箸・箔箸を使って、皺にならないよう、慎重に金箔を貼り付ける。箔は非常に軽いものなので、作業中に風が起こらないよう注意する。貼り終えたら、布で押さえて乾燥させるが、万一貼った箇所が引きつれてしまったら、裏からアイロンを当てて伸ばして修復する。

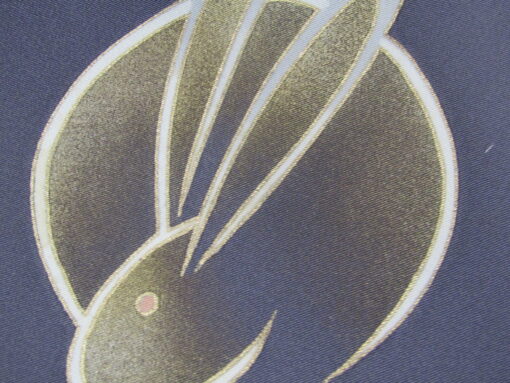

金属箔を細かく、砂子状に振り落とす加工・振り金砂子(京友禅・訪問着)

金の粒であしらわれたうさぎは、幽玄な姿に映る。この原料になっているのが、切回しと呼ばれる箔の屑。これは、既定の寸法で出荷される箔を切断する時に出るものだが、決して屑ではなく、箔加工の重要な材料になる。この金の切片は、振り砂子技法だけではなく、粉をニカワなどで溶き、それを使って筆で直接絵を描く・金泥描きにも用いられている。

振り金砂子の場合は、模様を表現する生地面に接着剤を置き、細かく砕いた切回しを竹の筒に入れ、硬めの筆の穂先を半分に切断した「オトシ刷毛」という道具を使って、揉み落とす。これと似たような模様表情となるたたき加工では、毛足の硬いものを使い、摺箔用の接着剤を生地に「叩く」ように付けて、その上から箔を貼る。また、最初に生地面に接着剤を塗ってから、筆先に箔粉を付けて模様を表現する方法もある。こうしたたたき加工では、振り金加工よりも粗い表情となり、あしらいに力強さが現れる。

部分的に、箔で立体感を表現する時の技法・盛り上げ箔(京友禅・振袖)

花弁の輪郭や蕊、葉脈などを強調したい時に、生地の上から盛り上げるように箔を置いて、表現する技法。上の楓花の輪郭と葉脈、中心の蕊は、生地面から箔が浮き上がっているように見えている。

この箔の姿にするには、まず濃度の高い合成樹脂や糊などを使った接着剤を、型紙や筒描きを使って生地に置く。これを乾燥させた後で、押箔や砂子加工を施すと、生地面から箔姿が浮き上がり、立体的な箔の模様姿となる。この際注意しなければならないのは、接着剤の層がどうしても厚くなるので、柔軟な材料を使う必要があること。

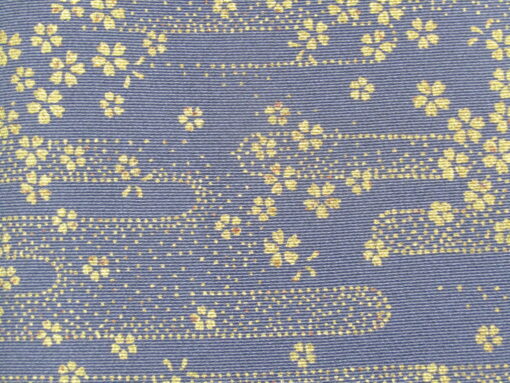

小紋の型紙を使った、最も基本的な模様箔加工・摺箔(京友禅・訪問着)

箔による模様の加飾方法として、最も単純であり、古くから使われてきた技法が摺箔。これは、中国の明代に盛んに行われた印金を転用して始まった。桃山時代にこの技術が発達し、その金箔の模様姿が豪華に映ったことから、当時の能衣装や小袖のあしらいに盛んに用いられた。

手順は、最初に模様を彫り抜いた型紙を生地に置き、文様の部分には糊を塗る。そして糊が乾かないうちに金箔をのせ、綿で軽く押さえて模様を付着させる。乾いた後は、余分な箔を取り除いてやる。そうすると、箔の文様が生地表面に表れることになる。

模様の糸目に金を使う、友禅の加工技法・金線描き(江戸友禅・色留袖)

図案を、より華やかに強調するために、輪郭線に金加工を施している。このように、糸目の上を金でなぞらえる手法を金線描きと呼ぶ。金線は、糊の中に金粉を混ぜて、友禅の糸目のように模様描きする技法。上の画像に見える花籠模様では、差し入れた花と籠の輪郭に金線描きを使っているが、白い糸目のままの花と比較すると、明らかにその花姿が目立っている。

金線描きに使う糊は、「金糊」という名前で市販される油性の合成樹脂に金属粉を混合したもので、これを筒紙に入れる。そして筒の中の空気を絞り出した後、先金を付けて模様描きに取り掛かる。一般的には、手描友禅の染め上がった輪郭線の上を金線でなぞっていく。

図案を、金で絵画的に描く技法・金泥描き(京友禅・付下げ)

細かい松葉の一本一本が金で描かれ、枝や松の実も金だけで彩られている。また松葉の所々には金糸で刺繍が施されている。このように、模様全体を金の色だけで加飾した友禅を、金彩友禅と呼ぶ。

原料は、振り金砂子やたたき加工の時と同様に、切断箔の屑・切回しを使う。この金粉を合成樹脂の一種・エマルジョンで溶いて、筆を使って絵画的に描く。画像の松葉も、先端が擦れて描かれており、筆によるあしらいであることがよく判る。溶いた箔の切屑=金泥(きんでい)は、粘りが強すぎると筆が自由に運ばなくなり、模様の仕上がり姿が硬くなってしまう。なので溶剤の調合には注意が必要であり、同時に表現を任された職人には、絵心と熟練した筆の運びを求めることになる。

ここまで、友禅の模様として表現される8つの箔技法を、あしらわれている品物を使いながら、ご紹介してきた。この他にも、友禅模様を施している上から、べたで箔を置き、乾燥後にビロードなどの布で箔を摺り剥して、下の友禅模様を箔から覗かせるように見せる技法・箔剥しや、乾燥した熱で溶ける粉末を、あしらう生地の上に散布し、そこに箔を置いて熱いアイロンで押さえ、粉を溶かして生地に接着させる技法・焼付け箔粉など、様々な方法が使われている。

どの箔技法を使うかは、意匠を司るプロデューサーが、どのような視点で模様姿を捉えているかに拠るところが大きい。金による加飾は、品物を豪華に見せたい、美しく輝かせたいという欲求が根底にあることから、留袖類や振袖、重い図案の訪問着など、フォーマルモノのあしらいとして使うことが多い。だからこそ作り手は、意匠に相応しい多彩な箔の姿を追い求め、それに伴って、多様な箔あしらいの技法が生まれたのである。

皆様にもぜひ、キモノ各々に施された「金の輝き」をご覧頂きたい。その小さな施しの一つ一つには、長い歴史を持つ数々の技法と、それを習得した現代の職人の技術が垣間見える。これこそが、友禅というモノ作りの中に隠された「すご技」かと思う。

江戸中期、箔は劣化しやすいという理由で、加飾技法からは、しばらく遠ざけられていました。確かに箔を加工することには多くの課題があり、それは現代のキモノにおいても、様々な問題となって現れています。例えば本金箔では、時間の経過と共に擦れて光沢が無くなったり、ホンモノの金ではない「代用箔」は、樹脂で色をコーティングしているため、空気に触れているうちに変色したりします。

また箔を置く接着剤も、その使われている剤質によって、色々なトラブルを生じます。多くの接着剤は固まると硬くなり、箔を貼った生地面にはゴワツキが生まれがちですが、これを防ぐために、軟化剤のグリセリンが添加されています。このグリセリンが、湿気などが原因となって溶け出し、箔面にベタツキを生じさせることがあるのです。よく箪笥のキモノで、重なった生地の表裏が、模様箔部分でバリバリとくっついてしまうことがありますが、この原因の一つが、接着剤に含まれるグリセリンなのです。

箔とは、かように繊細で難しい材質。手を尽くした友禅のあしらいだとしても、経年による劣化は避けられません。だからこそ、品物の状態を確認することが大切になるのです。大変かと思いますが、ぜひ年にニ度ほどは、箪笥の引き出しを開けて空気を入れ替えると同時に、キモノ本体も見てあげて下さい。特に、箔を使用している品物には気を付けて。今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。