6月のコーディネート 青と白のストライプで、爽快な単衣姿を

涼やかに見える色の組み合わせを考えてみると、それはやはり青と白になるだろう。青をイメージするものは、空や海や水であり、我々が住む星・地球の色もまた青である。青は、常に人の傍らにある自然な色として、存在していると言えるだろう。その一方で白は、最も明度の高い無彩色。どんな色にも染まることから、清らかで汚れの無い意味で使われている。色のイメージとしては、純粋さや清潔さになるだろうか。

青と一括りにしても、その色味や明度、濃度は様々に異なっている。藍の色素を含んだ葉で青い色を作る技術が伝わったのが、5世紀頃。そこから生まれる青みは、時を経て無限に広がり、今日に至る。そしてそれは、「ジャパンブルー」と称されるように、日本を象徴する色となった。そんな自然色・青と清潔さが売り物の白を合わせれば、否応なく、涼やかさや爽快さが生まれ、見る者に心地よい印象を与えるはずだ。

日本における青と白のコンビネーションの歴史は古く、遥か遠く国の創成期にまで遡る。古事記の神代紀・第7段には、榊の上枝に玉を、中枝に鏡を、下枝に青和幣と白和幣を取りかけたものを、太玉命(ふとたまのみこと・司祭者)が捧げ持ち、神を称賛したと記されている。以前にもお話したが、和幣(にぎて)とは、神へ祈りを捧げる時に使う道具で、榊の枝に麻の布を取り付けたもの。

この古事記に記された和幣の色、青と白こそが、日本の文献に見られる最初の色である。つまりこの組み合わせこそが、最も古いカラーコンビネーションであり、これをクラシカルトラッドと呼ぶことが出来るように思う。

6月も半ばを過ぎたというのに、梅雨には入らず、ここ数日は梅雨を通り越して夏の空気に包まれている。そこで今月のコーディネートでは、青と白を基調とする品物を使って、爽快な着姿を考えてみたい。

(白地 青細縞・本塩沢 白紬地 南風原花織・九寸名古屋帯)

色には、各々に相応しい季節がある。ざっと考えただけでも、春は淡いパステル色、秋は少しビビッドな枯れ色、冬は落ち着いた深みのある色が思い起こされる。そして夏はやはり、クールで爽やかな気分にさせてくれる色。その中心が青と白であることに、異論はなかろう。

例えば、夏を彩る浴衣を考えてみよう。今でこそ浴衣は、地色も配色もカラフルなモノが多く見られるが、基本は、白地に青の模様染め抜きか、紺または藍地に白く模様を染め抜いた品物であった。そして白地は夜に、青系地色は昼に装うことを良しとする。明るいうちは地の青が、暗くなれば白が、着姿に映えるという訳である。この例に洩れず、青と白二色だけというシンプルさが、装いの在りようを判りやすくしている。

日本において木綿の栽培が普及したのは、桃山後期から江戸初期にかけて。温暖な愛知の三河や大阪の河内・摂津が作付けの中心地であったが、染料として最も多く使われたのが、藍である。藍は、麻と言わず綿と言わず、植物素材にはどれにも上手く染まったことから、様々な品物に用いられた。将軍や大名家などの上層階級は、麻生地に藍の濃淡だけで描く御所解文様の小袖を装い、町人や農民は、藍で染めた木綿生地を日常着や野良着として使った。このように、日本人全てが身にまとった色が藍の青であり、それ故に明治初年に来日した外国人が、この色姿を「ジャパンブルー」と称したのである。

この藍青は、絣や型染の技法によって生み出された文様により、一層の美しさを醸し出すようになる。江戸期の庶民の間で普及した、縞や格子、小紋などに使えば、青と白のコントラストが着姿から鮮やかに浮かび上がった。先に述べた青白の浴衣も、この時代からの産物である。そして、職人や商人が使う半天や前掛けさえも、藍のひと色で染められていた。

日本の服飾史の中で、特に輝きを放つ青と白のコントラスト。現代の品物を使ってコーディネートすると、どのような装いになるのか。いつもながら前置きが長くなってしまったが、ご覧頂くことにしよう。

(白地 片子持ち細縞 本塩沢お召・太田和オリジナル 製織 中田屋織物)

日本の伝統織物は、産地ごとに工程が異なり、その素材も絹・麻・木綿と様々である。その中にあって、絣を用いずに、無地や縞、格子を織姿(図案)とすることがよくある。いやむしろ、縞柄を織らない織物というのは、ほとんど無いはずだ。特に木綿の場合、縞モノは庶民の日常着として欠かせない品物であり、農村では女性たちが、家で自家用の縞モノを織った。これが「内織(うちおり)」である。

この当時の縞見本・縞帳(しまちょう)を見ると、縞の太さも間隔も筋姿も色も豊富で、その模様の特徴から、子持ち縞とかよろけ縞、あるいは鰹縞、勝手縞などと名前が付いている。各々のデザインに定型はなく、織り手が自分のセンスで織りあげたものであり、全てがオリジナルと言っても良いだろう。

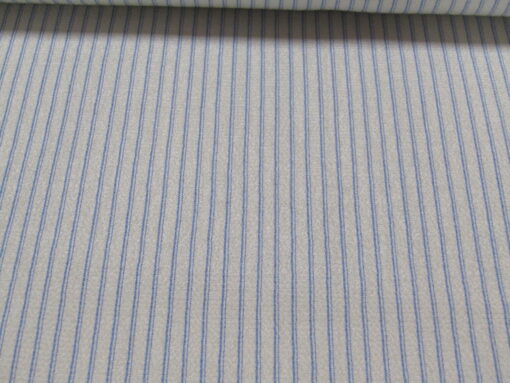

今日取り上げる塩沢お召は、ご覧のように、間隔の狭い細い縞姿である。縞の込み入った「万筋」とまではいかないが、縞と縞の間が均一に短く空いた「千筋」的な模様になっている。そして縞の色は青だけで、地には色が入っていない。つまり青と白のコントラストが、縞という模様を通して、着姿に表れる品物なのである。

織物の中には「お召」と呼ばれる品物があるが、これは経糸・緯糸共に先に精練してセリシン(繭を構成するタンパク質)を除去し、繊維の光沢を出してから、経糸は甘く緯糸には強く撚りをかけて織ったもの。古くから西陣で織られていたが、紬産地のお召モノとしては、置賜紬(山形)として伝統工芸品に認定されている白鷹お召と、新潟の塩沢地方で織られている塩沢お召がある。

塩沢お召は、経糸1mあたり600回程度、緯糸には2000回以上の撚りをかける。そして右に撚った(S撚り糸)と左に撚った(Z撚り糸)を交互に組み合わせて織り込み、後に湯の中で揉みこむと、撚りが戻って生地の表面にシボが生まれる。この凹凸こそが、この織物最大の特徴になる。

生地面を見ると、小さなでこぼこがはっきりと表れている。このシボがあることで、独特の風合いが生まれる。それはシャリシャリとした気持ちの良い質感で、肌離れの良いさらりとした着心地を生み出す。この独特の生地質こそが、暑く湿気のある季節の装いに最適と評価される、大きな要因である。

これだけ「単衣向き」に作られている品物は、なかなか無いのだが、そもそもこのお召は、何より着る人の感覚=心地良さを主眼に置いて作った織物であり、だからこそ、このような「風合いを重視する織姿」となった。それはおそらく、このお召が麻モノ・越後上布の技法を広く応用したものであり、着姿に涼やかさを生み出すという目的は、素材が麻と絹の違いはあるものの、最初から一致していた。

細く青い縞を拡大してみると、縞の隣にはもう一本、極細縞があしらわれている。このように太い筋の片側だけに細い筋を持つ縞のことを、「片子持ち縞」と呼ぶ。これは近づかないと判らない施しだが、やはり一本だけの縞よりも、その青いラインが僅かながら強調されているように思う。

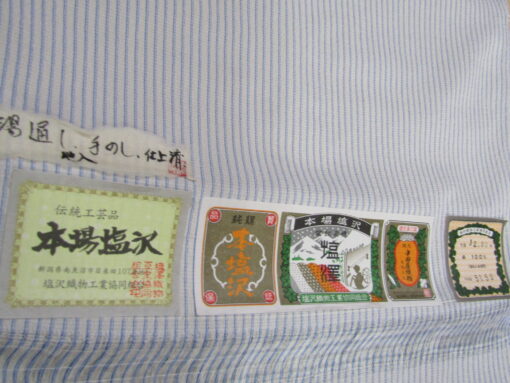

本塩沢の証紙。伝統的工芸品の証・伝産マークが付いていないのは、縞モノだから。本塩沢における伝産品告示(基準要件)は、絣モノであることなので、組合の証紙はあるもののマークは無い。かといって、風合いは絣モノと何ら変わることはなく、従って着心地も変わらない。なおこの品物は、紬問屋の太田和が色やデザインを企画し、産地の中田屋織物に製織させたもの。つまり「止め柄」と呼ぶ、問屋のオリジナル品。昔は問屋がリスクを背負って、こんなモノ作りをしたものだが、今では本当に少なくなった。

単衣で装うこと、これを目途として織られた本塩沢。しかも色は青と白のツートン。生地質にも色合いにも、涼やかな装いを演出する仕掛けが含まれている。では、この単衣をさらに爽やかな姿にするには、どのような帯を合わせれば良いか考えてみよう。

(白紬地 緯浮織 南風原花織・九寸名古屋帯 手織工房おおしろ)

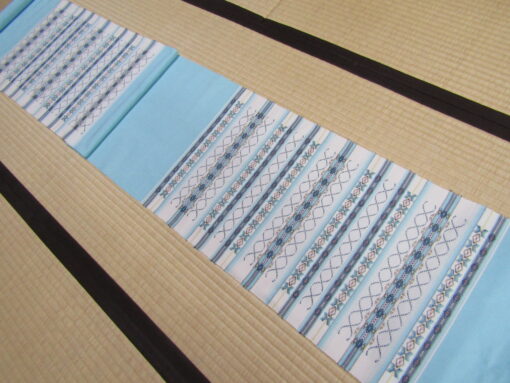

沖縄の澄み切った空と海を思わせるような、清々しい色の花織帯。模様には、伝統的な琉球文様の扇花(オージバナ)や、風車花(カジマヤーバナ)が見られる。地は白だが、模様の織り糸には水色や紺の青系を主体として使い、それが浮織の表情となって、帯を立体的な姿に見せている。

二つの模様パターンが規則的に並ぶが、花織の間に白と水の色が入ることで、華やかさと同時に涼やかさをも感じさせる。これは夏帯では無いのだが、見る人をスカッとさせる爽快な帯。まさに単衣向きと言えよう。

輪繋ぎ模様と菱繋ぎ模様の連続だが、細部に沖縄特有の図案が見られる。これは、琉球王府時代のデザインブック(御絵図帳)で定められた図案を参考にしたもので、それを現代風にアレンジしながら、模様としてあしらっている。一見して幾何学模様に見える各々の図案も、その基礎は植物や動物、気象や生活用品をモチーフにしたもので、それは沖縄に生きる人々の生活と、密接に結びついたデザインと言えるだろう。

花織を拡大すると、そこには鮮やかな色糸を組み合わせた織姿が、浮かび上がる。遠目からはひと色に見えるところも、きちんと濃淡が付いている。そしてほんの小さな図案にも、丁寧に色を施す。手間のかかる手織の仕事ぶりが、帯の表情からも伺える。

帯の裏側を見ると、糸がわたっているのが見て取れる。この織技法は「緯浮織(よこうきおり)」と呼ぶものだが、これは、花綜絖(緯糸を通すために経糸を上下に開く道具で、足踏み式)の足を上下させて経糸を浮かせ、その上に緯糸を通して模様を織り出している。この時、緯糸に色糸を使うと、この帯のような模様姿になる。また、経糸に色糸を使う「経浮織」という織技法も別にある。

あしらわれた模様範囲が広いため、お太鼓にすると上から下まで、全て花織で埋まる。涼しさを感じながらも、優美な琉球らしい帯姿が強く印象に残る。これを、シンプルな細縞の塩沢お召に合わせれば、どうなるのか。間違いないコーデとは思うが、試すことにしよう。

無地に近い、白が際立つ細縞のキモノなので、合わせる帯により表情が変わる。キモノの印象は確かに涼やかだが、シンプルすぎるきらいもある。もしあまり特徴のない帯を使えば、キモノの良さそのものも、消えてしまうだろう。だがこの帯なら、単衣に真向きな塩沢お召の魅力を、十分に引き出せるはずだ。

塩沢の縞に色の気配が無いので、刺繍のように浮いた花織の模様が、より以上に着姿の前に出てくる。しかも、十分に優美さを感じさせる図案なので、決して平板な装いにはならない。

細い縦縞のキモノに対して、帯模様は横段。対照的な模様配置の組み合わせは、バランスが良い。また、どちらも青(水色)と白を基調としており、涼やかな色のイメージを持つ、いわば「同質」な品物。このように、似た雰囲気のキモノと帯を合わせれば、当然装い全体が同じ方向を向く。

前姿は、キモノも帯も模様が縦となるが、帯は縦区切りながら、個性的な花織の姿ゆえにほとんど違和感が無く、むしろすっきりとした感じになる。キモノも帯も白場が多いので、着姿には明るい印象を残す。

小物も、青と水色だけを使ったものを選ぶ。全体の色を統一することで、単衣の装いをより強調出来る。キモノ素材も、帯図案も、単衣に真向きな品物。小物でその雰囲気を壊す訳にはいかない。(二色遠州組帯〆・龍工房 二色暈し絽帯揚げ・加藤萬)

今日は、「颯爽とした、涼しげな単衣姿」を着姿のテーマとして、青と白を基調とするキモノと帯を使ったコーディネートを試してみた。ここ数年来の気候の変化で、夏が長くなり、それに呼応する如く単衣を装う期間も長くなった。以前は6月・9月の二か月だったが、ひと月前倒し・後倒しをして、5月と10月に使うことも多くなってきた。この季節、とても「裏付きのキモノ」など、着ていられなくなってしまったというのが、現状であろう。

毎年6月のコーデネートでは、様々な浴衣姿をご紹介してきたが、今年は発注した品物の一部が、まだ入荷していないこともあり、爽やかな単衣のカジュアルモノに視点を置いてみた。浴衣は、毎年それほど図案や色目が変わらず、帯合わせのパターンも大きく外れることは無いので、昨年まで紹介してきたブログ記事を、品物選びの参考にして頂ければと思う。

「誰から見ても、爽やかな単衣姿」は、暑い日盛りの中で、また鬱陶しい梅雨空の下で、一服の清涼剤になるはず。皆様にもぜひ一度は、チャレンジして頂きたい。 最後に、今日ご紹介した品物を、もう一度どうぞ。

青と白の国旗と言えば、思い起こすのがフィンランドとギリシャです。フィンランド国旗は、白地に青の十字だけというシンプルなデザインで、とても清々しい印象を受けます。青は湖と空を、白は雪を表し、十字は他のスカンジナビア諸国と同様に、キリスト教国を象徴しています。いかにも、美しい森と湖を持つ北国らしいデザインですね。

ギリシャ国旗は、フィンランドとは逆の青地に白十字と、横に青白9本のストライプをつけた図案。こちらも色は青と白だけで、青が海を、白が空を表しています。そして、白十字がギリシャ正教への信仰を象徴し、9本の縞は、独立戦争時の鬨の声・9音節に因んでいます。美しいエーゲ海をバックにして掲げれば、とても映えるデザインです。

名は体を表すと言いますが、国の旗もまた、その国の風土や歴史を示しています。そこで日本の国旗・日の丸(日章旗)ですが、真ん中の赤い丸は、太陽を表現したもの。そしてこの太陽を司る神・太陽神が天照大神(あまてらすおおみかみ)であり、この神様こそが、天皇の基・皇祖神なのです。つまり太陽・日の丸は天皇を象徴していることになりますね。こうして国旗を深堀すると、様々な思惑や主義主張が交錯しますが、そうしたことを横に置き、図案だけを見れば、日の丸はすっきりした良い旗と思います。

今日も、長い話にお付き合い頂き、ありがとうございました。