源氏物語、その王朝色と文様(3) 式部が見出した和様の色彩美

5月の京都を彩るイベントと言えば、何と言っても葵祭だろう。7月の八坂神社祭礼・祇園祭や10月の平安神宮祭礼・時代祭と並び、京都三大祭りの一つに数えられている。これは、京都最古の神社であり、皇室鎮護の社として現在まで存立する、賀茂別雷(いかづち)神社・上賀茂神社と賀茂御祖(みおや)神社・下鴨神社の例大祭である。

祇園祭は町衆が(商工業者)中心、時代祭は市民が中心とすれば、葵祭は貴族の祭になるだろう。始まりは567(欽明天皇28)年というから、古墳時代にまで遡る。当時の天皇は、各地で起こっていた天災を鎮めるため、勅使(天皇の使者)を上賀茂と下鴨の両社に送り、奉幣(捧げもの)をして国の安寧を祈願したのである。これは、現在の葵祭にも引き継がれており、毎年の祭礼には、宮内庁の掌典職(しょうてんしょく・宮中祭祀を扱う役人)が両神社に赴き、祭文を奏上する社頭の儀が執り行われている。

祭は古来、旧暦で四月中旬の酉(とり)の日に行われてきたが、近代になって5月15日に固定された。そんな風薫る新緑の中、メインイベントとして行われているのが、路頭の儀と呼ぶ行列。主役である斎王(さいおう・巫女として神に捧げられた未婚の親王)を始めとして、平安装束に身を包んだ人々が、馬に乗ったり牛車を曳きながら、京都御所から下鴨社を経て、上賀茂社までの道を歩く。

祭に際しては、賀茂社の社殿はもちろんのこと、御簾や牛車、祭列に参加する人すべてに至るまで、二葉葵を桂の小枝に挿して飾る。これは、葵を紋所とする徳川家が支配した江戸期以降のことで、それまでは葵祭ではなく、賀茂祭と呼ばれていた。

現在の祭列では、武者や役人の列・勅使列が先頭で、その後に、斎王として選ばれた女性・斎王代を中心とする女人列が続いているが、平安の時代にも、天皇の使い・勅使を始めとして、皇后の使い・中宮使や皇太子の使い・東宮使が列に加わった。葵祭は、源氏物語の中でも話の舞台となり、斎列に加わった光源氏の姿を一目見ようとして悶着を起こす、正妻・葵の上と年上の愛人・六条御息所の姿が、克明に描かれている。

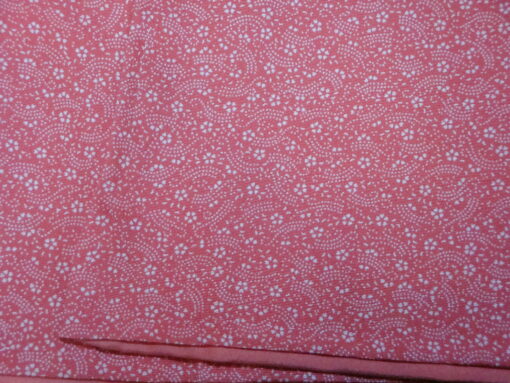

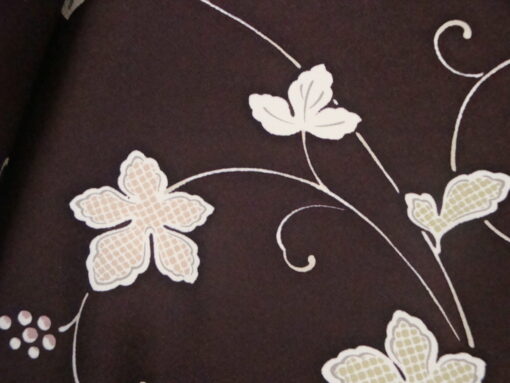

葵をモチーフにした小紋と染帯。どちらの地色も、爽やかな葵の葉を意識している。

さて、このところ毎月一度題材として取り上げている、源氏物語を背景とするお話。今日は、紫式部によって描かれた、にっぽんの彩について考えてみたい。物語には多種多様な色が登場し、その例は600か所以上とも言われている。そしてその色のほとんどが、貴族女性たちの美意識の中から生まれた、「にっぽんの色」とされている。

物語の中で式部は、その色を具体的にどのように表現し、どんな姿として描いたのか。その文面と共に、平安という時代の中で、貴族に愛された色はどのようなものだったのか、見ていくことにしたい。

そもそも日本の色は、どのように生まれ、どのようにして名前が付いてきたのか。それを調べるためには、色彩名が掲載された文献を辿る必要があるのだが、先駆けとなった飛鳥時代以前の史料には限りがある。そんな中で、日本最古の書物・古事記には色の記述が、幾つか残っている。

古事記は、飛鳥時代の712(和銅5)年、太安万侶が編纂した日本最初の歴史書だが、これは史実というより神話である。書は上中下の三巻で構成されているが、その上巻・天地の始まりから、国の成り立ちを描いた場面で、白和幣・青和幣という言葉が出てくる。和幣(にぎて)というのは、神に捧げる麻布のことだが、天岩戸に隠れた皇祖神・天照大神について記載した箇所で、この二色が登場している。こうして白と青で始まる日本の色だが、古事記には他に「黒き御衣」とか「紅き紐」といった記載もあり、これらが色の名前の基と言えそうだ。

日本の染色技術は、ヤマト王権が成立した5世紀頃から、中国や朝鮮半島との交流が盛んになったことで、飛躍的な進歩を遂げる。原料である植物がもたらされると同時に、帰化人らにより色を染める技術が伝えられたのである。そして飛鳥時代になり、中国の五行思想を基にして、位階の色を制定する「冠位十二階制度」が作られたことで、紫・青・赤・黄・白・黒の六色が公の色として登場した。

さらに奈良期になると、位階の色は地位に応じて濃淡で細分化されたり、新たに緑が位階色として採用されたりする。そして、様々な植物材料や媒染材料が使われるようになり、染色技術はより向上して行った。新たな色名は、この時代の書物や和歌集の記述から数多く見受けられるが、例えば万葉集には、紅花で深紅に染める色「紅の八塩(くれないのやしお)」や、同じく紅花で淡く桃の色に染める「桃花褐(つきぞめ)」などが見える。この他に、木蘭(もくらん)や蘇芳(すおう)などが、当時の法律解釈書・令義解(りょうのぎげ)に、また胡桃や黄土、苅安などの色が、正倉院に残されている文書の中に記されている。

これが平安時代になって装束の様式が変化し、衣を何枚も重ねて着用するようになり、その重ねた色目の中に、季節感や着る人のセンスが求められるようになった。色彩は、表裏の重ね色で表され、その色目は二百種類にも及ぶ。重ね方により色は微妙に変化し、その色には新たな名前が付けられたのである。

こうした、貴族女性の美的感覚による新たな和様の色は、中世の物語文学の中に数多く著されている。それでは今日の本題、紫式部が描いた新たな色とは、どのような色なのか。参考までに、近い色の品物を取りあげながら、源氏物語における記述をご紹介して、平安王朝の色に迫ってみよう。

桜色 「桜の唐の綺の御直衣、葡萄染の下襲、裾いと長く引きて」(花宴)

物語の主役・光源氏は二十歳の時、ある右大臣の藤の宴に招かれる。時期はまだ、遅い桜の花が残っている頃で、その時の装いは「桜の襲の直衣」であった。これは、表が透明な白の生絹(すずし)で、裏は蘇芳で染められた葡萄染(えびぞめ)の赤。襲ねた衣をまとった光源氏の姿は、白に裏の赤が透き通って、淡い桜の色に見えていた。式部は、その姿を「なまめきたる美しさ」と表現している。なまめくとは「艶めく」と書き、それは若々しい美しさという意味を持つ。

桜色とは、桜の花色に似た、ほんのりと紅の色を感じさせる淡い色。この色は貴族装束の襲色として、源氏物語以外の平安文学の記述にも、度々登場しており、当時人気の高かった色であったことが判る。重ねた色の配合は、先述した通り、表が白で裏を赤とするのが一般的。これが織の場合ならば、経糸が紅色で緯糸に白を使うと、桜の色に近くなる。

京都へ都を移すと、桓武天皇は御所・紫宸殿の前庭に遠く吉野から取り寄せた桜の木を植えた。これにより日本の花の主役は、梅から桜へと交代する。そして毎年、桜が盛りの頃になると、御所では「花の宴」が催されたが、そこでは詩や和歌が詠まれ、楽器が演奏されて、雅やかな時間が流れていたのである。桜を愛でる日本人の心は、1200年以上経った現代でも、平安びとと変わることはない。誰もが好きな桜の花、その淡く朧げな色を使ったキモノや帯は、やはり多くの人から支持されている。

桜色の品物:上から桜色地・雅楽器文付下げ(松寿苑) 桜色地・桜刺繍付下げ(千切屋地兵衛) 桜色地・兎模様長襦袢(トキワ商事)

紅梅色 「紅梅襲の唐の、細長添へたる女の装束」(梅枝)

光源氏は、明石の上との間で生まれた明石の君が、東宮妃として入内(正式に内裏へ入ること)するにあたり、贅の限りを尽くした準備をする。そんな折に、光源氏が若い頃から好意を寄せていた従妹・朝顔の姫君から、瑠璃の高坏に盛られたお香が届く。その返礼として源氏が贈ったものが、「紅梅襲の装束」であった。この前段として、「二月の十日、少し雨降りて、御前近き紅梅盛りに、色も香も似るものなきほどに」との記述があり、この時が梅の盛りと知る。

紅梅色とは、梅の花色に似た、かすかに紫を含む淡い紅色。重ね色でこれを表現する時は、表は紅花の紅色、裏には蘇芳の紫色を付けるが、表を白にして「紅梅白梅」的な表現をすることもある。織の場合は、経糸が紫で緯糸が紅になる。

古来より紅梅は、春を代表する色として愛好されたが、桜以前は梅が日本の代表花であった。そのため、中世以前の文学、例えば万葉集にも数多く登場するが、ここに出てくる梅の花は、いずれも白である。赤い梅=紅梅が中国から日本に伝えられたのは、平安時代になってからのことだ。もし白梅しかなかったなら、美しい紅梅襲の色は生まれていなかった。

紅梅色の品物:上から紅梅色地・小桜模様江戸小紋(誂え品) 白地・紅花色梅模様染帯(四ツ井健) 水色地・紅白梅小紋と黒地・紅梅型絵染帯(誂え品)

葡萄色 「紫の上は、葡萄染にやあらむ、色濃き小袿、薄蘇芳色の細長に」(若菜)

正月の二十日、源氏の邸宅・六条院では女性たちによる演奏会(女楽)が催される。その際は、明石の上は琵琶、その娘明石の姫君は筝(琴の一種)、女三の宮は琴を奏で、紫の上は和琴を演奏した。この時の紫の上の衣裳が、葡萄染による深い紫色の小袿に、薄い蘇芳色の細長(幅が狭く裾が長い装束)を重ねたものであった。

葡萄色は、えびいろと読む。何故、「ぶどう」ではなく「えび」なのかと言えば、古来山葡萄のことを「エビカズラ」と呼んでいたから。この色の出自は古く、すでに天武天皇14(685)年には、諸臣四十八階・冠位の色として、深葡萄と浅葡萄二つの名前が見えている。

葡萄色を襲の色で表現する時には、表は赤い蘇芳色で裏に青系の縹色を使う。ちょっと不思議な色の取り合わせだが、赤と青を重ねて光を透過させると、確かにぶどうの赤紫色になる。枕草子には、「六位の宿直(とのい)姿のをかしきも、紫のゆゑなり。」とあり、六位の役人の宮中での宿直勤務の姿が立派に見えるのは、指貫(袴)の色が葡萄染の紫だからこそと、清少納言が書いている。かようにこの色は、平安貴族が好む色の一つとなっていたのである。

葡萄色の品物:上から、葡萄色地・葡萄模様小紋(トキワ商事) 葡萄色地・波に秋草模様絽付下げ(菱一) 葡萄色地・福良雀に松模様染帯(千切屋地兵衛)

朽葉色 「いときよらなる朽葉の羅、今様色のニなくうちたるなど」(野分)

仲秋の八月、源氏は野分(台風)の見舞いに、六条院の東北に住む花散里(なはちるさと・愛人の一人)の住まいを訪ねる。野分の後、急に寒くなったこともあって、女房たちが冬の衣装支度をしていたが、そこでは、清々しい朽葉色の羅(うすもの)や、艶出しをした流行色の品物が散らかっていた。

朽葉色とは、朽ちて落ちていく葉の色に似た褐色に近い黄土色。朽葉は、朽葉四十八色と言われるほど多様な色を持ち、紅葉した楓のように、赤朽葉・黄朽葉・青朽葉などと名前が付いている。色染に使う植物は、紅花や支子(くちなし)、苅安や阿仙など。どちらかと言えば、秋色として相応しい枯れ色だが、延喜式(平安中期の律令細則)には、朽葉色は「中宮夏季」、すなわち夏の服色と規定されている。

朽葉色の品物:朽葉色・縞大島(織屋不明) 朽葉色・梅鉢模様袋帯(山城機業店)

紅葉色 「木高き紅葉のかげに、四十人の垣代、言ひしらず吹きたてたる」(紅葉賀)

光源氏の祖父・宇多天皇が五十歳を迎えたことを祝賀する際、頭中将と共に、唐から伝わった二人舞・青海波を披露する。折しも赤や黄色の楓葉が散る中、舞いを演じる源氏の姿は、恐ろしいほどに美しい。その輝く姿には、働いていた使役人さえ涙を流した。

紅葉とは、楓葉が季節と共に色づくことだが、その色は前述の朽葉色同様、時間の経過でかなり異なってくる。真っ赤に染まる葉があれば、黄色味を残す橙色葉もあり、そしてまだ色づきには早く、緑のままの葉もある。木ごと枝ごとに色の違いがあり、全体の色にグラデーションが掛かって、その美しさを際立たせる。紅葉を演出する襲の色は、表に苅安の黄色、裏に蘇芳の赤を使う場合と、表に蘇芳の赤を使い、裏により赤みの強い茜を使うことがある。前者より後者の方が、より深まる秋の赤い紅葉色になるのは、言うまでもない。

紅葉色の品物:上の品物 紅葉色・菊模様モール織名古屋帯(川島織物) 紅葉色・縫花楽園文光波帯(龍村美術織物)

文章の中に、数え切れないほど色を散りばめた源氏物語の中で、桜・紅梅・葡萄・朽葉・紅葉と五つの色を紹介してみた。これではとても足りないだろうが、全て網羅するとなれば、いくら稿を書いても間に合わないので、今日はこの辺りでご勘弁願おう。

平安の時代に新しく現れた色は、花そのものや、四季のうつろいの中で見出される事象を、そのまま名前に使っているものが多い。それはまさに、貴族の美的感覚によって生み出された「新たな色」と言えよう。表裏別の色を重ね、光を透過させることにより、着姿に全く違う色を表現する。自分が目指す色をまとうというのは、まさに計算され尽くした「色の配合」によるもの。それは、宮中の優美な暮らしの中で磨き上げられた感性無くしては、到底出来る芸当ではない。

なお、今回色別にご紹介してきた品物だが、画像でも判るように少しずつ色が違っている。全く同じ色というものは無いので、色の気配が同じ品物を選んでみた。どうか、お許し頂きたい。

源氏物語における葵祭の争いとは、斎院のお供役に選ばれた源氏の姿を一目見ようと出かけた、源氏の正妻・葵の上と、最も古い恋人の一人・年上の六条御息所による、見物場所を取る争いです。行列の通る一条大路は、人と車でごったがえしていますが、葵の上一行の牛車は、無理に車を割り込ませて、六条御息所の車を追い立てようとします。最初は誰の車とは判らなかったものの、それが葵の上・六条御息所のものとお互いが知ると、争いはエスカレート。半ば乱闘のような騒ぎになってしまいます。

結局負けたのは六条御息所の方で、彼女の車は踏み台である榻(しじ)が折られ、御簾を破られるなど散々な目にあい、しまいには隅に追いやられてしまいます。葵祭の斎宮行列という華やかな場所で屈辱を味わった六条御息所は、その後生霊となって、妊娠している葵の上を苦しめることになります。元々御息所はプライドが高い上に、人一倍嫉妬心を持っていた。それが、己の姿を幽霊にしたのでしょう。

世界で最も古い「長編恋愛小説」と位置付けられる源氏物語ですが、その内容はドロドロとした人間関係が渦巻き、私のような俗っぽい者からすれば、痴話喧嘩の連続のようにしか見えません。彼が関係を持った女性は、従妹だった正妻・葵の上の他に、義母の藤壺の中宮を始め、葵の上の兄で頭中将の元恋人・夕顔、藤壺中宮の姪・紫の上、明石の君、六条御息所、空蝉、軒端の萩、末摘花、朧月夜等々、全くキリがありません。

年上でも近親でも、自分の娘ほど年が離れていても、お構いなしに関係を結ぶ。どう考えても変態なのですが、そこに目を瞑れば、十分に堪能出来る文学かと思います。皆様もぜひ、ご一読下さい。今日も、長い話にお付き合い頂き、ありがとうございました。