作り手の証、「落款」を探ってみよう 個性溢れる作家のサイン

昨年秋に誕生した菅内閣は、社会活動全般のデジタル化推進を、政策の目玉に掲げた。この一環として始まった動きが、行政手続きにおける押印、つまりハンコの廃止である。政策を担当する河野太郎行政改革相は、手続きの99%で、印鑑を不要に出来ると述べている。

長い間日本の社会において、ハンコはどうしても欠かせない道具だった。役所にせよ企業にせよ、物事を決める手順として、下役から上役へと押印していくことで、合意が形成されていく。どんな書類にも、まずハンコが必要で、これが無ければ正式なものと認識されず、事は運ばない。今回の政府の取り組みは、社会に蔓延っていた押印文化の慣習を見直し、新しいシステム作りの第一歩にしようとする試みである。

さて現代では、個人や組織の間で「唯一無二の証明の道具」となっている印鑑ではあるが、歴史をさか上ってみると、署名の代わりとして使用した記号や符号があった。それが、花押(かおう)の存在である。

これは、署名をするだけでは不安な本人証明を、他人に真似されないよう、もっと明確にするための「特殊形状のサイン」である。花押は、10世紀後半の平安中期、貴族社会の中で生まれたものだが、鎌倉期以後は公文書だけではなく、庶民個人間のやり取りにも使うようになった。

花押のデザインには、本名の偏と旁(つくり)を組合せて図案化した「二合体」と、名前の一文字だけを使った「一字体」と呼ぶものがあるが、いずれにせよ自著の代用であることから、実名を基にして作成することを原則としていた。

だが戦国期になると、大名たちは実名デザインの花押を用いなくなった。例えば織田信長だが、彼の最初の花押は、父・信秀が使用した「足利様(足利将軍家の花押を模倣したもの)」であり、次が自分の実名・信長の文字を反転させたもの。そして権力の座に座った時には、「麟」の文字を使用した。これは、中国の伝説的な動物・麒麟(きりん)が、正しい政治を司る世の中に現れると信じていたから。つまり花押の役割が、自著の証明から、地位を象徴するものへと、変化を遂げたのである。

こうして多くの権力者たちは、それぞれに工夫を凝らした自分の花押を持っていたが、江戸期になると、花押を版刻したものを墨で押印する「花押型」が普及し始め、後に印鑑に、その地位を譲ることになっていった。

さて、この本人を証明する印鑑や花押と同じような存在のものが、作品の中に見える。これが、皆様よくご存じの「落款(らっかん)」だ。正式には「落成款識(らくせいかんしき)と呼ぶが、書画を作成した際に、製作者が押捺した印影を指す。

落款は鎌倉期以降に一般化したが、これにより、作品の出所が明確になると同時に、作者の地位向上に繋がっていった。そして落款の有無は、作品の真贋を見極める上で重要な役割を果たす。つまり、作家を研究する上で、欠かせない情報源となっているのだ。

そこで今日は、我々呉服屋が扱う品物でも、度々お目に掛かる作者の印・落款について探ってみたいと思う。それぞれの落款の形式は、作品同様に個性が感じられて、興味深い。作品を見て頂きながら、落款のあり様をご覧頂くことにしよう。

型絵染の第一人者、芹沢銈介の「いろは文様・きもの」に付いている落款。

落款は、自分の作品であることのサイン・証明であることから、そのデザインは、作者それぞれが工夫を凝らしている。先述した花押のように、自分の名前から一字を選んだり、そのまま記すことが多い。

いろは文字の中で、埋もれるように付いている落款。「お」の文字の内側には、「せ」にも「世」にも見える文字がある。これは苗字・芹沢の「せ」の字を使ったもの。苗字使いの落款は、珍しい。キモノの場合、落款があしらわれている位置は、ほぼ下前の衽。着姿からは、必ず隠れる場所に置く。

作者は、自分のサインをこれ見よがしに付けたりはしないが、このいろは文様など、文字が密になっていて、よくよく探さなければ、印を見落としてしまう。だがこの意匠を見れば、誰もが「芹沢銈介の作品」と理解できるので、落款は無くても良いのだろう。

品物を入れた桐箱の蓋裏には、墨書きした自著と落款がある。こちらの印は、キモノに付いていた「せ」ではなく、名前の「銈」。金編に圭と書くこの字は珍しいが、落款をよく見ると、編の金が象形文字のように図案化されている。

品物を買い入れた際、この桐箱の中に入って送られてきたと思われるが、半世紀近くも前のことなので、詳しいことは不明だ。ただこれで芹沢銈介は、「せ」と「銈」二つの落款を持っていたと理解できる。

唐子人形をモチーフにとり、精緻な糸目使いで知られる加賀友禅作家の初代・由水十久。これは、能の舞・三番叟(さんばそう)を題材にした黒留袖。裾の返しに、舞で奏でる「鳴り物」を描いている。そして、下前衽下に落款が見える。

名前の「十久」を図案化した落款。見方によっては、英字の「K」にも見える、モダンで格好良いサイン。唐子人形を題材にした意匠も個性的だが、落款もまた個性派だ。

この黒留袖も、芹沢作品と同様に、専用の桐箱に入れて納品されている。こちらも、箱の蓋裏に墨書きの自著と落款が入っている。最近でこそ、こうした丁寧な扱いは、あまり見かけなくなったが、このような装丁には、美術品的な価値を持つ品物であることが、かなり意識されている。

だからという訳では無いが、この加賀留袖もいろは模様訪問着も、すでに商いの対象にはなっておらず、非売品扱いだ。購入してから半世紀が過ぎ、両作家ともかなり昔に物故している。だから、万が一求める方がいたとしても、適正な価格算出が出来ない。そして値段云々ではなく、私自身が手放すことを拒んでいる。

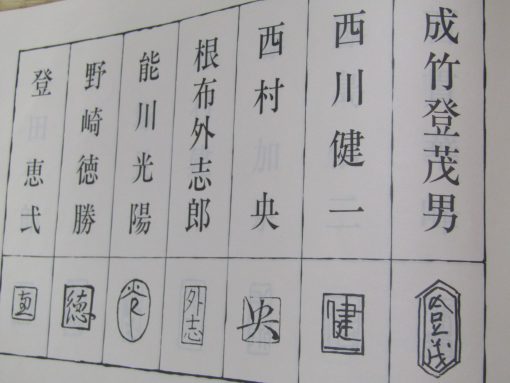

作家が多いという点では、下絵考案から色挿しまで、一貫して作品を仕上げる加賀友禅に勝るものはない。その一人一人の落款を登録した名簿が、上の画像。一番古いモノが、画像の右上にある白い表紙。これは、加賀染振興会が結成された昭和53年に発行されたもの。ということで、ここに登録されている作家は、実力者揃いである。

現在、加賀友禅作家の落款は、次のサイト(kagayuzen.or.jp/sign)で検索することが出来るので、以前のような名簿は必要なくなった。サイト内では、登録された357人の落款を見ることが出来るが、その中では、落款変更をした作家や、組合を脱退した人、また物故者を分けて掲載している。その数は、203人。これで、登録している現役の加賀友禅作家は、154人と理解できる。

もし皆様が、自分のキモノに付いている落款をお知りになりたい時、それが加賀友禅であれば、ほぼこのサイト検索で判明出来るので、ぜひご活用されたい。せっかくなので、物故した作家の中から、落款を一つ取り上げてみよう。

画像の落款名簿(昭和53年発行)の右端に、成竹登茂男の名前が見える。このブログでも、何度か作品をご紹介したが、椿や牡丹などの春の花を、絵画的に描かせたら右に出る者がいないと言われた、優れた作家。

落款は、登茂男(ともお)の最初の二字を使っている。また輪郭には、六角形の亀甲型の枠を使っている。落款は文字に限らず、枠取りの形も留意しておく。画像の名簿を見ても、枠の形が正方形、長方形、丸型と作家によって様々。

成竹登茂男の振袖。得意とした椿と梅をモチーフにした作品。挿し色はあくまで優しく、暈しを巧みに使って、極めて上品な姿に仕上げている。

昭和53年・朝日新聞のコラム(都道府県別人国記・石川県編)に掲載された成竹登茂男の記事。当時すでに80歳だったが、現役作家として活躍していた。うちでは、この作家の作品を数多く扱っていたので、先代の父が、目ざとく見つけて切り抜いたのだろう。今となっては、当時の姿を知ることが出来る貴重な資料だ。

最後に、作家個人ではなく、作り手を束ねる技術者集団の落款をご紹介しよう。現在、最も高級な江戸手描き友禅の製作者として知られる大羊居。そして、その兄弟会社として存在する大彦。どちらも、江戸中期に創業した大黒屋を源流に持つ老舗。

「大羊居染」と染め抜かれた正方形の落款。この訪問着は、大羊居には珍しい茶屋辻を図案としたオーソドックスな意匠。

牡丹をモチーフにした付下げ。花弁や花芯に見える精緻な刺繍のあしらいは、大羊居の大きな特徴。画像で見ても、立体的で強烈な牡丹の花には圧倒される。

落款は、大彦の創業者・野口彦兵衛から仕事を受け継いだ次男・野口真造の名前と、「大彦染繍」の文字が染め抜かれている。品物は、国立博物館所蔵の名品・縮緬地鷹衝立模様小袖を忠実に復元した逸品。

こちらは、枯山水をモチーフにした大胆な意匠。どちらも、着るというよりむしろ見るに相応しい品物で、美術的な価値の高い作品と思われる。こうして見ると、まだ大羊居の方が商業ベースに乗せやすい気がするが、いずれにせよ、これほど技を凝らした品物が、この先どれほど製作されるだろうか。

分業であるがゆえ、現場ごとに職人を確保しなければ、品物を作ることは出来ない。もちろん、技術者たちには、それなりの賃金を払わなければならず、そのためには作り続けるしかない。だが、如何せん高額品であるが由に、そう簡単に捌けてはいかない。質にこだわりを持つ方に、求めて頂く以外にはないが、先々理解ある消費者がどれほどおられるのか。手を尽くした作品を存続させることには、想像以上に困難が付きまとう。

作者の証・落款。目立つことの無い小さな印には、作品への思い入れが込められている。そして同時に、これは作り手のステイタスシンボルでもあるのだ。もちろん落款があれば、作者は特定できるだろう。しかし印の有無に関わらず、一目で作者が誰と判る作品になれば、それこそが一流の証だと思う。

染織の未来に、個性的で優れた作り手が一人でも多く残ることを、強く希望したい。

ブログ読者の方から、「自分の品物に付いている落款は、誰のものなのか調べて下さい。」というメールを、時々頂くことがあります。品物の画像が添付されていればまだしも、落款だけでは本当に難しいです。本文でも書いたように、加賀友禅ならばまだ特定しやすいのですが、落款を持っている工芸作家は大勢います。おそらく、日本工芸会に所属する染織関係の会員・準会員の方なら、ほぼすべての方に落款があるでしょうから、それを全部把握することは、とても難しいことです。

そして、そもそも落款が「ホンモノ」ではないことも、よくあります。つまりその品物は、特定できる人の手仕事によらないということです。どうして、こんな紛らわしいことをするのか。穿った見方をするならば、「落款があれば品物に箔が付く」と考え、価値をごまかして価格を吊り上げるために、「誰のものか判らぬ落款」を付けたとしか思えません。

和歌には「詠み人知らず」として優れた作品がありますが、落款があるのに「作り手知らず」では、どうにもなりません。一点の作品にかける作者に思いを馳せれば、徒や疎かに落款を使うことなど、出来ないはずなのにね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。