練達の染色師・吉岡工房の仕事(後編) 前衛的更紗文様・染帯

二月も半ばを過ぎ、大学受験シーズン真っただ中である。長引くコロナ禍は、受験事情にも大きく影響を及ぼし、感染拡大や経済の急速な悪化によって、志望校の変更を余儀なくされた受験生も多いと伝え聞く。人生には運不運が付きものだが、この状況下で将来に関わる試験に臨む若者たちは、本当に気の毒である。年配者としては、結果はともあれ、全力を出し切れるようにと願うばかりだ。

私が大学で専攻したのは日本史。何故歴史を選んだのかと言えば、単純に好きだったからというだけ。今は判らないが、当時男で文学部に入るような輩は、まともな就職など最初から望まない奴が多かった。もちろん私もその一人で、「歴史で飯が喰える」とは到底思えなかった。そして、呉服屋を継ぐことも、全く念頭には無かった。

こうして好きで入った歴史の道だが、大学の授業は勝手が違った。まず1年時には、古代・中世・近世・近代と分けて日本通史を学ぶのだが、そこで必要とされたのが、「文書(もんじょ)を読む力」だった。歴史学は、何はともあれ様々な史料を読んで理解し、これを多方面から分析することが求められる。書いてあることを読み取ることは、基礎中の基礎で、歴史を学ぶ第一歩である。

しかし、史料に記載されている文字面は時代ごとに違い、その様式も各々異なる。古事記や日本書紀のような、一見漢文のように見えながら、日本語を漢文調に換えた「変体漢文」があり、平安以降の日記や随筆に使われた「仮名文字」もある。そしてそれが流麗な草書体で書かれていたりすると、全く判読不可能となる。そのため、文書の扱いや読み方を学ぶ「古文書学」の授業が別に開講されていて、そこで読む力を付ける。

そんな日本史を学ぶ者にとって、欠かすことの出来ない研究基礎史料がある。それが、叢書として刊行されている「国史大系」である。この古典的史料は、明治・大正・昭和と三度にわたって改訂され、文学や歴史研究には欠かせない基本書となっている。

掲載史料は、奈良飛鳥期から平安期にかけて編纂された国定歴史書・六国史(日本書紀・続日本紀・日本後記・続日本後記・日本文徳天皇実録・日本三代実録)を始め、歴代朝廷の高官名を記した職員録・公卿補任(くぎょうぶにん)や説話集として知られる宇治拾遺物語や今昔物語集、平安期の歴史書・四鏡(大鏡・今鏡・水鏡・増鏡)など。そこからは、律令制度下の日本の国の姿を、鮮明に伺い知ることが出来る。

この重要な国史大系の中に、延喜式(えんぎしき)という史料がある。これは、律令の施行細目を集めたものだが、宮中の儀式や行事について数多くの記述が見られる。ここに、当時の衣服や裁縫を司る役所・縫殿寮(ぬいどのりょう)の記載があり、そこに「雑染用度(くさぐさのそめようど)」として、30種類の色の名前と、各々の染め出しに用いる植物染料や材料の記載がある。

「蒲葡綾一疋 紫草三斤 酢一合 灰四升 薪四十斤 帛一疋 紫草一斤 酢一合 灰二升 薪廿斤」 綾一疋を葡萄色で染めるには、紫草を三斤用い、そこに酢(米酢)一合を加え、媒染剤として灰(椿の生木を燃やしたもの)四升を使う。使う薪の量は四十だが、薪量を多く使うことは、それだけ高温で染めることを意味する。

吉岡幸雄氏は、この史料の記載を忠実に守り、天平の色を再現した。古来の草木染により、見事に復元された日本の伝統色。それは、製作されたキモノや帯の中にも息づく。今日も前回に引き続き、練達の染色師・吉岡常雄・幸雄両氏の話をすることにしよう。

(白地 点描丸文に更紗文様 手描き染帯・吉岡幸雄 1993年 甲府市 U様所有)

「山らしい山も見えぬメキシコ台地が、ホネを過ぎるあたりから鋸歯状の山の連なりに一変し、目もくらむような断崖を、バスはあえぐように登り降りしていく。ようやくパウアトランに着いたが、ひどい山間の村落であった。」(季刊・染織と生活 第9号より 1975・6月発行)

1975(昭和50)年の1月、吉岡常雄氏は、メキシコ東北部の村・サンバブリドという僻村で生産されている樹皮紙(アマテ)を求めて旅に出た。上の一文は、交通の便の無いこの村に行き着くまでの行程を、記した一部である。続きを読むと、目的地のサンバブリドまでは、バスの終点からさらに数時間馬に揺られ、辿り着いている。

「幻の紫色・帝王紫」に魅せられた吉岡常雄氏は、欧州から中近東、さらに中南米を巡り、歴史や染色方法を詳しく調査していた。特に古代アステカ文明以来、貝紫を染める人々が残存しているメキシコ・オアハカ州のドン=ルイス村へは、何と6度も出掛けている。そして研究は、貝紫で染めた糸による織物や刺繍にまで広がっていく。この時探し求めた樹皮紙も、みずからの研究フィールドにおいて、出会ったものであった。

メキシコの樹皮紙・アマテ。樹木の皮を叩きのばして布や紙にする技法は、糸を織布にする以前から存在した極めて原始的なもの。動物画を線で描いた上の樹皮紙は、吉岡氏が村人から購入した。(吉岡常雄回顧展・奈良県立美術館 記念図録より 1989年紫紅社製作)

貝紫を求めて世界中に足を運ぶ中、様々な色や文様に魅せられ、それと並行して、日本の飛鳥天平の古代染織の解明に力を注ぐ。吉岡氏の作品には、旅の途中で、あるいは研究の最中で出会った品物のエッセンスが、満遍なく散りばめられている。では今残る染帯で、その一端を見ていくことにしよう。

吉岡作品の染帯構図としてよく見受けられるのが、丸文を均等間隔に並べたこのような図案。中に入る模様は様々だが、木や鳥を抽象化したものや、幾何学文が多い。

若き日の常雄氏は、桐生高等工業学校(現在の群馬大学)染織別科を卒業後、化学染料や蝋、糊を駆使して作品を製作し始めたが、その図案は見る者の頭を悩ませるような「前衛的」なもので、そのほとんどがキャンバス画であった。そして、シュールレアリスム・抽象主義的な作品を製作する作家集団・モダンアート協会の会友にもなり、同じ感性を持つ多くの画家や陶芸家と交流を持ちつつ、独自の世界を構築していた。

吉岡常雄氏の前衛的な絵画。(吉岡常雄回顧展 奈良県立美術展 記念図録より)

土偶のようなモチーフを並べたり、王冠か陵墓を象ったかのような絵。もちろん私のような凡人には、どのような意味があるのかは、さっぱり理解出来ない。

石までも染めたいという意思の下、生まれた作品。これは、東大寺や法隆寺の染織品の復元作業を行っていたのと同じ頃、製作されたもの。

色の気配や図案の雰囲気が、石に描いた絵と似ている。丸い文様は、グラデーションの付いた無数の小さな点で構成されており、その真ん中に実を付けた果実や鳥、小さな菱更紗文を配している。こうした装飾的な丸い図案は、常雄氏がイランやグアテマラなどの旅の途中でみつけた、マヤ・アステカ時代の紡錘車(糸に撚りをかけて紡ぐための道具)に似ており、そんなところからヒントを得ているようにも思われる。

何度も海外へ足を運び、貝紫を始めとする染織の研究を続けていた常雄氏は、行く先々の国の特徴的な図案を織り込んだ裂や敷物を、数多く持ち帰った。上の画像は、インドネシア・チモール島で使用していた男性用の木綿腰布。左右の絣は、四本の細縞と三本の太縞で、真ん中の図案には、面白く抽象化した動物や昆虫を置く。こうした裂は東南アジアばかりでなく、中東や南米、アフリカなど地球の隅々から蒐集されていた。

赤い冠羽(かんう)を付けたモダンな鳥の姿。こうした鳥は、正倉院に収納されている天平模様の中にも見られる。吉岡氏のあしらいとは、自分が海外から持ち帰った品々と、古い染織品の図案とを融合させ、そこに自身の「前衛的なエッセンス」を足し入れたものと見ることが出来よう。だからこそ、他には無い、複雑で美しく個性的な意匠になっているのである。

(白紬地 格子に幾何学石畳文様 手描き染帯・吉岡常雄 1985年頃)

これは、私の母親が使っていた染帯。モダンな図案を好む人だったので、おそらく自分用に仕入れたものだろう。昭和60年代の品物なので、これは常雄氏の作品か。

格子で区切られた中に、カクカクした幾何学文が入る。先ほどの丸文とは対照的な構図だが、どことなく醸し出すシュールな雰囲気は、共通している。但し双方ともに、柔らかい挿し色使いに特徴があり、それが帯のモダンな品の良さとなって表れている。

模様を囲む格子は、墨色で点を羅列して線にした後、蠟染めを使って青い色の擦れを付けている。こうした細かな工夫が、全体の色の見え方に大きく影響を与える。白く色の抜けた部分が、図案をすっきりと見せることに効果的な役割を果たす。とかく単調になりがちな幾何学図案も、模様の置き方次第で、とても斬新なあしらいとなる。

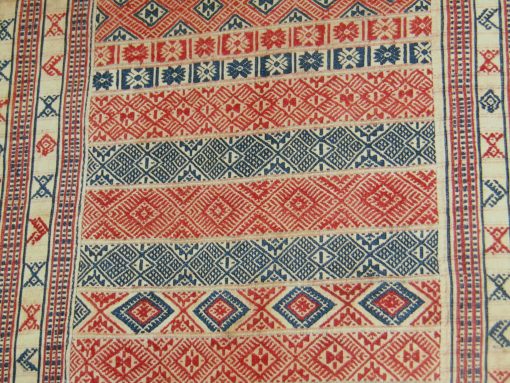

これはブータンの織物だが、生地は厚手のウールで水をはじくことから、雨具として使われている。ご覧になって判るように、縦横にまた規則的に幾何学文が配列されている。形こそ違えど、帯とこの織物のデザインは、どことなく関連性が見受けられる。この帯も、海外の染織模様を基礎とした上で、吉岡氏の感性によってアレンジされた図案と見ることが出来よう。

キモノや帯にとって、格子や縞で模様を区分する「割付文様」は、最もポピュラーで基本的なあしらいだが、この帯にみる格子幾何学模様は、伝統的な日本の匂いではなく、異文化の香りがどことなく漂っているように思える。こうした雰囲気は、描き手の豊富な海外経験と技術の裏付けが無ければ、生まれては来ないだろう。

二回にわたり、日本を代表する染色の練達師・吉岡常雄、幸雄両氏の仕事について、作品ご覧頂きながら話を進めてきたが、如何だっただろうか。

キモノは縞、帯は丸文と格子。基礎となる図案は全くポピュラーなのだが、その作品姿は他には類を見ない、斬新でモダンで個性的。図案の中には、作者の若き日の前衛的な感性が垣間見えるが、それがまた美しい。

常雄氏は学者であり、旅の人。幸雄氏は、美術ジャーナリストとしての側面を持つ。もしかしたら、こうした人としての多角的な側面があったからこそ、草木染による伝統色の醸成や、数々の天平染織の復元が成されたのではないだろうか。どんなに時代が過ぎようとも、残された作品を見れば、作り手の心に触れることが出来る。これからも、こうした貴重な機会を、出来る限り皆様におすそ分けしていきたいと考えている。

常雄氏も幸雄氏も、単に染屋の主人というだけではない、多彩な姿があります。ある時は学者、ある時は世界を旅する冒険家、ある時は有能な編集者、ある時は美術展覧会のコーディネーター。多岐にわたって発揮される才能が、本業である染の仕事にも、十分生かされているように思います。他では見られない個性的な図案や、植物染料による自然な色合いは、様々な経験を経て生まれた「結晶」と言えましょう。

一見無駄に思えることも、後から考えれば、実は貴重な経験だったということが良くあります。私がこうして、下手くそな染織に関わるブログを書けることも、嫌々ながら学んだ学生時代の歴史の知識が、僅かに、身に付いているからかも知れません。今は、もう少し真面目に勉強するべきだったと、後悔しています。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

なお誠に勝手ですが、明日14日(日)より18日(木)まで、都合により店を休ませて頂きます。頂いたメールの御返事も遅れてしまいますが、何卒ご容赦下さい。