縁あって、手直し(2) 曾祖母の婚礼用・黒地振袖を、曾孫が着用する

西暦だと今年は、2020年。日本の元号・和暦で言えば、令和2年である。年号は現在、この二つにほぼ集約されるが、今から75年前の戦前までは、年の数え方がもう一つあった。それが「皇紀」である。

1872(明治5)年、明治政府は太陽暦の採用と、天皇制に基づく独自の紀元法を制定する。この皇紀は、初代神武天皇の即位の年を紀元としており、その年は記紀(古事記と日本書紀)の記述から、紀元前660年(西暦)と規定した。例えて言うならば、西暦2020年が、皇紀では2680年になるということだ。

皇紀は終戦まで、公文書や条約などで元号と共に併記されていたが、特に天皇を頂点とする国家主義・天皇制ファシズムが社会を支配し始めた昭和初期以降は、この年号を採用する場面が大きく広がっていった。そんな空気の中での象徴的な出来事が、1940(昭和15)年に挙行された「紀元2600年記念行事」である。

この節目の年となる式典の準備は、5年前から計画されており、神武天皇を祀る奈良・橿原神宮の整備や海外植民地での神社建立など、神武紀元を記念する行事が随所で執り行われた。そして同時に、政府はこの年を国の力を内外に知らしめる絶好の機会と捉え、様々な国際的イベントを呼び込んでいた。

それがすなわち、この年東京で開催される予定だった第12回・夏季オリンピック大会と、札幌開催予定の第5回・冬季オリンピック、さらに紀元2600年記念日本万国博覧会(東京万博)であった。これらはいずれも、「皇紀2600年」を記念する行事の一環として招致され、すでに数年前から準備を整えていた「国家イベント」であった。

しかし、1937(昭和12)年の7月、北京郊外・盧溝橋で始まった日本と中国の衝突は、その後泥沼の日中戦争となり、この式典が開催された昭和15年になっても、まったく収まる気配を見せなかった。また欧州の情勢も一段と厳しさを増し、連合国と枢軸国の対立が深まると同時に、中国への進出を止めない日本への風当たりも強まっていく。そんな国際的な緊張と同時に、国内経済も逼迫してきたことから、日本政府はオリンピック、万博の開催を断念せざるを得なかったのである。

それから80年後の今年、思いもよらぬ新たな感染症の世界的な流行により、第32回夏季オリンピック・東京大会は、一年延期となった。しかし依然としてウイルスの蔓延が止まず、来年の開催は不透明なままで、もし中止となれば、戦前に続いて再度の断念となってしまう。一つの都市が、二度までも中止の憂き目に会うとは、何とも運の無い巡り合わせである。

さて今日の稿は、皇紀2600年・昭和15年の結婚式で着用した「ひいおばあちゃん(曾祖母)」の振袖を、曾孫が成人式の衣装とするお話。どのような依頼の下にバイク呉服屋が手直しを進めたのか、ご覧頂くことにしよう。

黒地 松竹梅に御所車模様振袖 1940(昭和15)年 甲府市・H様所有

今回の依頼主は、うちの近くで、古くから食堂を営んでいるおばあちゃん。もちろん旧知の方なのだが、今年の春先に突然店にやってきて、自分の母が使った振袖を、孫娘が着たい旨を告げたのだった。だがこの方の年齢は私より一回りも上であり、その母親の振袖とは、一体いつ頃着用したものなのか。気になったので聞いたところ、今から80年前・昭和15年の結婚式で使った品物と言う。

「私にはまだ十分使えそうに見えるけど、松木さんに状態や寸法を確認してもらって、直すところは直して、何とか孫が着用できるようにして欲しい」と話す。もちろん品物を見せて頂くと同時に、お孫さんと振袖の寸法を見比べながら、勘案する必要がある。だからそれまでは、出来るか否かは即答出来ない。

そうこうしているうちに、このコロナ騒ぎになってしまい、振袖とともにお孫さんが店に来たのは、夏過ぎのこと。だが、手直しする時間は十分あり、来年の成人式には余裕を持って間に合う。まずは、品物の状態を詳しく見ることから、始めることにする。

図案は、松竹梅を中心とする四季の花々をメインとして、上前身頃には御所車、後身頃には鼓と几帳をあしらう。また裾や模様の合間には、波頭や雲取に観世流水、花の丸の文様も見えている。オーソドックスな古典図案が華やかに描かれ、いかにも未婚の第一礼装・振袖らしい雰囲気を醸し出している。

両肩から背にかけては、松竹梅と桐。両袖も同様で、大輪の牡丹の花も見える。振袖の中でも黒地の品物は、強く礼装を意識しており、振袖の中でも最も格が高い。そして、この時代を象徴する紋が入っている。昭和30年代中頃までは、こうした「紋付振袖」を婚礼衣装として着用することが、当たり前だった。

前の合わせをしてみた。こうして見ると、上前・おくみの模様はかなり高い位置まで付いている。重厚な図案だが、挿し色にメリハリがあり、若々しい印象が持てる。特に松や菊の葉の明るい若草色が目立っている。こうして画像で見ると、ほとんど汚れなど見えないが、実際はどうなのか細部を確認してみる。

上前の花で一番目立つ大輪の菊には、刺繍の施しが随所に見られる。駒繍は少し糸が浮き気味だが、修復には及ばない程度で大丈夫。また模様の色挿し部分には、ヤケも変色もほとんど見えず、とても良い状態。

白い鶴の羽には胡粉を使っていて、僅かに変色が見られる。それでも、とても80年も前の品物には見えない。ただ、匂いを嗅いでみると、かなり強いカビ臭がする。何十年と箪笥に眠っていたので、これは致し方ない。

袖口近くにある大きな変色と生地のスレ。模様部分ではほとんど見られなかった汚れが、黒い地のところでは各所で目立つ。

衿の汚れ。この程度ならぬりやのおやじさんの補正で、十分にきれいになる。どうしても汚れが落ちない時には、掛衿と本衿を切り替えて対応すれば良い。

袖口はかなり汚れているが、こちらも補正で何とか落とせそう。袖口は表地より裏地側に汚れが付くことが多く、ひどい時はそっくり付け替えることもある。

キモノに付いている汚れは、変色直しや色ハキを使って直すことが出来そうだが、問題は寸法だ。曾祖母と曾孫の寸法がかけ離れていれば、いくらキモノがきれいになっても、着用は不可能で、手を掛けて直しても仕方がない。

ということで、この振袖の現状寸法を測ってみる。画像は、袖丈を尺メジャーで測ったところだが、ほぼ3尺ある大振袖で、袖の丸みも3寸付いている。昭和40~50年頃の振袖には、袖丈2尺5寸程度の中振袖が多かったことを考えると、この丈は80年前の品物としては長く、現代の振袖と何ら変わりはない。

身丈は4尺5分。裄は1尺6寸2分。身巾は、前が6寸・後が7寸5分の並寸法。寸法から考えれば、この振袖を着用したひいおばあさんは、身長が152~3cmで細身の体型だったと想像が付く。では曾孫のサイズはどうか。店に来てもらったお嬢さんの寸法を測ると、身長もほぼ同じで、まさにこの振袖の寸法に合う小柄な女性であった。つまり、曾祖母と曾孫の寸法はほぼ同じだったのだ。

ただ、この裄寸法の1尺6寸2分は、いかにも短い。だが袖付と肩付の縫込みを確認すると、それほど入っていない。本当は1尺7寸にしたかったが、これでは1尺6寸5分から先は知れたものである。80年前の品物なので、反巾は今よりかなり狭く、これでは出来る限りの長さで我慢してもらうしかない。結局、その点を了承してもらい、裄は直すことにした。

結局のところ、この振袖に必要な手直しは、袖・衿・袖口の汚れ落としで、各々の部分直しには、色ハキと地直しを使う。またキモノ全体にカビの匂いがあるので、しみぬき補正後に丸洗いを施さなければならない。そして寸法直しは、裄直しのみ。ただそのためには、袖付と肩付を解き、縫い跡を消すスジ消しが必要となる。また、元のスジに汚れがあれば、それも落とさなければならない。そのままにしてしまうと、前のスジや汚れが表に残ってしまうからだ。

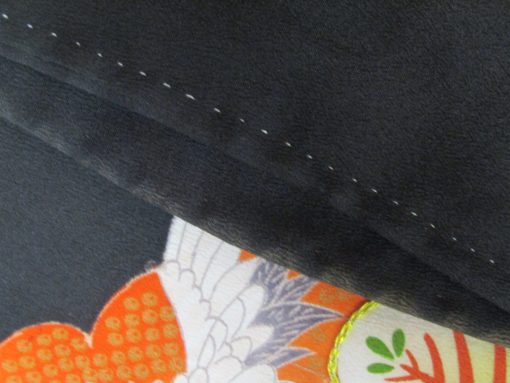

肩付と袖付を外し、縫いスジを消して戻ってきた振袖。画像で赤く飛び出しているのは、胴裏生地の紅絹(もみ)。

キモノでは、付随している裏地や紋などの施しにより、製作・着用された時代を類推出来ることがある。皆様の中には、このような赤い裏地が付いているアンティークキモノをご覧になった方も多いと思うが、この赤い胴裏のことを「紅絹=もみ」と言う。

もみは別名「本紅」とも書くが、名前の由来は、この色が楓の紅葉色に似ているからとも、紅花の花餅を揉みこんで染める色だからとも言われている。明治中期以降は、化学染料を使って染めているが、こうした紅色の絹裏地は、主に女モノの胴裏として使われており、特に子どもの祝着や未婚女性のキモノに多く見られた。その理由は、この鮮やかな紅色が「魔除けの色」とされたかららしいが、本当のところはよくわからない。

ただこの「もみ」の付いたキモノは、せいぜい昭和30年代前半くらいまでで姿を消しており、その多くは戦前の品物である。だから、昭和15年に着用されたこの振袖に、赤い裏地が見えることは、ごく自然なことと言えよう。また上の画像で判るように、裾の裏地(八掛)が表裾模様と同じ・共生地を使っている。こうしたあしらいも、戦後の品物にはほとんど見られない。これも、時代を裏付ける特徴の一つであろう。

さて、手直しを依頼したぬりやさんと加藤くんのところから、品物が戻ってきた。どのような状態になったのか、直す前の画像と比較して見て頂きたい。

袖口付近にあった少し赤っぽい汚れの手直し。ほぼわからないほどきれいに地直しされている。また袖口も、表地側・裏地側ともに、全く汚れが無くなっている。

袖口を拡大してみた。80年も経過した古い汚れでも、しみぬきと色ハキを駆使することこで、ここまできれいになる。だが、どんな汚れでも直るとは限らないので、手を付けてみないと結果はわからない。

衿の白いスレや点々と付いていたしみ汚れも、きれいになっている。またしみ抜き後に丸洗いを施したので、カビの匂いも消えている。丸洗いを依頼した加藤君からは、途中で「生地がもろくなっているので、難しいかも知れません」と電話があったのだが、「そこを何とかお願い」と平身低頭して仕事をしてもらった。こうして上手く仕上がったのは、職人さんの腕と心意気のおかげである。

解いた袖付と肩付の生地を、出来る限り広く出して仕立て直す。ただやはり寸法に限界があり、裄は1尺6寸6分にしかならなかった。そして画像で判るように、飛鶴や松の図案がズレている。これは、柄合わせよりも寸法の広さを優先した結果なので、仕方がない。

今回の仕事として、振袖の手直しと同時に、一緒に使う長襦袢の誂えも依頼された。おばあちゃんが持ち込んできたのが、上の画像にある襦袢。地はピンクの暈しで、所々に飛絞りの赤い花が入った可愛い品物だが、如何せん袖丈が1尺3寸しかない。これではどう転んでも振袖襦袢にはならない。

こうした時、新しい襦袢を勧めるのは簡単だが、せっかくある襦袢を生かさない手は無い。色も柄も若々しいので、袖だけ何とかなれば使えそうである。そこで私は、袖部分だけに別の布を使い、この襦袢をそのまま使うことを提案する。これまでも、端切れやお客様の希望する生地で、袖別布の襦袢を誂えたことが何回もあったので、そんなに難しいことでは無い。

うちの店では、こうした時に寸法の分だけ裁って使う生地を、何種類か用意している。3尺の袖にするには、片袖分で縫込みを含めると6尺5寸。これが二枚必要なので、袖に使う生地の長さは1丈3尺となる。

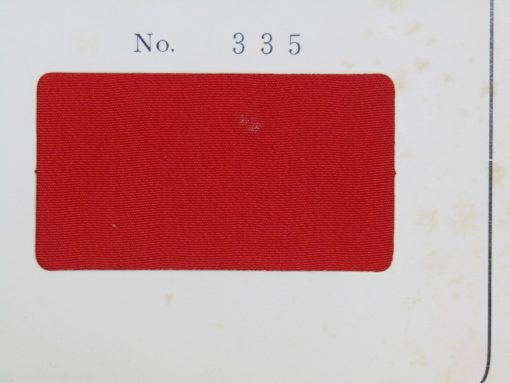

だが、袖に別布を付けると言っても、何でもよい訳ではない。そこで私は、この振袖の胴裏に使っている「紅絹=もみ」に注目し、この紅裏と同じ色で染めることを提案した。キモノの振りから僅かに襦袢が覗いた時に、この鮮やかな紅色は印象に残るだろう。おばあちゃんもお孫さんも快諾されたので、早速今は亡き「北秀商事」の色見本帳・秀美の中から色を決めて、清澄白河の近藤染工さんの所へ生地を送った。

二週間後に染め上がった別誂染の襦袢袖。見本帳の色とほぼ同じに仕上がっている。

長襦袢は袖を外して、胴だけを洗張りする。また刺繍衿には、色鮮やかで可愛いものを新調する。そして、色染めした袖を合せる。

「もみ」と同じ色の袖を付けた、袖3尺の大振袖用・長襦袢。手持ちの生地を生かしつつ、オリジナリティを表現する。取り立てて難しいことではないが、出来上がってみると、改めて「誂えの楽しさ」が実感できる。

こうして何とか、80年前の振袖を今に蘇らせることが出来た。これは何よりも、箪笥の中に眠っていたひいおばちゃんの品物に、曾孫の娘さんが目を留めたことから始まっている。そしてこの品物を、戦前の昭和から戦後へ、さらに平成、令和まで大切に保管し続けたおばあちゃんがいなければ、決して今回のことは実現し得なかった。

四代・80年にわたって着用される、未婚女性の第一礼装・振袖。その品物には、着る本人や家族の思いと、それを懸命に直した職人の思いが込められている。私にとっても、こうした仕事を請け負わせて頂くことは、呉服屋冥利に尽きることと言えようか。

なお7年前のブログでも、戦前の振袖を直した例を記事にしている(2013.7.5 「おばあちゃんの振袖 80年ぶりの晴れ姿」)ので、よろしければ、そちらもお読み頂きたい。最後に、出来上がった振袖と長襦袢の画像を、もう一度ご覧頂こう。

得体の知れぬ感染症・新型コロナウイルスの蔓延は、何よりリアルな人と人との交わりを、難しくさせてしまいました。しかし、そんな中においても、わざわざ家族で遠方からお出かけを頂いた上で、振袖に関わる仕事を、今年も幾つか依頼して頂きました。

もとよりバイク呉服屋への依頼は、全ての品物を新調するようなことは少なく、「今ある品物を、どのように生かすか」ということがメインテーマです。今日の稿でご紹介したような「ひいおばあちゃんの振袖」はさすがに稀ですが、お母さんが使った振袖、おばあちゃんが締めた袋帯を、娘さんやお孫さんが、自分の成人式や結婚式に使いたいと希望されることは、決して珍しくはありません。

家族の歴史と深く関わりがあるからこそ、家の中に残るキモノや帯は、大切にされます。これからも、品物を繋ぐお手伝いを少しでも出来たら、と思っています。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。