夏を、気軽な木綿で楽しむ(後編) 丹波布

先週、ドイツ在住のお客様が半年ぶりに来店した。元々、この方の実家は東京だが、ドイツ人のご主人と結婚され、今はベルリンで暮らしている。バイク呉服屋とは、このブログを通して縁が繋がり、一時帰国された際には、わざわざ足を運んで頂いている。

今回は、昨年暮れに依頼された手直しの品物を、受け取りに来られた。グレー地色・染疋田小紋の羽織と、藍大島の雨コート。どちらもキモノとして使っていたものを一度解き、それぞれに裏を付けたり、防水加工を施して仕立直しをした。様々な工夫をしながら、大切に品物を着用されている方である。

生成色の絹紅梅に、芥子色の帯を合わせた姿で店に入ってこられたが、夏姿が板に付いている。話を聞くと、普段の生活の中で、さりげなく着用することが多いようだ。そして、「日本で着るよりも、ドイツで着ている方が楽だ」という。その理由は、「自分流の適当な着方をしていても、わからないから」とのこと。きっと、着方やしきたりにうるさい人がいないので、自由にのびのびと、キモノを楽しむことが出来るのだろう。

そうは言っても、仕立や汚れ直し、寸法直しなど、キモノの悉皆を依頼出来るところはドイツには無いので、日本に帰った時に手を入れなければならない。バイク呉服屋は、その仕事の一端を担っている。

ベルリンでのキモノ姿は、目立つけれども、さりとて特別視はされないらしい。それはおそらく、ドイツという国が多民族国家だからであろう。それぞれの民族には独自の文化があり、人々はそれを尊重し合いながら暮らしている。だから日本人が、自分の民族衣装・「和を装うこと」は、当然のことであり、ことさらに特別扱いすることもない。

また、「着姿も見て頂きたいが、品物に込められた日本の技を知って欲しい」と仰る。先日店内に飾ってあった「江戸中型浴衣」を見て、この品物が、彫りぬいた型紙を表裏とも寸分の狂いなく繋いで染めたものとは、ドイツ人には想像も出来ないだろうと話す。この繊細で緻密な仕事は、職人が何代も引き継いだもの。ここにこそ、日本が見えると言うのだ。

ドイツは、マイスター制度があることでも判るように、職人を尊重する意識が大変高い国である。人々は、「モノ作り」への関心が高く、いかなる技術を使うか、そしてそれはいかにして今に伝えられるているものか、ということに対し、興味を持つことは間違いない。

海外に在留されている方が、着装されるだけではなく、こうして、日本の染織文化の伝達者になって頂けることは、大変嬉しく、貴重なことでもある。

さて今日も、前回に引き続き、気軽に楽しむことが出来る「木綿」の話。御紹介するのは、あまり知られていない「丹波布(たんばぬの)」。この綿織物にも、今の時代まで受け継がれてきた歴史と物語がある。

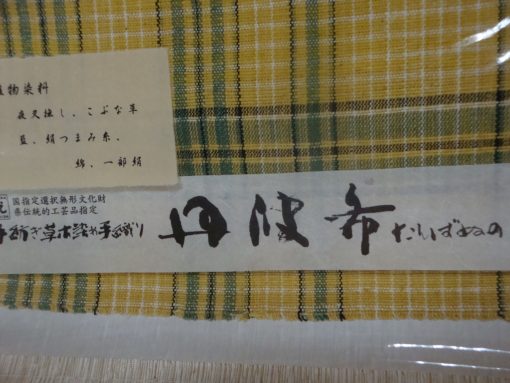

(丹波布 木綿八寸手織名古屋帯・廣田紬 植物染料糸100%使用)

普段の暮らしの中で毎日使う品物。例えば茶碗や湯のみ、コーヒーカップ、箸などは、それぞれ誰がどれを使うか、家庭の中では決まっているだろう。使う人は、形や色、模様を自分の好みで選ぶが、長く使うほどに、自然と品物に愛着が増す。

こうした生活に根付いた品物の中から生まれる美しさを、「用の美」と呼ぶ。この「美の提唱者」は、柳宗悦(やなぎむねよし)。彼は大正時代、日本植民地下の朝鮮に美術館を開き、李王朝時代に製作された無名職人の陶磁器を集める。品物は、人々の暮らしの中で使っていた雑器である。そこで柳が気付いたことは、民衆の暮らしと深く関わる品物の中に、驚くべき美があること。彼は、この美の世界を「民藝」と名付け、以後、この「暮らしの美」を啓発する「民藝運動」に力を注ぎ、日本各地で民芸品の調査収集に当たることになる。

今日御紹介する「丹波布」も、この柳宗悦との関わりが端緒となって、今日までその姿を繋いできた品物である。ではどのような織物なのか、話を進めていくことにしよう。

丹波布の模様は、縞。糸染めには全て天然染料を用い、手機で織り上げられる。

もともと丹波布は、江戸文久年間から明治20年代にかけて、兵庫県北東部の氷上郡青垣(現在の丹波市青垣)一帯で織っていた綿織物。青垣という土地は、丹波山地に囲まれたとても雪深い場所だが、この織物は、ここの農民達が長い農閑期の間に、自分で着用する衣服地やふとん表地として織っていたもの。当時はこれを、土地の字の名前から「佐治(さじ)木綿」とか、柄行きから「縞貫(しまぬき)」と呼んでいた。

明治以降は、すっかり廃れていた佐治木綿だが、これに陽の目を当てたのが柳宗悦だった。柳は、昭和初期のある日、出掛けた京都の朝市で偶然この木綿地を見つける。ひと目でこの縞織物に惹かれた彼は、当時染織研究者として知られていた上村六郎(うえむらろくろう・後に日本染織文化協会会長)に、どこで作られた織物なのか調査を依頼する。そして、1931(昭和6)年になって、この布は佐治木綿と特定された。偶然にもこの年は、柳が提唱する民藝運動の機関紙・「雑誌工藝」が発刊された年であった。

上村六郎は、戦後の1954(昭和28)年、地元に残されていたかつての模様見本帳・縞帳を参考にしながら、佐治木綿の復元に成功する。そこで柳宗悦は、上村とともに保存会を立ち上げて、本格的に織物復興への第一歩を踏み出したのである。そしてこの時、この織物の名前を「丹波布(たんばぬの)」とした。

品物には、糸の染料に使っている植物が明示されている。この帯の材料は、夜叉撫し(夜叉五倍子)・こぶな草・藍。また、「絹つまみ糸」とあるが、これは、屑繭の中から引きずり出した糸のことで、緯糸に織り込まれている。

丹波布の大きな特徴は、二つ。一つは、植物染料を用いて糸染めをしていること。もう一つは手紡ぎ糸を使っていること。まずは、染料の話から始めてみよう。

なぜ丹波布の糸は、植物染料を使って染めるようになったのだろうか。それは、佐治木綿として織っていた江戸の頃、この地方は山に囲まれた貧しい村で、藍染料を沢山買うことが出来なかったことが、大きな理由である。そこで農民達は仕方なく、糸染めの材料を身近な植物に求めたのだ。

栗は、丹波名産として知られているように、この地方では昔から栗の木が沢山自生していた。農民は、この栗を始めとして、楊梅(ヤマモモ)や樒(シキミ)、雑草のこぶな草やオニグルミ、ヤシャブシなどに目を付け、この煎液を明礬や灰汁などで媒染して色を染めた。そしてこの草木染料と共に、僅かに買い求めた藍を足し入れていた。

今も、丹波布に使う植物は、いにしえの江戸の時代と変わりは無い。この帯の材料も、夜叉撫し(ヤシャブシ)とこぶな草と藍。おおよその丹波布の基本色は、藍・茶・黄色・緑。使う植物素材が変わらないので、色の気配が変わることは無い。

おそらくこの帯の黄色は、こぶな草やヤシャブシの煎液に明礬を使って発色させたもの。緑色は、藍に木灰を媒染として使って出した色と想像出来る。色の濃淡や発色は、仲立ちとなる媒染液を変えたり、糸を浸して染める回数を加減することで、使おうと考える色に近づけることが出来る。

また染料では無いが、緯糸に木綿糸だけでなく、「つまみ糸」を使うことも丹波布の個性だろう。この糸は絹糸だが、屑繭を煮た水の中から、直接糸を手でつまみ出し、膝の上で撚りをかけて紡いだもの。これを着色せずに白いまま緯糸に織り込むと、絹の光沢を伴い、布の表面に僅かな横縞となって表れる。

丹波布は、ざっくりとした木綿の風合いが伝わってくる織姿。

同じ木綿でも、薩摩絣は細番手の超長綿・エジプト綿を原料としているために、その手触りはすべるような滑らかさを感じる。一方、この丹波布は、上の画像からも判るように、糸目が確認出来るほど表面がザラザラとしており、すこしゴワツキ感もある。やはりこれは、原綿糸の糸の太さに因るもの。

今や綿糸原料は、ほぼ100%輸入に頼っているが、この丹波布は、綿花作りから始めている。まず、収穫した棉の実から種を外す「綿操り」と、からみあった繊維をほぐす「綿打ち」を済ませる。そして、綿を棒状に巻き上げて糸を紡ぎだし、糸車の芯棒にからめながら車を廻して、紡錘形に巻き取る。この、粗い糸を引きながら撚りを掛けた糸は、機械紡績とは異なり、決して均一にはならない。

こうして手で紡ぐ丹波布の綿糸は、一本一本の太さに違いが出る。その糸は、縮れてはいながらも、ふんわりとした表情を見せる。糸が太ければ、当然織りはざっくりとした風合いとなるが、糸に無理な力をかけない手紡ぎなので、生地表面からは自然な人の手の温もりを感じ取ることが出来る。これが、丹波布のもう一つの大きな特徴である。

こうして紡いで綛にした糸は、藍は専門の紺屋で染めるが、他の色は先述したように、丹波の豊かな身近な自然植物を材料として、自分で染め上げる。その後、糸に糊付けをして経台にかけ、整経作業に掛かる。縞の模様は、昔の見本帳・縞帳や見本布を参考にしながら、織手が色の配列を工夫して糸を掛け、織りの準備を整えていく。

自分で糸を紡ぎ、自分で染め、それを自分で配置して手で織る。最初から最後まで、人の手仕事が貫かれている。それは、決して「作家」ではなく、無名の人の手によるもの。柳宗悦は、民藝品足りえる基準を幾つか挙げているが、その中には、「無名の職人の手によること」や「風土や自然の恵みにより支えられていること」、「伝統の技を生かし、その積み重ねが生かされていること」などがある。

丹波布には、この基準がいずれも当てはまる。柳宗悦が、この織物に目を止めたその慧眼ぶりが、この木綿から見えてくると言えるだろう。この布はとても丈夫で、一生使うことが出来ると言われている。最初は張りがあるが、使うほどに柔らかくなり、体に馴染んでくる。従来、庶民が使う綿織物として作っていたのは、こうしたものであろう。

身近な植物から染料を作り、糸を手で紡ぐ。そして模様は、縞格子一本。古くからの技法を頑なに守るこの潔さは、他のどんな高級織物にも見られない。私は、この丹波布に、庶民の矜持や意地を強く感じる。素朴でありながらも、強さを合わせ持つ。そんな織物ではないだろうか。

二回にわたってご紹介した夏の木綿・久留米絣縮と丹波布。

丹波布は、柳宗悦や上村六郎によって保存会が発足した4年後、1957(昭和32)年に、国指定選択無形文化財・記録作成等を構ずべき無形文化財として認定される。

昭和40年代には、後継者不足のために一時窮地に立つが、1973(昭和48)年に旧青垣町公民館内に、継承者育成講座を開設。そして1998(平成10)年には、丹波布伝承館が「道の駅・あおがき」の中に併設される。この建設に関わったのは、長い間丹波布の第一人者として活躍した足立康子さんだった。

そして伝承館では、未来に向けて後継者を作る新たな「伝習生制度」が始まる。ここでは、丹波布の製作技術を2年間で学ぶ。現在は8期生として、7人が職人への道を辿っている。

どんな織物にも、今に繋がる物語がある。二回に分けて、久留米絣と丹波布を御紹介してきた。どちらも「庶民の綿織物」であり、気軽に楽しめる夏の装いとなる。このつたないバイク呉服屋の稿で、少しでもこの品物に興味を持って頂けたら、嬉しく思う。

外国の方に、日本の民族衣装を認知して頂く機会は、主に晩餐会やレセプション。この姿は、政治家や外交官、あるいは著名人が着用する煌びやかなフォーマルな装いです。

けれども、それは和装の一端でしかありません。キモノには、日常の中でさりげなく装うカジュアルな姿があります。特別な品物でなくても、十分その美しさを理解して頂くことは出来るはず。そんな姿を演出出来るのは、特別な人ではなく、和装を愛する市井の人に他ならないでしょう。

そして、着姿とともに、品物のことをお話して頂ければ、それは日本という国を知って頂く良い機会にもなります。何故ならば染織の歴史は、日本の文化そのものだからです。大変かも知れませんが、海外に在住される方にこそ、ぜひ普段着の和の装いを試して頂きたく思います。

蛇足ですが、今日の丹波布の稿で、このブログの稿数は500となり、一つの区切りを迎えました。次の目標は、千回と言いたいところですが、とりあえず501回目をきちんと書くことを、目標にします。私の性格からすれば、遠くの目標よりも、身近な目標を掲げて実行する方が、意欲が出ますので。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。