夏を、気軽な木綿で楽しむ(前編) 久留米絣綿縮

大阪で開かれていたG20サミットが終わった。焦点となっていたアメリカと中国の貿易問題は、アメリカ側が追加関税を発動することを見送り、両国が再度交渉の席に着くことを確認したために、決定的な対立は回避された。この問題の行方次第では、世界経済に大きな打撃を与えることが予想されたが、とりあえず問題は先送りされた。

アメリカファーストを掲げるトランプ大統領は、貿易赤字の原因を作っている相手国が「目障り」に思えて仕方ないらしい。日本もその一つで、貿易赤字額は690億ドル。これは中国、メキシコに次ぐ赤字幅である。その元凶となっている輸入品が自動車で、536億ドルもの赤字を出している。アメリカ側は、車の輸入台数に規制をかけるとか、関税を20%引き上げるなどと「脅し」をかけているようだが、日本側が果たしてこの攻勢を凌げるか否か、その先行きは不透明だ。

国内消費が頭打ちの日本では、企業は収益の活路を海外に求める以外にない。だから現在、業績が好調な企業というのは即ち、輸出で儲けていることになる。今、日本の輸出品は、自動車を中心とする輸送機械、半導体や電子部品などの電気機械だが、やはりこの企業群が、日本の経済を牽引している。

戦後の日本は、鉄鋼や造船、自動車、電子製品などを輸出して、外貨を稼ぐことで経済成長してきた。だが平成以降、アメリカにおけるITのような、新たな産業を創出することが出来ず、将来に向けて「成長の芽」となるものが見当たらない。少子化で働き手が少なくなると共に、稼ぎ手となる産業が見当たらないことが、この国の将来に影を投げかけている。

さて、重厚な産業品の輸出に頼ってきた日本だが、戦前における輸出の花形といえば、繊維だった。江戸開国以後、明治期までは生糸、大正から昭和にかけては、綿織物が輸出品のトップである。

綿糸や綿織物は、明治から大正期にかけて、製糸や製織の技術革新が起こり、急速に発展する。この時代、原料の綿花を輸入して、糸や生地を製造する会社が数多く起業。明治期に輸入品だった綿製品は、輸出へと転じていった。特に、1896(明治29)年に、原料綿花の輸入税が撤廃されたことは、綿織物生産の大きな後押しとなった。

この頃、綿織物は輸入品としてだけでなく、国内需要も大変高かった。今、全国各地に僅かに残る綿織物産地の年間生産反数も、おしなべて、この大正から昭和の時代に、最大の製織数を記録している。久留米絣220万反、伊予絣246万反など、今では想像もつかないような数である。

しかし、100年以上の時を経た今、伝統的な綿織物は希少なものとなった。だが、少なくなったとはいえ、脈々と技術を受け継ぎ、織り続けているものがある。そこで今日から二回に分けて、気軽な夏の装いとして楽しめる素朴な木綿の品物を、皆様に御紹介することにしよう。浴衣だけではない、綿素材の面白さをぜひ知って頂きたい。

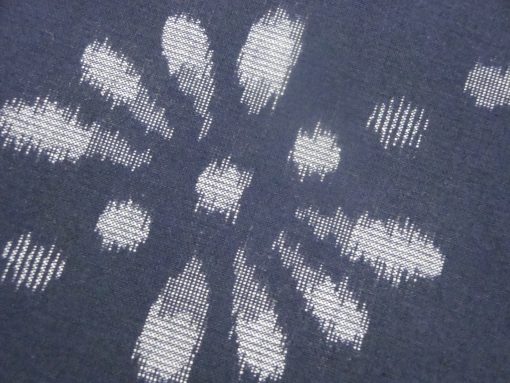

(月に兎模様 久留米絣綿縮・坂田織物)

日本で綿栽培が始まったのは、そう古いことではない。平安期に編纂された勅撰史書・日本後記によれば、799(延暦18)年、三河国(現在の愛知県)に漂着した崑崙(こんろん)人・別名天竺(てんじく)人が、綿の種を持ち込み、それを植えたことが始まりとされている。崑崙人とは、インド人のことである。

この時は生産が発展することなく、しばらくして綿種は消滅してしまうが、16世紀になり本格的な綿栽培が始まる。その契機となったのは、天文年間(1540年頃)、種子島に漂着したポルトガル人が、豊後国(現在の大分県)の領主・大友宗麟に種を献上したからという説や、文禄年間(1595年頃)に、豊臣秀吉が朝鮮侵略(文禄の役)を試みた際、朝鮮から種を持ち帰ったという説があるが、いずれにせよ、この頃から綿栽培は、近畿一円から中国、九州へと一気に広がっていった。

この時代まで、庶民が身につけていた衣服の素材は、麻が中心。もちろん絹もあったが、それは一部の上流階級のものであり、農民は、麻のほかに、楮を原料とする栲布(たくぬの)や、科の木の繊維を使った科布(しなふ)などを使っていた。

麻よりも手の掛かる綿栽培が、何故急速に広く普及したのか。その理由を考えてみると、糸にするまでの手間の少なさが挙げられよう。麻は、蒸して水にさらし、乾燥して手で績まなければ糸にはならないが、綿は綿花そのものがすでに繊維として出来上がっているため、糸にするまでの工程が格段に少ない。また、麻よりも色に染まりやすく、織物としての商品性が高くなることも一因であっただろう。

着る人にしてみれば、ゴワツキのある麻に比べ、滑らかな肌触りで色合いも良く、しかも保温性に優れているとなれば、綿の優位は明らかである。こうして近世以後、木綿は人々の生活には欠かせないものとなり、衣服素材の中心を占めるようになっていった。

綿の歴史を語り出せばキリがないので、この辺で、今日の本題・気軽に楽しめる夏木綿・久留米絣綿縮の方に、話を向けることにしよう。

木綿絣の代表格・久留米絣も、江戸後期の18世紀末までは、絣柄のものは無く、縞あるいは格子に限られていた。各地方で生産されていた綿織物も同様で、この時代までは、機で図案を織り成すことなど、考えもされてはいなかった。

久留米絣の創始者は、僅か12歳の少女。今なら、小学校六年生か中学一年生である。江戸末期の1788(天明8)年12月、筑後国御井郡通外町(現在の福岡県久留米市)の米穀商・橋口屋に、娘が生まれた。主人・平山源蔵は、名前を「でん」と付けた。当時の久留米は、8代目藩主・有馬頼貴が治める21万石の城下町。

この頃の久留米藩の主産物は、綿と藍。城下での機織も大変さかんで、各々の家の女性達は、自分で綿糸を染め、普段着を織り上げていた。家に生まれた女の子は、五つになる頃から、機織の手伝いをしていたが、「でん」もその例にもれず、幼少から機台の前に座った。

生来、手先が器用だったでんは、早くから技術を習得したが、すでに10歳の頃には、大人同様に機を操るようになっていたらしい。この頃の織生地の模様は、もちろん縞か格子に限られていたのだが、でんはその図案に飽き足らず、何か他の模様が織れないものかと、考えていた。

12歳になったある日、でんは着尽した木綿の古着を押入れから取り出した。そして、眺めているうちに、袖口や裾がかすれて、白い斑点が出来ていることに気付く。そこで、白くかすれた部分の糸を、2、3本引き抜き、目の前でピンと張ってみると、糸の所々は染め残されたように、白くなっている。

この時、でんは気が付いた。糸染めの時に、予め糸の所々を白く染め残す「まだら糸」を作れば、織り上げた時には、白いところが模様になって、生地の上に表れるはずだと。でんは、このアイデアを早速実行に移し、染屋にまだら糸染めを依頼する。そして、この糸で織り上げてみると、紺生地の上のあちこちに、白い模様が浮かび上がったのである。

藍地の中に、くっきりと浮かび上がる絣模様。滲んだように見える兎図案の「絣足」は、全て形が違う。この自然にずれた模様の表情こそ、絣の美しさである。

人々は、この画期的な模様の綿織物を、「霜降り」とか「霰(あられ)織り」と呼んだが、でんと父・源蔵は「加寿利」と名付けた。「加」は、糸にひと手間加えてまだらに染めること、「寿」は、縁起が良くお目でたいこと、「利」は、この品物が売れて、商いが繁盛すること。こうした意味と願いが、この名前には込められている。

でんは、21歳で同じ久留米に住む機屋・井上次八に嫁ぎ、井上でんとなったが、後に、夫の早逝など幾多の苦難に見舞われながらも、次々と新しい絣模様を創案し、また多くの人に技術を伝授して、久留米絣の普及に努めた。でんは、1869(明治2)年、82歳で生涯を閉じるが、12歳で絣を考案して以来70年間、久留米絣一筋に生きた女性であった。

この兎と月の絣には、八重山ミンサーの綿半巾帯を合わせた。(売約済)

夏に使う久留米絣は、綿縮(めんちぢみ)。この織物は、経糸に通常の綿糸を使い、緯糸に強い撚りをかけた糸を使う。織り上げた時には、生地表面にシボが生まれるので、これがサラリとした肌離れの良い着心地を生み出す。通常の木綿よりも軽く、風が通るような感覚を持つ。

この品物は、久留米市の隣・八女(やめ)市に工房を持つ、坂田織物が製織したもの。伝統的な絣柄だけでなく、現代感覚に溢れる図案を積極的に取り入れている意欲的なメーカー。着尺だけでなく、もんぺや帽子、日傘など小物類も沢山作っている。

価格は4万円前後なので、竺仙の浴衣や小千谷縮とあまり変わりは無い。この綿縮は、化学染料を使い、力織機で織ったものなので、値段もこなれているが、本藍を使った久留米絣は、もう少し高くなる。

(蜻蛉花火模様 久留米絣綿縮・坂田織物)

別の模様を、もう一点簡単にご紹介しよう。こちらの図案は、蜻蛉のようにも、花びらのようにも、花火のようにも見える。バイク呉服屋は勝手に、「蜻蛉花火」と名付けたが、動きのある面白い絣模様。

久留米の絣は、小さいものが多く、明治期には「広瀬の大柄、備後の中柄、久留米の小柄」と呼び分けられていた。(広瀬絣は、島根県広瀬町で江戸文政年間より織られていた綿絣、備後絣は、広島県福山市で江戸文久年間より織られていた綿絣)。これらの綿絣は、江戸末期から昭和30年代まで、庶民の普段着や、もんぺ、野良着、夜具として広く使われていた。

直線的な縞や格子は、すっきりとした着姿を生み出すが、絣の模様は、柔らみのある着姿を映し出す。この蜻蛉花火に見える自然な絣足からも、そんな印象が伺える。

合わせた帯は、稀少な綿織物の一つ・「丹波布(たんばふ)」。次回は、この丹波布について、御紹介する予定にしている。

長い間、庶民には欠かすことが出来なかった木綿。それは機能性に富み、丈夫で長持ちする実用的な織物ではあるが、そこにあしらわれた絣には、人々のささやかな美意識が隠れている。普段使うモノの中で表現される美、これはまさしく「用の美」である。そして絣のモチーフは、生活の中から生まれているものばかり。つまりそれは、庶民の心を反映したものと言えるだろう。

紺地に白く映し出された絣には、特別な爽快さと清潔感がある。滲みとズレが美しい久留米の綿縮。郷愁を誘う夏の装いとして、ぜひ一度は試して頂きたい。

トヨタやホンダなどの自動車産業は、関税など輸出に関わる貿易障壁を回避するため、アメリカやヨーロッパに数多く工場を建設しています。その生産比率は45%にも及び、現在製造する車の半分は海外です。また、その他多くの製造業も、ベトナムやタイ、マレーシア、ミャンマーなど東南アジア諸国へ進出していますが、理由は、安い賃金で使える現地の労働力にあるのでしょう。

こうした目的での海外生産は、今に始まったことではなく、戦前にもありました。例えば、大正時代に最大の輸出品だった綿織物は、第一次大戦後の労働者賃金の上昇や労働条件緩和を受けて、中国の上海や青島(チンタオ)に工場を建設し、海外での生産を始めます。この日本資本による中国の紡績会社のことを、「在華紡(ざいかぼう)」と呼びますが、大正末年までに、その数は17社にも及びます。

在華紡は、安い賃金で中国人を雇い、年を追うごとに生産量を増やしていきますが、それは同時に、現地中国資本の紡績業の業態悪化を招き、その上に悪い待遇で働かされる中国人の不満も、次第に高まっていきました。こうした摩擦が、後に起こる日中戦争の遠因の一つになったとも言われています。

自分の国、あるいは会社だけの利益を考え、相手のことを疎かにする。勝手なふるまいが、決定的な対立を引き起こす「呼び水」になることは、間違いありません。戦争は、僅かな綻びから起こることを、歴史は教えてくれます。

相手の立場を弁えること。それは、国と国、企業と企業、そして人と人の間で、何より尊重されるべきことなのでしょう。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。