多彩な技を駆使した「絞りコート」で、春の街を歩く

例えば、直線を同じ長さで10本、何も使わずに紙に書くとしよう。フリーハンドでは、まっすぐにスジを描けるはずもなく、線の形状は一つとして同じにはならない。これは、どんなに優れた設計士や美術家が描いたとしても、同様である。

では、定規を使えばどうなのかと言えば、この道具を使ったとしても、無理である。確かにフリーハンドよりも、格段に真っ直ぐにはなるが、描く人の力の入れ具合で線の太さが違ったり、所々に僅かな歪みが生じることは、避けられない。書いた後の線を良く見れば、やはり10本が10本とも違っている。

この、出来うる限り「定規でまっすぐな線を引く」ことを求められる仕事が、染の世界にはある。江戸小紋の「万筋」である。ご存知の通り、小紋を作るには、模様の原型・型紙を起こさなければならないが、江戸小紋の場合は、描く模様によって様々な小刀を使い分け、型紙に図案を彫りぬいていく。

万筋は、反物の端から端まで細かい線を並べた、いわゆる「縞模様」のことで、図案としては単純だが、この真っ直ぐ均等にスジを引く作業には、熟練した技術が必要となる。そして、これを習得することは並大抵ではない。

細い線が短い間隔で沢山並ぶことを、「万」と例えて名前が付いた縞だが、この模様の型紙彫りの達人だった人間国宝・児玉博さんは、僅か1ミリの間隔で、スジを引いていた。型彫りは、型紙を7、8枚重ね、一本の線を一度に引くのではなく、三回に分ける。力まかせに一度で引いてしまうと、型紙が浮き上がってしまい、染める時に生地に馴染まなくなるからだ。

真っ直ぐに線を引くので、当然定規を使うのだが、微妙な力の入れ方一つで筋の表情が変わってしまう。型紙は、染め上げた時の模様となり、ブレや乱れが模様の歪みに直結してしまう。だからこそ、寸分の狂いも無い、真っ直ぐで均等なスジが求められる。

だが、「児玉の前に児玉無し、児玉の後に児玉無し」と言われた名人・児玉博にしても、「自分で100%満足のいく型紙は、まだ出来ていない」と生涯言い続けていた。ただただ、「真っ直ぐな線を引く」ことに生涯をかける、そんな職人の存在が、日本の伝統衣装を支えてきたのである。

小紋型紙に限らず、友禅の糸目糊置きにしても、色挿しにしても、人の手を尽くした品物には、どこかに必ず「ブレや揺れ」が施しに表れる。高い技術を持ち、人智を尽くして仕事をしても、完璧にはなりえない。この、ほんの僅かな滲みや擦れこそが、「人の手仕事」である証だ。それは、職人の努力の痕跡とも言えよう。

2月も終わりに近づき、朝晩の寒さも少しだけ緩んで、春の足音が遠くに聞こえてくるが、キモノでの街歩きには、羽織るモノがまだまだ必要である。そこで今日は、人の手仕事の跡が、模様の表情となって残る技法の一つ・「絞り」を使ったコートを、ご紹介してみよう。様々な「絞り方」で、多彩な模様が表れるその姿を、楽しんで頂きたい。

絞りの羽尺(羽織・コート用生地)で誂えた、三点の道行コートと道中着。

一口に絞りと言っても、その方法は多彩だ。そもそも絞りとは、生地の一部を糸で括ったり、縫い締めたり、道具を使って締め付けたり、挟んだりして、染料の浸潤を防ぐ染技法。この方法を使うと、染め上げた時に絞りを入れた箇所が、ある種の模様となって表れる。これは、極めて原始的な染色方法であり、工程の全てを、機械で代用することは難しい。

先にお話した、江戸小紋のような型紙を使うものや友禅では、作り手が思うように模様を描いて彩色も出来るが、絞りには、技法的に制約があるため表現の自由度が下がる。しかし、特有な技法で生み出される模様は、他の方法では表現出来ない、独特の美しさを持つ。

例えば、生地の表面に表れる凹凸は、模様に立体感を産み、それが着る人に柔らかな風合いを感じさせてくれる。また、絞りであしらわれた模様をよく見れば、染料の滲みが残り、これが人の手仕事であることを感じさせてくれる。絞りとは、作り手の仕事が、そのまま模様に投影される技法なのである。

これまでこのブログの中では、多彩な絞り技法を駆使した、豪華な振袖や訪問着をご紹介してきたが、軽くてふわりとした着心地を持つその特徴から、羽織やコートとしてもよく使われてきた。今日ご紹介する三点は、最近手直しのためにお客様から預ったもので、いずれも今から30年以上前にうちで扱った、いわゆる「昭和の品物」である。

では、それぞれにどのような技法が駆使されているか、見ていくことにしよう。

(白地 大唐花模様 小紋バッグ疋田絞り 道行コート・藤娘きぬたや)

陽光溢れる南フランスの窓辺を連想させるような、大きな洋唐花をあしらったモダンな絞りコート。白地に橙と緑の花が、生地いっぱいに浮き立つように咲き誇っている。見る人が、思わず振り返りたくなる華やかで若々しい図案。

この品物は、まず白生地に型紙を置いて模様を染め付けた後、生地全体に疋田絞りを施している。つまりは、小紋染と絞りの併用である。模様そのものが絞りで表現されていないので、あまり手は掛からないが、その分自由に図案を考えることが出来る利点がある。きぬたやでは、この手順を踏んだ品物を、「小紋バック」と呼んでいる。これは、「小紋柄の背景に絞りがある」と言うことになるか。

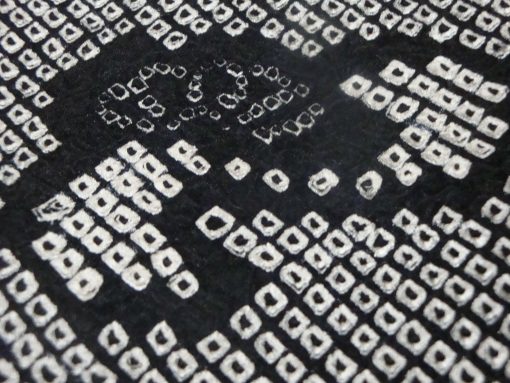

生地の表面を拡大すると、疋田の表情がよく判る。多彩な技法を使っている訳ではないが、生地の端から端まで、全て疋田で絞るという作業も大変な手間である。

疋田は、小さな白い丸型がまばらに飛んでいて、その形状が仔鹿の斑点に似ていることから、「鹿の子」とも呼ばれている。どちらかと言えば、この名前の方に馴染みのある方が多いかも知れない。

鹿の子絞りには、人の手を用いた「手結び鹿の子」と、機械を使う「機械鹿の子」があるが、京都で発達した鹿の子は、人の手で糸を括っていくものが多く、名古屋・有松の鹿の子は、機械で括るものが多い。この機械は、木製絞り台の上部に、金属製の腕木と鉤針が取り付けてある、極めて簡単な道具。このコート地は、名古屋の絞りメーカー・藤娘きぬたやが製作したものなので、おそらくは機械鹿の子だろう。

この品物は、元々が絵羽織だったことから、模様合わせが施してある。つまり、どの位置にどの模様が出てくるかが、決まっている。ボタンは、残った絞り生地を使って「クルミボタン」にしている。こんなところにも、仕立の丁寧さが伺える。

コートの前身頃。これで、模様合わせの意図がある品物だと判るだろう。このコート丈は2尺2寸と短いが、元々が要尺の短い羽織・コート用なので、長い丈にはならない。羽尺の長さは、せいぜい2丈6尺程度。これでは、どうしても寸法に限界がある。昭和40~50年代の羽織やコートの丈は、短いものが主流で、中には2尺を切るような品物も見受けられた。

今は、2尺5寸以上もある長羽織や長コートを依頼されることが多いが、この丈を出すためには、従来の羽尺では無理なので、3丈3尺以上の長さを持つ着尺(キモノ用の反物)を使っている。

(白黒地 雲取り模様 飛び絞り疋田小紋 道行コート・藤娘きぬたや)

最初にご紹介した、模様を先染めした「小紋バック」とは違い、模様そのものに絞りを施したコート。模様以外の地は、こちらも全て疋田絞りであしらわれている。

絞りの中でも、このような白黒モノトーンの品物には、独特の雰囲気がある。疋田の立体感と、白さと黒さを交えた色が醸し出す姿は、何とも言われぬ美しさを持つ。黒の強さを絞りが柔らかく包みこんで、優しい表情になっている。

所々に飛んであしらわれている模様を、拡大してみた。わざと絞りを入れず、元の黒場を図案として使っていることが判る。また、この地の空いたところに丸い粒状の模様が見えるが、ここは平縫絞を使っている。この技法は、生地に絵刷りした線や模様を、木綿の針で細かく運針し、縫い取っていくもの。

絵刷り(えずり)とは聞き慣れない名前だが、絞りの模様は、デザインを決めたところで型を彫り、その型紙を使って下絵を刷る。これが絵刷りである。この絵の線に沿って様々な技法の絞りを入れ、模様を作っていく訳だが、下絵は、絞りを施してしまえば見えなくなる。この辺りは、友禅の糸目糊置きの前に描く青花の下絵と同じである。京都や有松・鳴海には、この絵付け・型彫りを専門とする職人がまだいる。彼等はさしずめ、絞り染の水先案内人ということになるだろうか。

最初の絵羽付けになっているコートとは異なり、模様はランダムに付いている。これは飛び柄の小紋と同じように、仕立をする際には、バランスよく模様が散るように工夫する必要がある。

雲か勾玉、あるいは鳥にも見える不思議な模様。最初の華やかな大唐花コートとは、全く印象が異なる個性的な道行。羽裏は、立枠の面白い小紋柄。使う人の裏へのこだわりが伺える。

(深紅色 黒手筋模様 柳絞り小紋 短丈道中着・藤娘きぬたや)

鮮やかな紅地の所々に、不規則に付いている黒い筋。ここに、柳絞りという技法を使っている。絞りを入れた目は、そのまま模様となって表れている。疋田を使った上の二点とは、かなり印象が違う。

赤と黒の配色だが、着姿にそれほど強いイメージは残らない。それは、緩やかな絞模様のラインに、柔らさがあるからだろう。

黒い筋目を拡大したところ。このように、筋の目が浮き上がって表れる絞りが手筋絞りで、これは生地の巾に、数十本の筋目を立てて絞る。

この技法は、まず生地全体に軽く水分を持たせ、筋襞(すじひだ)をとりやすくしておく。そして、布の先端を30本ほど折りたたみ、裏から芯をあてがってから、しっかりと糸で括る。この品物に見える「柳絞り」では、枝垂柳のような柔らかい模様の表情となるように、芯に布を巻いて、筋襞を柔らかく取る工夫が施される。

糸括りを終えた生地は、竹製の絞り台に挟み込まれ、順々に襞を取りながら縄芯に巻きつけ、一本の縄のように絞り上げていく。この時の縄は、まるでゴムホースのような形状をしているが、これを回転器具に巻きつけ、縄布を回転させながら、掛け糸(仕上げ糸)を約4ミリ間隔に上巻きして、染色する。この、布を回転させながら糸を巻く作業を、「竜巻加工」と呼ぶ。

道中着の衿に表れている、ゆるやかな筋目。風に揺らぐ枝垂れ柳を連想させる、自然な模様の姿となって絞りが表れている。裏地は、薄ピンク色の大きい菊花模様。

道中着の前姿。道行コートよりもっと気軽な感じで使える、まさに普段使いの上着。昭和の頃は、ウールや木綿キモノの上に、こんな道中着をひょいと引っ掛けて、近所に買い物に出掛けていたのだろう。そんな姿が目に浮かぶ品物である。

道行コートや道中着は、室内に入る際には脱がなくてはならない。だが、外歩きの時には、キモノや帯が直接人の目に触れることは無く、コート姿だけが目に止まる。和の装いの中では、決して目立つアイテムではないが、脇役に凝ることも、あって良いのではないだろうか。

上から羽織れば、ふわりとして軽やかな姿に映る「絞り」。暖かくなるこれからの季節には、なおふさわしいだろう。ご紹介してきた以外にも、沢山の技法があり、それぞれ特徴のある模様の表情を持つ。ぜひ皆様も、一度は手を通して頂きたい。そして、小さな粒一つ一つに込められた職人の仕事に、思いを馳せて頂ければと思う。

機械ならば、寸分の狂いなく100本の線を、全く同じに書くことが出来るでしょう。けれども、人の手では絶対に無理なのです。

品物の価値として、同質で均一であることを重視するか。それとも、少々の歪みや狂いがあっても、人の手を尽くして作ったという、その過程を尊重するのか。それは、人それぞれに違うでしょう。しかし、和装における品物の価値基準は、やはり、どれだけ「人の手」が入っているかということに尽きるのではないでしょうか。

けれども、効率重視の今の社会では、この基準が通用しなくなっています。そして「人の手」は、どんどん隅に追いやられていきます。これも「時代の趨勢」と言ってしまえば、それまでですが、大切な何かが置き去りにされているような気がします。私には、時間をかけて遠回りをしたからこそ、見えてくる風景があるように思えるのですが。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。