8月のコーディネート 暑さ和らぐ夏の終わりに、明石縮を試す

「判官びいき」とは、弱者が大きな力を持つ者と対峙する時、人々が同情して肩を持ち、応援することを言う。スポーツでは、観客の行動としてたまに見られる光景だが、特に高校野球では、球場が一体となって、一方のチームを後押しすることが多い。

では甲子園で、見ている者が思わず肩入れしたくなるのは、どんなチームだろうか。その条件は、幾つか考えられるが、一つは、野球の強豪校としてあまり知られていないことだろう。そして、地元の生徒だけで構成されているチーム。つまり「故郷のにおい」のする学校である。野球で名を馳せている学校は、県外から有力な選手を集めているところが多い。だから県の代表であっても、内実は他県出身者で占められている。ということで、必然的に公立高校に偏る。

判官びいきの応援は、すぐには始まらない。1回戦、2回戦と勝ち進むうちに自然発生的に起こってくる。特に、私学の有力校を次々に倒していくと、自分の故郷のチームでなくとも、肩入れする観客が増えてくる。

今年の準優勝校・秋田県立金足農高は、多くの人が思わず声援を送りたくなるチームだった。いまだに優勝経験の無い東北地方の公立高校、しかも全国的に少なくなった農業高校、そして、野球好きな地元の少年だけが集まったチームで、大黒柱の投手が予選から一人で投げ抜く。「判官びいき」を受ける条件は、完璧に整っていた。

横浜、近江、日大三と強豪高を劇的な形で次々と破り、勝ち進むその姿は、秋田県民ばかりではなく、全国の高校野球ファンを味方につけた。さすがに決勝では、疲労のせいで打ち込まれてしまったが、吉田投手を中心とした秋田の少年たちの粘り強い試合運びは、多くの人に感銘を与え、いつまでも記憶に残るだろう。100回の節目を迎えた夏の甲子園大会だが、改めて「高校野球の原点とは何か」を、再認識させてくれた大会になったように思う。

さて、毎年高校野球の熱戦が終わると、季節は秋へ向かって走り出す。朝外へ出てみると、風がひんやりし、空気が夏から秋へと入れ替わりつつあることを、実感する。

特に今年は、7月から息苦しいほどの猛暑続きで、外へ出ることもままならなかった。ここまで厳しい暑さだと、さすがに夏キモノで街歩きを楽しむことは難しい。けれども、30℃前後に気温が下がってくると、着る気分にはなって頂けるように思える。

そこで今日は、残り少ない夏に楽しめるカジュアル着の中で、明石縮を取り上げ、コーディネートを考えてみることにしよう。

(生成色 変わり波絣・明石縮 薄桜色 鉄線模様 紗九寸染名古屋帯)

夏のカジュアルモノと言えば、着心地の良さから、小千谷縮や越後上布、能登上布など麻モノが中心になる。夏大島や夏結城など、本格的な夏の絹モノもあることにはあるが、少々値が張ることもあり、手が出し難い。そんな中でこの明石縮は、他の織物には無い、シャリシャリした生地の質感に特徴があり、このサラリとした風合いが、涼を呼ぶ。そして価格が10万円台と、求めやすいのも魅力である。

「縮」と付いていることで判るように、この織物は撚糸を使用して、生地にシボを産み出した品物である。そして「明石」という名前から、産地が兵庫県・明石市と思われている方も多いだろうが、現在はほぼ新潟県・十日町で製造されている。

この縮のルーツは、江戸初期の寛文年間(1670年頃)に明石で作られていた織物・明石織で、これは、経糸に生糸を使い、緯糸には右に強く撚りを掛けた練糸を使って織りだした、片シボの平織物であった。なお「片シボ」とは、一方向に撚りを掛けた緯糸により、縦方向にシワ状のシボが出来ること。これに対して、左右両方向に撚りを掛けた、いわゆる両撚糸を使うと、生地面に均等なシボが表れる。これが「両シボ」だ。

明石織は別名「明石縮」と呼ばれたが、当時の明石藩の領主・小笠原忠真が寛文末期に小倉藩へ「国替え」となり、この織物技術もそのまま、小倉に移された。そして名前も「小倉縮」と変わり、藩内女子の手仕事として織り続けられていた。明治に入り、神多安兵衛(かんだやすべい」という人物により、製造体制が整えられると、需要の高まりもあって、生産は飛躍的に伸び、1932(昭和7)年には、17万反に達した。

しかし太平洋戦争の勃発に伴って、工場の操業は難しくなり、1942(昭和17)年に、製織が中止され、そのまま戦後も復活することはなかった。そして、明石縮を忠実に受け継いだ小倉縮は、「幻の織物」となってしまったが、1994(平成6)年、筑城則子(ついきのりこ)さんの手で、約半世紀ぶりに復元され、今も僅かながらこの品物を見ることが出来る。

菱一が、十日町・根啓(ねけい)織物に発注して作らせた二点の明石縮。

さて、少し話が横に逸れてしまったが、現在主流になっているのは、十日町の明石縮であり、今日ご紹介する品物も、十日町の織屋・根啓織物の手によるもの。そこで、明石縮がなぜ十日町で織られるようになったのか、その歴史を辿ることにしよう。

明石縮が小倉へ移った後は、西陣にも技術が伝わり、製織されていたが、明治20年代になって、新潟・柏崎の越後縮商人であった州崎栄助が、西陣から明石の見本裂を持ち帰った。そして栄助は、布を十日町の機屋・佐藤善次郎に渡して、同様の品物が作れないかと相談をした。

十日町には、江戸の文政年間(1820年頃)から、経糸に生糸を使い、緯糸に苧麻糸を使って織りだした、「透綾(すきや)」という絹麻混紡の夏の薄物を作っていたが、明治10年頃には、経緯ともに生糸を使用した絹織物になっていた。

佐藤は、この透綾の技術を応用して、明石縮を織ることは出来ないかと、考えた。そこで試作したのが、緯糸に強い撚りを掛けて織った透綾である。強撚糸を使ったものは、湯もみをすると、シボが生まれる。そして生地はちりめんに近い風合いとなる。元祖明石縮は、片シボだが、この十日町の明石は、両シボの透綾ちりめんとして作られたのである。

撚りと整理に改良を重ねた結果、1895(明治28)年、十日町・明石縮は完成し、世に送りだされた。そして、蒸し加工の進歩により、「濡れても縮まぬ明石縮」となり、高級な夏の織物としての地位を確立したのである。その後大正年間には、年に15万反、最盛期の1932年(昭和7)年には、27万反あまりが製織された。くしくも、この同じ年に、小倉縮も最高の出荷を数えているので、明石という縮が、この時代の女性達の間でいかに流行していたかが、判る。

さて、長々と明石の説明をしてしまったが、コーディネートをご覧頂くことにしよう。

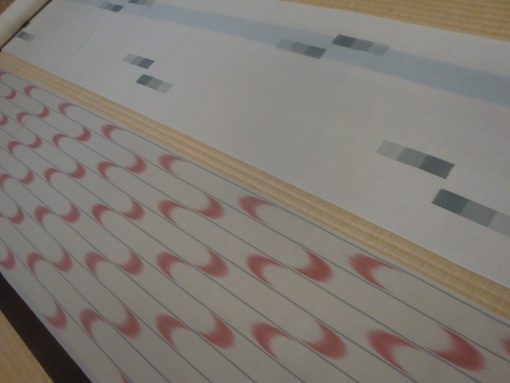

生成の地色に、均等に縞を入れ、その中に三日月を横に切り取ったような絣を並べている。絣を遠目から見ると、波にも見える。こんな模様配置だと、上前や脇、さらに背の位置で、模様をずらすことなく、仕立てなければならない。キモノ全体を、一体感のある「流れるような模様」で表現する必要がある。

絣を拡大してみた。色は落ち着きのある紫を含んだピンクで、秋の訪れを告げる「萩」の花色に似ている。そして絣の形は、機織の道具・杼をも連想させる。反物で見るより、仕立て上がった姿の方が、この図案の面白さを理解出来ると思うので、ご覧に入れよう。

こうしてキモノにしてみると、強弱をつけた波紋か、壺の表面に釉薬が流れる姿を文様化した「壺垂れ模様」を連続させた形に見える。いずれにしても、反物でみるイメージとは全く違う。このような規則的幾何学文様をモチーフにした品物は、仕上げてみないと着姿の想像が付かない。

では、ちょっとモダンなこの十日町・明石縮には、どのような夏帯を合わせると良いのか、試してみよう。なお、今日のコーディネートは、今回このキモノを求められた方が、実際に選ばれた品物を使っている。

帯の地色は、キモノの絣色をかなり薄めた、上品で優しい萩色ピンク。図案は、バイク呉服屋が大好きな鉄線と、染疋田で表現した大きい桔梗。夏植物を、柔らかなタッチで描く染帯を使うことは、季節を着姿で表現する最もオーソドックスな方法であろう。

前の合わせ。キモノが立体的にみえる不思議な絣図案だけに、写実的な鉄線と桔梗の帯模様は印象に残る。蔓を伸ばした鉄線の花と葉、そして染疋田の桔梗の色は、いずれもおとなしく抑えられている。中でも、鉄線花の薄紫色は清々しく、この花のイメージ通りのあしらい方かと思う。

帯〆と帯揚げは、どちらもペパーミントグリーンを基調にしたものを選んでみた。優しい帯の表情を崩さないよう、爽やかな色でまとめてみた。なお、帯〆は龍工房、紗の帯揚げは加藤萬の品物。

ついでに、もう一つの明石縮のコーディネートも、簡単にしてみるので、ご覧頂こう。

こちらも地は生成色だが、図案は短冊を三段に色分けしたものを、不規則に配している。模様は小さく、生地の無地場が強調される、いわば「地空き」の品物。先ほどの波紋明石縮と比較すると、かなり落ち着いた地味な印象が残る。

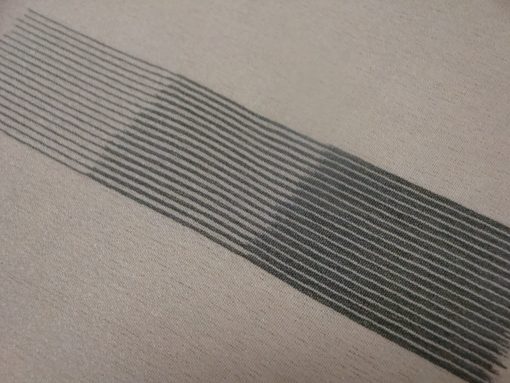

拡大すると、短冊の中には細縞が見える。そして、三つに区分けしている鼠系の色目が、単調な図案のアクセントになっている。

手引きの真綿紬糸を織り込んだ、山城機業店の八寸帯を合わせてみた。地色は深めの墨色。図案は、縦に三本の太縞を並べ、横には矢羽に似せた模様をつけて、双方を交差させている。少し不思議な格子的な模様と言えようか。無地場の多いキモノに、こんな幾何学帯の組み合わせは、シンプルですっきりとした印象を残すだろう。

前の合わせ。小物の色目には、帯配色の中の芥子色を選んでみた。帯〆は、暖色の芥子一色では暑苦しさを感じるので、白との二色組みのものを使う。帯揚げは、ごく薄い生成色とクリームの段ぼかし。帯〆は龍工房、絽の帯揚げは加藤萬。

涼風が立ち、夏の終わりを告げる今は、盛夏の麻モノとは違う、本格的な夏キモノ・明石縮をまとうには、ふさわしい時期かと思う。皆様も、シャリ感のある独特の着心地を、一度は試して頂きたい。

すっかり「敵役」となった大阪桐蔭高校ですが、決勝戦の戦いぶりは、まさに横綱相撲で、寄せつけない強さをみせてくれました。元々能力の秀でた生徒の集まりですが、ここまで隙の無いチームを作り上げるためには、かなりの鍛錬が必要で、まとめあげた監督の手腕も相当なものと言えましょう。これはこれで、大変なことです。

金足農高のような、素朴なチームがある一方、プロを目指す選手を養成する大阪桐蔭のようなチームがある。けれども、野球にかける高校生の情熱はどちらも同じで、そのひたむきさこそが、人々を惹きつけるのだと思います。

酷暑の中で、懸命に頑張る若者の姿は、忘れかけた大切なことを、思い起こさせてくれるような気がしますね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。