紋をどのように意識するか(後編) 使う人の考え方で変化する紋姿

今年初め、国土地理院が設置した、外国人にわかりやすい地図表現検討会から、報告書が提出された。これは、急増している訪日外国人や、2020年の東京オリンピック・パラリンピックなどを見据えて、ガイドブックなどで施設をより判りやすく表示しようという試みからである。

地図表現とは、記号表示のことだが、日本人にはお馴染みのマークでも、外国人にとっては判り難いものが多い。例えば、地図記号では、交番は×印、ホテルは丸で囲んだHマークである。検討会では、交番を敬礼している警察官の姿に、ホテルをベッドの中で人が寝ている姿に変更することなどが考えられている。外国人にとってみれば、このマークの方が理解しやすく、親切な表示になるだろう。

しかし、変更されることが、ただ便宜を計るだけとは思えないものもある。それは、寺の表示「卍」。検討会では、この「万字」を三重塔に変えることを提案している。

日本人にとって、卍マークは、寺しか思い浮かばないが、ヨーロッパ人にとっては、眉をひそめるものだろう。卍は、ナチス・ドイツのシンボル「ハーゲンクロイツ(鉤十字)」が、否応無く想起させられる。

寺院記号として使われている卍は、正確な紋名で言えば「左万字」に当たる。組み合わされている二つの鉤十字を見ると、左旋回していることがわかる。ナチスの方は、「右旋回・右万字」である。さらに言えば、戦前のドイツ国旗を見ると、右万字が45度に回転して付けられている。もしこれを、日本の紋名に当てはめるとすれば、「丸に角立右万字(まるにすみだてみぎまんじ)」になる。

一見、酷似しているが、良く見れば違う「紋」である。それを欧州人に説明したところで、理解出来ようはずもない。この卍の変更は、欧州人の気持ちを慮ってのことかと、推測される。

呉服屋が、お客様から紋入れを承る際には、正確な紋名を把握しておかなければならない。万字紋に見られるように、紋には「似て非なる」ものが実に多い。依頼された紋と「同じような」ということが許されるはずはなく、「同じ」でなければならない。

前回では、黒留袖や喪服のような、第一礼装のキモノに付ける紋の意識について、話を進めてきたが、今日はそれ以外の品物で表現される紋について、考えてみたい。

前回の復習になるが、第一礼装の品物というのは、着て行く場所も、紋の数も、紋の技法も決まっている。黒留袖は結婚式で、喪服は葬式である。未婚女性の第一礼装である振袖も、昭和30年代までは紋が入ったものが多かった。

紋の数は五つで、技法は上絵で染め抜き紋が入れられる。留袖も喪服も、商品になっているときから、予め、紋位置が定められた「石持(こくもち)」の形になっている。この時の紋は、日向(ひなた)紋と呼ばれ、紋絵柄を白抜きした後、中の模様を面相筆などで丁寧に描いている。紋の中では、一番格上になる。

色留袖も、第一礼装に準じるものであるが、石持になっている商品はほぼ無く、紋数も一つ・三つ・五つの中から、自由に選ぶことが出来る。描き方は、石持になっていないので、まず抜き型を作ってから上絵をして紋を入れていく。当然紋は、格の高い日向紋が使われる。

紋数は、数が多いほど格が上がるもの(5>3>1の順)だが、色留袖に関しては、以前には、三つ紋(3つ)を付ける方が一般的だったが、最近では一つだけしか付けないことが多くなった。叙勲の授与式などで、宮中へ赴く時に使われるものでも、控えめに一つ紋を希望される方が増えた。これは、紋を沢山付けると仰々しくなり、使う場所が限定されるきらいがあるためと、考えられる。色留袖のような改まった品物を、少しでも使う範囲を広げたいと考えるのは、ごく自然のことであろう。

さて、格の高いキモノには、定まった紋の種類や技法があるのだが、ここからは、もっと自由度の高い紋の付け方と、その品物について、話を進めてみよう。

(色無地に染め抜かれた日向紋・丸に梶の葉)

色無地のキモノほど、紋に左右されて、格が上下するものはないだろう。入学・卒業式を始めとして、お呼ばれごとや、お茶会、各種パーティ、など、様々な行事に幅広く使われている。

無地に紋を付ける場合、ほとんどが一つ紋で、稀に三つ紋。礼装用=式服を意識される方が多いので、格の高い日向紋を付ける。無地といえども、染め抜き三つ紋ならば、かなり格上の改まった席で使えるものになる。

だが、式服の意識を下げて、もう少し気軽に使いたい場合もある。つまり、紋が入っていることで仰々しくなり過ぎることを、嫌う場合である。何も入れないというのも、一つの手かも知れないが、何の模様もない無地だけに、少し寂しい感じは否めない。

そんな時に使われるものが、陰紋である。陰紋には、染め抜きで表現されるもの(紋模様の一部だけを陰にする・染め抜き中陰紋と、全部陰で描く・染め抜き陰紋がある)と、刺繍で表現されるものがある。染にしても繍にしても、紋の輪郭と中の構造を線だけで描いたものであり、正式な日向紋に対して、略式紋としての位置づけとなる。

(繍陰紋・陰すが縫い 丸なし上がりバラ藤)

繍紋は、無地キモノの略紋としてよく使われるが、その時に使われる糸の色でも、紋の意識を変えることが出来る。例えば、濃い地色のキモノに白糸を使えば、紋を少し目立たせることが出来るが、逆にキモノ地色と同系色の糸ならば、紋そのものの存在感は薄れさせることが出来る。

また繍の技法でも、少し違いが出てくる。紋模様全体を繍で縫い詰めるような「縫いきりや相良繍」を使う場合と、繍で線描きをして陰紋とする「陰すが縫いやまつい繍」を用いる場合では、紋の表れ方は変わり、紋の格も変わる。上の画像で御紹介した紋は、陰すが縫いを用いて、上がり藤紋の変形であるバラ藤紋を描いたもの。

無地モノの話をしたので、無地に準ずるキモノと意識されている江戸小紋についても、少し触れておこう。江戸小紋は、小紋でも格の高いものと認識されており、細かい連続模様で、遠目には無地のように見えることから、紋を入れる場合がある。

この時に使われる紋は、略紋・陰すが繍紋。無地とは違い、いくら細かくとも模様のある小紋なので、日向紋・染め抜きにはし難い。この紋付江戸小紋は、お茶会用のキモノとしてよく使われる。

次に、無地以外のフォーマルモノである、訪問着・付下げについて、考えてみよう。

(繍日向紋・金糸縁取りと白糸すが縫い 丸なし桔梗)

これも、無地モノ同様に幅広い考え方で、紋を捉えることが出来る。格を上げようと思えば、日向紋を付けるのも良し、陰紋でアクセントを付けることもある。無地キモノと違い、紋そのものを付けないことも多い。むしろ、紋を入れないことの方が多いかも知れない。上の画像の紋は、金糸と白糸を使い分けて、繍を使って日向紋が描かれている。

訪問着も付下げも、着て行く場所に違いはなく、また仕立て上がれば、どちらもほとんど変らない模様の付け方になっている。ただ、どちらにも、模様の重厚なモノと軽いモノが存在し、それにより、紋を入れるか否かを考えてみても良いかもしれない。いずれにせよ、どうしても紋が必要ということはなく、着る方の裁量に任されているアイテムであろう。

これまでの話から、無地や江戸小紋、訪問着や付下げといったフォーマルキモノでは、紋は使う方の考え方により、その種類や技法が変わり、紋姿も変わるということを、理解して頂けたように思う。

ここまで御紹介した紋は、キモノの格付けとリンクするものばかりだったが、紋の中には、格とはほとんど関係ない加賀紋と言われる洒落紋がある。これは、紋がデザインとして意識され、表現されたものである。

今日、一緒に御紹介しようと考えていたが、長くなりそうなので、近日中に稿を改めて、お話しすることにしたい。

卍は、インドを発祥とする仏教やヒンドゥー教では、吉祥文様として尊重され、古代ヨーロッパでは、太陽を表したもので、同様に吉祥の意味を持つものと位置づけられていました。

19世紀半ば、ドイツ人の東洋学者・マックスミュラーは、インド語からヨーロッパ語圏にまたがる民族の祖先を、アーリア人とする「アーリアン学説」を唱え、この人々が共通の民族意識を持ってインドからヨーロッパまでを制圧したことで、諸国に言語が形成されたと説いています。ということは、卍が、インド・ヨーロッパ語族であるアーリア人に共通するシンボルだったことになりますね。

アーリア人は優越人種であり、その中でも、ゲルマン民族こそがアーリア人の象徴として存在するとナチスが認識したために、シンボルマークの卍を使用したのでしょう。ドイツ国旗としてハーケンクロイツが使われたのは、1935~1945年までの僅か10年間に過ぎません。

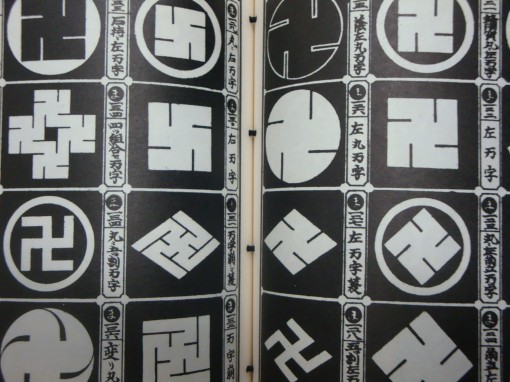

紋帳で確認できる卍紋の数々。寺の左卍と、ナチスの右卍の違いが判るでしょうか。

ドイツでは戦後、右卍・ハーケンクロイツを、公共の場で展示することを禁じ、これを犯すと民族扇動罪という法律で、処罰しています。第二次大戦における悲惨な戦禍の反省に立ち、責任者の所在を明らかにするということで、一つのケジメにはなりうると思えます。同じ敗戦国でも、日本では、未だに戦争責任の所在が曖昧なままのような気がしますね。

最後に、笑うに笑えない話を一つ。それは、来日したドイツ人が、徳島の阿波踊りを見に行った時に起こった出来事。

いい気分で踊りを見物していたあるドイツ人は、通りかかった連が揃いで着ていた踊り衣装を見て、凍り付いてしまいました。何故ならば、その衣装には、卍紋が染め抜かれていたからです。

それは、江戸時代・徳島阿波藩を支配した蜂須賀氏の紋所が、左卍紋だったことに由来して作られた衣装であり、もちろんナチスとは何の関わりもありません。ドイツ人が、どれほど卍マークに恐ろしいイメージを持っているかが伺えるエピソードですね。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。