江戸小紋五役の中から 鮫・通し・筋文様を見てみる

近頃の中学や高校の制服には、デザイナーブランドが多く使われているらしい。特に女子の場合、制服のデザインとセンスにより、その学校の受験者数が違うと言われているほどである。ブレザーにチェックのスカート、それにリボンタイが一般的なようだ。

我々が高校生の頃は、男子は詰襟、女子はセーラー服というのが、定番であったが、現在では、かなりの少数派と言えるだろう。

私の卒業した高校は、1880(明治13)年創立、県内では最も古い歴史を持つ。男子は詰襟だったが、女子の制服はかなり特徴的なものだった。濃紺のブレザーに白いブラウスと、ここまでは平凡なのだが、変わっているのは、紺色のかなり太い幅の吊りスカート(後姿を見ると背中がY字型になっている)と臙脂色の蝶ネクタイを使用していたこと。特に幅広の吊は、江戸時代の武士の裃(かみしも)を連想させるほど太い。

1950(昭和25)年、学制改革により男女共学となった際に、女子の制服が作られたのだが、以来今年で65年間、変わることがない。街でこの「裃型吊スカートと蝶ネクタイ」を着た後輩たちを見かけるたびに、高校時代を懐かしく思い出す。

裃というのは、キモノ(小袖)の上に使われ、袴と同じ布で作られる。江戸時代の武士達の第一礼装であり、両胸と背には紋を入れる(仕えている主君の家紋)。徳川幕府が設けた参勤交代制度は、将軍と地方諸大名との主従関係を認識させるためのものだが、大名達が江戸城内に参内する際には、必ず徳川家の家紋(三つ葉葵紋)が付いた裃を着用しなければならなかった。

大名達が、どうしても使わなければならなかった裃。彼等は、その衣装において、他藩と競い合いをした。もちろん裃の形態は決まっているので、差別化をするには、柄ということになる。この裃に施された柄が、江戸小紋柄の発祥とされている。

各々の藩には、代表的な小紋文様というものがあった。例えば、徳川本家は「お召十」という細かい十文字柄であり、加賀・前田藩は「菊菱」、広島・浅野藩は「霰(あられ)」、薩摩・島津藩は「鮫」である。藩には、この裃小紋を作るために、「お抱え」の型紙彫り師や、型染め師がいた。大名たちは、他藩と競うために、それぞれの職人達に意匠を磨かせる。こうして、より精緻で美しい様々な文様を生み出されていった。当時の大名たちが、いかに文様というものにこだわっていたかがわかる。

この時代の小紋柄には、人の手とは思えないほど緻密なものがある。今も江戸小紋柄のポピュラーなものとして知られる「毛万筋(けまんすじ)」の中には、わずか1寸(約3.75cm)巾の中に24本もの筋(線)が施されている品が残されている。

染め上がった時に24本の筋を付けるとすれば、型紙においてはその倍ほどの筋を彫らなくてはならない。まさに「毛」ほどの細かさで、気の遠くなるような技術である。現在、国立博物館に収蔵されている型紙は3000枚以上、この裃だけでなく、中型浴衣や襖用に彫られたものも含まれている。この時代に、多種多様な柄が染められていた証である。

さて、そんな数ある江戸小紋の文様の中でも、「小紋五役」と呼ばれる格の高い代表的な柄がある。今日は、その中の文様を幾つかご紹介することにしよう。

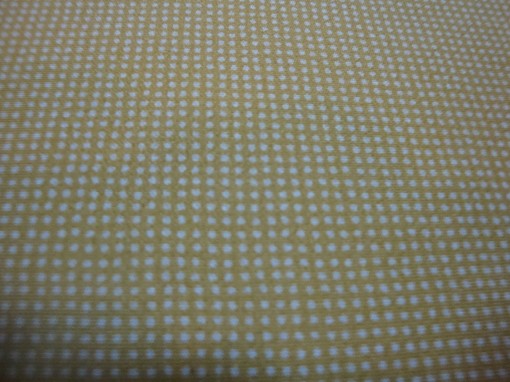

(鮫小紋 芥子地色 竺仙・染師 根橋秀治)

大名の裃に端を発した江戸小紋の文様だが、江戸中期以降は市中の一般町人にも流行の広がりを見せ、いっそう多様な文様が生み出されることになる。

江戸中期に編纂された「燕石十種(えんせきじっしゅ)」という随筆集がある。内容は、江戸市中の風俗や人情を描いた記事が集められているもの。この中に「反古染(ほぐぞめ)」という随筆がある。越智久為(おちひさため)という人物が、天明年間(1780年代)に著したもの。

これを見ると、年代ごとに小紋の文様や色目に「はやり」があったことがわかる。すなわち、享保年間(1716~35)には、霰小紋・藍鮫小紋が、元文年間(1736~40)には、柿色小紋や市松模様が、宝暦年間(1751~63)には、通し小紋や麻の葉小紋が、安永・天明年間(1772~88)には、青茶小紋や霰輪違い模様が流行していたと記述されている。

この「男文様」とも言える色や柄は、江戸後期には女性にも好まれるようになり、いっそうの広がりを見せて行くことになる。茶・青・鼠などの渋い地色や、鮫・縞・通しなど無地に近い地味な抽象模様が、「江戸好み」または「小粋」な着姿となっていくのは、この時代からであろう。

江戸小紋の代名詞ともなっているのが、この鮫文様。よく、鮫小紋=江戸小紋と混同されることがあるが、鮫柄は江戸小紋の中の柄の一つである。それほどポピュラーな模様になっているということだろう。

江戸小紋の柄は、言うまでもなく型紙に模様付けされたものであるが、表現される柄によって、型紙の彫り方が異なっている。上の鮫文様やこの後ご紹介する通しや行儀文様などには、「錐(きり)彫り」という技法が使われている。これは、刃の先が半円形になっている彫刻刀を型紙に垂直に当て、それを回転させながら彫り進めていく。

鮫文様を見ると、円を描くように点が並び、それが連続することで、青海波模様のようにも見える。

(角通し小紋 芥子地色 竺仙・染師 根橋秀治)

縦横に整然と並ぶ小さな正方形の角。この品のように、同じ大きさで、同じ間隔を持って乱れなく並んでいる模様のことを「通し」と呼ぶ。中の模様が正方形なら「角通し」、丸なら「丸通し」である。

先ほどお話したように、この文様の型紙には錐彫りという技法が使わるが、もう一つ「道具彫り」という技法を用いることもある。これは、彫刻刀の刃そのものに模様を施し、それを用いて彫り抜くこと。菱文様やお召し十文様などで使われることが多い技法である。

角通し文様なのだが、中の柄は、丸のようにも見える。このような通し柄は、染付けの際、型紙を寸分の狂いもなく型付けしなければならない。もし型紙と型紙の継ぎ目がズレてしまえば、「通し」にならなくなる。縦横整然と並んでこその「通し」なのだからだ。

人の手による型紙を、人の手で置いて染めるのだから、微妙な狂いが生ずるのは、どうしても避けられない。それを修正するために、染工程の最後に「地直し」という作業がある。染めムラや型紙の継ぎ目跡などが、刷毛やヘラなどを使い丁寧に直されていく。実は、この出来不出来が、品物の質を左右するのだ。江戸小紋職人は、地直しが上手く出来てはじめて一人前と認められると言う。江戸小紋の染め場には、この直しを専門に担う「地直し職人」がいるところも多い。

(毛万筋小紋 黒地色 竺仙・型紙師 児玉博 染師 浅野榮一)

縞(筋)彫りの達人と呼ばれた、重要無形文化財保持者(人間国宝)児玉博(こだまひろし)氏の手による型紙。浅野榮一氏は縞柄の染師として知られる。2008(平成19)年には、唐桟縞の染技術で現代の名工に認定されている。現在竺仙の仕事として、児玉清氏の型紙のみを、請け負って染めている。

その昔、型紙の故郷伊勢白子でも、筋彫り職人はほんの数人しかいなかった。博氏の父・房吉氏がその中の一人であったため、父に付いて修行を始める。博氏12歳、大正8,9年の頃のことである。

筋彫りというのは、定規を当てながら均等に筋を引く。型紙を7,8枚重ねて引くので、少しでも力の入れ方が変われば、均等にはならない。児玉氏は、一本の筋を引くのに、三回刃をあてる。当然三回とも同じ力加減にしなければならない。

児玉氏の作品の中で、最も細かい「極微塵(ごくみじん)縞」は、3cmの中に31本の縞が付けられている。ということは、実際に引かれる筋はその倍、62本ということになる。計算すれば、1mmごとに一本の筋を引き、さらにその1mmの中で彫る部分と残す部分に分けなければならないことになる。実際には、0.4mm分彫り、0.6mmが残される。半々でないのは、糊付けを施すと、これで均等になるからだ。この十分の一ミリ単位の間隔を見切って筋を引くというのは、人の技術を越えた極致の仕事と言えるだろう。氏はこれを、全て自分の感覚だけを頼りにして、進めていたというのだから、熟練という言葉を越えた凄腕である。

児玉氏が亡くなったのは、1992(平成4)年のこと。すでに20年以上が経過しているが、型紙が健在な限り、氏の技術は作品の上で生かされ続ける。死してなお、名を冠した品物として作り続けられるものは、江戸小紋をおいて他にないだろう。現在、児玉氏を凌ぐような、筋彫り師の姿を探すことは出来ない。だからなおのこと、氏の残した型紙は貴重なものとなっている。

江戸小紋五役の残り二つは、行儀と霰(あられ)文様。ほかにも鱗(うろこ)、松葉、武田菱、亀甲、麻の葉等々、少し思い浮かべただけでも、実に多様なものがある。いずれ、またご紹介したい。

私の母校のOBに、サンリオの社長がいます。何年か前の同窓会で、母校の制服である「裃型吊りスカートと蝶ネクタイ」を着た「キティちゃん」のストラップを特別に作り、参加者に販売(進呈?)したようです。

もちろん、この制服に思い入れがある我々中高年世代では、何とも嬉しく、心憎い演出のように思いますが、現役の在校生や、若いOBにはこの制服があまり芳しく思われていないようです。うちの娘の中の一人も卒業生ですが、太い裃型吊りスカートを嫌がっていました。やはり65年も続いた裃は、時代遅れと感じるようですね。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。