山口伊太郎・小袖几帳重ね文様袋帯

「手間をかける」ということが軽んじられている時代だと思う。

「試行錯誤」を繰り返し、何度も立ち止まり、迷いながら一つのものを作り上げる。知識や経験は年を重ねるごとに深まり、その人の「年輪」として積み上がる。「熟練者」は常に前を向いて仕事をし、決して焦らない。

この「ノスタルジア」で紹介している作者と作品に共通することは、「過程」を何よりも大切にするということではないだろうか。「結果」を早くだすことを最優先に求められる現代と対極の考え方である。一つの仕事を完成させるため、納得するまで向き合うという「時間」こそ、尊いものだと、作品を通して教えられる気がする。

今日は、戦後織物製作の第一人者といわれた、山口伊太郎翁の帯を紹介する。

(1993年 紫紘・山口伊太郎 小袖几帳重ね文様袋帯 甲斐市・K様所有)

当店のフォーマル用帯は、紫紘と龍村美術織物の二つの仕入先にほぼ限定されている。紫紘と当店の取引はうちの仕入先の中で一番古く、私の祖父の時代からで、もう半世紀以上になる。紫紘は、「源氏物語絵巻四巻」を錦織で完成させた「山口伊太郎翁」が起した織屋である。伊太郎翁は、戦前から戦後にかけ、西陣織匠の第一人者であり、昭和50年代に「人間国宝」の指定を断ったという伝説の人物だ。

西陣の近代化は明治初頭、フランスから導入した「ジャガード機」により、革新的発展を遂げてきた。ジャガード機というものは、紋様が細かくなればなるほど「紋紙」の数が増えていき、その「紋紙」の数は、織りあがる帯の値段を左右するものだ。そして、その紋紙には「穴」が開いており「穴」の位置、数で使う糸の量が決まる。帯の文様をどのような構図にし、どこまで精緻に表現するかというのは、すなわち「紋紙」をどのくらい使うかということと相関する。

(几帳の垂の部分 宝尽し、菊唐草、桐などが小袖のように重ねられている)

(上の拡大画像 文様としての「小袖」重ねの意図がわかる)

二棹の几帳を見て頂くと、その中にそれぞれ四連の小袖に見立てた柄が配置されている。中に使われている織柄の細かさを見て頂きたい。「さや型に花菱」「宝尽し」「菊唐草」「七宝」「松竹梅」「亀甲に五七桐」など普遍的な古典文様が用いられ、糸の色を巧みに変化させながら織られている。これだけ精緻な文様を表現するのに、どれほどの「紋紙」が使われているのだろうか。

用いられる糸の色も精密を極め、「宝尽くし」の文様の色の表現などよくぞここまで、と思わせる。またこの文様の中で注目して欲しいのは「紐」の部分だ。下の画像をご覧頂こう。

二つの画像は「紐」に焦点を当てて撮ったもの。几帳の小袖四連を留めてある「紐」を「織」でここまで写実的に美しく表現できることが驚きである。また、この近接画像では、様々な織りの質感も感じ取って頂けるのではないだろうか。

(横から近接した帯 几帳の立体感がわかる)

「几帳」というものは、平安時代に貴族の屋敷が、寝殿造という贅を尽くした形式で作られ、その中の調度品として用いられてきたものの一つである。これは部屋と部屋を分ける「間仕切」として使わていたものだ。何とも優美で、日本的なものではないか。この柄行きは、山口伊太郎翁が手掛けた「源氏物語絵巻」の中で表現されたものと同じ薫りがして、翁の手掛けた代表的な文様といってもよい気がする。

山口伊太郎氏は1901(明治34)年、京都西陣の織り職人の子どもとして、上京区で生まれた。兄弟は11人(この中の3歳違いの弟で、戦後の能衣装製作の第一人者安次郎氏がいる)。伊太郎氏は生まれる前から、お腹の中で「機の音」を聞いていたと後年語っている。

小学校は「西陣小学校」。同級生の中に、のちに「霊長類研究」の第一人者である京都大学教授で文化勲章受章者「今西錦司」氏がいた。伊太郎氏はこの今西氏と主席をいつも争っていて、卒業時の主席は伊太郎氏だったという。

上級学校の進学を勧められるも、「大勢の兄弟」を養う親を助けると心に決めていて、1914(大正3)年12歳で織屋に丁稚に出る。丁稚の仕事はほとんどが下働きで、食事の用意や使い走りのような毎日。だが、元来向学心が強く、頭脳明晰だった彼は、独学でそろばんや漢文、英語まで学び14歳にしてその店の一番番頭になった。

西陣は、第一次大戦前後の戦争景気で発展を遂げたが、その後の世界大恐慌による不況の波をまともに被ることになる。特に生糸相場の大暴落は、街に深刻な影響をあたえた。もちろん番頭を勤めていた織屋も例外でなく、それに嫌気がさし思い切って独立をする。1920(大正9)年頃である。

独立後は新しい感性で思い切った図案の帯をつくり、財を成していく。また、問屋を通さない「デパートへの直接売り込み」を成功させ、当時の流通の常識を変えるやり方で、品物の普及を計ったのである。

1942(昭和17)年、太平洋戦争の戦況が悪化するにつけ、贅沢品の販売が禁止されたことや、西陣の人達が徴用や召集に取られたことなどから、廃業せざるを得なくなった。

戦後、糸や機がない状態から1949(昭和24)年事業復活。6年後の1954(昭和30)年に今の会社「紫紘」を立ち上げる。当店の創業は昭和33年初頭ということを考えると、会社を立ち上げて3年目に取引を始めたということになる。手前味噌であるが、当時数百あった織屋の中からこの「紫紘」を取引相手として選んだ当店の先々代の慧眼は間違いではなかった。

(2002・平成14年1月7日付 朝日新聞 天声人語)

「源氏物語絵巻」を「錦織」で織り上げようと決意したのは、「天声人語」にも載っているように氏が70歳の時である。この頃氏には、「人間国宝」への認定の話が持ち上がっていたが、彼は即刻「お断り」したのだ。氏が言うところによると、「人間国宝」に推挙された理由は、「1500年続く西陣織の伝統を継承し具現してきたことによる評価」を受けたからで、私は「そんな古臭い人間」ではない。「古いものを写す仕事」は誰にでも出来る。「私はこれから誰にも出来ない仕事をやる」。だから、今までの「功績」に対して贈られるものは「受けたくない」。

見事なまでの、前向きさである。「西陣の技術の結晶」を残すのが仕事であり、それが使命なのだということを具現しようとしたのが「源氏物語絵巻」の制作である。

(源氏物語錦織絵巻展 作品集 紫紘株式会社発行)

「源氏物語絵巻」は12世紀前半、1120年頃に藤原隆能による製作で、全20巻54帖百数十図から成る、わが国で現存するもっとも古い絵巻物である。この絵巻の下には「詞書き」が付けられており、執筆者は、当時の能筆家「藤原忠通」「藤原伊通」「源有仁」らとされている。

この絵巻物の全20巻のうち、江戸時代初頭には大半が失われていて、その頃尾張徳川家に3巻、阿波蜂須賀家に1巻が伝えられていた。その流れで、現存しているものは、「徳川美術館」に3巻、「五島美術館」に1巻である。もちろん「国宝」に認定されているものだ。

上の「画像」による絵巻物を見て頂こう。これがすべて「織」で表現されているのだ。気の遠くなるような仕事である。例えば、「髪の毛」その一本一本の表現、また「顔の表情」の表現、さらに「御簾」を通して写しだされる文様など、その精緻さをどのような言葉で表せばよいのだろうか。

この文様の「紋紙=紋意匠図」を起すために職人を呼んだところ、職人曰く「これを1巻作るのに100万枚の紋紙が必要です」。伊太郎翁はここで考えた。「紋紙」を保管する倉庫を作るだけでもどのくらい見積もればよいかわからない。「紋紙」に代わるものはないのかと。

そこで考えられたのが「コンピューター」による「紋紙」作りである。後には、「グラフィックスソフトウェア」が開発され、それを使うようになる。また「金箔」や「銀箔」が時間と共に劣化することを考え、それも代用するものを探した結果、「プラチナ箔」の開発を試み、成功した。

伊太郎翁が目指したもの、それはやはり、「伝統の継承」ではなく「伝統の進化」だったのだと改めて思う。コンピューターの導入や新たな素材、技法の開発、その上で、伝統的な文様を出来る限り精密で、繊細に表現する。それは、まさに「人間国宝」の認定を断った時の気持ち、「誰にもできない仕事を今からやる」という、「過去に捉われない生き方」を、まさに実践したものと言えよう。

彼はこの作品は、「ジャガード機の故郷」フランスへ贈ることを始めから考えていた。それは、明治初頭、この機により西陣が発展してきたことへの「恩返し」なのである。フランスでは、生存中の作者の作品を収蔵することは、まれであり、先例のないことであった。

しかし、1995(平成7)年フランス国立ギメ東洋美術館長のフランソワ・ジャリージュからフランス文化大臣ジャック・トゥーポンへ、伊太郎翁の「寄贈の意思」が伝えられ、これが直ちに受け入れられて、「ギメ美術館」への収蔵が実現した。翁の思いは彼の手による類稀なる「織物」が、「ジャガード機」の母国フランスに認められたことで、完結したのだった。

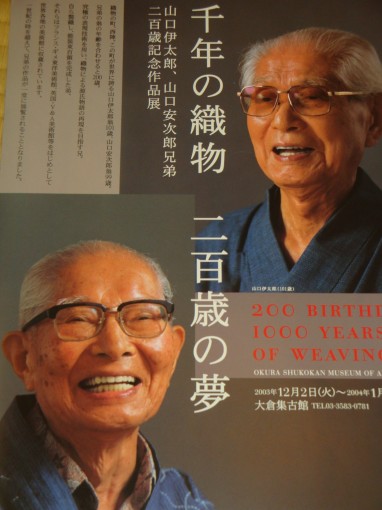

(2003・平成15年 101歳の時大倉集古館で行われた作品展。当時能衣装製作の第一人者、弟の安次郎氏は99歳 合わせて200歳の稀な兄弟だった)

「源氏物語絵巻」は、1970(昭和48)年の第1巻の製作開始より年を重ね、2007(平成19)年には最終巻の織上がりを待つだけとなったが、その年の6月27日完成を待たずに生涯を閉じた。105歳であった。

(京都 相国寺で行われた全四巻完成した絵巻の作品展 2008・平成20年)

このブログトップの上にある帯文様「几帳」が、誰により、どのように作られたものなのか、ということを少しでもわかって頂きたいと思い、今日は特に長い稿になってしまいました。

たぶん言葉足らずのところや、説明不足の点は多々あることを承知しております。ただ「伊太郎翁」の執念ともいえる「西陣織」への情熱。「帯」というものを越え、次世代へ伝えてゆこうとした「にっぽんの職人技」を、我々もどこかで語り続けてゆかなければならないのではないでしょうか。

この稿の終わりは、伊太郎翁が丁稚の頃感銘を受けた「徳富蘇峰」の言葉で締めくくりたいと思います。

「今の職業に三年間、一生懸命打ち込め。その上で、適正かどうか考えよ」。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。