江戸小紋の極めとは(後編) 鮫と謂れ柄を極める

キモノが好きな方であれば、「裏優り(うらまさり)」という言葉の意味は、ご存じのはず。着姿から全く見えない羽織の裏や、ちらりとだけ覗く長襦袢や八掛に、凝った模様や上質な生地を使う。表に出るキモノや帯より、見えない裏モノにこだわることが粋であり、それこそ本当の洒落者の姿。これは江戸時代、幕府から華美な姿や贅沢を禁じられた庶民から生まれた、ある種の美学である。

江戸初期の寛永年間(1628年)から、晩期の天保年間(1842)年まで、繰り返し出されてきた奢侈禁止令は、士農工商の階級を問わずに発令され、その内容は、人々各々の立場に応じて、禁止する範囲を厳しく定めていた。特に商品経済が発達した元禄以降では、富を築いた商人を始めとして、贅沢を追求する豊かな町人が多く出現したため、幕府は頻繁に禁令を出した。

黄櫨(こうろ)色や黄丹(おうに)色の禁色系はもちろん、高貴な色とされる紫や紅色系の色は、一切身に着けることが出来ない。そして模様の施しとして、豪華な金銀刺繍や鹿の子絞りなども禁じられる。とにかく、「華やかで目立つ衣装の着用は、相成らぬ」というのが、幕府の方針であった。

けれども江戸の町人たちは、傍目では、理不尽な法令を受け入れたものの、ただでは転ばない。庶民たちは、お咎めの無い色・茶や黒、あるいは鼠色に微妙な変化を付け、その色相を競うようになり、縞や格子、あるいは細かい小紋柄など、ほとんど無地に近い目立たない文様を染め抜いて楽しんだ。

そしてまた、男性は羽織の裏に凝った図案を描いたものを使い、女性はキモノの裏に色鮮やかな「紅絹(もみ)」を付ける。どちらも、表地では決して使えない模様や色で、裏地だからこそ使えるもの。表地の色や文様は微妙な差異を楽しみ、裏は表では出せない施しを楽しむ。こうした工夫が流行した背景には、江戸庶民のオシャレにかける心意気と、幕府の理不尽な制限に対する反骨心が見え隠れしている。

さてそこで今日も、そんな江戸町人が愛した微細な小紋模様・江戸小紋について、引き続き話を進めてみたい。今回は武士の裃柄を代表する、小紋三役の一つ・鮫柄と、庶民の生活の中から生まれた謂れ(いわれ)柄について、各々どんな「極めのあしらい」が施されているのか、見て行くことにしよう。

画像左から、柄見本帳・型紙・染め上がっている反物現品。

お客様から江戸小紋誂えの依頼を受けた時には、反物を準備するだけでなく、現在型紙が残っている模様の見本帳と、模様を彫り抜いた型紙見本も用意する。竺仙では、常にある程度の数を現品として揃えているが、それが全てでは無い。けれども、やみくもに品物を見せても、お客様の方ではなかなか一点を決められない。そこで最初に、希望する色と好む模様の大きさを聞いておいて、それに当てはまりそうな品物を用意する。

現品の中から選んで頂ければ、仕事は早いのだが、好む色や柄がそこに無い場合もある。そんな時に使うのが、柄見本帳。上の画像で判るように、見本帳は模様別に分かれており、さらに模様の大小や配色の違いなど、沢山の染見本が並んでいる。いずれも実物で、以前染めた時に残ったキレが、そのまま貼り付けてある。

ただ、染め上がっている反物と比べて、いかにも見本布は小さい。なので、全体の色や模様の映り方が判り難く、選ぶことを躊躇されることもある。私の方では、経験上ある程度仕上がりの想像が付くが、お客様には難しいこと。なので迷われている時には、これまで誂えた品物のことを話して、品物選びの参考にして頂く。悔いの残らないよう、この一点と決める時には、どうしても慎重になる。けれども、悩みつつ選んだ品物が満足出来る仕上りになった時、喜びは大きい。誂えの仕事には、悩ましさと嬉しさが同居しているように思える。

そして、直接品物選びには関係しない型紙が必要な理由は、やはりお客様に江戸小紋という品物について、理解を深めて頂きたいから。江戸小紋には、随所に職人の手仕事が散りばめてある。彫に使う型紙を準備する職人、彫を進める職人、彫った型紙を補強する職人、そして型紙を繋いで染型付けをし、品物として完成させる職人。

出来上がるまでに、どのような工程を踏んでいるのかを知ることは、品物の価値を知ることに繋がる。江戸小紋は、着姿を考えれば、決して目立つ品物ではない。だが、同じ模様の同じ色でも、模様の配置や細かさにより、見え方が微妙に変わってくる。その繊細さこそが、この品物の真骨頂なのである。しかも江戸小紋には、精緻な型紙を手染めしたものと、シルクスクリーンで量産されたプリント染とが流通しており、一度キモノに誂えてしまうと、双方を見分けるのが困難になる。だからこそ誂えの時に、その差が何処にあるのか、手を通す方に仕事を説明しておきたい。やはり装う時、品物のことを深く知っていれば、気持ちも違ってくるだろう。

少し本題からは外れたが、納得出来る誂えをして頂くという観点から、お客様へ品物を提案する時の留意点を、少し述べさせて頂いた。何かの折に、参考にして頂ければ嬉しく思う。ということで、話を戻して、鮫柄と謂れ柄の極めについて稿を進めてみよう。

小紋三役の一つ・鮫柄小紋とその型紙。

江戸時代、大名の間で裃の小紋柄を競うようになったのは、武家礼装が大紋の意匠から、裃へと変わったことが始まり。裃は、上着となる肩衣(かたぎぬ)と、下に履く袴とが同じ生地で誂えられ、生地の質や色、模様が同じになることから、上下(かみしも)と呼ばれた。大名たちは、参勤交代により、度々江戸城内へ出仕したが、その時の装束に気を配るようになったことが、裃柄にこだわりを求める端緒である。

各藩では、競って好みの小紋染めによる模様を占有。例えば、上の鮫柄を使ったのは、型紙の産地・伊勢白子を領地にしていた紀州徳川家で、その模様は、曲尺1寸(約3cm)四方に900粒以上の丸い点を白く染め残すという、「極め鮫柄」であった。また江戸の徳川将軍家は、小さな十の字を斜めに配列したお召十であり、加賀前田家は菊菱、肥前鍋島家は胡麻柄、肥後細川家は梅鉢である。こうして江戸城内では、裃の柄で藩を判別出来るようになった。

各大名が有した小紋の柄は、「定め小紋」あるいは「御留柄(おとめがら)」と言われたが、この柄は大小によって各藩の格付けが示された。例えば、同じ鮫柄を使っていても、格の高い大名・藩の方が模様が細かい。大名は、親藩・譜代・外様と格付けされ、城持ち大名も、国主・準国主・城主と序列が組まれていたが、小紋柄の大小にも、その差が現れていたとは驚きである。このように、伊勢型紙を用いた小紋は武家の袴として利用され、それにより型紙製作は最盛期を迎える。江戸の武士人口は多く、当然需要も高い。これにより型紙の技術はさらに向上し、様々な模様が生まれることに繋がった。

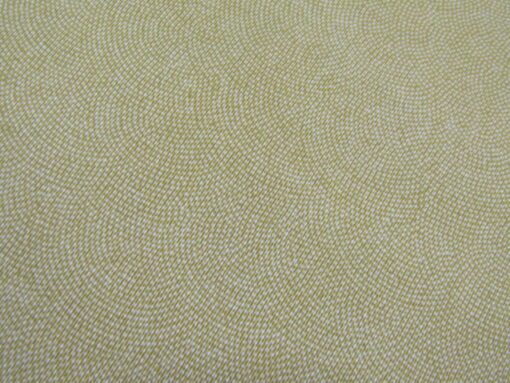

江戸小紋の代名詞ともなっている鮫柄。鮫肌に似ていることから名前が付いたが、円が扇状に連続する青海波にも見える。先述したように、紀州徳川藩の裃には、3cm四方で900個もの穴を彫り抜いた型紙が使われ、これが至高の細かさで「極め」と称された。また、極めより少し少ない750個の粒を付けた小紋は、「ニタリ鮫」と呼んで仕訳けられている。ニタリは似たりとも書くが、最も細かい極柄に似ていて、その次に位置している柄という意味を持つ。

鮫柄は、小紋の型紙彫として最も古い技法・錐彫りを使う。ここで使う刀は、半円形の刃先を持つ細い錐刀だが、それには丸錐・藩錐の二種があり、同時に刃先の浅いものと深いものがある。模様は、敷板の上に置いた型紙に、錐の刀先を垂直に立て、回転させながら彫り抜いていく。

鮫や行儀、通しなど模様が規則正しく連続する模様では、彫の目を揃えることが大命題となる。そこで、注意しなければならないのが、彫刻刀の刃先の状態なのだが、ここが鈍くなっていれば切れ味も鈍り、美しい粒の彫出しにはならない。けれども、鋭くなりすぎても、粒はシャープになるものの、彫斑が出やすくなり、下敷きの板で刃先が傷むこともある。彫り抜く技術だけではなく、使う道具の最良の状態はどこにあるか、その見極めにも職人の技量が求められる。

江戸小紋の怖いところは、型紙の出来がそのまま染の文様となって、品物に表れるところ。こうして近接して鮫柄を写すと、微妙に粒の目の形が違っている。一粒ずつ職人が手で彫り抜くのだから、違っているのは当たり前のことで、同じに近づけようとするが、決して同じにならない。これこそが、手仕事の品物だけが持つ文様の表情である。職人の努力の跡とも言うべき、模様の微細な不規則性。これを理解して頂かないと、江戸小紋の本当の良さを判っては頂けない。

鮫を始めとする錐彫の小紋型紙は、彫り上げるまでにひと月ほど時間を要する。しかし仕事の過程で、錐一粒を失敗しただけで、全てが台無しになってしまう。最良の道具と至高の技が相まって、極めの模様が生まれる。けれども、模様が単調なだけに仕事の持続が難しく、職人には非常な緊張とそれに耐えうる力が求められる。極め柄とは、人間の持続力や忍耐力を極める修練を重ねた上で、初めて完成する模様と言えよう。

庶民の江戸小紋と言うべき「謂れ(いわれ)」柄。左・松模様、右・初夢柄。

武士が裃に競って表現した鮫や通し柄は、先述したように、定め柄として使用を制限された、いわば堅苦しい小紋柄であった。こうした幾何学的な模様姿とは対照的に、花鳥風月から日常使いの生活道具、そして縁起物とされる用具にまでモチーフを広げ、模様として柄付けした小紋がある。それが「謂れ」と名前が付く江戸小紋であり、図案は数えきれないほど多い。

謂れとは、由来とか由緒という意味を持つが、この面白い文様には、色や模様を厳しく制限された中にあって、着姿を楽しもうとする江戸庶民のファッション性が、よく表れている。図案に選ぶものは、自分の身近にあるものばかり。これをセンス良く、そして個性的に表現する。武士からは決して生まれない、小粋で小洒落た図案。それが、謂れ柄の特徴である。

これも江戸小紋なので、遠目からはほとんど無地モノに見えて、どんな模様あしらいがしてあるのかわからない。上の画像を見ても、これが松の柄だとは判り難い。

ここまで近づけば、なるほど模様は「松の羅列」だと認識できる。そして、彫り抜かれた図案の粒を見ると、丸い形が連なっている。ということは、この松模様の型紙は、半円形の刃先を持つ刀・錐彫を使って製作されたものと判る。

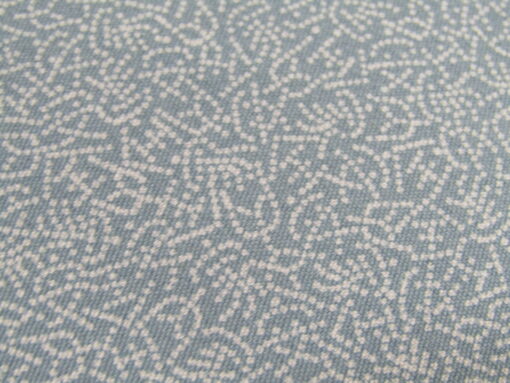

この初夢と名前が付いた模様も、この画像から見ると、何がどうしてこれが初夢になるのか、全く判らない。小さな丸は、まるで蛍が飛んでいるよう。

ここまで近づくと、モチーフの正体は見えてくるのだが、それでも「初夢」の意味がどこにあるのか、わからないだろう。そこで、種明かしをすると、この小紋に付いている柄は三つ。まず蔓を繋いでいる植物は、藤。そして小判型の草履のような図案は、家紋として馴染みのある「鷹の羽」。そして小さな丸は茄子。藤と鷹と茄子とくれば、もうお判りだろう。「一富士、二鷹、三なすび」の諺にある、縁起の良い初夢。まさに、これを「由来」とした謂れ模様になっているのだ。

「家内安全」という文字を彫り抜いた謂れ柄。こうして文字を自在に組み合わせると、何とも不思議な図案となって表れる。この手の文字柄には、「七転八起」や「合格祈願」という面白いものもある。

六角形の中に、宝尽し文に使われる様々な道具を入れ込んだ、複合的な謂れ柄。七宝・宝珠・分銅・打出の小槌・巾着・丁字など様々なお宝の姿が見える。これも、錐彫を使って型紙を起こしている。

こうした謂れ柄が生まれた背景には、江戸という時代が進むにつれて、まず経済力を付けた商人の旦那衆が小紋を着用しはじめ、同時にお気に入りの図案を定めて、誂えをした。そしてそれは、次第に一般町人の中にも広がりを見せ、それが趣向を凝らした面白い図案が次々に起こされる契機となった。そしてこの当時は、伊勢の白子で彫られた型紙が江戸に運ばれ、江戸やその近郊では、次々と型付けをする染屋が生まれて行った。これが現在東京に残る、数少ない江戸小紋染場の原点になっている。

さて、二回に分けてご紹介した江戸小紋の極めの話は、如何だっただろうか。技法のことにしても、図案のことにしても、全てのことを極めた内容には、ほど遠かったように思える。だが、ほんの小さな模様の中に、思いが込められた職人の技が入っていることを、読者の方々に知って頂くだけでも、稿にする意味はあったような気がする。

型紙は、作り手が亡くなっても、破損しない限りは、使うことが出来る。そして、型付けをすれば、いつでも小紋として生まれてくる。人間の技を超越した極めの柄、いつまでも残って欲しいものである。

江戸小紋は、フォーマルとカジュアルの間に立つアイテム。遠目からは、あしらわれる模様がほとんどわからず、地の色が映るだけなので、よく無地の代用として使います。準フォーマルとして位置づけられ、お茶席でも装うことが出来るので、茶道を嗜む方からよく注文を受けます。

キモノとしてはあまり主張せず、白く抜かれた模様の色の気配だけを前に出す。そんな奥ゆかしさが江戸小紋の特徴であり、その微妙な色を着姿に映す装いこそ、控えめなことを良しとする、日本人の好みに見合うものと言えましょう。そして、施された模様は、熟練した職人が手を尽くしたもの。目立たぬところに、贅を尽くす。これこそが、江戸の粋人たちが求めた美学でありましょう。皆様も機会がありましたら、江戸小紋の図案をじっくりと、一度傍で眺めてみてください。

今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。