続・伝統工芸品を考える 加賀友禅作家・上坂幸栄さんのこと(後編)

「謙る・遜る(へりくだる)」という言葉の意味を調べてみると、自分を低めて、相手を敬うとか、自分の価値を下げて、相手を立てる、「謙譲語」だと書かれている。

その意味で、「先生」という言葉はよく使われる。特に、国会議員を始め、下は市町村の「地方議員」から、「首長」まで、選挙で選ばれた「政治家」と呼ばれる人達と接する時、人々は、議員たちを「○○先生」と「お呼び」している。

議員たちは、「先生」と呼ばれることが「当たり前」になっており、もし「○○さん」などと「さん付け」で話しかけようものなら、途端に「機嫌が悪くなる」人も多い。自分たちは、一般の人よりも、「一段高い位置」にいる人間だという「自覚」があるため、自分の存在が「遜られて、当たり前」と考えているようだ。

もちろん、その議員を応援することで、何らかの見返りを求めるような(下心があるような)有権者などは、支援している政治家に対しては、「先生、先生」とそれこそ「下へも置かぬ」扱いをする。長い間、この国の「政治家と有権者(支援者)」の関係が、「ギブアンドテイク」方式で成り立っていたことが、「政治を劣化させた」要因の一つであろう。

「先生」と「敬称」を付けるのは、何も「政治家」ばかりではない。一般社会において、相手を「おだてたり」、「ごきげんとり」をする時に日常的に使われている。相手の「気分」をよくしておいて、思い通りに事を運ぼうとするのだ。これは「遜る」ことを、一つの手段として使っていて、本当に相手を「敬っている」訳ではない。

先日、加賀友禅作家の上坂さんに、電話でお話を伺ったとき、私は「失礼にならぬように」、「上坂先生」と呼ばせて頂いた。友禅のアーティストとして様々な仕事を経験されてきた方に対し、こちらは「得体の知れない」小さな呉服屋である。しかも、「ぶしつけ」な話を伺おうとするのだから、「心から本当に遜る」ことは当然である。

上坂さんは、私にこんな話をしてくれた。以前体調を崩されて病院に入院された際、そこの看護士さんから「先生」と呼ばれたという。おそらく「加賀友禅の作家」だから、「先生」になったのだろう。(金沢という土地柄、友禅作家は尊敬される存在だからだと私は思うが)

彼女は、自分のことを「先生」と呼ばれることに抵抗があると言う。自分は出来る限りの技術を使って自分らしいモノ作りをしているだけ。看護士の仕事だって、その道で「出来る限り」のことをして社会に貢献しているはず。「どんな仕事」でも、それぞれの持ち場で努力していることに何ら変わりはない。だから私は「先生」ではない、「職人」なのだと。

それから私は、「上坂さん」と話し掛けることに変えた。おそらく、この「職人」としての意識(「人」としての考え方)が根底にあることと、「加賀染振興会」の「落款」にこだわらない生き方になったこととは無縁ではない。なぜ「組織」から離れる道を選んだのか。そこには、「加賀友禅」の現場が抱える問題点も多く含まれているだろう。彼女の話を交えながら、そこからかい間見える様々なことを考えてみたい。

そもそも「加賀友禅」というものが、どのような流通経路をたどり、消費者に行き着いているのか。ここから話をはじめよう。

これは、一言でいえば、「問屋主導」の「完全受注方式」ということになる。問屋は、自分のところの仕事を請け負わせる「染屋」「模様師(作家)」「糊置屋」に「注文」を出し、そこで仕上がった品はすべて「買い取られる」。加賀の場合、金沢の産地問屋や京都・東京の有力な大手問屋がその役割を果たしている。「染屋」というのは、地染めをする「引染屋」のことで、まず、ここに「白生地」を持っていく。そして、図案、下絵、彩色を受け持つ「作家」と「糸目糊」を置く「糊置屋」により作品が作られる。

問屋は、それぞれに「作家」を抱えており、作られた「作品」を集めて「発表会(受注会)」を開く。この時の問屋の立場は、まさに「プロデューサー」であり、「作家」より強い立場にある。作家といえども、「問屋」の意向に背いてモノ作りが出来ない。人気のある「柄」ならば、「同じもの」が何枚も「発注」される。これで、加賀友禅は全てが「一点モノ」ではないということがわかる。

つまり、著名な作家でも、自分勝手にそれを売りさばくようなしくみにはなっていないということで、例えば、「挿し色」や「柄」にまで問屋が口を挟むようなこともある。加賀友禅の作家は、自分の品物に対して全責任を負わなければならないが、肝心な品物の内容については、自分の思い通りの「モノ作り」が出来ないという「矛盾」を抱えているのだ。

発注される品物の数は、すべて「問屋」次第。当然、問屋は作らせた作家モノを小売屋に売りさばいていかなければならない。売れ行きが良ければ「発注量」は増え、そうでなければ減らされる。当たり前の論理である。

加賀友禅の「作家」というものは、「加賀染振興会」の「落款」というものでそのステイタスは守られてはいるが、それと「引き換え」にすべからず、このような制度の中に「組み込まれて」いるのだ。それは、「問屋」に首根っこを捕まえられ、身動きが取れず、自分の「思い通り」の作品を世に出すことがまま成らないばかりか、作るものは全てが「問屋」の「息のかかったもの」にしか成りえない。

「加賀染振興会」による「落款名簿」と「但し書き」

上の「但し書き」の最後の方の文章に注目されたい。画像の途中で文が切れてしまったが、引用する。「弊組合の加入商社の取り扱う加賀友禅製品には、必ず組合産地商標が貼付してありますので、類似品等との識別のさい、その点ご留意下さるよう・・・」

この「弊組合加入商社」というのが「問屋」にあたる。「問屋が扱う加賀友禅にはすべて組合産地商標が貼られている」ということは、「問屋が扱わないものには、商標を貼っていない」ことになり、そんな品物は「類似品(つまりニセモノ)」だから注意してくれと、この文章からも読み取ることが出来る。

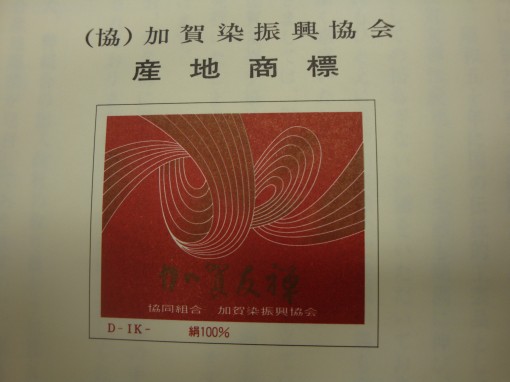

「組合産地商標」。いわゆる品物にとって「錦の御旗」に当たる。

今までの、私の認識が、この証紙に書かれている文言をそのまま受け取ってしまったことだとおわかりになるだろう。「落款名簿」に載らない、ホンモノの「加賀友禅作家」が存在するはずがない、という「決め付け」の理由は、ここにある。

ここまで読まれた方は、上坂さんが「加賀染振興会」の「落款」に頼らない、「加賀友禅作家」の道を選んだ理由が、薄っすらとおわかりになるだろう。それは、自分の作品を「自由」に作れないことへの、「もどかしさ」と「疑問」が根底にあったからだ。

お話した通り、加賀の流通のしくみは、「作家の自由度」がある程度制限されたものである。その代わり、「作った品」は全品「買い上げて」もらえる。「生活するためには」、自分の意志とは違うものも作らなければならないことは、当たり前のようにあるだろう。「作家」であることも重要だが、それ以上にこれを「糧」にして生きることの方がもっと重要だと。「生活」できなくなったら、「作家」も何もない。

「自分の作りたいものを作る」、「作家として思いのまま生きる」、それは格好良い生き方ではあるが、裏を返せば「強固な組織」に背いて生きるということになる。加賀染振興会に落款登録してあれば、「作家」としての地位は守られ、ある程度の仕事も与えられる。それは「生活が保証」されるということに他ならない。

「自分を貫く」ことのリスクはあまりに多すぎる。加賀友禅の「流通のしくみ」からはみ出した「作家」が生きるすべがあるのか。自分の思いのまま作品を作っても、それをどのように市場へ出すのか、消費者へ届けるのか、何も見えていない。モノ作りをしてもそれを「使う人」がいなければ、むなしいものになると同時に、「生活」が成り立たないことになる。

もちろん「組織」は、「反逆者」に対して「自己防衛」に走る。「風当たりが強い」どころではない。発行している「但し書き」は、「落款登録」されていない品を加賀友禅と認めてはいないので、そのまま読めば「上坂さんの品」は、「加賀友禅には当たらない」と言い切ってしまうことも出来る。

こんな状況の中で、上坂さんが「作家」として生きていくには、二つのことをクリアする必要があっただろう。まず第一は、「落款登録」されていなくとも、まぎれもなく素晴らしい「加賀友禅」だと世間に認めさせることである。これは、自分の腕一本、まさに実力だけで、自らの「作品」の価値を上げていくということだ。そうすれば、「落款」の有無など関係なくなる。

そして、もう一つは作品の「販路」を開拓すること。自分のつくったものを「認めて」くれる「販売者」を探すことである。そうしなければ「生活」出来ない。そんな中、組織からはみ出した彼女の作品の価値を認めた呉服屋が、金沢の街にあった。この店は、「加賀友禅」を長く扱い続けてきた屈指の老舗である。

この経営者は、彼女の作品の出来だけを「評価」した。「落款」の有無など仕事の良し悪しには「関係ない」と言い切り、「扱い」を始めたのだ。「正規の流通」からはみだした品云々など「どうでもよいこと」だったに違いない。自分のところにおいて、お客様に勧める品として「ふさわしい」ものかどうか、それだけを見つめたのだろう。

「形式」に捉われず、「品物の質だけ」でモノを評価することが私には出来るだろうか。この「呉服屋」こそが「ホンモノを見極められる呉服屋」であり、「職人を育てられる呉服屋」である。

その後、「個展」による作品発表を中心として活動を広げ、その舞台は海外に及ぶことは、前回お話した通りである。また、加賀友禅を「用の美(日常の道具の中に生かされる美)」として生かすことを考え、「ネクタイ」や「加賀のれん」の製作も行われている。

一人で「組織」から離れ「大海」に泳ぎ出した彼女は、自分の「おもむくままの作品」にこだわることを、実現した。現在の活動を見れば、「組織を飛び出せた人」だからこそ出来たことばかりである。グローバルな視点で「加賀友禅」というものを考え、その「未来」を見据えて仕事をしている。そこには、古い因習も、凝り固まった概念もなく、「自由な発想」がある。だからこそ、「業界」以外の多くの人から「評価」されるのだと思う。

さて、「強固な組織」で固まった現在の加賀友禅の流通現場について、少し触れておこう。

「問屋」主導で進められてきた「加賀流通システム」は、需要が多い時代には、作家や職人達にとっては、「生活の安定」をもたらし、地場産業としての「加賀友禅」の発展に大きく寄与してきた。平成の始めのバブル華やかな頃は、「加賀を持つことは一つのステイタス」のような空気も生まれ、高額な値段で取引が進み、作家も産地も協会も大いに潤ったのである。

しかし、平成不況以降、現在に至るまで、呉服そのものの需要が減り続けているのはご承知の通りである。こうなると、何が起こったか。それは、「問屋」が仕事を出さなくなったことで、加賀産地そのものが疲弊したということに尽きる。

お話したとおり、「問屋の完全買い上げ」方式で流通が為されてきたため、「需要」の減少は、「買い上げ」の減少へと繋がった。バブル期に「加賀は高いもの」という観念が消費者に根付いたことが、「仇」となり、より消費者から敬遠されてしまったことも大きい。

問屋が商品供給の蛇口を止めてしまったら、「染屋」、「作家」、「糊置屋」には仕事がなくなる。「作らせた商品は買い上げなければならない」という旧来の商慣習が、むしろ足かせとなってしまった。その結果として、「落款登録」している「作家」でも、「仕事が回ってこない」、つまり、「落款」では、「飯が食えない」という状況に陥ったのである。

このように、産地として「危機的状況」を迎えても、対策は取れていない。それは、極めて限定的なルートで商品を流通させていたことや、「問屋」だけを「命綱」にして依存しきっていたことが障壁となって大きく立ちはだかっている。「強固な組織」を作ってしまったが為の、結果とも言えようか。

すでに、「問屋」そのものに旧来のしくみを変えるような意識も余裕もなく、今までの方式が崩壊しかかっていても、何も出来ていない。また、その「傘下」にあたる「加賀染振興会」では、協会幹部(有名作家)であるほど、旧来の組織を守ろうとする意識が強い。「功をとげ、名も財も残した」ような作家こそが、未来を見つめ、何とかこの現状を打破する智恵を出さなければならないと思うのだが。

今、わずかながら、抜本的に「流通システム」を変えようとする動きがある。それは、仕事が回ってこなくなった若手の作家や、糊置きの職人達が、自ら品物を作り市場を開拓しようとしていることである。もう、「加賀染振興会」などに頼っていたら「生きていけない」と、組織を飛び出したのだ。

上坂さんが、独立したのが1980(昭和55)年。今から34年も前に、たった一人で歩いてきた道が、皮肉にも「みちしるべ」となっている。

一人の作家を通して、これだけのお話が出来るとは思いませんでした。上坂さんは、「業界の内情」を晒すことで、「加賀友禅」のイメージが悪くなることはあってはならないと言います。しかし、現場の現状はどうあれ、「加賀友禅」というものが持つ素晴らしい技術に裏づけされた「商品の価値」は、何ら変わることはありません。

これを未来にどのように残すか、を考えるには、何が弊害になっているのか問題点を見つめ、金沢の人達がみんなで協力して、「智恵」を出し合っていかなければなりません。そこには、旧来の業界だの、振興会だのという因習にとらわれている時間はなく、流通に関るもの、職人、そして行政までも巻き込んで、「一体」にならなければ、新たな一歩は踏み出せないでしょう。

このブログを読んだ方が、「伝統工芸品」というものが直面する今を、少しでもわかって頂けたなら幸いです。

最後に、私のような小さな呉服屋のぶしつけな話に、快くお付き合い下さった、加賀友禅作家の上坂幸栄さんに、この場を借りて感謝したいと思います。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。